Kälbermast: Kälber lieber selbst mästen?

Wer seine Rinder ohne lange Tiertransporte verkaufen und gleichzeitig eine erhöhte Wertschöpfung generieren möchte, könnte über eine regional organisierte Rosé-Kälbermast nachdenken.

Die Förderung des Tierwohls ist ein notwendiges Anliegen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Es fängt also bei der Milcherzeugung und Kälberaufzucht an und geht über die Mast hin bis zur Fleischwirtschaft. Daher gewinnt der Themenkomplex der Kälbermast aus der Blickrichtung der Erzeuger immer mehr an Bedeutung.

Export von Nutzkälbern: Eine verpasste Chance für die heimische Kälbermast?

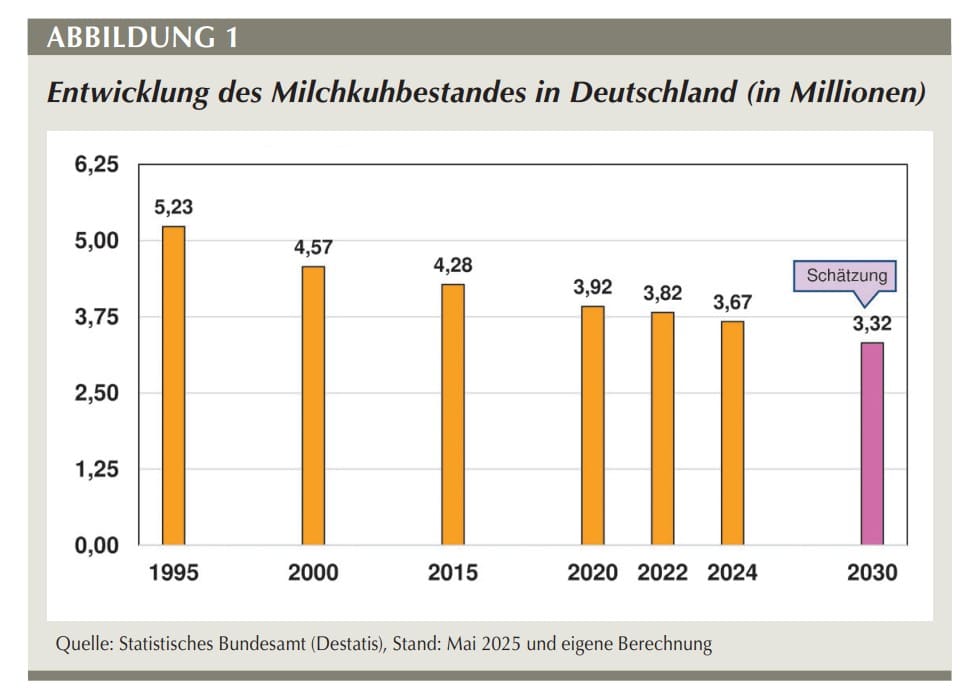

Aktuelle Trends zeigen, dass die Trennung der Milchproduktion von der Fleischerzeugung – einschließlich einer weiter auseinandergehenden Nachfrage nach Milchprodukten einerseits bzw. Fleischprodukten andererseits – ein Kernproblem in der gesamten Rinderhaltung ist. Der für Milchkuhbestand Deutschlands ist mittlerweile auf unter 3,7 Millionen Kühe gesunken. Das heißt, er ist seit mehr als 25 Jahren rückläufig (Abb. 1). Der Rückzug aus der Milchviehhaltung (November 2024: nur noch 48.649 Milchkuhalter bundesweit) weist auf einen voranschreitenden Strukturwandel hin. Seit 2015 haben über 40 % der Betriebe die Milcherzeugung aufgegeben.

Die Entwicklungen unterscheiden sich nicht grundlegend zwischen den eher von größeren Betrieben geprägten östlichen Bundesländern und den kleiner strukturierten Betrieben der westlichen Bundesländer.

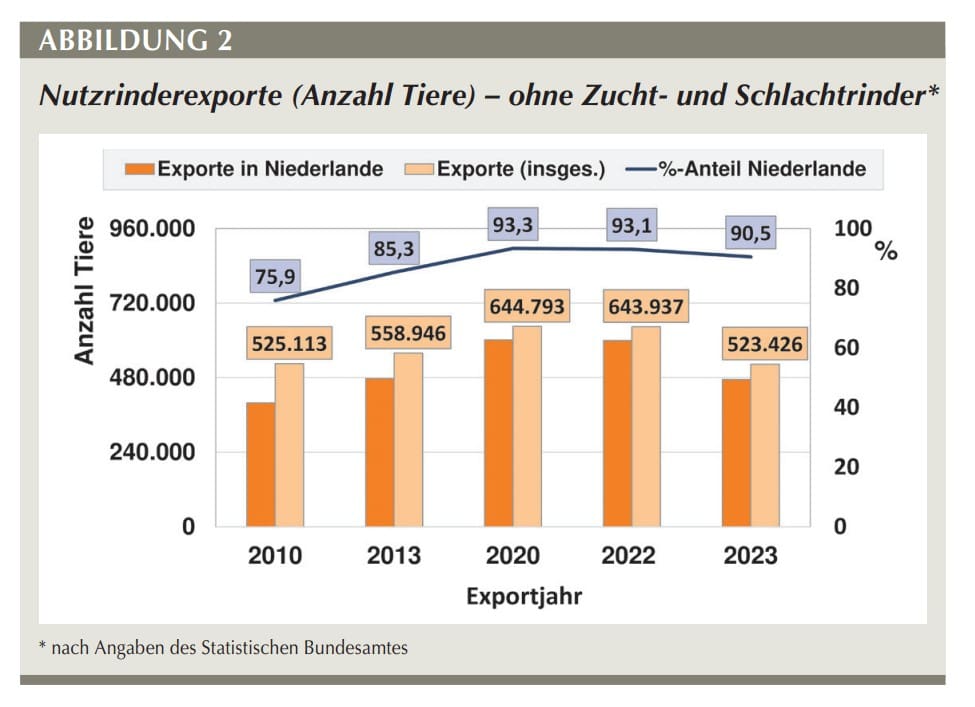

Die schrumpfenden Milchkuhbestände werden auch nicht durch zusätzliche Mutterkuhhaltungen ersetzt. Eine kontinuierlich abnehmende Rindfleischerzeugung in Deutschland ist somit durch eine abnehmende Milchkuhhaltung vorgegeben. Leider werden seit Jahren gleichzeitig in großer Zahl männliche Kälber, vor allem der Holstein-Rasse, zur Weitermast exportiert, da die Alternative der Mast innerhalb der Regionen bzw. Bundesländer in Deutschland – im Gegensatz z. B. zu Dänemark – bisher schlichtweg vernachlässigt wurde. Deutschland exportierte im Jahre 2023 über 572.000 Zucht- und Nutzrinder! Den größten Anteil nahmen dabei schwarzbunte männliche Nutzkälber für die Kälbermast ein. Das sind jährlich über 450.000 Bullenkälber, die sowohl innergemeinschaftlich, vor allem in die Niederlande, aber auch nach Spanien sowie in Drittländer per Lkw transportiert werden (Abb. 2).

Kälbermast in Deutschland: Ein Engpass mit Folgen

Fast die Hälfte des hierzulande verzehrten Kalbfleisches bezieht die Bundesrepublik wiederum aus den Niederlanden. Der zugehörige Selbstversorgungsgrad liegt bei uns immer noch unter 50 %. Der Sachverhalt: Wir exportieren männliche Kälber zu Dumpingpreisen und bekommen diese als teures Kalbfleisch wieder zurück.

70-Stunden-Transporte: Kälber ohne ausreichende Versorgung

Das Problem: Es gibt in Deutschland zu wenig Kälbermastplätze. Gleichzeitig sind die Erlöse für vier Wochen alte (männliche) Mastkälber (speziell aus der Holstein-Population) seit Jahren unbefriedigend. Es werden daher langandauernde Kälbertransporte europaweit organisiert, obwohl diese für nur wenige Wochen alte Kälber sehr oft eine Tortur sind.

Umfangreiches Videomaterial über diese Tiertransporte ist unter anderem von der Tierschutzorganisation Animal Welfare Foundation (AWF) wiederholt erstellt worden. Darin dokumentierte die AWF, dass Kälber bis zu 70 Stunden transportiert und in dieser Zeit nicht ausreichend mit Nahrung versorgt wurden. Die Tiere leiden, obwohl europäische Gesetze sie schützen sollten. Ein Umdenken im deutschen Kälberhandel ist somit dringend angezeigt.

Export von Kälbern: Ein volkswirtschaftliches und ethisches Problem

Für Deutschland kann man von rund 3,2 Millionen Milchkühen und einem Holsteinanteil von etwa 62 % ausgehen. Rechnet man mit einer jährlichen Abkalberate von 85 %, fallen hierzulande in den nächsten Jahren bei 45 % männlichen Kälbern* (von denen 92 % vermarktungsfähig sind) jährlich gut 698.000 männliche Holstein-Kälber an.

Da stellt sich nicht nur aus volkswirtschaftlicher, sondern auch aus ethisch-moralischer Sicht die Frage: Können wir es weiterhin verantworten, unsere Kälber so früh und zu Dumpingpreisen ins „Unbekannte“ zu exportieren, wenn dies nachweislich mit Tierleid und hohen Krankheitsrisiken gekoppelt ist? Meine Antwort lautet: Nein.

Eine mögliche Lösung: gezielte Förderung z. B. der Rosé-Kälbermast in der Nachbarschaft zu den Milchkuhhaltungen und regionale Vermarktung, dann könnten auch die wenige Wochen alten (männlichen) Kälber hierbleiben. Kurze Transportwege sind nicht nur im Interesse eines hohen Tierwohls sondern auch ein sichtbarer Beitrag zum Klimaschutz. In regionalen Wertschöpfungsketten und Vermarktungskonzepten liegt zudem eine Chance, ländliche Räume in ihrer Weiterentwicklung zu stärken. Regionale Wirtschaftskreisläufe stärken zum einen die wirtschaftliche Stabilität und generieren zum anderen Wertschöpfung in der Region.

* aufgrund des bevorzugten Einsatzes von gesextem Sperma

Rosé-Kälbermast: Eine nachhaltige Alternative in der Rindfleisch-Produktion

Die Rosé-Kälbermast ist eine noch wenig bekannte Form der Kalbfleischproduktion in Deutschland, bei der vor allem männliche Tiere innerhalb von sechs bis sieben Monaten ausgemästet werden. Wie der Name verrät, wird eine rosa Fleischfarbe angestrebt. Im optimalen Fall erreichen die Kälber ein Mastendgewicht von 270–310 kg innerhalb von 26–28 Wochen (= Mastperiode). Bei einer Ausschlachtung von 48–52 % können die Schlachtkörper von Holsteinrindern ein Gewicht von 135–155 kg erzielen.

Fütterung in der Rosé-Kälbermast: Maissilage, Kraftfutter und Strukturfutter

Maissilage, Kraftfutter und Stroh als Strukturfutter sind die Hauptkomponenten in der Ration nach der Tränkephase. Grassilage ist in der Rosémast unerwünscht, da sie die Fleischfarbe negativ beeinflusst (die Fleischfarbe wird dunkler). Damit bietet sich die Rosé-Kälbermast vor allem auch in Ackerbau-geprägten Regionen, wie sie speziell für die Milchkuhhaltungen in Mecklenburg-Vorpommern oder in der Altmark (= Zuchtgebiete der RinderAllianz) sowie beispielsweise auch in Sachsen (= Zuchtgebiet der Masterrind) typisch sind.

Reduzierung von Kälbertransporten: Ein Beitrag zum Tierwohl

Eine Rosé-Kälbermast vor Ort bietet somit die Chance, die in der öffentlichen Diskussion kritisch betrachteten langwierigen Kälbertransporte zu reduzieren und gleichzeitig die Wertschöpfung in den Regionen zu steigern.

Bei der Planung des Transportes ist es ganz wesentlich, ob die Tiere direkt vom Geburtsbetrieb zum Mastbetrieb bzw. Maststall transportiert werden oder ob sie zunächst in einem „Sammelpunkt“ abgeladen, neu gruppiert und dann erneut verladen werden. Die zweite Variante birgt deutlich mehr Risiken für die Tiere. Die Gesamttransportdauer verlängert sich, es sind zusätzliche arbeitsintensive Versorgungs- und weitere Maßnahmen zum Tiermanagement beim Transport oder beim Be- und Entladen erforderlich. Vor allem aber kommen die Kälber während des Transports bereits mit Artgenossen aus anderen Beständen und damit mit fremden Keimen in Kontakt. Kurze Transportdauer ohne Umladung und Umgruppierung senkt das Erkrankungsrisiko im Mastbetrieb wesentlich! Vorteilhafterweise sollte die Rosé-Kälbermast im Rein-Raus-Verfahren organisiert werden.

Magermilchanteil entscheidend: Warum Nullaustauscher schaden

Soll das erwünschte Mastendgewicht in sechs bis sieben Monaten erreicht werden, sind durchschnittliche Lebendgewichtszunahmen von 1.100 –1.200 g pro Tag in der Mast erforderlich.

In der Tränkephase (circa zehn Wochen nach Einstallung der Kälbchen) sollten hochwertige Milchaustauscher (MAT), mindestens 30 % Magermilchanteil, besser 50 %) genutzt werden. Von billigen MAT ohne Magermilchpulver (Nullaustauscher) wird dringend abgeraten.

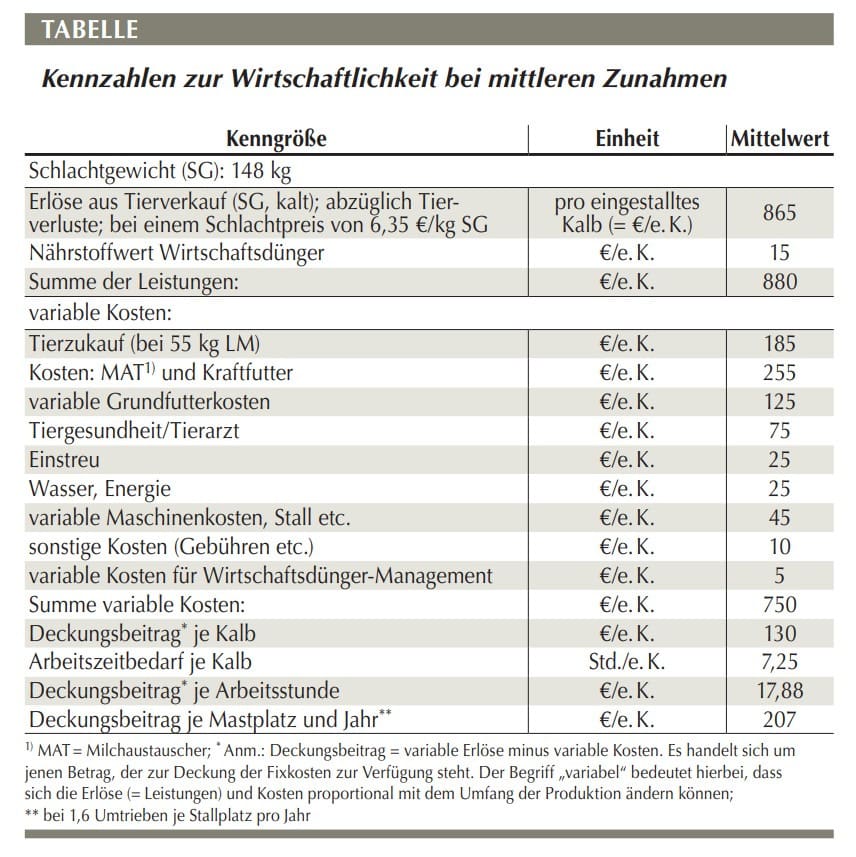

Frühzeitige Gewöhnung: Maissilage ab der achten Lebenswoche

Ab der achten Lebenswoche sollte mit einer ergänzenden Maissilagefütterung begonnen werden, um die Tiere an diese neue Futterkomponente zu gewöhnen. Die Tränke sollte etwa zehn Wochen lang gegeben werden, dabei werden bis zu 40 kg MAT verbraucht. Mit anderen Worten: Bereits der MAT-Einsatz verursacht bei dem aktuellen Preisniveau Futterkosten von mehr als 100 Euro pro Kalb (Tab.). Doch daran sollte man nicht sparen.

Hauptmastphase: Kraftfutter, Stroh und Maissilage für maximales Wachstum

Nach der Tränkephase folgt die Hauptmastphase, die mit Kraftfutter, Stroh und immer mehr Maissilage bis zum Mastende kontinuierlich fortgesetzt wird. Beim aktuellen Preisniveau von 6,35 €/kg Kalbfleisch im Februar 2025 können Erlöse von rund 880 €/Kalb erzielt werden – ohne öffentliche Fördermittel.

Dem stehen variable Kosten von etwa 750 Euro pro Kalb gegenüber. Die größten Kostenfaktoren sind dabei die Futterkosten (> 50 %) sowie der Kälbereinkauf. Die in der Tabelle aufgezeigten weiteren Berechnungen verstehen sich inklusive Umsatzsteuer. Bei einem Leistungsniveau von 148 kg Schlachtgewicht und einer mittleren täglichen Zunahme von 1.145 g pro Masttag kann ein Deckungsbeitrag je eingestalltes Kalb von etwa 130 Euro bzw. knapp 18 Euro je benötigte Arbeitsstunde (Akh) erzielt werden.

Die Kälbermast im Ausland

In Österreich läuft seit geraumer Zeit das Programm „Kalb Rosé“. Erste Auswertungen, die Gerhard Gahleitner von der Österreichischen Bundesanstalt für Agrarwirtschaft durchgeführt hat, bestätigen, dass die Wirtschaftlichkeit der Rosé-Mast – bezogen auf einen Mastplatz – gegenüber der konventionellen Bullenmast oft überlegen ist.

Leistungsniveau und Schlachtgewicht: Einfluss auf den Deckungsbeitrag

Dabei ist anzumerken, dass im Vergleich zur Bullenmast infolge des niedrigeren Lebendgewichts ein generell geringerer Stallflächenbedarf je Mastplatz erforderlich ist. Bei einem mittleren Leistungsniveau von 1.050 g täglicher Zunahme, 140 kg Schlachtgewicht (SG) und einem Schlachtpreis von 5,75 €/kg SG sowie nur geringen Tierverlusten (≤ 5 %) ermittelte er sogar einen Deckungsbeitrag von 230 Euro je eingestalltem Kalb bzw. etwa 36 €/Akh unter österreichischen Bedingungen.

Nutztierstrategie überdenken

Es ist gut absehbar, dass ein weiterer Abbau der Nutztierbestände erfolgen wird. Umso wichtiger ist es, dass die Tierhaltung im Nährstoffkreislauf landwirtschaftlicher Produktionssysteme eingebettet ist; mit deutlich mehr Tierwohl und Förderung der Regionalität und der Wirtschaftskraft im ländlichen Raum.

Aufgrund der weiter zu erwartenden Schließung/Aufgabe von Milchkuhhaltungen, vor allem in ackerbaugeprägten Regionen in Deutschland und einem damit einhergehenden Leerstand vieler Stallanlagen, Siloflächen und (Stroh/Heu)-Lagerkapazitäten – bei gleichzeitig oft weiterem Vorhandensein personeller Fachkompetenz – bietet sich eine Umnutzung dieser Einrichtungen aus volkswirtschaftlicher Sicht zum Beispiel für die Rosé-Kälbermast geradezu an.

Für den Aspekt „Förderung und Nutzung der männlichen Kälber zur Mast aus spezialisierten Milchrinderrassen“ gibt es aber leider bisher noch keinen Plan/Empfehlungen aus den Sitzungen/Beratungen zum Umbau der Tierhaltung in Deutschland (wie zum Beispiel im Nutztierstrategiepapier von MV etc.).

Vorbildliche Kälbermast im Ausland: Was Deutschland lernen kann

Aus den großen deutschen Forschungsinstituten Deutschlands findet man bislang keine wissenschaftliche Studie oder Anregung zur Kälbermast vor Ort. Nachfolgend sollen deshalb einige neuere Arbeiten aus dem benachbarten Ausland aufgezeigt werden:

Schweizer „Freiluftkalb“-Konzept: Weniger Antibiotika, mehr Tierwohl

Schweiz: Für das neue Schweizer „Freiluftkalb“-Konzept hat das Team um Prof. Mireille Meylan von der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern zunächst analysiert, weshalb Mastkälber Krankheitsbilder entwickeln, die den Einsatz von Antibiotika nötig machen. Besonders in den ersten Lebenswochen sind Kälber hohen Infektionsrisiken ausgesetzt. Wenn sie zudem im Transport vom Geburtshof zum Mastbetrieb mit anderen Kälbern gemischt werden und bei der Ankunft mit weiteren Kälbern in noch größere Gruppen gelangen, verbreiten sich Krankheitserreger oft sehr schnell.

Risikominimierung durch regionale Zukäufe und Quarantäne

Genau hier setzt das Konzept an: Mäster sollen neue Kälber nur von Höfen zukaufen, die in ihrer Nähe liegen, sodass während der kurzen Transporte keine Tiere aus verschiedenen Betrieben gemischt werden müssen. Die ersten Wochen nach der Ankunft hält man die Tiere in Einzeliglus. Erst nach dieser Form der Quarantäne kommen sie in kleine Gruppen von maximal zehn Kälbern. Hier verbringen sie die restliche Zeit ihrer durchschnittlich viermonatigen Mastdauer.

Die Ergebnisse aus der Praxis sind beeindruckend: Während auf den Vergleichsbetrieben mehr als jedes zweite Kalb im Verlauf seines Lebens Antibiotika benötigte, war es bei den „Freiluftkälbern“ weniger als jedes sechste. In Betrieben mit dem neuen Konzept wurden fünfmal weniger Behandlungstage pro Kalb verzeichnet als auf den Vergleichsbetrieben.

Dänisches Markenfleischprogramm: Vorbildliche Mutter-Kalb-Beziehung und staatliche Förderung

Dänemark: Ein besonders imposantes Beispiel ist das dänische Markenfleischprogramm „Dansk Kalv“. Dieses Programm von Danish Crown beinhaltet klare Festlegungen zur Mutter-Kalb-Beziehung, zum Absetzen des Kalbes, der Fütterung (einschließlich Milchtränke) bzw. gültiger gewichtsabhängiger Flächenvorgaben und Liegeboxenmaße pro Tier im Mastbereich.

Anzumerken bleibt, dass sogar eine staatliche Prämie pro Tier (von umgerechnet über 100 Euro) gewährt wird, die bis 2030 festgeschrieben ist. Die dänische Agrarpolitik verfolgt somit das Ziel, dass dänische Bullenkälber vor Ort gemästet werden. Gleichzeitig wird beim dänischen Verbraucher dafür geworben, dänisches Rindfleisch zu kaufen. So bleiben die Einkünfte für den Mäster vergleichsweise stabil und unnötige und langwierige Tierexporte werden vermieden. Jährlich werden so ungefähr 235.000 Bullenkälber für den dänischen Markt gemästet (bei einem Gesamtkuhbestand von lediglich rund 600.000 Milchkühen).

Fazit: Rosé-Kälbermast – Eine rentable Alternative für Landwirte

Die Rosé-Kälbermast kann ein interessanter Betriebszweig sowohl für spezialisierte Betriebe als auch ergänzend zur Rinderhaltung mit Milchrinderrassen sein. Besonders interessant wird es vor allem, wenn freiwerdende Stallkapazitäten mit nur geringen Umbaumaßnahmen bzw. -kosten weitergenutzt werden können. Voraussetzung für eine ausreichende Wirtschaftlichkeit dieses Betriebszweiges ist eine gute Produktionstechnik mit hohen Tageszunahmen und geringen Tierverlusten.

Insbesondere für die männlichen Kälber von reinrassigen Holsteinkühen bietet eine regional organisierte Rosé-Kälbermast die Chance, künftig eine größere Wertschätzung der männlichen Mastkälber sicherzustellen und die in der öffentlichen Diskussion kritisch betrachteten, oft sehr langen Kälbertransporte zu reduzieren. Gleichzeitig könnte so die Wertschöpfung vor Ort wieder gesteigert bzw. zumindest stabilisiert werden.

Unsere Top-Themen

- Titel: Rhinmilch GmbH

- Ratgeber Schweinehaltung

- Regeln für Gülle auf Grünland

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!