Pellets als Alternative zu Öl und Gas – Vorgaben und Förderung

Vom Ölkessel zur Pelletheizung: So einfach geht der Wechsel. Sie möchten auf erneuerbare Energien umsteigen? Holzpellets bieten eine umweltfreundliche und wirtschaftliche Lösung. Alles über die Vorzüge von Pelletheizungen und Möglichkeiten der Förderung durch die KfW.

Holz ist nach wie vor eine klimafreundliche Wärmequelle, denn bei seiner Verbrennung wird nur so viel CO2 freigesetzt, wie zuvor in ihm gebunden war. Wichtig dabei ist jedoch, dass es sich um regionales Holz handelt. Ausgenommen davon ist Material, das nur noch thermisch verwertet werden und nicht als Bau- oder Möbelholz dienen kann. Holz-Pellets werden deshalb aus Säge- oder Hobelspänen hergestellt, die vor allem in Sägewerken als Abfall anfallen.

Diese Späne werden vor ihrer Verarbeitung getrocknet und danach fein gemahlen. Um das Holzmehl pressen zu können, wird ihm wieder etwas Wasser zugeführt, sodass der Feuchtegehalt 8–15 % beträgt. Anschließend kommt noch ein geringer Anteil Stärke zum Pressgut, um das Verkleben der Holzpartikel zu fördern.

Die Pelletierung erfolgt in einer Matrizenpresse, wobei das lose Material durch kleine Gänge gepresst wird. Unter hohem Druck und hohen Temperaturen tritt dabei das Lignin aus den Holzzellen aus und verklebt die feinen Partikel miteinander. Die Presslinge werden anschließend gesiebt, sodass sie keine Überlängen und Feinanteile enthalten.

Das Ergebnis ist ein qualitativ hochwertiger Brennstoff, der im Gegensatz zu Hackschnitzeln sehr exakt genormt ist, da die modernen Pelletkessel darauf angewiesen sind. Dass es sich um Qualitätspellets handelt, erkennt der Verbraucher an den Siegeln DIN plus und EN plus (Foto u.). Wer sich fragt, ob für die Pellets nicht doch der rumänische Urwald abgeholzt wird: Deutschland exportiert nach wie vor mehr Pellets, als selbst im Land genutzt werden. Wir sind hier also Selbstversorger.

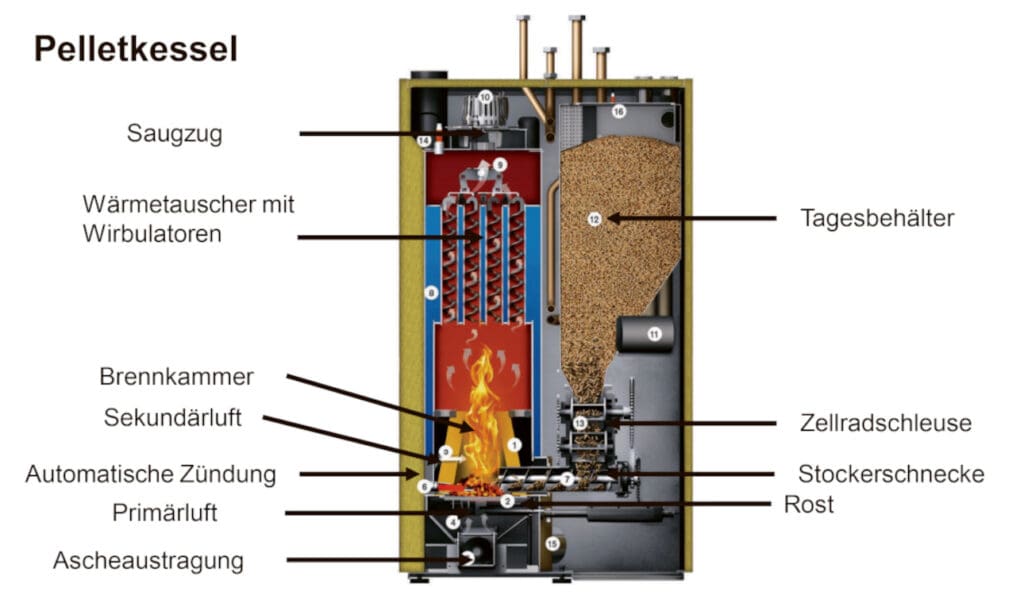

Wie ist ein Pelletkessel aufgebaut?

Pelletkessel sind heutzutage hoch automatisiert und haben einen Nutzerkomfort, der dem der Öl- und Gasheizungen nicht nachsteht. Ihr Platzbedarf ist im Vergleich zu Scheitholz- oder Hackgutkesseln deutlich geringer. Preislich liegen sie zwischen den teureren Hackschnitzel- und den günstigeren Scheitholzheizungen. Die Pelletpreise schwanken deutlich mehr als die Preise für anderes Brennholz. Im Vergleich zu Hackschnitzeln oder selbstgeschlagenem Brennholz sind sie höher, wobei vor allem Hackschnitzelheizungen für höhere Leistungsbereiche als Wohnräume vorgesehen sind.

Der Aufbau von Pelletkesseln ist beispielhaft in der Abbildung dargestellt. So ein Tagesbehälter fasst zwischen 20 und 100 kg Pellets, wird einmal am Tag automatisch aus dem Bunker befüllt und ermöglicht der Anlage, einen Tag lang ohne Nachschub zu laufen. Den Brennstoff aus dem Tagesbehälter dosiert eine Zellradschleuse, die auch als Rückbrandsicherung dient. Die Stockerschnecke befördert die Pellets in den Brennraum. Dort kommen sie auf einem Rost zu liegen und werden automatisch gezündet.

Komplett automatisch

Die Primärluft sorgt dabei für die erste Stufe der Verbrennung (Erzeugung eines brennbaren Gas-Sauerstoff-Gemischs) und die Sekundärluft für die zweite Stufe (vollständige Verbrennung). Die heißen Abgase geben danach wie bei allen anderen Kesseln ihre Wärme an einen Wärmetauscher und an das eigentliche Heizmedium Wasser ab. Vor dem Wärmetauscher befinden sich meist noch Turbulatoren oder Virulatoren, die zum einen die Abgase für eine bessere Wärmeabgabe verlangsamen und zum anderen die Wärmetauscherröhren reinigen.

Darüber ist der Saugzug angeordnet, der einen Unterdruck erzeugt und die Gase durch den Prozess saugt, um sie anschließend in den Kamin freizugeben. Unterhalb des Brennrostes liegt die Ascheaustragung, die die Ascheströme sammelt und in die Aschebox entleert.

Der Weg der Pellets in den Brennraum kann sich bei den verschiedenen Herstellen jedoch unterscheiden. So gibt es die Unterschubfeuerung, bei der von unten frisches Pelletmaterial nachgeschoben wird. Zudem gibt es Feuerung mit seitlichem Einschub und Abwurffeuerungen, wo das Brenngut von oben auf den Rost oder einen Schalenbrenner fällt.

© TFZ Straubing/Hagessner

Speicher ist Pflicht

Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades bei Brennstoffzuführung, Zündung, Reinigung und Ascheaustrag bieten Pelletkessel sehr hohen Komfort. Die dazugehörige Steuereinheit kann ihn zudem lastvariabel arbeiten lassen. Das Minimum liegt dabei bei circa 30 % der Maximalleistung.

Für einen Pelletkessel ist ein Pufferspeicher mit einem Mindestvolumen von 30 l/kW Heizleistung vorgeschrieben. Das heißt, es existiert eine Wärmespeicherpflicht, die entstehende Wärme soll jederzeit genutzt werden. Pellettechnik kann auch mit der Scheitholznutzung kombiniert werden. Dann sind 55 l/kW Pufferspeicher vorgegeben. Man kann sich Pelletkessel natürlich auch als Hybridlösung einbauen lassen, das heißt in Kombination mit anderen Wärmequellen wie Wärmepumpen oder Solarthermie.

Wie weit sollten Pellet-Lager und Kessel voneinander entfernt sein?

Da sich ein Pelletkessel selbstständig mit Pellets versorgt, gehört auch ein Pelletlager zum System. Dafür sind zwei Variantenüblich: einmal der Gewebetank, bei dem die Pellets pneumatisch in den Kessel transportiert werden und zum anderen ein Schrägbodenlager mit Förderkette in einem eigenen Raum mit festem Mauerwerk.

Die maximale Entfernung zwischen Lager und Kessel soll 30 m nicht überschreiten und das Lager sollte einen Jahresvorrat fassen. Schrägbodenlager müssen alle zwei Jahre oder nach fünf Lieferungen einmal komplett entleert werden, da sich sonst zu viel Feinanteil am Boden ablagert. Wer bislang 1.000 l Heizöl verbraucht hat, benötigt bei einem durchschnittlichen Wirkungsgrad des Ölkessels von 80 % 8.000 kWh.

Da rund 2 t Pellets 1.000 l Heizöl ersetzen, sollte das Lagervolumen mindestens 3,6 m3 betragen. Für einen separaten Lagerraum wären bei 2 m Raumhöhe 3 m2 Grundfläche einzuplanen. Bei der Planung eines Extralagers muss immer auch an seine leichte Befüllung und die Luftverdrängung gedacht werden. Für Letzteres ist ein Absaugstutzen einzuplanen. Bei einem Gewebetank ist das nicht nötig.

Was muss ich für eine Förderung einer Holzheizung beachten?

Seit 1. Januar 2024 gilt ein novelliertes Gebäudeenergiegesetz (GEG), das vorschreibt, dass eine neue Heizung zu 65 % erneuerbare Energie nutzen muss. Holzheizungen oder – wie es im Gesetz heißt – Biomasseheizungen erfüllen diese Forderung. Will man in den Genuss von Fördermitteln kommen, muss man sich in jedem Fall vor ihrer Anschaffung beraten lassen. Das kann zum Beispiel durch den Heizungsbauunternehmer erfolgen und wird mit einer Unterschrift quittiert.

Der erste Baustein ist dann die Grundförderung. Wer eine Heizung einbaut, die erneuerbare Energie nutzt, bekommt 30 % der Kosten erstattet. Die Grundförderung kann mithilfe zweier Boni erhöht: den Klimageschwindigkeitsbonus und den Einkommensbonus. Beide gibt es allerdings nur, wenn das Gebäude Eigentum ist und selbst genutzt wird. Wer nur einen Teil des Gebäudes bewohnt, bekommt die Boni anteilig für seine Wohneinheit.

Der Klimageschwindigkeitsbonus wird fällig, wenn man eine funktionierende Heizungsanlage (Öl, Gas, Kohle, Holz) austauscht, die älter als 20 Jahre ist. Wer dafür eine neue Holzheizung einbaut, muss diese aber mit Solarthermie, PV oder einer Brauchwasserwärmepumpe kombinieren. Ziel des GEG ist es, dass im Sommer Warmwasser nicht mit der Holzheizung, sondern alternativ erzeugt wird. Den Energiebonus von 30 % gibt es, wenn der Haushalt ein zu versteuerndes Einkommen von weniger als 40.000 € hat. Insgesamt werden aber nur maximal 70 % der Kosten gefördert.

Was benötige ich für eine Förderung einer Holzheizung?

Wer sich eine Holzheizung einbauen lässt, die eine sehr geringe Staubemission aufweist, erhält zusätzlich 2.500 Euro Emissionsminderungszuschlag. Besteht Finanzierungsbedarf, kann bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein sogenannter Ergänzungskredit beantragt werden. Dieser ist zinsvergünstigt und kann bis zu 120.000 Euro betragen. Auch das funktioniert wieder nur bei selbstgenutztem Wohneigentum.

Um die Förderung beantragen zu können, braucht man einen Experten für Energieeffizienz aus der Expertenliste für die Förderprogramme des Bundes oder einen gewerblichen Fachunternehmer. Diese müssen im KfW-Onlineportal die gesamte Maßnahme anlegen, damit man seine BzA Nummer (BzA: Bestätigung des Antrags) bekommt.

Des Weiteren braucht man einen unterschriebenen Vertrag über die Lieferung der Heiztechnik oder über den gesamten Heizungstausch. Dieser Vertrag muss eine aufschiebende oder auflösende Bedingung beinhalten. („Vertrag gilt nur für den Fall, dass man die Förderung genehmigt bekommen.“) Zudem muss in dem Vertrag stehen, dass die Maßnahme innerhalb von 36 Monaten abgeschlossen ist.

Nur wenn man die BzA-Nummer und den Leistungs- oder Lieferungsvertrag mi den richtigen Klauseln hat, kann man sich bei der KfW registrieren und online den Zuschuss beantragen. Ausgezahlt wird dieser aber erst nach erfolgtem Einbau.

Mit Material aus dem TFZ-Online-Vortrag „Heizen mit Holz – Die Pelletheizung erklärt“

Unsere Top-Themen

- Kükenglück zur Osterzeit

- Erdmandelgras breitet sich aus

- Gülle exakt ausbringen

- Märkte und Preise

Informiert sein