Milch-Leistung: Was braucht eine 20.000-Liter-Kuh?

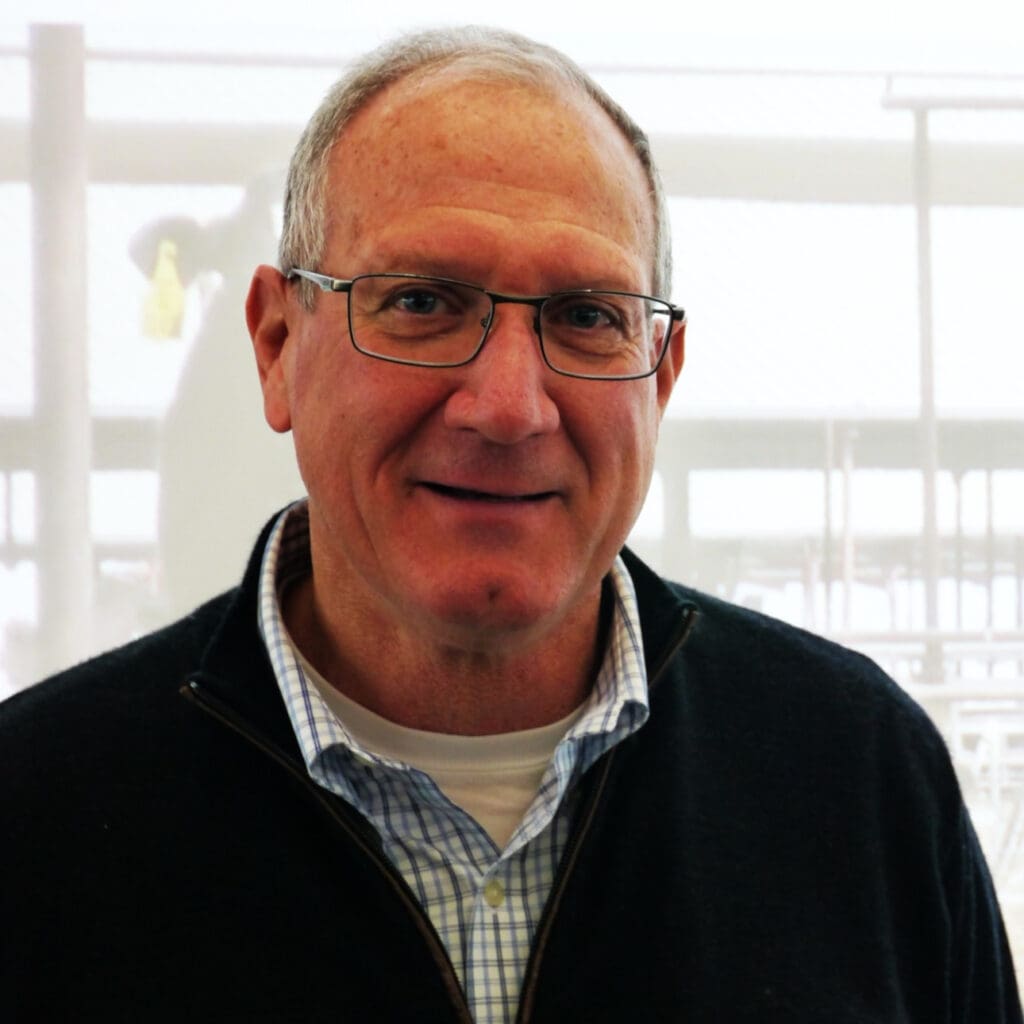

Futtermittel und die richtige Ernährung können die Milchproduktion deutlich verbessern. Wie Hochleistungskühe bedarfsgerecht versorgt werden, darüber informierte Prof. Mike Van Amburgh von der Cornell University New York auf einer Futtermitteltagung in Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern).

Mehr Milch aus dem eigenen Grundfutter erzeugen und Kühe leistungsgerecht füttern – das stand im Mittelpunkt einer Vortragstagung des Rock River Laboratory Europe. Für besondere Aufmerksamkeit sorgten in Ludwigslust zwei Vorträge von Prof. Mike Van Amburgh von der Cornell University New York. Der Dekan des Fachbereiches Milchproduktion, Wissenschaftler und Entwickler des CNCPS-Modells (Cornell Net Carbohydrate and Protein System) informierte darüber, wie Kühe gefüttert werden, die 20.000 l Milch im Jahr geben.

Rock River Laboratory: Präzise Futteranalysen für mehr Milchleistung

Bei einer solch extremen Milchleistung kommt es natürlich vor allem darauf an, die Bedürfnisse dieser Hochleistungskühe zu erfüllen und ihren Pansen mit verdaulichen Komponenten bedarfsgerecht zu versorgen. Eine gute Grundlage dafür bietet das amerikanische Futtermitteluntersuchungssystem Rock River Laboratory. So muss die Ration auf umsetzbares Protein, verdauliche Aminosäuren, Fettsäuren und Kohlenhydrate ausgerichtet sein. Dabei sollten neben der Milchmenge auch die Inhaltsstoffe berücksichtigt werden.

Kuh-Komfort für Höchstleistungen: So schaffen Sie optimale Bedingungen

In Herden, die diese Milchleistungen erreichen, gibt es mehrere einheitliche Faktoren. So sind exakte Protokolle und gute Mitarbeiter, die geschult und weitergebildet werden, wichtig. Die Kühe müssen sich in gepflegten Liegeboxen ohne Überbelegung wohlfühlen. Die Liegezeit sollte je Tag mindestens zwölf Stunden betragen. Selbstverständlich ist frisches, sauberes Wasser.

Die Kälberaufzucht sollte mit einem der Kuhherde vergleichbarem Management erfolgen. Die Färsen sollten in einem engen Regime im Alter von 22 bis 23 Monaten abkalben. Das Futter ist von hoher Qualität und Verdaulichkeit. Eine Balance der Aminosäurenversorgung ist entscheidend.

Wichtig ist es dann, die gegebenen Umstände zu managen. Voraussetzung sind gute Ställe und ein hoher Kuhkomfort. Es ermöglicht der Kuh, ihr genetisches Potenzial auszuschöpfen, und auch den unterlegenden Kühen, die mögliche Milchleistung zu erbringen. Dann hat man sich auf die Futteraufnahme zu konzentrieren. Wenn eine Kuh Zugang zum Futter hat, heißt das noch lange nicht, dass sie 28 kg Trockenmasse aufnimmt. Verdaulichkeit und Zusammensetzung der Ration sind wichtig.

Mehr Milch mit weniger Futter: Die Bedeutung der Futterqualität

Konstant hochleistende Herden haben fast immer Futter mit hoher Qualität vorliegen, dennoch führt dies nicht immer zu einer hohen Milchleistung. Da sind noch viele Fragen offen. Welches Futter eignet sich besser zur Milchproduktion? Sind des ganze Maiskörner oder fein gemahlene Gerste? Ist es Rapsschrot oder pansengeschütztes Rapsschrot?

Wichtig für die Beantwortung ist die Benutzung eines Fütterungssystems wie des CNCPS-Modell, das mit den Futteranalysewerten von Rock River Laboratory unterstützt wird. Dies ist ein mathematisches Verrechnungsmodell für Bedarf und Versorgung, fokussiert auf die Energie-, Protein- und Aminosäurenbilanz.

Energie- und Proteinbedarf: Futtermischung und Ration optimal zusammenstellen

Ein wichtiges Merkmal der Tierbeschreibung ist auch das Körpergewicht. Daraus lassen sich Futteraufnahme sowie Energie- und Proteinbedarf voraussagen. Allerdings werden die Kühe weiterhin immer größer. So wogen die HF-Kühe 2006 im Durchschnitt in den USA 776 kg. Pro Jahr legen sie um etwa 1 % zu.

Bei der Bedarfsermittlung für entsprechende Milchleistung sind auch die Aktivitäten zu berücksichtigen. So entspricht 1 km Laufweg der Energie für etwa 0,5 l Milch. Auch die Verdaulichkeit im Pansen ist nicht unbedeutend. Wichtig bei der Futteranalyse ist auch die genaue Messung der Faserverdaulichkeit (NDF), denn an den Fasern kann auch viel Staub und Schmutz hängen. Wichtig ist hochverdauliches Grundfutter. Schließlich ist es Ziel, davon mehr einzusetzen, um Kraftfutter zu sparen. Auch die Futterstruktur spielt eine Rolle. Wer zu wenig normales Futter zur Verfügung hat, kann auch etwas gehäckseltes Stroh zur Ration hinzufügen.

Die Futterqualität hat den stärksten Einfluss auf die Produktivität der Herde. Robuste Messungen und Tests sind dazu erforderlich. Man kann nichts managen, was man nicht misst. Wichtig ist es auch, den Trockenmassegehalt in der Silage regelmäßig zu ermitteln, denn er kann in offenen Silos bei Regen oder Sonnenschein stark schwanken. Wer die Zusammenhänge von Pansen-N-Bilanz, metabolisierbarem Protein und Aminosäuren kennt, hat die Möglichkeit, die N-Ausscheidungen zu reduzieren, die N-Effizienz zu verbessern und Geld zu sparen. Jede Bemühung um eine Verringerung des Eiweißgehalts in der Ration erfordert jedoch ein intensiveres Management mit hoher Futterqualität, datengestützter Futterzusammensetzung und Aufmerksamkeit für Details.

Nachhaltige Milchproduktion: Methan- und Stickstoffemissionen reduzieren

Die Milchviehhaltung steht vielerorts am Pranger, weil viel Methan in die Luft ausgestoßen und Stickstoff über den Harn ausgeschieden wird. Beides belastet die Umwelt. Wie sich durch bessere Rationsgestaltung die Umweltauswirkungen der Milchproduktion reduzieren lassen, darum ging es im zweiten Vortrag von Prof. Van Amburgh. Die enterische Fermentation ist ein natürlicher Teil des Verdauungsprozesses bei Wiederkäuern. Die Minderung ist schwierig, doch möglich, sollte aber nicht auf Kosten einer geringeren Produktivität gehen. Praktisches Ziel ist die Verbesserung der Futtereffizienz. Dafür bieten sich Rationen an, die die Milchdrüse dazu anregen, so viele aufgenommene Nährstoffe wie möglich zu verwerten. Dies reduziert die Kohlenstoffintensität durch Verdünnung und ist auch finanziell lohnend.

Eine reduzierte Stickstoffausscheidung im Harn verbessert neben der Futter- auch die Energieeffizienz und reduziert die Futterkosten, was sich positiv auf den wirtschaftlichen Erfolg auswirkt. Des Weiteren trägt sie dazu bei, die Auswirkungen von Stickstoff auf Eutrophierung und Lachgasemissionen zu mildern. Voraussetzung dafür ist eine aktuelle und geeignete Futteranalyse, um die bestmöglichen Entscheidungen im Betrieb zu treffen. So sollte man die Menge an aND-Fasern in der Ration und im Pansen maximieren.

Auch die Anforderungen an Pansenammoniak und verzweigtkettige Fettsäuren sollten erfüllt sein. So ist ausreichend Stärke aus Quellen, die im Pansen verfügbar sind, einzusetzen, um das mikrobielle Wachstum und die Propionatproduktion zu maximieren. Dazu gehört auch etwas Zucker, um das mikrobielle Wachstum und die Bytiratproduktion zu fördern.

Wichtig ist es zudem, die Anforderungen an metabolisierbare Aminosäuren zu erfüllen. Auf keinen Fall sollte man die Kühe mit Fetten überfüttern, sondern eine Mischung aus Fettsäuren einsetzen, die die Leistung der Milchbestandteile optimieren. Kühe haben genauso einen Bedarf an Fettsäuren wie an Aminosäuren – er ist aber noch nicht exakt ermittelt worden. Es sieht so aus, als ob sich bei der Fütterung eines bestimmten Verhältnisses von Palmitinsäure (C16:0) zu Ölsäure (C18:1) die Effizienz der Verwertung aufgenommener Nährstoffe verbessert. Das Verhältnis sollte bei der Aufnahme 1,5 : 1 betragen.

Fazit: Höhere Milchleistung mit gezielter Fütterung und weniger Umweltbelastung

Prof. Mike Van Amburgh von der Cornell University New York hat einen Einblick in die Möglichkeiten der modernen Futterananalyse und Rationsgestaltung gegeben. So lassen sich Herdenleistungen von 20.000 l Milch erreichen, aber auch die Ausscheidungen der Kühe an Methan in die Luft und Stickstoff im Urin senken und die Futtereffizienz deutlich verbessern. Um die Fettsäuren bewerten zu können, muss ihr Verhältnis im Futter sowie im Verlauf des Verdauungstraktes berücksichtigt werden.

Unsere Top-Themen

- Kükenglück zur Osterzeit

- Erdmandelgras breitet sich aus

- Gülle exakt ausbringen

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!