So trocken wie in den ersten drei Monaten dieses Jahres war es in Wasewitz selten. Nur 77,4 mm Niederschlag maß die Wetterstation des Wassergutes Canitz für diesen Zeitraum – der niedrigste Wert seit einschließlich 2020. Im Durchschnitt der vergangenen Jahre waren es im ersten Quartal 111 mm. Und es können, wie 2024, auch schon mal 141 mm werden. Doch davon ist man in diesem Jahr weit entfernt. Der März brachte beispielsweise nur 24,6 mm. „Das macht keinen Spaß“, bringt es Geschäftsführer Dr. Bernhard Wagner auf den Punkt. Regen wird dringend gebraucht. Zum Beispiel von den frisch ausgesäten Zwiebeln.

Präzise Zwiebelaussaat durch autonome Robotik

Im Prinzip sind die Flächen beregnungsfähig. Aber bei dieser extremen Trockenheit besteht die Gefahr des Ausspülens. „Würden wir bei diesen Bedingungen beregnen, würden wir das Saatgut quasi wegspülen und verschlämmen“, verdeutlicht der Chef des Betriebes. Die Bodenfeuchte, die bei der Zwiebel-Aussaat im Boden vorhanden war, reicht zum Glück für das Keimen gut aus.

Auf 35 ha hat das Wassergut diese Kultur im Anbau; verteilt auf zwei Flächen. Auf der größeren Teilfläche, die 26 ha umfasst, wird im klassischen Reihensaatverfahren ausgesät: in Reihen und einem Abstand von rund 3 cm zwischen den Einzelsamen. Dahingegen kommt auf 9 ha der „FarmDroid“ zum Einsatz, der Saatpunkte mit je sechs bis acht Samen, die Horste, anlegt. In diesem Horstsaat-Verfahren liegen die Samengruppen circa 18 cm auseinander.

Solarbetriebener 24/7-Einsatz: Zeitersparnis bei der Zwiebel-Aussaat

Der autonom arbeitende Feldroboter ist speziell für die Aussaat und mechanische Unkrautbekämpfung in Reihenkulturen wie Zuckerrüben oder Zwiebeln entwickelt worden. Er orientiert sich über GPS und ist dank RTK-Signal bis auf 8 mm präzise. Der solarbetriebene FarmDroid kann selbstständig die ihm zugewiesenen Aufgaben erfüllen – im Prinzip 24 Stunden am Tag. So schafft er in nur vier Tagen die gesamte Aussaat der Zwiebeln. Eine lückenlose Beaufsichtigung ist nicht notwendig und erspart somit Personalaufwand. Vergleichsweise leicht – ein Apparat wiegt rund 900 kg – schont sein Einsatz zudem die Bodenstruktur.

Pro Durchgang legt der Roboter mit einer Spurweite von 1,50 m acht Saatreihen an, vier zwischen den Rädern und je zwei außerhalb. Nachdem die Aussaat automatisch erfolgt, wird der Boden klassisch mit einem Traktor und einer Glattwalze angewalzt. „Wir brauchen einen guten Bodenabschluss, um die Unkrautsamen zum Keimen zu bringen“, erklärt der Geschäftsführer. Danach wird die Fläche – vorrangig im Reihensaatverfahren – abgeflammt, um die Unkrautkeimlinge zu beseitigen.

Präzise Unkrautbekämpfung: Striegeln und Hacken

Doch der FarmDroid kann mehr. Nach der Aussaat auf der kleinen Teilfläche werden die Saataggregate umgebaut und die Vorrichtungen zum Striegeln montiert. Zwei Durchgänge Blindstriegeln folgen, dann geht „Farmi“, wie man ihn auf dem Wassergut nennt, schon bald ins Hacken über. Die durch ihn gesetzten Saatpunkte sind noch abgespeichert. Daher kann er auch den Boden zwischen den Horsten bearbeiten, ohne diese zu zerstören.

Einen Durchgang Handarbeit gibt es dennoch: Der mit Saisonarbeiterinnen besetzte solarbetriebene Jäteflieger fährt langsam über den gesamten Bestand, damit sie zwischen den jungen Zwiebelknollen das Unkraut herausziehen können. In diesem Stadium ist die Gefahr am geringsten, die vergleichsweise dicht beieinander wachsenden Zwiebeln herauszuziehen.

Die Bodenbearbeitung der 9 ha erledigt der Feldroboter rund um die Uhr. Meistens lädt das Solarmodul den Akku tagsüber ausreichend auf, sodass „Farmi“ auch nachts zum Hacken und Striegeln laufen kann. Für Ausfälle steht eine Powerbank bereit. Zur Aussaat allerdings fährt der FarmDroid überwiegend am Tag. Damit wolle man vermeiden, dass über den nächtlichen Tau Feuchtigkeit in die Saataggregate gelangt und die Samenkörner verkleben, erläutert Bernhard Wagner.

Ertragsbilanz des FarmDroid: Wo liegen Optimierungspotenziale?

Das Gerät kann zusätzlich über eine App gesteuert werden, an die auch Fehlermeldungen gesendet werden. Das komme noch relativ oft vor, wie der Geschäftsführer zu verstehen gibt. Das heißt, ein Mitarbeiter muss jederzeit zur Verfügung stehen, um im Bedarfsfall einzugreifen. „Das kann natürlich niemand sein, der eine Schlüsselmaschine fährt und fest eigebunden ist“, ergänzt Wagner.

Der FarmDroid ist jetzt im dritten Jahr im Einsatz. Das Wassergut Canitz zieht eine durchwachsene Bilanz. „Wir sind mit den Erträgen noch nicht zufrieden“, sagt der Geschäftsführer. Während mit dem herkömmlichen Produktionsverfahren ein durchschnittlicher Ertrag von 50 bis 55 t/ha erzielt wird, sind es auf der vom Feldroboter gesäten und gepflegten Fläche rund 20 % weniger. Das hängt maßgeblich mit dem Wachstum der Zwiebeln im Saatpunkt zusammen. Denn sie konkurrieren um Platz, was prinzipiell in Ordnung ist. Jedoch passiert es dabei auch, dass die Zwiebelpflanzen in der Mitte des Saatpunktes nach oben geschoben werden und den Bodenanschluss verlieren können oder beim Abschlagen des Zwiebelkrauts durch den Unterdruck herausgesogen und zerschlagen werden.

Blick in die Zukunft: Alternativen zum FarmDroid

Man sei noch am Testen und Ausprobieren und werde erst nach dieser Saison zu einer abschließenden Beurteilung kommen, resümiert Wagner. Aber möglich sei auch, dass man den Feldroboter durch eine andere Lösung ersetze. So gebe es Technik, die auf Basis von Lasertechnologie arbeite und die auch auf den Öko-Feldtagen am 18./19. Juni auf dem Wassergut Canitz vorgeführt werden wird.

„Neben der Schnelligkeit und der vielseitigen Einsatzmöglichkeit hat der FarmDroid noch weitere Vorteile“, meint Bernhard Wagner. So könnte man durch das Blindstriegeln des Roboters auf das Abflammen der Fläche verzichten. Dies wäre im Sinne der Energieeffizienz zu begrüßen. Schließlich hat das Wassergut als Tochterunternehmen der Leipziger Wasserwerke das Energiemanagementsystem ISO 50.001 eingeführt und ist hier zu besonderen Anstrengungen verpflichtet. „Aber am Ende muss in erster Linie der Ertrag stimmen und ein wirtschaftliches Ergebnis stehen“, betont der Geschäftsführer.

Vielfalt auf den Feldern: Weitere Kulturen und neue Pflugtechnik

In den Boden gekommen sind in Wasewitz nicht nur die Zwiebeln. Auch Hafer, Futtererbse, Sommerweizen und -gerste sind gesät. Die Luzerne folgt. Und ausprobiert wurde zuletzt auch eine technische Neuanschaffung. Ein neuer Lemken-Pflug Diamant 16 hat seine ersten Einsätze hinter sich. Das Gerät soll effizienter im Einsatz sein als das Vorgängermodell und die Bearbeitungsqualität verbessern. Zudem kann schnell vom bodenschonenden Onland-Betrieb zum Pflügen in der Furche umgestellt werden.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

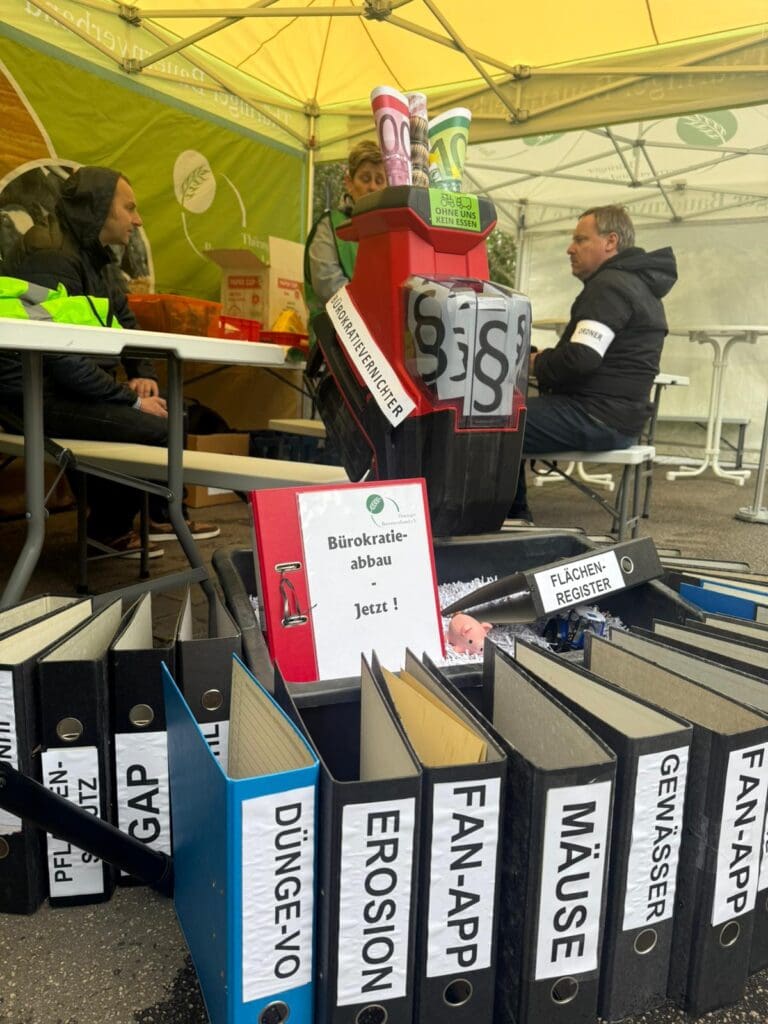

Mit einer Landtagspetition, für die fast 3.000 Unterschriften gesammelt wurden, fordert der TBV das Verschieben des Flächenregisters in Thüringen, bis es technisch ausgereift ist. An diesem Donnerstag (24.4.) gibt es im Petitionsausschuss des Landtags dazu ab 15 Uhr eine öffentliche Anhörung, die online mitverfolgt werden kann.

Kritik des TBV: Enormer Aufwand für Betriebe

Aus Sicht des TBV verursacht das Flächenregister in seiner derzeitigen Form enormen bürokratischen Aufwand für die Betriebe in Thüringen. Funktionstüchtig sei es erst, wenn Betriebe keine Doppeleingaben vornehmen müssten. Aus gängigen Schlagkarteien, die die Betriebe nutzen, sei eine fehlerfreie Datenübernahme zu garantieren. Nicht zuletzt müssten Synchronisierungsmöglichkeiten geschaffen würden.

Die Kritik gegen das Flächenregister in Thüringen kam bereits im vorigen Jahr beim Agrarministerium an. Auch unter der neuen Landesregierung setzte das Ressort im laufenden Jahr eine obligatorische Verwendung des Registers aus. „Die Nutzung des Flächenregisters für die Thüringer Landwirtschaft ist und bleibt freiwillig“ unterstrich Agrarstaatssekretär Marcus Malsch (CDU) im Vorfeld der heutigen Demo und Anhörung.

Weg der Digitalisierung ist steinig

Die Thüringer Agrarverwaltung begab sich frühzeitig auf den Weg, Antragstellungen und Monitoring in der Landwirtschaft zu digitalisieren und im Agrarportal PORTIA webbasiert zu zentralisieren. Der Start war holprig und verlangte den Betrieben einiges ab. Das Flächenregister soll in den nächsten Jahren zu einer allgemeinen Dokumentationsplattform ausgebaut werden. Es soll Landwirten als Schlagkartei und in der Kommunikation mit den Thüringer Behörden als Datendrehscheibe dienen. Ziel sei, weniger Bürokratieaufwand bei den Betrieben zu verursachen und einen schnelleren, digitalen Verwaltungsservice zu ermöglichen, so das Thüringer Agrarministerium bei der Einführung des Registers.

Die Schlagkarteidaten im Flächenregister sollen mit den behördlichen Fach- und allgemeinen Geodaten eine universelle Quelle für verschiedenste Anwendungen werden, verspricht man den Landwirten. Neben dem Sammelantrag betrifft dies etwa Nachweise für Agrarumweltprogramme, Landesprogramme zur Tierwohlförderung oder die Nährstoffbedarfsermittlung, Humusbilanzen samt eingebauter Warn- und Wetterdienste. Fachrechtliche Meldepflichten zu Düngung und Pflanzenschutz könnten ebenso erfolgen.

Agrarstaatssekretär: Arbeiten mit Hochdruck an Verbesserungen

Agrarstaatssekretär Malsch unterstrich, dass eine vollumfängliche Funktionalität des Flächenregisters gewährleistet sein müsse. Um dies zu erreichen, hätten sich Agrarministerin Colette Boos-John gemeinsam mit dem Staatssekretär bereits Anfang Februar mit dem vom Land beauftragten Software-Dienstleister Ibykus AG getroffen. Die Umsetzung der notwendigen Verbesserungen solle nun mit Hochdruck erfolgen.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

EU-Kommission, Rat und Europaparlament haben einen Kompromiss für eine EU-Richtlinie zur Bodenüberwachung gefunden. Abgestimmt wird darüber nach dem Sommer. Anders als geplant, soll es keine Verpflichtungen für Landwirte geben. Allerdings werden die Mitgliedstaaten zu mehr Überwachungsmaßnahmen aufgefordert. Oliver Schenk aus Sachsen verhandelte für die EVP-Fraktion mit. Seit vorigem Jahr ist der CDU-Politiker Mitglied des Europäischen Parlamentes. Zuvor war Schenk Staatskanzleichef in Dresden. Er bewertet das Trilog-Ergebnis.

Herr Schenk, Sie haben für die EVP-Fraktion die Verhandlungen zur Bodenüberwachungsrichtlinie begleitet. Nach dem Trilog sagten Sie, wir könnten nicht glaubwürdig Bürokratieabbau fordern und gleichzeitig neue Belastungen einführen – Wie viel Bürokratie steckt noch in dem Kompromiss zur Bodenüberwachungsrichtlinie?

■ Oliver Schenk: Jede neue Verordnung ist mit Bürokratie verbunden. Ich bin dennoch froh, dass uns dieser Kompromiss gelungen ist. Die Landwirte gehen damit keine Verpflichtungen ein, es werden ihnen auch keine Kosten übergewälzt.

© Martin Lahousse

„Untragbare Belastung“: Kritik vom Deutschen Bauernverband

Mit der Entschärfung des Kommissionsvorschlages zur einer „Boden-Monitoring-Richtlinie“ gibt sich der Deutsche Bauernverband nicht zufrieden: Die Einigung stelle „weiterhin eine untragbare Belastung für die Praxis da“. Welche Fallstricke stecken noch in der Richtlinie?

■ Richtschnur in den Verhandlungen war, Belastungen durch neue Regularien für die Landwirtschaft und die Industrie abzuwenden. Die ursprünglich vorgesehenen umfassenden Verpflichtungen und Maßnahmen zur Bodenbewirtschaftung sind gestrichen. Weder wird es EU-weit einheitliche Grenzwerte geben noch die ursprünglich geplanten Sanktionen. Die Mitgliedstaaten erhalten volle Flexibilität bei der Nutzung bestehender Überwachungssysteme. Das Misstrauen gegenüber Landwirten bleibt allerdings. Dabei wissen Landwirte besser als jede Verordnung, wie wichtig gesunde Böden sind: für die Umwelt, die Bodenfruchtbarkeit und die kommenden Generationen.

Als die Kommission ihren Entwurf 2023 vorlegte, gab es Stimmen, die ihn als zu lasch kritisierten. Wenn über den Kompromiss im Parlament abgestimmt wird: Sehen Sie eine reale Chance, dass er überhaupt angenommen wird?

■ Meiner Beobachtung nach ist die mehrheitliche Stimmung im Parlament davon geprägt, Bürokratie abzubauen und keine neuen Regelungen zu schaffen. Ob das mit dem im Trilog gefundenen Ergebnis bereits ausreichend gelungen ist oder weitere Änderungen bis hin zu einer Ablehnung notwendig sind, werden wir jetzt in der Fraktion diskutieren. Ein endgültiges Bild werden wir nach dem Sommer haben, wenn im Parlament abgestimmt wird.

Bundesregierung will gegen EU-Bodenrichtlinie stimmen: Subsidiaritätsprinzip in Gefahr?

Die künftige Bundesregierung hat angekündigt, im Rat grundsätzlich gegen die EU-Bodenrichtlinie votieren zu wollen. Warum muss/will Brüssel überhaupt die Bodenüberwachung an sich ziehen oder anders gefragt: Gilt das Subsidiaritätsprinzip für die Kommission überhaupt nicht mehr?

■ Europa steht heute mehr denn je vor großen Herausforderungen, die von der Sicherheit, also Verteidigungsfragen, bis hin zum Welthandel und damit der Arbeitsplatzsicherung reichen. Darauf sollte und muss sich die EU konzentrieren. Den Bodenschutz, um bei der aktuellen Richtlinie zu bleiben, muss nicht die EU organisieren, dass können die Mitgliedstaaten besser, zumal die regionalen Bedingungen jeweils eigene Lösungen verlangen: Wenn die EU-Kommission die Bodenschutzüberwachungsrichtlinie unter anderem mit dem Hinweis auf die Wüstenbildung begründet, sagt der Landwirt in der Lommatzscher Pflege, im Thüringer Becken oder in der Magdeburger Börde, trotz Trockenheit, völlig zurecht: Sorry, aber das ist nicht mein Thema.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Waschbären haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in Mecklenburg-Vorpommern stark verbreitet und stellen eine ernsthafte Bedrohung für die heimische Artenvielfalt dar. Als invasive Tierart verursacht der gefräßige Räuber erhebliche Schäden an Brutbeständen von Vögeln, Amphibien und Insekten. Seine hohe Anpassungsfähigkeit und die mangelnden natürlichen Feinde haben zu einer deutlichen Überpopulation geführt.

AfD stellt Antrag auf Abschussprämie für Waschbären

Um eine weitere Ausbreitung einzudämmen, wurde im Rahmen der Landtagsdebatte vom 9. April über die Einführung einer Prämie für die Entnahme von Waschbären diskutiert. Um den Schutz der Artenvielfalt sicherzustellen, hatte die Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD) Ende 2024 einen entsprechenden Antrag gestellt. Die landesweite Fangprämie solle sich analog zur Umsetzung der „Pürzelprämie“ beim Schwarzwild orientieren, heißt es in dem AfD-Antrag. Diese habe in der Vergangenheit bereits zur Eindämmung der Wildschweinpopulation und zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest beigetragen.

Eine vergleichbare Maßnahme für Waschbären könne dazu beitragen, den Jagddruck zu erhöhen und die negativen ökologischen Folgen der Waschbärpopulation zu minimieren, begründet Nikolaus Kramer, Fraktionsvorsitzender der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, den Antrag. Durch die Unterstützung der Jägerschaft und die Einführung einer klar geregelten Prämienstruktur werde die aktive Mitwirkung bei der Eindämmung dieser invasiven Art gefördert.

Minister Backhaus setzt auf bestehende Jagdmaßnahmen

Dem allerdings widersprach Agrar- und Umweltschutzminister Dr. Till Backhaus (SPD) und erteilte der Einführung einer Abschussprämie für Waschbären eine Absage. Im Land sei der Waschbär eine jagdbare Tierart und die Jägerinnen und Jäger kämen im Land ihrer Pflicht zur Hege regelmäßig nach. Das belegen laut Ministerium die Streckenzahlen.

So wurden im Jagdjahr 2022/23 18.287 Waschbären erlegt, im Jagdjahr 2023/24 bereits 21.939. Für das aktuelle Jagdjahr werde eine weitere Steigerung erwartet, da der Einsatz von Nachtsichttechnik bei der Bejagung mit der Novelle des Jagdgesetzes legitimiert worden sei. Zudem haben laut Ministerium Jagdausübungsberechtigte mehr Mittel aus der Jagdabgabe für Fallen und Fallenmelder beantragt. Waren es im Jahr 2023 noch 6.650 Euro, wurden 2024 bereits 10.700 Euro beantragt.

Abschussprämie für Waschbären finanziell nicht tragbar

„Mit der intensiven Bejagung kommen die Jagdausübungsberechtigten ihrer gesetzlichen Pflicht nach, für einen gesunden und artenreichen Wildbestand, angepasst an den Lebensraum, zu sorgen und vom Waschbär bedrohte Arten zu schützen. Ich gehe davon aus, dass die Jägerinnen und Jäger dieser Pflicht auch weiterhin nachkommen werden, ohne dafür eine Prämie zu verlangen“, so Minister Backhaus. Zwischen 2017 und 2022 waren laut Angaben des Landwirtschaftsministeriums etwa 11 Mio. Euro an Pürzelprämien gezahlt worden. „Dies geschah, um wirtschaftlichen Schaden vom Land abzuwenden, der um ein vielfaches höher ausgefallen wäre, hätte die ASP sich ungehindert ausbreiten können.“

Solchen wirtschaftlichen Schaden richten die Waschbären nicht an. „In einer angespannten Haushaltssituation, wie sie leider auch in Mecklenburg-Vorpommern herrscht, wären Kosten für Abschussprämien nicht darstellbar. Bei einer Prämie von 50 Euro pro gestrecktem Tier kämen pro Jahr Kosten in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro auf das Land zu. Dieses Geld kann an anderer Stelle vernünftiger ausgegeben werden“, erklärte Minister Backhaus.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Der mit den Protesten der Landwirte auf die politische Agenda gehobene Bürokratieabbau in der Landwirtschaft ist bis heute ohne große Wirkung geblieben. „Änderungen, die es bei GLÖZ 8 und GLÖZ 6 gegeben hat, die Kontrollfreiheit für Betriebe mit weniger als zehn Hektar Fläche oder Änderungen bei Aufzeichnungspflichten entlasten nicht nachhaltig“, sagt Peter Ritschel, Präsident des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR), im Gespräch mit der Bauernzeitung. Den Arbeitsaufwand der Agrarverwaltung hätten diese kleinen Schritte jedenfalls nicht verringert. Das Düngesetz wurde noch nicht geändert.

Bürokratieabbau in der Landwirtschaft: Keine nachhaltige Entlastung

Ob der gewünschte Wegfall der Stoffstrombilanzierung und das geplante Monitoring der Düngeverordnung weniger oder mehr Aufwand bedeuten, wisse man erst, wenn es so weit ist. „Wir müssen uns im Klaren sein, dass das Fach- und das Förderrecht derart komplex und detailliert sind, dass kleine Änderungen wenig bewirken.“ Dass sich der Frust von Landwirten auch an der Verwaltung entlädt, sei verständlich. „Ich würde nie behaupten, dass wir im Landesamt nicht mehr besser werden können. Dennoch sind der Adressat die EU- und die Bundespolitik. Verwaltung setzt um, was politisch gewollt und gesetzlich geregelt wurde.“

Digitalisierung: PORTIA als Schlüssel zur Effizienz?

Zu den landespolitischen Entscheidungen gehört etwa, früher als andere Länder digitale Wege zu gehen und ein zentrales, webbasiertes Agrarportal zu etablieren. Ritschel wird nicht müde, zu betonen, dass man aus den oben genannten Erwägungen heraus dem Fach- und Förderrecht nur noch mit digitalen Instrumenten Herr wird. „Die Einführung von PORTIA hat Landwirten und unseren Mitarbeitern einiges abverlangt, was sich aber zukünftig auszahlen wird.“ Abgesehen von Problemen mit der Netzabdeckung („Hier besteht Handlungsbedarf.“), schätzt der TLLLR-Präsident ein, dass PORTIA und FAN-App „stark verbessert wurden, stabil laufen und übersichtlicher sind: Beispielsweise hat die Zahl der Kontrollfragen in der FAN-App deutlich abgenommen, Kulturarten werden sicherer erkannt und freie Nachweise sind speicherbar.“

Viele Schulungen zur Digitalisierung

Auf vielen Schulungen zur diesjährigen digitalen Antragstellung sei es ruhiger und gelassener als in den Vorjahren gelaufen. „Die Landwirte haben sich sehr gut eingearbeitet, was ich respektabel finde.“ Ausgebaut habe man u. a. die Surfer-Kapazitäten, was sich beim Verarbeiten der mittlerweile eine Million Kennarten-Fotos bemerkbar mache: „Trotzdem arbeiten wir weiter an der Optimierung.“ Die Satellitenprobleme sollten sich erledigt haben: Seit dem 5. Dezember 2024 seien beide wieder voll funktionstüchtig.

Im PORTIA startet in diesem Jahr webBESyD: „Düngeplanung, Dokumentation und Kontrolle gehen hier Hand in Hand. Wir hoffen natürlich, dass Landwirte und wir als Verwaltung bei dem kommenden Monitoring der Düngeverordnung weitgehend darauf zurückgreifen können.“ Mit dem Bund liefen derzeit Absprachen, damit ab 2026 ein nächster Service im PORTIA geboten werden kann. „Mit der entsprechenden Vernetzung wollen wir Registerdaten einsehbar machen.“

Anhaltende Kritik am geplanten Flächenregister im PORTIA

Die anhaltende Kritik des Berufsstandes am Flächenregister hält Ritschel für verständlich. „Die ist ja auch angekommen, deshalb war die Nutzung im vorigen Jahr und auch in diesem Jahr freiwillig. Die kritisierte fehlende Schnittstelle ist mit einer Software-Anpassung von unserer Seite hergestellt. Ich weiß natürlich nicht, wann die Software-Anbieter für Ackerschlagkarteien, die von der Praxis genutzt werden, ihrerseits die Schnittstellen programmieren.“

Neuer Milchviehstall und Ausbau des Fachschulcampus

Mit Blick auf das TLPVG sei es sein Wunsch, dass 2027 die Bauplanungen für den neuen Ausbildungs-Milchviehstall in Buttelstedt abgeschlossen sind. Der Baubedarf, der die Wirtschaftsgebäude, Ställe und die Melktechnik komplett einschließen soll, sei vom Finanzministerium „im Grunde bereits anerkannt“. In der mittelfristigen Finanzplanung sei der Ausbildungs- und Lehrstall vorgesehen. Mit der Landgesellschaft wird eine Machbarkeitsstudie erstellt, die die zu erwartenden Kosten ermittelt. „Wir planen den Umbau im laufenden Betrieb für 190 Kuhplätze zuzüglich Nachzuchten und drei Melksystemen, davon ein automatisches.“

Die Jungrinderaufzucht soll wieder im TLPVG stattfinden. „Die Bedingungen im Milchviehstall in Buttelstedt sind aktuell eine große Herausforderung. Dass es Nadine Bauer und ihrem Team dennoch gelingt, hervorragende Leistungen und eine gute Herdengesundheit zu realisieren sowie die überbetriebliche Ausbildung zu stemmen, ist bewundernswert“, lobt Ritschel.

Integrierte Ausbildung am Fachschulcampus Stadtroda

Am Fachschulcampus in Stadtroda ist im Juli Baubeginn für die Cafeteria und ein neues Fachkabinett. Ritschel rechnet mit einer Bauzeit von 18 Monaten. Stärker als in der Vergangenheit soll an der Fachschule das Konzept der integrierten Ausbildung verfolgt werden: „Nach dem Vorbild der Fachschule für Gartenbau in Erfurt wird der Unterricht der Fach- und Meisterschüler noch stärker von Fachreferenten des Landesamtes gestaltet. Das garantiert, dass aktuelle Entwicklungen oder Versuchsergebnisse in den Unterricht einfließen können.“

Generationswechsel im TLLLR: Stellen besetzt

Ritschel erinnert daran, dass in jüngerer Vergangenheit bei Stellenbesetzungen für Fachreferenten des TLLLR die Lehrtätigkeit dazu gehört. Nicht ohne Stolz fügt er an, dass seit 2021 mit einem großen Kraftakt der Generationswechsel gelungen sei: „In fünf Jahren haben wir 380 Stellen wiederbesetzen müssen und können. Bei einer Behörde mit rund 800 Mitarbeitern ist das enorm.“

Beschwerden von Bürgern nehmen zu

Abschließend weist Ritschel auf die stetige Zunahme von Bürgerbeschwerden hin: „Sie wenden sich an die Behörden, etwa wenn man glaubt, da würde nicht korrekt mit Düngern oder Pflanzenschutzmitteln umgegangen. Dem gehen wir konsequent nach.“ In Einzelfällen würden so Landwirte festgestellt, die fahrlässig oder fehlerhaft handeln. „In den meisten Fällen können wir aber sagen: Die Landwirte machen das korrekt, man hält sich an Gesetze und Regeln.“ Insofern verstehe sich die Agrarverwaltung als Partner der Landwirte und für alle Bürger im ländlichen Raum.

TLLLR: Forschung und Versuche

Jenseits seiner Verwaltungsaufgaben ist das TLLLR weiterhin im angewandten Forschungs- und Versuchswesen aktiv. Aktuell würden 25 Projekte laufen. „Daneben betreuen wir derzeit 300 Feldversuche in der Landwirtschaft und gut 50 im Gartenbau“, so TLLLR-Präsident Peter Rischel.

Zu den praxisorientierten Projekten zählen etwa die PSM-Reduktion, die Weidelgras-Bekämpfung, Agroforst oder ein Stickstoffdüngeprojekt in Winterweizen mit der LLG Sachsen-Anhalt. Beteiligen will sich das TLLLR an einem Mehrländerprojekt zu konservierender Bodenbearbeitung und Pflanzenschutz. Im Schweinebereich befasst sich ein Vorhaben mit Nabelbrüchen, ein anderes mit der Mineralstoffversorgung von Sauen. Angeschafft wurden modernste Emissionsmessgeräte, um im Zuge der TA-Luft im Legehennen- und Schweinebereich ab diesem Jahr Minderungsmaßnahmen entwickeln zu können. Die Praxiszentren Feldhamsterschutz und Ökologischer Landbau arbeiten mit neuen Mitarbeitern im TLPVG.

„Unser wöchentlicher, kostenloser Newsletter, der unter anderem zu den Warndiensten verlinkt, zählt jetzt 850 Abonnenten. Wer ihn noch nicht hat, sollte sich anmelden, denn er kündigt nebenher auch Veröffentlichungen, Fachveranstaltungen oder die Feldtage an, die in Kürze starten“, wirbt Rischel.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Biostimulanzien sollen Pflanzen widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Trockenheit machen, die Nährstoffverfügbarkeit verbessern oder das Wachstum anregen. Auch, weil sie als Alternative zu konventionellen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln gehandelt werden, sind sogenannte Biostimulanzien in den letzten Jahren immer stärker ins Gespräch gekommen. Derzeit würden etwa 200 verschiedene Stoffe kommerziell angeboten, sagt Andreas Wilhelm, Agrarberater und Geschäftsführer des Arbeitskreises für Betriebsführung Meißen-Lommatzsch e. V. Was die Mittel jenseits werblicher Versprechen in der Realität bringen, sei indes weitgehend unklar.

Biostimulanzien im Test: Keine klaren Ergebnisse zur Wirksamkeit

Zumindest bis jetzt, denn der Arbeitskreis hat gemeinsam mit der Deutschen Saatveredelung AG und der Hanse-Agro Beratung und Entwicklung GmbH im Rahmen einer Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP-Agri) mit dem Titel „BIOSTim 2030“ versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Über drei Jahre untersuchte das Projekt die Wirksamkeit von Biostimulanzien im Pflanzenbau. Die Ergebnisse sind uneinheitlich. Einen klaren Beleg für die Wirksamkeit von Biostimulanzien liefern sie nicht. Zugleich können positive Effekte anhand der Untersuchungsresultate aber auch nicht ausgeschlossen werden.

Das Projekt BIOSTim 2030: Drei Jahre Forschung

Von 2022 bis 2024 hat das Vorhaben Exaktversuche mit einem ausgewählten Sortiment an Biostimulanzien vorgenommen, die von der A+W FieldScreen Klipphausen GmbH geplant und ausgeführt wurden. Dabei wurden zum einen solche Substanzen eingesetzt, die als Bodenhilfsstoffe gelten (in der Untersuchung „Modul Boden“) und auf die Verbesserung der Nährstoffaneignung der Kulturpflanzen und der Bodenstruktur abzielen, zum anderen Blattapplikationen („Modul Blatt“), die nach Anbieterangaben das Pflanzenwachstum fördern und die Stressresistenz erhöhen sollen.

So wurde die Wirksamkeit von Biostimulanzien in Sachsen geprüft

Die mehrjährigen Feldversuche fanden mit verschiedenen Kulturen auf drei sächsischen Standorttypen (Löss-, Vorgebirgs-, D-Standort) statt. Im Modul Boden prüfte man bei den Winterkulturen zudem mit gestaffelten Düngemengen, die 50 %, 80 % und 100 % des Bedarfs abdeckten, um im Hinblick auf Einschränkungen durch die Düngeverordnung mögliche Alternativen zu prüfen. Die Durchführung der Versuche sei nach den Anwendungsempfehlungen der Vertriebsfirmen erfolgt, da zum Zeitpunkt der Projektplanung keine allgemein anerkannte Richtlinie für Biostimulanzien-Versuche existierte, heißt es im nunmehr vorliegenden Abschlussbericht.

Ermitteln wollten die Beteiligten Antworten auf mehrere Problemstellungen. Verbessern die eingesetzten Mittel Ertrag und Qualität der Ernte? Steigern sie die Widerstandsfähigkeit gegenüber Stressfaktoren? Wie erfolgreich lässt sich die Anwendung der Mittel mit herkömmlichen Produktionsverfahren kombinieren? Diese und weiteren Fragen standen am Beginn der Versuche. „So komplex hat das bisher niemand untersucht“, ist sich Andreas Wilhelm sicher.

Ertrag und Qualität: Was Biostimulanzien in den Versuchen leisteten (und was nicht)

Allerdings erlauben die Ergebnisse keine abschließende Bewertung. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen uneinheitliche und meist nicht statistisch abgesicherte Effekte der Biostimulanzien auf Ertrag und Qualität in den verschiedenen Kulturen und an den unterschiedlichen Standorten. Zwar zeigten einige Biostimulanzien in einzelnen Jahren bei einigen Kulturen positive Ertragseffekte. Doch konnte dies nicht über die Jahre nachgewiesen werden. In ihrem Abschlussbericht schlussfolgern die Projektbeteiligten, „dass die Anwendungsempfehlungen und beworbenen Erfolgsaussichten für die meisten der geprüften Produkte gegenwärtig noch kritisch zu hinterfragen sind.“

Witterung ist ein Faktor

Offenbar, so schlussfolgern die Autoren des Abschlussberichtes weiter, stehe die Anwendung von Biostimulanzien intensiv mit den gegebenen Umweltbedingungen, vor allem den Witterungsbedingungen nach der Anwendung der Substanzen in Wechselwirkung. Hierzu bedarf es weiterer Untersuchungen.

„Mit BIOSTim 2023 wollten wir auch zeigen, dass wir uns den gesellschaftlichen Forderungen nicht verschließen und selbst nach Wegen suchen, den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren“, schildert Andreas Wilhelm die Beweggründe der Landwirte und ihrer Partner, das EIP-Agri-Projekt durchzuführen. „Agrochemie ist kein Selbstzweck“, so der Agraringenieur. „Landwirte haben ein Eigeninteresse daran, Kosten zu sparen.“

Dass dies in der Breite der Betriebe mit dem Einsatz von Biostimulanzien gelingt, ist indes den Untersuchungsergebnissen zufolge eher unwahrscheinlich, was nicht heißt, dass einzelne Betriebe mit entsprechenden Voraussetzungen, wie präziser Applikationstechnik und erfahrenem Personal nicht doch einen Mehrwert aus dem Einsatz von Biostimulanzien ziehen könnten.

Arbeitskreis für Betriebsführung

Dem Arbeitskreis für Betriebsführung Meißen-Lommatzsch e. V. gehören derzeit 36 Betriebe an. Neben Formaten zur Weiterbildung und zum Erfahrungsaustausch findet unter dem Dach des Arbeitskreises bereits seit 2008 ein Weizensortenversuch zu Fragestellungen wie

Ertrag, Qualität und Düngewirkungen statt.

Ausgeführt wird der Weizenversuch durch die Versuchseinrichtung A&W FieldScreen GmbH Klipphausen, die auch im EIP-Agri-Projekt zu Biostimulanzien die Versuchsdurchführung übernahm.

Weitere Infos zum Projekt und Abschlussbericht zum Download gibt es hier.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Mit einem guten Resultat haben Fleischrindzüchter aus Sachsen am 16. „Best of“-Färsenchampionat in Groß Kreutz (Brandenburg) teilgenommen. Dort hatten Zuchtbetriebe aus ganz Deutschland 80 ausgewählte Färsen aus acht Rassen aufgetrieben.

Top-Platzierungen beim Färsenchampionat

Aus Sachsen nahmen die Agrozucht Burkersdorf GmbH mit zwei Limousin-Färsen, der Zuchtbetrieb Steffen Mehnert aus Hohnstein mit zwei Fleckvieh-Simmental-Färsen und der Landwirtschaftsbetrieb Wetzel aus Thum-Herold mit einem Jungrind der Rasse Charolais teil.

Mit drei Ia- und zwei Ib-Prämierungen schnitten die drei Betriebe aus Sachsen bei der Bewertung ihrer Tiere beim „Best of“ erfolgreich ab. Und auch bei der Rinderauktion in Groß Kreutz zeigte sich, dass sich der Weg an die Havel gelohnt hatte. Insgesamt erzielten die hochwertigen Zuchttiere dem aktuellen Trend am Markt entsprechend sehr gute Preise.

Züchter aus Sachsen übertreffen Durchschnittspreis

Der Durchschnittpreis der Rinderauktion in Groß Kreutz, bei der jedes Tier einen neuen Besitzer fand, betrug 4.143 Euro. Die sächsischen Züchter konnten im Schnitt sogar mit 4.320 Euro und damit mit einem noch etwas besseren Preis je Tier nach Hause fahren. Sie verkauften ihre Tiere für Endgebote zwischen 3.800 und 4.800 Euro an Fleischrindzuchtbetriebe aus Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen.

Im Schnitt den besten Preis erzielte in Groß Kreutz die Rasse Uckermärker (4.500 Euro), den besten Einzelpreis eine Limousin-Färse (7.800 Euro).

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Das Thüringer Umweltministerium treibt erste Veränderungen im Management mit Wolfsrissen und im Wolfsmonitoring voran. Sowohl im Landtag als auch zur Regierungsmedienkonferenz erläuterte Fachminister Tilo Kummer kurzfristige Maßnahmen für das Wolfsmanagement in Thüringen.

Genetischer Fingerabdruck zur Identifizierung von Problemwölfen geplant

Dazu zählt, dass bei jeder Rissbegutachtung künftig der genetische „Fingerabdruck“ des Wolfes festgestellt wird. Damit wolle man nicht nur mehr Daten über die Aktivitäten von Wölfen für das Monitoring erfassen. Kummer zufolge sei dies auch geboten, um Problemwölfe identifizieren zu können, die gesicherte Herden attackieren.

Für eine Abschussgenehmigung unter den derzeit geltenden rechtlichen Regelungen sei dies eine Voraussetzung. Die Identifizierung der Wölfe will man ebenso regelmäßig öffentlich machen wie den Status des Herdenschutzes zum Zeitpunkt des Übergriffes. Damit soll bei Weidetierhaltern die Sensibilisierung für den Herdenschutz erhöht werden.

Neu beim Wolfsmanagement in Thüringen: Jäger als Rissgutachter

Mit dem Landesjagdverband plane man ein Projekt, um die Rissbegutachtung auszudehnen. Die Rissgutachter des Kompetenzzentrums Wolf/Biber/Luchs hätten auch aufgrund der Fülle von Meldungen zuletzt nicht immer rechtzeitig vor Ort sein können. Ausgebildete Rissgutachter aus der Jägerschaft sollen hier unterstützen.

Überdies diskutiere man Kummer zufolge mit dem Landwirtschaftsministerium, die Rissbegutachtung bzw. Schadenregulierung bei eindeutiger Spurenlage in Wolfsterritorien wie in Ohrdruf zu beschleunigen. Angedacht sei, mit Fotos einen Riss zu belegen. Darüber hinaus wolle man die Beratung zum Herdenschutz intensivieren.

Kummer kritisiert aktuelle Rechtslage bei Abschuss-Genehmigungen

Auf Grundlage eines Kabinettsbeschlusses hatte Thüringen am 11. April eine Initiative Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns im Bundesrat unterstützt. Mit dem Antrag drängen die beiden Länder darauf, dass sich der Bund bei der EU-Kommission für eine zügige Anpassung des geänderten Schutzstatus des Wolfes in der FFH-Richtlinie einsetzt und Vorbereitungen für Änderungen des nationalen Rechts trifft.

Dass es angepasste rechtliche Regelungen brauche, illustrierte der Umweltminister im Landtag. Die geltende Rechtslage veranlasse deutsche Gerichte immer wieder, Abschussgenehmigungen zu kassieren. Dies sei ein unhaltbarer Zustand.

Im Landtagsplenum berichtete Kummer weiter, dass Thüringen mit anderen Ländern beim Bundesamt für Naturschutz (BfN) einen Aufschub zur Festlegung des Erhaltungszustandes des Wolfes habe durchsetzen können. Demnach wollte das BfN diese Festlegung auf Datenbasis des Jahres 2022 treffen, ohne dabei die polnische Population miteinzubeziehen.

Keine separate Wolfspopulation in Thüringen

Tilo Kummer zufolge gebe es keine deutsche oder thüringische Population; diese seien der kontinentalen zuzurechnen. Den Erhaltungszustand will man nun mit aktuellen Daten dokumentieren, nicht zuletzt, weil der nur alle sechs Jahre ermittelt werde. Der Minister appellierte an die Thüringer Weidetierhalter und die Landbevölkerung, Risse an das Kompetenzzentrum zu melden. Auch fotografisch festgehaltene Sichtungen von Wölfen sollten an das Kompetenzzentrum übermittelt werden. Jäger ermunterte er, Wildrisse zu melden. Grund für diese Offensive sind die immer wieder geäußerten Zweifel an der Verbreitung und Größe der „amtlichen“ Wolfspopulation im Freistaat. Ohne vermeintlich durchziehende Einzeltiere geht man momentan von vier Wolfsterritorien, darunter zwei Rudeln, mit in insgesamt gut zwei Dutzend Tieren aus.

Landtag beschließt Antrag für aktives Wolfsmanagement

Mit den Stimmen der AfD-Fraktion hatte der Landtag Anfang April einen Antrag der Brombeer-Koalitionsfraktionen angenommen, der im Grunde der genannten Bundesratsinitiative für ein aktives Wolfsmanagement in Thüringen folgt.

Zusätzlich soll die Landesregierung zügig landesrechtliche Voraussetzungen für den Umgang mit Problemwölfen schaffen. Einen Änderungsantrag der AfD lehnten die Regierungsfraktionen und die Linken-Fraktion ab. Die AfD-Abgeordneten stimmte dem Brombeer-Antrag dennoch zu. Ein Alternativantrag der Linken fand keine Mehrheit. Kritisiert wurde, dass dieser die Weidetierhalter und ihre Probleme hinter den Wolfsschutz stellen würde.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Lange hat Deutschland darauf gewartet – jetzt ist es soweit: Deutschland gilt wieder als vollständig frei von Maul- und Klauenseuche (MKS). Am Dienstag, 15.4., teilte das Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) mit, dass die Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) nun auch für den bislang ausgenommenen Bereich rund um den Ausbruchsort in Brandenburg (sogenannte. „Containment zone“) alle Beschränkungen aufgehoben hat. Damit gilt für das gesamte Bundesgebiet wieder der Status „Maul- und Klauenseuche (MKS)-frei ohne Impfung“.

Dazu erklärt der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir (Grüne): „Nur drei Monate nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Deutschland haben wir von der WOAH die Bestätigung erhalten: Deutschland ist nun wieder offiziell MKS-frei, ganz Deutschland!“ Das sei das Ergebnis unseres weitsichtigen, konsequenten und transparenten Krisenmanagements sowie des schnellen Handels und der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten. So gehe modernes Krisenmanagement. „Diesen Erfolg verdanken wir einer starken Teamleistung. Mein Dank gilt allen, die mitgeholfen haben, eine Ausbreitung zu verhindern: den Behörden in Brandenburg und Berlin, dem Friedrich-Loeffler-Institut“, erklärte Özdemir.

Erleichterung beim Landesbauernverband (LBV)

Auch die Verantwortlichen vom Landesbauernverband (LBV) Brandenburg zeigten sich erleichtert. „Im Namen unserer tierhaltenden Betriebe begrüßen wir es sehr, dass nun auch die letzte verbliebene MKS-Beobachtungszone rund um den Ausbruchsort gefallen ist“, erklärte Lars Schmidt, Vorsitzender des LBV-Milchbeirats. Nach den zügigen und zwischen den zuständigen Behörden gut koordinierten Bekämpfungs- und Präventionsmaßnahmen sei mit Nachdruck auch daran gearbeitet worden, dass der normale Betrieb der tierischen Erzeugung in Brandenburg wieder laufen kann. „Jetzt wünschen wir uns dasselbe Tempo auch hinsichtlich der noch ausstehenden Unterstützungsrichtlinie für die unverschuldet wirtschaftlich stark betroffenen Betriebe in den ehemaligen MKS-Restriktionszonen und in ganz Brandenburg. Land, Bund und EU müssen diese endlich an den Start bringen“, betone Lars Schmidt laut einer Mitteilung des LBV

Wirtschaftliche Schäden

Der Ausbruch der MKS Anfang Januar in einem Wasserbüffelbestand in Hönow hatte in Brandenburg zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden geführt. Das Landwirtschaftsministerium schätzt den bisher entstandenen Schaden auf rund 8 Millionen Euro. Deutschlandweit dürften die Schäden aufgrund von Handelsbeschränkungen und Exportstopps noch deutlich höher ausfallen.

Hintergrund

Die MKS war Anfang Januar 2025 in einem Wasserbüffelbestand in Hönow nachgewiesen worden. Infolgedessen wurden Restriktionen für insgesamt 120 angrenzende Höfe, vor allem mit Schweine- und Milchviehhaltung, verhängt.

Özdemir: „Kein Hof soll wegen der Maul- und Klauenseuche aufgeben müssen“

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) betonte die Bedeutung dieser Entwicklung: „Das konsequente Vorgehen gegen die Maul- und Klauenseuche zahlt sich aus. Nach wie vor beschränkt sich der Ausbruch auf einen Betrieb. Das zeigt, dass die getroffenen Maßnahmen richtig sind und wirken. Wir haben als Land für unser konsequentes und transparentes Vorgehen international von vielen Seiten Anerkennung erhalten und Vertrauen aufgebaut.“

Özdemir zeigte sich zuversichtlich, dass sich dies auch in den Verhandlungen mit den europäischen Partnern auszahlen werde. Zugleich dankte er allen Beteiligten und versprach: „Kein Hof soll wegen der Maul- und Klauenseuche aufgeben müssen – daran arbeiten wir mit Hochdruck“.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Ein in sich zusammengesunkener Bauer, das Schwert im Rücken sowie aufgetürmte Gefäße, Erntegaben und Werkzeuge des Bauernstandesdirekt. Direkt dahinter die Kirche am Kornmarkt in Mühlhausen: Sieben Meter hoch ist die Säule, deren Enthüllung die Bürger vor der Eröffnung der Thüringer Landesausstellung „freiheyt 1525 – 500 Jahre Bauernkrieg“ jetzt feierten.

Freiheit, die die Bauern erkämpfen wollten

Vorbild ist eine Zeichnung des Renaissance-Künstlers Albrecht Dürers aus dem Jahr 1525. Die Kosten von 250.000 Euro konnten zur Hälfte aus Spenden erbracht werden; die Stadt gab 100.000 Euro dazu. Bürgermeister Johannes Bruns sagte, die Dürer-Säule sei vor allem ein zeitloses Denkmal für die Freiheit – „die Freiheit, die die Bauern 1525 erkämpfen wollten und unsere Freiheit als Grundlage unseres Gemeinwesens, die wir stets und ständig verteidigen müssen“. Zu Dürers Lebzeiten wäre die Errichtung eines solchen Denkmals völlig undenkbar gewesen. Mühlhausen wird u. a. am 28. Mai mit einem historischen Bauernzug durch die Stadt an den Bauernkrieg erinnern.

Ausstellung in Mühlhausen: Das Runenschwert Müntzers

In Mühlhausen, wo Thomas Müntzer vor den Toren Stadt am 27. Mai 1525 öffentlich enthauptet wurde, startet am 26. April die Thüringer Landesausstellung „freiheyt 1525 – 500 Jahre Bauernkrieg“. Die Mühlhäuser Museen präsentieren über 400 Objekte von 80 nationalen und internationalen Leihgebern. Highlights der Ausstellung werden unter anderem das Runenschwert von Thomas Müntzer, die eiserne Hand des Götz von Berlichingen sowie Skulpturen des Tilman Riemenschneider sein. Der Ausstellungsteil im Museum St. Marien widmet sich der ländlichen Gesellschaft zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Im Bauernkriegsmuseum Kornmarktkirche stehen die Geschehnisse und Umstände des Bauernkrieges der Jahre 1524 und 1525 im Fokus.

Bauernkrieg: Schlacht bei Bad Frankenhausen

Im Panorama Museum in Bad Frankenhausen werden ab dem 10. Mai unter dem Titel „Der Welt Lauf“ dem sogenannten Bauernkriegspanorama die historischen Vorbilder, die der Malerer Werner Tübke als Motivreservoir nutzte, zur Seite gestellt. Am 6. und 7. September wird die „Schlacht am Berg“ bei Bad Frankenhausen mit hunderten Darstellern in historischen Kostümen samt Requisiten nachgestellt.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Von Natur aus gäbe es nördlich von Berlin nur vereinzelt Kiefern. Stiel- und Traubeneichen würden die Wälder dominieren. Doch diese gingen bereits im ausgehenden Mittelalter fast alle durch Übernutzung und Waldweide verloren. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts war die Holznot schließlich so groß, dass man versuchte, mit schnell wachsenden Baumarten den Holzhunger zu stillen. Daher wachsen in Brandenburger Wäldern heute überwiegend Kiefern, oft flächendeckend, insgesamt gut 735.000 ha.

Da reine Nadelholzbestände anfällig für Insektenfraß, Windbruch und Waldbrände sind, will Philipp Kunze den Wald in seinem Revier Albertshof umbauen. Das liegt nördlich von Bernau und gehört zum Forstamt Pankow der Berliner Forsten. (Gut ein Drittel der Berliner Wälder liegt in Brandenburg.) Unterstützt wird er dabei von Stephan Dietrich, Desirée Warns und Thomas Rygus sowie zwei Norwegischen Fjordpferden.

Aktive Naturverjüngung mit Eichensaat: Eine nachhaltige Strategie

„Der Waldumbau von einer Nadelholzmonokultur hin zu einem stabilen Laubmischwald ist unsere große Hauptaufgabe bei den Berliner Forsten und allgemein in Deutschland. Auf der großen Fläche läuft das bei uns über Naturverjüngung“, erklärt Revierförster Kunze, „die wir hier mit der Eichensaat beschleunigen.“ Man kann das auch als aktive Naturverjüngung bezeichnen. Die ist aber nur per Hand oder, wir hier, mit Pferden möglich. Maschinen dürfen nicht auf die Waldflächen fahren, um Bodenverdichtung zu vermeiden. Und deshalb sind Ansgar und Hakon im Einsatz.

Die beiden Fjordpferde gehören zum Fjordpferdehof Insel, den Stephan Dietrich seit 1993 betreibt. Im Winter ist er als Forstdienstleister aktiv, im Sommer macht er Kutsch- und Kremserfahrten. Sein Landwirtschaftsbetrieb liegt auf einer 35 ha großen Insel am Finowkanal bei Marienwerder und fungiert als Wanderreitstation und Pferdepension, aktuell mit zehn Pensionstieren. In der eigenen Herde hat der Zugpferdespezialisten Vertreter verschiedener Rassen – angefangen vom Shetlandpony über Rheinische Deutsche und Schwarzwälder Kaltblüter bis hin zu Fjordpferden.

Pferde statt Maschinen: Zwei Hektar pro Tag mit zwei Pferdestärken

„Wir haben hier den Auftrag, auf zehn Hektar Saatgut der Traubeneiche auszusäen. Dafür nutzen wir eine umgebaute polnische Kartoffellegemaschine“, erläutert Stephan Dietrich sein heutiges Tagwerk. „Wir schaffen mit unseren zwei PS circa zwei Hektar am Tag, wobei Ansgar und Hakon dann vier bis fünf Stunden im Einsatz sind.“

Die Fläche im Revier Albersthof ist für die beiden kräftigen Ponys – Fjordpferde zählen zu den Kleinpferderassen – gut zu bearbeiten. Sie ist großräumig, relativ eben, und es gibt noch keine Naturverjüngung bzw. störenden Unterbewuchs zwischen den Kiefern.

Waldumbau in Brandenburg: Warum die Traubeneiche?

Die Ablagetiefe der Eicheln beträgt rund 2 cm, wobei es wichtig ist, dass das Saatgut im Mineralboden und nicht in der Nadelstreu abgelegt wird. Pro Hektar Kiefernwald benötigen sie hier ungefähr 100 kg Eicheln. Diese werden in 33-kg-Säcken angeliefert. Revierförster Kunze meint dazu: „Beim Waldumbau ist die Eiche hier in Brandenburg die wichtigste Baumart für uns, und gerade die Traubeneiche toleriert auch Standorte, die mit Nährstoffen schlecht versorgt sind. Wir setzen dabei ausschließlich auf regionales Saatgut aus zertifizierten Erntebeständen.“ Das wird dafür extra zur Forstsaatgutberatungstelle Oerrel (fsb) in Niedersachsen gefahren, denn das Einlagern ist anspruchsvoll. Die Eicheln werden dort thermisch vorbehandelt und in speziell belüfteten Kühlhäusern über den Winter gebracht. „Wichtig ist, dass die langen Pfahlwurzeln an den Eicheln nicht gekappt sind“, so der Förster. „Wir säen sie immer im Frühjahr aus, weil es im Herbst und Winter zu viele Fressfeinde gibt. Vor allem Wildschweine können in kürzester Zeit großen Schaden anrichten.“

Nach der Aussaat wird deshalb das Waldstück mit einem Elektrozaun gesichert. Der sperrt das Schwarzwild bis zum Juni aus. Dann haben die Eicheln vollständig gekeimt und schmecken nicht mehr.

Kartoffellegemaschine im Forsteinsatz

Für die Aussaat der Eicheln sind keine Vorarbeiten nötig. Die Kartoffel- bzw. Eichellegemaschine schlitzt mit ihrer Kräuterscheibe zuerst den Waldboden auf, und dann zieht das Pflugschar die Furche. (Wobei Furche nicht der richtige Begriff ist: Waldbauern und Forstleute sprechen hier von Bodenverwundung.) Anschließend fallen die Eicheln einzeln durch ein Rohr, nachfolgend drückt eine kleine Walze die Erde über ihnen wieder an und sorgt für den nötigen Bodenschluss.

Pflugschar leichter, die Furche zu ziehen. © Sabine Rübensaat

Waldumbau in Brandenburg: Keine Vorarbeiten, aber Konzentration

Bezahlt wird die waldbauliche Dienstleistung pro Hektar oder pro Kilogramm ausgebrachtem Saatgut. Aber sie ist kein leichter Job. Neben Kraft und Ausdauer verlangt sie von Mensch und Tier auch jede Menge Konzentration. Wenn Pferdeprofi Dietrich die Leine in die Hand nimmt, übernimmt er auch die Verantwortung für die beiden gut 600 kg schweren Zugtiere. Er muss immer schauen, wohin die Pferde laufen, und dafür sorgen, dass sie zwischen den Bäumen und möglichen Hindernissen einen sicheren Weg finden. Sie dürfen nicht in Fuchsbaue oder ähnliches treten und müssen ihm vertrauen können. Dann gilt es aufzupassen, dass die Legemaschine in der Spur bleibt, und schlussendlich muss er auch auf seine beiden Füße achten, damit er Ansgar und Hakon immer gut folgen kann.

Den Pferden gut folgen muss auch Desirée Warns. Seine Lebensgefährtin, ebenfalls eine sehr erfahrene Gespannführerin, geht neben der Maschine und achtet darauf, dass die Eicheln wie gewünscht im Waldboden abgelegt werden und sich keine Äste oder Wurzeln am Pflugschar verfangen. Des Weiteren sorgt sie dafür, dass das Saatgut anschließend gut abgedeckt wird und packt auch mal beherzt zu, wenn die Legemaschine umzukippen droht.

Der Dritte im Bunde ist Thomas Rygus. Von Beruf eigentlich Bankkaufmann, absolviert er zurzeit ein Praktikum auf dem Inselhof. Bei der Eichensaat befüllt er heute die Legemaschine, tritt – wenn nötig – die Bodenverwundung zu und hilft dabei, Ansgar und Hakon mit Wasser und Futter zu versorgen sowie den Transport von Tier und Technik zu bewerkstelligen.

© Sabine Rübensaat

Geballte Fachkompetenz für Arbeitspferde

Praktikant Rygus kennt sich nämlich auch mit Arbeitspferden aus. Genau wie Stephan Dietrich gehört er zum Vorstand der Interessengemeinschaft Zugpferde e. V. (IGZ), der Dachorganisation der ihr angeschlossenen Landesverbände: Er ist ihr Schriftführer, Stephan Dietrich sogar der Vereinsvorsitzende. Desirée Warns wiederum steht dem IGZ-Landesverband Berlin-Brandenburg vor.

Diese geballte Fachkompetenz und die zwei gut ausgebildeten Ponys lassen die Eichensaat zügig vorankommen. „Wir legen hier bewusst sehr viele Eicheln in den Reihen ab. Denn wir müssen immer damit rechnen, dass nicht alle zum Keimen kommen und dass später die jungen Eichen auch durch das Schalenwild verbissen oder verfegt werden können“, erklärt Revierförster Kunze weiter. „Eine ganz wichtige waldbauliche Voraussetzung ist deshalb die Jagd.“

© Sabine Rübensaat

Anschließend zeigt er auf einer benachbarten Fläche Eichensprösslinge aus den Vorjahren, deren Leittriebe das Rehwild eingekürzt hat: „Nur wenn auch die Jäger mithelfen, kann aus der aktiven Naturverjüngung ein widerstandsfähiger neuer und artenreicher Wald entstehen, der den Herausforderungen des Klimawandels gewachsen ist.“

dürfen sich noch stärken, bevor auch sie auf ihren Anhänger kommen.

© Sabine Rübensaat

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern ruft die neue Bundesregierung zu einem Kurswechsel in der Agrarpolitik auf. Es sei höchste Zeit zum Handeln, so Bauernpräsident Karsten Trunk beim Bauerntag am 2. April 2025 in Linstow (Landkreis Rostock) mit Blick auf die Regierungsbildung zwischen Union und SPD.

Warnung vor dem Aus für Veredelungswirtschaft

Viele altbekannte Probleme seien seit Jahren ungelöst, erklärte Trunk und verwies auf Themen wie die überbordende Bürokratie, steigende Energiekosten, Düngemittelpreise sowie die Schließung von Schlachthöfen. Dem Rückgang der Nutztierhaltung müsse dringend entgegengewirkt werden. „Wenn da jetzt nicht die Weichen gestellt werden und es klare Rahmenbedingungen gibt, dann fällt die Entscheidung gegen die Veredlungswirtschaft“, ist sich der Bauernpräsident sicher. Sinken die Bestände an Schweinen und Rindern, müssten Schlachthöfe und Molkereien schließen, warnte er.

Agrardieselrückvergütung unzureichend

Auch die Zusage der Agrardieselrückvergütung sei nicht ausreichend, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Landwirtschaft zu sichern.

Kritik an Mindestlohnplänen

„Um das klarzustellen, es handelt sich nicht um eine Subvention, sondern um eine Steuerrückerstattung“, so Trunk. Kritik äußerte er auch an den Mindestlohn-Plänen. „Wir sind nicht grundsätzlich gegen einen Mindestlohn, wir sind gegen einen politisch verordneten Mindestlohn“, betonte er. Erntehelfer aus dem Ausland verlangten keinen Mindestlohn, zudem seien diese Kosten nicht tragbar. „Wenn nicht gegengesteuert wird, wird es im ländlichen Raum bergab gehen. Gerade im Hinblick auf die Sonderkulturen“, mahnte er. Union und SPD hatten sich in ihrem Sondierungspapier auf einen möglichen Mindestlohn von 15 Euro ab 2026 geeinigt.

Agrardiesel und steuerfreie alternative Kraftstoffe

Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) versicherte den Delegierten in Linstow, dass es Ziel der Koalitionsverhandlungen in Berlin sei, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und die Attraktivität der ländlichen Räume als Wohn- und Arbeitsort zu verbessern. „Wir brauchen eine solide ausgestattete Agrarpolitik“, so der Minister au Mecklenburg-Vorpommern.

Neben der Wiedereinführung der Agrardieselrückvergütung stellte Backhaus den Landwirten die Befreiung alternativer Kraftstoffe von der Energiesteuer in Aussicht. „Uns allen ist klar, dass klimaschädliche Subventionen durch bessere Alternativen abgelöst werden müssen, aber eben nicht über Nacht und nicht auf Kosten einer Branche, die unser Überleben sichert“, betonte Backhaus.

Bürokratieabbau geplant: Stoffstrombilanz soll gestrichen werden

Auch die viel diskutierte Verordnung zur Stoffstrombilanz im Düngegesetz solle ersatzlos gestrichen werden, um Bürokratie abzubauen, sagte er. Sie biete keinen Mehrwert für den Gewässerschutz, aber hohe Nachweispflichten für die Betriebe.

Zudem solle der Agrarantrag vereinheitlicht werden, um Doppelmeldungen zu vermeiden. Die 194 Vorschläge der Länder zum Bürokratieabbau, die bereits der Ampel-Koalition vorlagen, sollen neu bewertet werden.

Bestandsschutz für neue und umgebaute Ställe

Der Koalitionsvertrag sende Minister Backhaus zufolge auch ein klares Signal an die Nutztierhaltung als wichtiges Standbein der deutschen Landwirtschaft. Bis 2028 sollen jährlich rund 1,5 Mrd. Euro für den Umbau tierwohlgerechter Ställe bereitgestellt werden. Der Bestandsschutz für neue und umgebaute Ställe werde auf 20 Jahre erhöht.

Schnellere Zulassung von Pflanzenschutzmitteln gefordert

Die Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel sollen beschleunigt werden. „Wir müssen den Umfang und das Risiko beim Pflanzenschutzmitteleinsatz reduzieren, indem wir die Präzisionslandwirtschaft und den integrierten Pflanzenschutz stärker fördern“, so Backhaus. Deutschland dürfe hier keinen Sonderweg gehen, sondern brauche eine EU-weite Strategie für befristete Zulassungen, wenn keine Alternativen vorhanden sind.

In den vergangenen 30 Jahren habe sich die Verfügbarkeit zugelassener Wirkstoffe von 700 auf 200 reduziert. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht an der Realität auf dem Feld vorbei agieren. Wissenschaftliche Bewertungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit sollten Grundlage für politische Entscheidungen sein – nicht populistische Verbotsforderungen“, betonte der Minister.

Änderung des Dauergrünlanderhaltungsgesetzes

Abschließend informierte Backhaus über die Änderung des Dauergrünlanderhaltungsgesetzes. Künftig könne Dauergrünland, das ab dem 1. Januar 2021 entstanden ist, wieder in Ackerland umgewandelt werden, mit wenigen Ausnahmen. Dies betrifft landesweit etwa 4.000 ha. Die Pflugregelung entfalle, was ökonomisch und ökologisch sinnvoll sei und zur Verbesserung der Biodiversität beitrage, so der Minister. Diese Maßnahmen sollen bereits in den ersten 100 Tagen nach Bildung der neuen Bundesregierung umgesetzt werden, kündigte Backhaus an.

Beim Thema Bürokratieabbau erwarten die Landwirte ein Umdenken der zukünftigen Koalitionäre in Berlin. Der Ball liege jetzt in Berlin, so Trunk. Von dort seien erste Signale gekommen, etwa zu einem vereinfachten Antragsverfahren. Sogar von einem einheitlichen Agrarantrag für alle Landwirte in Deutschland sei die Rede. „Hier können schon kleine Schritte Entlastung für uns Landwirte bringen“, sagte Trunk.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!