Eine beunruhigende Serie von Reifenschäden an landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Baumaschinen hält den Landkreis Ostprignitz-Ruppin (Brandenburg) in Atem. Wie die Polizeidirektion Nord auf Anfrage der Bauernzeitung bestätigte, sind seit September 2024 insgesamt 14 Fälle bekannt geworden, wobei sich die Vorfälle seit Anfang März 2025 deutlich häufen. Acht der gemeldeten Fälle betreffen land- und forstwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge, darunter Traktoren, Anhänger und Geräte zur Baumpflege.

Täter zielt auf große Reifen

Auffällig ist, dass der oder die Täter es vor allem auf Fahrzeuge mit größerer Bereifung abgesehen haben. „Als Tatmittel kommen bohrende und schneidende Werkzeuge in Betracht“, gibt Joachim Lemmel von der Pressestelle der Polizeidirektion Nord einen Einblick in das Tatgeschehen.

Tatorte entlang B167 und L19

Die Tatorte konzentrieren sich entlang der Bundesstraße 167 und der Landesstraße 19 in den Bereichen Lindow, Herzberg, Grieben, Linde, Wulkow, Rheinsberg und Neulöwenberg. „Offenbar ist der Täter mobil, ein örtlicher Bezug ist anzunehmen“, so Polizeisprecher Lemmel. Ob ein Zusammenhang mit den gemeldeten Fällen entlang der Bahnstrecke Neuruppin-Löwenberg besteht, wird derzeit ebenso geprüft wie mögliche Verbindungen zwischen den betroffenen Firmen und Privatpersonen.

Video: Reifen mutwillig zerstört: Baustelle und Landwirte betroffen

Reifenschäden: Bauunternehmen mit sechsstelliger Summe betroffen

Von der Sabotage-Serie sind demnach auch Fahrzeuge betroffen, die für die Modernisierung der Bahnstrecke Neuruppin-Löwenberg im Einsatz sind. Wie Gleisbauunternehmer Klaus-Dieter Fricke gegenüber dem rbb berichtete, wurden seit Februar 2025 acht seiner Fahrzeuge beschädigt. Die Reparatur der Reifen sei nicht nur teuer, sondern führe auch zu erheblichen Arbeitsausfällen, da Material und Personal umdisponiert werden müssten, um die Verspätungen aufzuholen. Den entstandenen Schaden beziffert Fricke bereits auf einen sechsstelligen Betrag. Um weiteren Sabotageakten an seinen Fahrzeugen vorzubeugen, hat er inzwischen seine Baustellen und Materiallager entlang der Strecke mit Kameras ausgestattet – auf eigene Kosten.

Ostprignitz-Ruppin: Empfehlungen zur Prävention und Präsenz der Polizei

Die Polizei empfiehlt die Kameraüberwachung von Fahrzeugen auch den landwirtschaftlichen Betrieben in der Umgebung, um sich vor solchen Sabotageakten zu schützen. Betroffene Betriebe und Landwirte sollten ihre Fahrzeuge nach Möglichkeit unterstellen oder abschließen. In der Nacht sollten die Fahrzeuge von einer vorbeiführenden Straße aus nicht sichtbar sein. Wo dies nicht möglich ist, können technische Mittel zur Abschreckung und Aufzeichnung hilfreich sein.

„Die Polizeibeamten in der betroffenen Region sind sensibilisiert und führen anlassbezogene Kontrollen durch. Präventive Maßnahmen wie verstärkte Streifen sind geplant und werden bereits umgesetzt“, so Joachim Lemmel von der Pressestelle der Polizeidirektion Nord.

Ermittlungen laufen – Polizei bittet um Hinweise

Zu konkreten Ermittlungsansätzen wollte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht äußern. Um die Ermittlungen im Fall der zerstochenen Traktorreifen weiter voranzutreiben, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Beobachtungen von Personen, die sich verdächtig verhalten, sollten umgehend der Polizei gemeldet werden.

Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin unter der Telefonnummer 03391 – 354-0, an die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301 – 851-0 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden. Zeugen können Hinweise auch über das Bürgerportal der Polizei Brandenburg melden.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Auf die größten Baustellen bei der Saatgutvermehrung machte Axel Mohr, Vorsitzender des Märkischen Saatgutverbandes Brandenburg (MSV), gleich in seiner Begrüßung aufmerksam: Diskrepanz zwischen Produktionskosten und Erzeugerpreisen, überflüssige Bürokratie, Notwendigkeit des Einsatzes neuer Züchtungsmethoden, die neu geforderte Erntebescheinigung für die Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (STV), notwendige Nachbesserungen bei der Leguminosenförderung.

Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) ging in ihrem Grußwort gleich auf einiges davon ein. „Die Saatgutproduktion, die wir hier im Land haben, verbessert nicht nur die Anpassungsfähigkeit unserer Landwirtschaft, sondern fördert auch die Biodiversität und die Unabhängigkeit von Importen im Saatgutbereich“, machte Mittelstädt deutlich. Kontinuierliche Züchtungsarbeit sei dafür unerlässlich, sie sorge für Ertragsleistungssteigerung, Stresstoleranz und Qualitätssicherung.

Pflanzenschutzmittel-Einschränkungen: Genomische Techniken (NGT)

Brandenburg setze sich sowohl auf EU- als auch auf Bundesebene für einen faktenbasierten Dialog zu den neuen genomischen Techniken (NGT) ein, der Chancen und Risiken beiderseitig berücksichtigt, so Mittelstädt. „Ich habe auf EU-Ebene sehr stark darauf hingewirkt, dass NGT aus der GVO-Verordnung herausgenommen werden, zumindest Teile davon, und für die Züchtung zur Verfügung stehen“, versicherte Mittelstädt der Versammlung. Die Herausforderung werde sein, die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Züchtungstechniken zu schaffen.

Wirkstoffe: Mittelstädt fordert praktikable Lösungen

Mittelstädt ging zudem auf die weitere Einschränkung von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen ein. Aus praktischer Sicht halte sie es nicht für zielführend, Wirkstoffe zu verbieten und in der Konsequenz andere einsetzen zu müssen, die weniger effektiv seien und darum öfter oder kombiniert eingesetzt werden müssen. Auch das habe sie in Brüssel angesprochen. Deutschland habe noch immer eine Signalwirkung, enthalte sich diesbezüglich aber zu oft der Stimme. Sie glaube, dies werde sich mit der nächsten Regierung auf Bundesebene deutlich verändern, so Mittelstädt.

Saatguttag: „Ausgezeichnete Saatgutbetriebe 2025“

Gemeinsam mit dem Landesamt (LELF), dem MSV und dem Landesbauernverband (LBV) überreichte die Ministerin drei Betrieben die Plakette „Ausgezeichneter Saatgutbetrieb des Landes Brandenburg 2025“: der Agrargenossenschaft GeRoMe aus Dahme, Mark, dem Landwirtschaftsbetrieb Hans-Joachim Schulz aus Oderaue und der Agrar-Erzeuger-Genossenschaft Kunow. Die Auszeichnung wurde in diesem Jahr zum 25. Mal verliehen. Zu den Preisträgern:

Beispielhaft: Der kooperative Ansatz der Agrargenossenschaft GeRoMe

Die Agrargenossenschaft GeRoMe e.G. bewirtschaftet ca. 2.550 ha und kann auf eine langjährige Erfahrung in der Vermehrung verschiedener Kulturen wie Getreide, Gräser, Erbsen und Saatkartoffeln verweisen. Ihr kooperativer Ansatz über den gesamten Produktionsprozess, von Aussaat über Düngung, Pflanzenschutz, Pflegemaßnahmen, Ernte, Lagerung bis hin zur Anlieferung zur VO-Firma, sei beispielhaft, erklärte die Ministerin, die Stefanie Pötsch vom Vorstand die Plakette überreichte.

Ehrung für Hans-Joachim Schulz: 35 Jahre Engagement für die Saatgutvermehrung in Brandenburg

Seit 35 Jahren engagiert sich der Landwirtschaftsbetrieb Hans-Joachim Schulz für die Saatgutvermehrung in Brandenburg. Bereits zum dritten Mal wurde der Landwirt aus dem Oderbruch mit dem Titel als „Ausgezeichneter Saatbaubetrieb des Landes Brandenburg“ ausgezeichnet. Zu seinen Vermehrungskulturen gehören neben Getreide, Erbsen, Rüben und Öllein seit einigen Jahren auch verstärkt Gräser und Klee. Vor allem die Feldrandhygiene sei vorbildlich, lobte die Ministerin unter dem Beifall der Versammlung.

20 Jahre Saatgutproduktion: Agrar-Erzeuger-Genossenschaft Kunow e.G.

Marcel Giese und Hiltburg Jastram sind in der Agrar-Erzeuger-Genossenschaft Kunow e.G. für die Saatgutvermehrung zuständig. Seit 20 Jahren produziere die Genossenschaft Saatgut und erzielte dabei anerkennungsfähige Bestände bei Getreide- und Gräsersorten sowie Leguminosen, dankte Mittelstädt für das Engagement.

Ein Leben für den Saatbau in Brandenburg: Norbert Näther verabschiedet

Dank wurde auch Norbert Näther zuteil, der nach einem Berufsleben für den Saatbau in Brandenburg – angefangen beim VEB Saat- und Pflanzgut der DDR bis zur Leitung der Anerkennungsstelle seit 2000 – in den Ruhestand geht.

Ergebnisse der Saatgutproduktion 2024

Neuer Fachreferent für Saatgutanerkennung im Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) ist Matthias Täger. Er stellte die wichtigsten Ergebnisse der Saatgutproduktion 2024 vor:

- Vermehrungsfläche: 10.044 ha (-3,6 % zum Vorjahr), davon ökologisch: 14,6 % (1.462,5 ha)

- Zuwächse bei Getreide um 9,5 % auf 5.643 ha und Kartoffeln um 20,8 % auf 592 ha (2023: 490 ha)

- Verluste bei Öl- und Faserpflanzen (-34,9 %) auf 526 ha und Gräsern (-24,4 %) auf 1.635 ha

- 724 Vermehrungsvorhaben (2023: 731), angemeldet von 34 Unternehmen (2023: 36)

- 21 Feldbesichtiger (davon fünf amtliche).

Täger dankte Familie Krause, die mit über 80 Lebensjahren nun als Feldbesichtiger ausgestiegen sind. Norbert Näther wird diese Lücke schließen. Neben Sortenempfehlungen und Infos zur Impfung von Leguminosensaatgut machte insbesondere ein Vortrag zur Perspektive der Phytomedizin deutlich, vor welch großen Herausforderungen die Branche steht.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Oder: Wolfsmanagement in Sachsen: So schwindet das Vertrauen

Gerichtsfest müsse alles sein – mit diesem Satz begründet die Fachstelle Wolf in Sachsen, warum die Gutachter nach Nutztierrissen mit dem Zollstock um die Weide laufen, um an Dutzenden Stellen die korrekte Höhe der Elektrozäune nachzumessen. Was für den Weidetierhalter so aussieht, als wolle man ihm auf Biegen und Brechen einen Fehler nachweisen, diene nur dazu, Rechtssicherheit zu gewährleisten. Rechtssicherheit für die Zahlung von Schadensausgleich – oder aber für eine Entnahme. Wobei Letztere bislang nur eine hypothetische Annahme blieb.

Abschussgenehmigung für Problemwölfe: Gericht stoppt Entnahme in Bautzen

Denn geht es vor Gericht, reichen die penibel ausgefüllten Rissgutachter-Protokolle dann offenbar doch nicht aus. Das zeigt der jüngste Fall aus dem ostsächsischen Landkreis Bautzen. Ein Rudel hat dort erlernt, selbst 120 Zentimeter hohe Elektrozäune zu überspringen, und bringt die Schäfer der Region zur Verzweiflung.

Nach etlichen Rissen strengte das Landratsamt im Einvernehmen mit der Fachstelle Wolf eine Entnahme an. Genau so, wie es die Wolfsmanagement-Verordnung in Sachsen vorsieht. Prompt legte eine Umweltschutzorganisation aus dem fernen Wolfsburg Widerspruch gegen die Abschussgenehmigung ein – und bekam vom Verwaltungsgericht Dresden Recht.

Formfehler und fehlende Ortsangabe: Stolpersteine für die Wolfsentnahme?

Der Beschluss des Gerichtes ist noch kein Urteil. Doch die Entscheidung zugunsten des Antragstellers, des Vereins „Freundeskreis freilebender Wölfe“, deutet an, dass das Gericht die Entnahmeanordnung des Landkreises für rechtswidrig hält. Liest man die Begründung, kommt man ins Grübeln. Nicht nur, dass der Bescheid des Landkreises nach Ansicht der Richter formelle Mängel aufwies und keine genaue örtliche Zuordnung zuließ – ein Fehler, der möglicherweise vermeidbar gewesen wäre.

Noch nachdenklicher macht, dass die Wolfsmanagement-Verordnung in Sachsen mit ihren Vorgaben, welche Schutzmaßnahmen einem Schäfer zugemutet werden können, offenbar doch nicht die Rechtssicherheit bietet, wie sie von den Behörden bisher kommuniziert wurde.

Müssen Schäfer jetzt nächtliche Pferche bauen?

Laut den Richtern am Verwaltungsgericht Dresden hätten vor einer Abschussgenehmigung noch andere Herdenschutzmaßnahmen geprüft werden müssen – bis hin zum Nachtpferch oder zur Behirtung der Herde. Also auch von Maßnahmen, die so von der Wolfsmanagement-Verordnung in Sachsen gar nicht vorgesehen sind. Mir stellt sich die Frage: Wie verlässlich ist die Wolfsmanagement-Verordnung als Grundlage für die Genehmigung eines Wolfsabschusses nach so einem Gerichtsbeschluss eigentlich?

Müßig ist, Wolfsvereinen, die sich aus der Ferne in die Dinge vor Ort einmischen, die Schuld an der Misere zu geben. Den Schutz jedes einzelnen Wolfes bis ins Kulthafte zu betreiben, ist zwar weder sinn- noch verantwortungsvoll. Aber diese Akteure lassen sich nicht wegwünschen. Sie machen nur von den vorliegenden Möglichkeiten Gebrauch. Und genau da liegt der Schlüssel. Der hohe rechtliche Schutzstatus des Wolfes ist aus der Zeit gefallen. In der Berner Konvention ist der Schutzstatus bereits herabgestuft worden. Dies muss nun schnellstens ins europäische und dann ins nationale Recht überführt werden. Wenn Wölfe Verhalten erlernt haben, das die Koexistenz von Weidehaltung infrage stellt, müssen sie entnommen werden können. Und dies, ohne zuvor ein Gericht zu fragen.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Eine Rekordkampagne erlebte die Zuckerfabrik Könnern in der vergangenen Saison: Das Werk von Pfeifer & Langen im Salzlandkreis verarbeitete vom 4. September 2024 bis zum 8. Februar 2025 täglich im Durchschnitt mehr als 17.000 t Rüben und in der Summe in 157 Tagen gut 2,5 Mio. t. Die für die Zuckerfabrik Könnern bislang größte Rübenmenge resultierte aus einer um 9 % erweiterten Anbaufläche und den relativ hohen Naturalerträgen.

Im Durchschnitt ernteten die Anbauer 75,1 t/ha Rüben mit 16,7 % Zucker, was 12,5 t/ha Zuckerertrag entspricht. Der Gesamtabzug betrug 8 %. Im Mittel der Jahre 2019–2023 wurden folgende Werte erreicht: 57,9 t/ha Rüben, 17,5 % bzw. 10,1 t/ha Zucker, 8,6 % Abzug.

Trotz mengenbedingter Herausforderungen seien Ernte und Verarbeitung 2024/25 eher unproblematisch verlaufen, hieß es Mitte März auf der ersten von zwei Winterveranstaltungen des Zuckerrübenanbauerverbandes (ZRAV) Könnern in Großpaschleben.

Appell an Zuckerrübenanbauer: Freiwillige Reduzierung der Anbaufläche

Verbandsvorsitzender Dr. Björn Küstermann blickte, nachdem er den „Freundeskreis der Zuckerrübe“ begrüßt hatte, zunächst auf die Anbausaison und ein in weiten Teilen des Einzugsgebietes normales Vegetationsjahr zurück. Er machte deutlich, dass dieses Rekordergebnis auch den großen Abnehmern von Zucker von Pfeifer & Langen nicht verborgen geblieben sei. EU-weit sei der Rübenanbau um etwa 8 % ausgeweitet worden. Dieser Zucker müsse nun vermarktet werden. In der Konsequenz gebe es ganz andere Preise gegenüber der Saison 2023.

Küstermann appellierte deshalb an seine Berufskollegen, die Anbaudisziplin zu schärfen und den Umfang der Rübenflächen für die nächste Kampagne im Sinne einer Marktkorrektur freiwillig zu reduzieren, um die Wirtschaftlichkeit des Rübenanbaus zu erhalten. „Wir haben als Landwirte die Verantwortung und die Pflicht, den Anbau zusammen mit dem Zuckerunternehmen vertragsgerecht zu gestalten“, betonte er.

Zolldruck und EU-Politik: Belastungen für Zuckermarkt und Landwirtschaft

Der Verbandschef merkte mit Blick etwa auf Mercosur-Abkommen und Sonderregelungen für die Ukraine an, dass zollfreie Einfuhren von Zucker den EU-Markt extrem belasteten. Den Verarbeitern sei es letztlich egal, woher dieser komme. Küstermann appellierte an die Politik, sich für Einigkeit in Europa auch und insbesondere in der Landwirtschaft einzusetzen. Nationale Alleingänge seien nicht hilfreich und gefährdeten die (Land-)Wirtschaft.

Klimawandel: Neue Herausforderungen im Zuckerrübenanbau

Zum Rübenanbau sagte er, der Klimawandel treffe Landwirte und Zuckerfabriken gleichermaßen. Die Praxis kämpfe zunehmend mit neuen Pflanzenkrankheiten und -schädlingen, ohne wirksame Gegenmittel zu haben. Statt einer Einmalbehandlung fahre man heute drei- bis viermal in die Bestände: „Uns laufen die Produktionskosten davon.“ Es bedürfe innovativer Lösung in puncto Züchtung und Pflanzenschutz, sonst fielen bestimmte Standorte aus der Rübenproduktion heraus.

Stephan Randel, Regionalleiter Landwirtschaft in der Zuckerfabrik Könnern, gab einen Rückblick auf das Rübenjahr 2024, das mit Ausnahme der Trockenheit ab August/September im Wesentlichen von sehr guten Bedingungen geprägt war. Die gegenüber dem langjährigen Mittel um 10–20 % höheren Niederschläge hätten auch für Krankheitsprobleme gesorgt, etwa den Blattwechsel durch Cercospora, was Ertrag und Zucker kostete.

Hoher Energiebedarf: 1.000 kWh für 1 t Weißzucker

Randel stellte die eingangs aufgeführten Kampagneneckwerte vor. Er warb für einen Saatgutbezug über Pfeifer & Langen, obwohl die Branchenvereinbarung ab der Aussaat 2025 einen Bezug über Dritte zulasse. Es gehe darum, die GVO-Freiheit sicherzustellen und die schlagspezifische Zuordnung der Sorten zu dokumentieren. Fehle Letztere, gebe es keine Abnahme der Rüben. Mit Blick auf lange Kampagnen verwies er auf die zunehmende Bedeutung des Mietenschutzes als Erfolgsfaktor.

Dr. Hermann Schmitz, Leiter Landwirtschaft bei Pfeifer & Langen, Köln, berichtete zunächst über die energetische Transformation im Unternehmen, etwa den Ersatz der Kohle durch biogene Brennstoffe in den Werken. „Das Zuckerkochen ist ein energieintensiver Prozess“, sagte er und nannte eine Faustzahl: Danach seien 1.000 kWh nötig, um 1 t Weißzucker zu produzieren. Die Umsetzung dieser Investitionen müsse aber auch kostenseitig gedeckt sein, der Markt müsse das bezahlen, stellte er fest. Letzterer befinde sich allerdings nicht mehr in der Hochphase wie 2022/2023.

Überangebot und Preisdruck: Nicht aller Zucker vermarktet

Zur Nachhaltigkeit bei Pfeifer & Langen sagte er, die Rübe mache mit 28 % fast ein Drittel der Treibhausgas-Emissionen aus, die Zuckerfabrik 37 %, vor- und nachgelagerte Bereiche 30 % sowie Sonstiges 5 %. Aufgrund politischer Vorgaben und des Verlangens von Großkunden werde die Erfassung landwirtschaftlicher Primärdaten hierzu beim Anbauer nötig, die nach Möglichkeit aus der Ackerschlagkartei kommen sollten.

Der Zuckermarkt stehe durch die hohe Eigenerzeugung unter extremem Druck, so Schmitz. Von 2023 auf 2024 sei der Rübenanbau in der EU 27 + UK um 8 % oder 117.000 ha auf 1,56 Mio. ha gestiegen, in Deutschland um 21.000 ha auf 386.000 ha Rüben. Die EU als Nettoexporteur sei schädlich, dies drücke die EU-Zuckerpreise deutlich herunter. Pfeifer & Langen habe nicht allen Zucker von 2023/24 vermarkten können. Die 2024er-Rübenpreise für Könnern verortete er bei rund 37,50 €/t im Flexpreis- bzw. 33 €/t im Sicherheitsmodell (abzüglich Frachtkosten). Für 2023 stellte er eine Nachzahlung von 1 €/t Rüben in Aussicht.

Zuckerfabrik Könnern: Ausblick auf die Kampagne 2025/26

Zur Kampagne 2025/26 werde ein EU-weiter Rückgang um 7,2 % oder 112.000 ha auf 1,45 Mio. ha erwartet, doch sei dies noch ungewiss. Auch bei Pfeifer & Langen sollte der Anbau um diese Dimension zurückgefahren werden, so Schmitz. Sein Appell an die Landwirte: „Gesichert die Kontraktmenge anbauen, nicht mehr!“

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Durchwachsen – so kann man die Urteile der Praxispartner der Thüringer Strip-Till-Kooperation nach drei Jahren zusammenfassen. 2021 startete das vom Agrarministerium im Rahmen des Programmes „Förderung der Zusammenarbeit in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft in Thüringen“ (LFE) finanzierte und von der Thüringer Aufbaubank (TAB) geförderte Projekt, an dem sich acht Betriebe mit jeweils rund 100 ha Fläche beteiligten.

Die Wolfgang Nürnberger GmbH hatte den Hut auf, die Firma Mzuri stellte die Maschine, die das Lohnunternehmen Büttner Ökoservice zum Drillen auf die Flächen transportierte. Die U.A.S. Umwelt- und Agrarstudien GmbH in Jena verantwortete die begleitenden Untersuchungen. Der Thüringer Bauernverband (TBV) unterstützt koordinierend.

Strip-Till-Verfahren: Vorteile für Boden und Wirtschaftlichkeit

Bei der Streifenbodenbearbeitung, die die klassische Direktsaat mit intensiver, konservierender Bodenbearbeitung verbindet, wird lediglich rund ein Drittel der Bodenfläche bearbeitet. Obwohl weithin bekannt, ist das Verfahren noch nicht weit verbreitet. Erosionsminderung, besseres Wasserhaltevermögen, langfristige Humusmehrung und Kostensenkungen, um Beispiele zu nennen, verspricht Strip Till.

Herausfordernd: Strip-Till auf verschiedenen Böden in der Praxis

Als richtig erwiesen hatte sich im ausgelaufenen Projekt, Partnerbetriebe in verschiedenen Anbauregionen zu gewinnen (Agrar GmbH Oldisleben; Agrar eG Großrude-stedt; Agrarproduktion Zorgeland GmbH; Agrarunternehmen Pfersdorf eG; Landgenossenschaft Dittersdorf; LZ „Hörseltal“ eG Mechterstädt; Pahren Agrar GmbH; Rhönland eG Dermbach).

So zeigte sich während der dreijährigen Projektphase, dass das Verfahren auf schweren Böden an seine Grenzen stoßen kann; auf leichten Standorten hingegen boten sich den Praktikern bessere Ergebnisse. Messbar waren geringere Kosten (Arbeit und Diesel), in der Tendenz allerdings auch geringere Erträge im Vergleich zu den Referenzflächen.

Strip-Till bei Mais: Nicht alle Erwartungen erfüllt

Beim Mais erlebten etliche Praktiker Enttäuschungen. Auf den Strip-Till-Flächen, so die Auswertung der U.A.S., wurde im Vergleich keine stärkere Verunkrautung gemessen. Der Praxistest bezüglich des Erosionsverhaltens der Strip-Till-Flächen nach Starkniederschlägen konnte aufgrund ausbleibender Extremereignisse nur in Einzelfällen bestehen. Infiltrationsversuche in der Pahren Agrar GmbH zeigten René Kolbe zufolge allerdings, dass der Strip-Till-Boden doppelt so schnell Wasser aufnehmen kann als die üblicherweise konservierend bearbeiteten Flächen.

Folgeprojekt gestartet: Diese Betriebe setzen weiterhin auf Strip-Till in Thüringen

Kolbe gab sich auf seinen Böden, abgesehen vom Ertrag, mit dem Verfahren zufrieden. Nicht zuletzt deshalb gehört Pahren zu den vier Betrieben, die am Folgeprojekt teilnehmen. Auch das LZ „Hörseltal“ ist wieder dabei. Neu hinzu kommen die Agrargenossenschaft Kauern und die Elxlebener Feldfrucht KG. Beide haben bereits Erfahrungen mit dem Strip-Till-Verfahren und können dafür auf eigene Technik zurückgreifen.

Detaillierte Bodenanalysen

Wieder als LFE-Vorhaben vom Fachministerium finanziert und von der TAB als förderwürdig bewilligt, leitet das Projekt Wolfgang Nürnberger, das der TBV koordiniert und die Agrarberatung Thomas Köhler begleitet. Die vier Betriebe nehmen mit Schlägen zwischen 40 und 60 ha am Projekt teil.

Zum Auftakttreffen in Erfurt erläuterte Thomas Köhler, dass die Schläge in eine Strip-Till-Variante und eine Referenzfläche geteilt werden. Dies soll allerdings nur für die Aussaat- bzw. Bodenbearbeitungssysteme gelten. Die geplanten Boden- und Nährstoffanalysen finden gleichermaßen auf dem gesamten Schlag statt. Neben den klassischen Bedarfsanalysen für die Düngung (LUFA-Standard) will man kostspielige Bodenanalysen nach Albrecht und Kinsey (Bodenchemie; Verhältnis der Nährstoffe) sowie Bodenvitalitätstests nach Haney durchführen. Ohne dem Konzept der Regenerativen Landwirtschaft zur Gänze zu folgen, bediene man sich derer Ansätze, so Köhler. Er verwies auf stagnierende Erträge, trotz neuer Sorten, unbefriedigende Feldaufgänge, mineralische Dünger, die nicht mehr in Lösung gingen, fehlende Beschattung des Bodens nach der Ernte, Verlust von Bodenstruktur sowie Erosionsgefahr. Und dies jahrzehntelang praktizierter konservierender Bodenbearbeitung zum Trotz.

Einladung zum Feldtag: Strip-Till in der Praxis erleben

Insofern verfolge man mit der Projektfortführung, an der das Landesamt für Landwirtschaft großes Interesse signalisiert hat, über das Strip-Till-Verfahren hinausgehende Erkenntnisse.

Einladung

Am 29. April lädt die neue Strip-Till-Kooperation zum ersten Feldtag mit Flurfahrt nach Elxleben ein. Unter dem Titel „Vor- und Nachteile der Strip-Till-Technologie“ geht es auf die Projekt- und auf Praxisflächen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Weinbau in Brandenburg erscheint zunächst ungewöhnlich, hat jedoch eine lange Tradition. Bereits im Mittelalter wurde in vielen Teilen des Landes Wein angebaut und gekeltert. Die Weinrebe (Vitis vinifera L.), ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammend, wurde vermutlich durch die Zisterzienser und während der Ostkolonisation durch Siedler aus dem Westen in Brandenburg kultiviert.

Klimawandel als Chance: Warum Brandenburgs Weinberge profitieren könnten

Seitdem erlebte der Weinbau in Brandenburg eine wechselvolle Geschichte. Antje Schüttig von der Humboldt-Universität Berlin will ihn fördern. „Der Klimawandel trägt dazu bei, dass die Bedingungen für den Weinbau in Brandenburg günstiger werden. Wir haben eine der höchsten Sonnenscheindauern im Jahr, was die Zuckereinlagerung in den Trauben begünstigt, und somit eine gute Traubenqualität“, sagt die wissenschaftliche Leiterin des Projektes „Vitis BB“.

Projekt „Vitis BB“: Forschung für ein zukunftsfähiges Rebsorten-Sortiment in Brandenburg

In diesem EIP-Projekt soll ein klimatolerantes und modernes Rebsorten-Sortiment etabliert werden. Die Projektleitung liegt bei der Humboldt-Universität, Fachgebiet Urbane Ökophysiologie der Pflanzen, und wird unterstützt durch zwei Weingüter in Brandenburg: Weingut Patke und Weingut Marbachs Wolfshügel. Weitere Partner sind die Rebschule Freytag in Neustadt an der Weinstraße, das Julius-Kühn-Institut für Rebenzüchtung in Siebeldingen und das Institut für Lebensmittel und Umweltforschung e.V. (ILU) in Bad Belzig.

Weinbau in Brandenburg: Hier gedeihen die Trauben aktuell am besten

Die Weinbaugebiete in Brandenburg konzentrieren sich bislang hauptsächlich auf den Süden, insbesondere auf die Regionen um Werder (Havel), die Niederlausitz und das Elbe-Elster-Land. Hier gedeihen Rebsorten wie Müller-Thurgau, Bacchus, Riesling und Spätburgunder.

Erfahrungen aus der Praxis: Kellermeister über Herausforderungen und Potenziale

Der gelernte Winzer Stefan Bönsch ist Kellermeister beim Weingut Marbachs Wolfshügel südöstlich von Cottbus. Er kümmert sich nicht nur um den Weinkeller mit Vinothek, sondern auch um die Reben auf dem historischen Weinberg auf der Jerischker Endmoräne, der von Hubert Marbach wiederbelebt wurde. Angebaut werden Riesling, Johanniter, Regent und Cabernet Cortis.

Während in diesen Märztagen langsam der Frühling in den Hang zieht, beschneidet Bönsch die Reben. „In Brandenburg Wein anzubauen, ist nicht leicht, aber es lohnt sich, das Kulturgut zu bewahren.“ Den Klimawandel sieht er als Herausforderung: „Die Veränderungen sind spürbar. Die Weinlese beginnt jedes Jahr früher, und wir müssen uns an neue Temperaturen und Niederschlagsmengen anpassen, unsere Weinberge so bewirtschaften, dass sie widerstandsfähig gegen diese Auswirkungen des Klimawandels sind.“ Im Projekt „Vitis BB“ werden zukunftsfähige Sorten erprobt. „Unsere Weinberge sollen auch für kommende Generationen fruchtbar bleiben“, so Bönsch.

Frost als größte Herausforderung für Winzer im Brandenburg

Die Weinbaufläche in Brandenburg umfasst aktuell etwa 40 ha. Das kontinentale Klima mit kalten Wintern und moderaten bis warmen Sommern prägt auch den Weinbau. Die mittleren Niederschläge sind ungleich verteilt, von unter 500 mm bis zu 650 mm im Jahr.

Damit gehört Brandenburg zu den niederschlagsärmsten Gebieten in Deutschland. Die Zusatzbewässerung wird künftig jedoch weiter reduziert werden müssen, und durch den kontinentalen Einfluss wird es häufiger Frost geben. „Unsere größte Herausforderung sind die Frühjahrsfröste. In Brandenburg haben wir einen sehr milden Winter, welcher den frühen Austrieb von Obst- und Weingehölzen begünstigt. Leider haben wir bis in den Mai hinein Minusgrade. Dies kann zu erheblichen Schäden an den frisch ausgetriebenen Reben führen“, erklärt Kellermeister Romano Voß vom Weingut Patke.

Resistenz gegen Pilze: „Vitis BB“ setzt auf Trocken- und Frosttoleranz

Im Projekt „Vitis BB“ liegt der Fokus darauf, moderne PIWI-Reben auf ihre Trocken- und Frosttoleranz zu untersuchen. „PIWI“ steht für pilzwiderstandsfähige Rebsorten mit einer starken Widerstandskraft gegen Echten und Falschen Mehltau, einer typischen Blatterkrankung bei Wein.

Weiterhin sollen historische Weinsorten aus Brandenburg auf ihre Resistenz gegen Pilzkrankheiten geprüft werden. Somit lassen sich traditionelle als auch innovative Ansätze im Weinbau integrieren. „Diese Untersuchungen sind von entscheidender Bedeutung, um den langfristigen Erfolg des Weinbaus in Brandenburg sicherzustellen. Nur eine enge Zusammenarbeit von Forschung und Praxis kann langfristig zu Erfolgen führen. Keiner kommt ohne den anderen auf vernünftige Ergebnisse“, betont Winzer Romano Voß.

Aufgebaut wird im „Vitis BB“-Projekt auf Ergebnissen aus vorhergehenden Forschungsprojekten von JKI und der Humboldt-Universität. So können zum Beispiel historische Rebsorten gleich auf ihre Virusfreiheit getestet werden und veredlungsfähiges Pflanzenmaterial mittels In-vitro-Kultur vermehrt werden.

Labor-Rundgang mit Projektleiterin Antje Schüttig (r.). Projektmitarbeiterin Julia Eckardt (l.) gab den Praxispartnern Romano Voß und Stefan Bönsch Einblicke in die Arbeit mit In-vitro-Kulturen. © Sandra Marquardt

Alte Schätze wiederentdeckt: Das Potenzial historischer Rebsorten für Brandenburg

Weiteres Ziel des Projektes ist es, die Vielfalt des Weinanbaus in Brandenburg durch die Wiederentdeckung und den Anbau historischer Rebsorten zu bereichern. Den Praktikern im Projekt ist es außerordentlich wichtig, die alten Sorten zu erhalten. „Wir starten deshalb einen Aufruf und fragen die Brandenburger“, erklärt Wein-Experte Stefan Bönsch: „Besitzen Sie alte Rebstöcke in Ihrem Weinberg? Wächst vielleicht in Ihrem Garten eine unbekannte alte Rebe? Oder kennen Sie Orte, an denen möglicherweise noch heute historische Rebstöcke existieren?“.

EIP-Projekt

Alte Reben gesucht: Bitte um Mithilfe

Besitzen Sie alte Stöcke in Ihrem Weinberg? Wächst in Ihrem Garten eine unbekannte alte Rebe? Oder kennen Sie Orte, an denen möglicherweise historische Rebstöcke existieren?

Wir sind an allen Hinweisen interessiert, die uns bei der Suche nach historischen Rebsorten unterstützen können. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Hilfreich ist die Mitteilung des Standortes, gern auch des Alters der Reben, sofern bekannt.

Kommt Ihre Rebe für das Projekt infrage, wird sie genetisch bestimmt. Im Projektteam wird die Auswahl jener Sorten getroffen, die künftig auf den Versuchsflächen angebaut werden.

Kontakt: Vitis BB-Projektteam

Ansprechperson: Antje Schüttig, Humboldt-Universität zu Berlin

E-Mail: antje.schuettig@hu-berlin.de

Telefon: 030 2093-46428

Grüner Adelfränkisch: Historische Rebsorten als Kulturgut und Geschmackserlebnis

Historische Rebsorten sind ein wertvolles Kulturgut. Sie sind oft besser an die regionalen Gegebenheiten angepasst und können somit einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Qualität des Weinbaus leisten. Zudem bergen sie ein einzigartiges Potenzial für wertgebende Inhaltsstoffe, neue Geschmacksrichtungen und Weinerlebnisse. Eine bekannte historische Rebsorte in Brandenburg ist zum Beispiel Grüner Adelfränkisch, der mit Süßschwarz – ebenfalls eine Rebsorte – verwandt und bereits seit dem Mittelalter in der Mark Brandenburg dokumentiert ist.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Auf Bundesebene wird mühsam um eine Koalition gerungen, auf Landesebene muss sich die Minderheitsregierung neuen Kassenrealitäten stellen. Derweil steht auch die sächsische Landwirtschaft weiterhin vor Herausforderungen – und hat deutliche Forderungen an die Politik. Das wurde beim Bauerntag in Sachsen kürzlich in Weinböhla deutlich.

Mit viel Wohlwollen empfangen wurde dort Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU). Er skizzierte nach rund drei Monaten im Amt die Schwerpunkte seiner bisherigen Arbeit und beantwortete Fragen der Verbandsmitglieder.

Sparzwang in Sachsen: Keine Schonung für die Landwirtschaft

Von Breitenbuch betonte, dass die neue Regierung ohne Mehrheit im Landtag mit Demut agieren und sich Mehrheiten suchen müsse. Er sei mit dieser Situation im Reinen. Nun gelte es, Vertrauen zurückzugewinnen. Die Verwaltung müsse wieder für die Betriebe da sein.

Eine erste Herausforderung für die neue Regierung sei die Aufstellung eines Entwurfs für den Doppelhaushalt 2025/26 gewesen. Sachsen muss insgesamt 2,3 Mrd. Euro einsparen. Anders als in anderen Ressorts gebe es im Agrarministerium keine Schonbereiche, die von Kürzungen ausgeschlossen sind. Der Einzelhaushalt für sein Haus sei in einer Gemeinschaftsanstrengung aufgestellt worden.

Von Breitenbuch verwies auch auf symbolträchtige Kürzungen, wie den Verzicht des Auftritts des Freistaates auf der Grünen Woche. Man werde sich stattdessen ganz auf die Landwirtschaftsmesse agra konzentrieren. Fest eingeplant habe man allerdings 70 Mio. Euro für die Entwicklung einer Software zur sicheren Beantragung von Fördermitteln in der nächsten Agrarförderperiode. Er sei jedoch der Ansicht, dass es effizienter gewesen wäre, wenn diese Software für ganz Deutschland oder gleich auf EU-Ebene entwickelt und bereitgestellt worden wäre.

Wolfsmanagement und Pflanzenschutz: Sachsens Forderungen auf Bundesebene

Dies habe er auch bei seinem Besuch in Brüssel angeregt. Dort habe er viele gute Gespräche führen können, so der Minister. Mit den anderen ostdeutschen Agrarministern sei er dort für die Interessen der ostdeutschen Landwirtschaft eingetreten. Diese dürfe keinen Strukturbruch erleiden, so von Breitenbuch mit Blick auf die nächste Förderperiode. Deutlich gemacht worden sei ihm in Brüssel auch, dass es vielfach die Bundesregierung war, die bei verschiedenen Themen gebremst habe, etwa beim Wolf oder bei Fragen des Pflanzenschutzes.

Initiative für Frostdüngung und Jagdrecht für den Wolf

Auf nationaler Ebene sieht von Breitenbuch eine Reihe von Themen, die im Interesse der Landwirte angepackt werden müssen. Hierzu zählt der Komplex Düngerecht. So wolle er sich über die Agrarministerkonferenz dafür einsetzen, dass die fachlich sinnvolle Frostdüngung erlaubt wird. Beim Thema Wolf plädiert er dafür, die Art unter das Jagdrecht zu stellen. Es müsse möglich sein, vor Ort zu reagieren, wenn Probleme auftreten. In Bezug auf das Wolfsmanagement habe es sich als Fehlannahme erwiesen, zu glauben, mit viel Geld verschwänden die Probleme. Für die Tierhaltung will sich von Breitenbuch für verlässliche Rahmenbedingungen einsetzen. Bei Stallneubauten müsse Planungssicherheit für 20 Jahre herrschen, damit Investitionszyklen abgebildet werden könnten.

Zusage für Agrardiesel reicht nicht – Investitionen in Tierhaltung nötig

Bauernpräsident Torsten Krawczyk blickte in seiner Rede beim Bauerntag in Sachsen noch einmal auf die Bauernproteste vom Beginn des vorigen Jahres zurück und konstatierte, diese hätten gezeigt, dass die Bauern in der Mitte der Gesellschaft stünden. Der Veränderungsdruck, der in den Protesten zum Ausdruck kam, müsse nun politisch Ausdruck finden. Bei der SPD sehe er in Anbetracht fehlender personeller Konsequenzen nach der Wahl „mangende Lernfähigkeit“. Auf die CDU müsse man als Bauernverband einwirken, „dass sie den einen Schuss, den sie hat, nicht vergibt“, so Krawczyk.

Die geplante Aufnahme hoher Schulden sehe jeder Landwirt sehr skeptisch. Bei ihrem Investitionspaket müsse die Bundesregierung „den drängenden Aufgaben in der Tierhaltung“ nachkommen. Die Zusage für den Agrardiesel allein reiche nicht aus, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Agrarpolitik müsse unbürokratischer und verlässlicher werden.

Pflanzenschutz und neue Züchtungsmethoden: Für eine breite Palette an Optionen

Krawczyk forderte beim Bauerntag in Sachsen, dass der Landwirtschaft weiterhin eine breite Palette an Wirkstoffen für den Pflanzenschutz zur Verfügung stehen müsse. Hierzu sei der Umgang mit Risiken realistischer zu gestalten. Auch die Möglichkeiten neuer Züchtungsmethoden sollten den Landwirten zur Verfügung stehen. Zugleich aber müsse dafür Sorge getragen werden, dass gentechnikfreie Wertschöpfungsketten erhalten blieben.

Risikobewertung im Pflanzenschutz: BfR-Vizepräsident plädiert für Umdenken

Für die auch von Krawczyk angesprochene realistische Bewertung von Risiken beim Pflanzenschutz sprach sich in einem anschließenden Fachvortrag auch der Vizepräsident des Bundesamtes für Risikobewertung (BfR), Tewer Tralau, aus. Er beklagte auf dem Bauerntag in Sachsen, dass die Gefährlichkeit bestimmter Stoffe von Verbrauchern häufig falsch eingeschätzt werde. Zudem würden häufig Risiko und Gefahr gleichgesetzt. Dies führe dazu, dass potenziell gefährliche Stoffe vorbeugend aus dem Verkehr gezogen würden. Hier müsse ein Umdenken stattfinden und der Fokus wieder auf Risikobewertung gelegt werden.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Paula, stimmt es, dass man im TOP-Kurs gehobene Tischmanieren erlernt?

Ja, das ist richtig. Aber das ist nicht alles.

Von Agrarpolitik bis Rhetorik: Das umfassende Programm des TOP-Kurses

Um was geht es im Kurs denn noch?

Um Teambildung, Geschichte, Agrarpolitik und Politik im Allgemeinen, Ehrenamt, Organisation von Veranstaltungen, Moderation, Rhetorik und Konfliktlösung. Und ja, auch darum, wie man sich für den jeweiligen Anlass angemessen kleidet.

Was hat dich bewogen, am TOP-Kurs 2025 teilzunehmen?

Zum einen hat mich das vielseitige Programm, das uns nach Berlin, Paris, Brüssel, Frankfurt, Rom und nach Marokko geführt hat, sehr interessiert. Zum anderen war das Ganze auch so eine Art Challenge für mich selbst. Ich verreise zwar gern, aber so lange bin ich gewöhnlich nicht unterwegs. Der Kurs ging vom 3. Januar bis 10. März, also neun Wochen, in denen wir jeden Tag ab 8.30 Uhr und teilweise bis in die Nacht Programm hatten. Motiviert hat mich auch, dass einige Leute aus meinem Freundeskreis an diesem Kurs schon einmal teilgenommen haben.

Netzwerken und Lernen: Begegnungen mit Spitzenvertretern der Agrarbranche

Und was hat es gebracht?

Ich denke, ich bin durch den TOP-Kurs ein gutes Stück rhetorisch besser geworden, und ich habe gelernt, meine Stärken bewusster einzusetzen. Außerdem kann ich jetzt viel besser die agrarpolitische Situation einschätzen. Wir haben im Verlauf des Kurses etliche Leute getroffen, mit denen wir reden und die uns das näherbringen konnten. Zum Beispiel Christian Maaß, den ehemaligen Pressesprecher von Bundeskanzlerin Merkel, DBV-Präsident Joachim Rukwied, den schleswig-holsteinischen Agrarminister Werner Schwarz und viele andere Vertreter aus Politik und Verbänden.

Aber auch menschlich und persönlich hat der Kurs mir viel gebracht. Wir waren 24 Teilnehmer und neun Wochen lang in einem straffen Programm tagtäglich zusammen. Es gab keine Einzelzimmer und keine Möglichkeiten, sich mal einen Tag zurückzuziehen. Das heißt, wir haben auch gelernt, zurückzustecken und miteinander klarzukommen. Ich denke, das gibt einem auch viel für das berufliche Leben. Wir sind jetzt richtig gefestigt, was die Stress-Resistenz angeht. Am Anfang hätte ich nicht geglaubt, wie eng man mit so vielen unterschiedlichen Menschen werden kann. Ich kann jetzt wirklich sagen, dass ich 23 neue Freunde gefunden habe.

Horizont erweitern: Beeindruckende Reise nach Marokko

Was hat dich am meisten beeindruckt?

Von den Zielen hat mich Marokko sehr beeindruckt. Zum einen, weil wir dort nach langer Zeit mal wieder praktische Landwirtschaft erleben konnten. Zum anderen, weil es mir gezeigt hat, wie dankbar wir eigentlich hier sein können und unter welchen guten Bedingungen wir leben und arbeiten. Wir sind ja oft sehr schnell dabei zu meckern. Aber Kritisieren ist leicht, wichtig ist, dass man auch Lösungsvorschläge hat.

Beeindruckt hat mich auch, wie gut die einzelnen Elemente des Kurses aufeinander abgestimmt sind. Es ist wie mit Puzzleteilen, die sich zusammenfügen. Irgendwann versteht man, warum man dieses und jenes gelernt hat und wozu man es braucht. Mir ist dabei auch zum ersten Mal richtig bewusst geworden, was für ein Riesenprivileg es ist, Bildung zu bekommen, und dass das eigentlich kein Privileg sein sollte.

Ostdeutschland im TOP-Kurs: Herausforderungen und Chancen

Woher kamen die anderen 23 Teilnehmer der TOP-Kurses, und wie war Ostdeutschland vertreten?

Im Kurs war ganz Deutschland vertreten, außer Brandenburg, Saarland und die Stadtstaaten. Aus den Ost-Bundesländern kamen fünf Teilnehmer, die überwiegend aber aus den alten Bundesländern zugezogen waren. Obwohl wir eigentlich der Generation angehören, für die das keine Rolle mehr spielen sollte, merkt man immer noch, dass es noch eine Mauer in den Köpfen gibt. Das Miteinander im Kurs hat auch dazu beigetragen, ein paar Vorurteile abzubauen.

Warum ist der Osten so schwach vertreten?

Das ist sicher auch geschichtlich bedingt. Im Westen gibt es schon viel länger Anknüpfungspunkte zum TOP-Kurs. Daher ist dieses Angebot dort auch viel bekannter. Bevor ich zum Kurs gefahren bin, haben mich viele gefragt: Was ist dieser TOP-Kurs eigentlich?

TOP-Kurs: Bewerbung, Kosten und Stipendienmöglichkeiten

Ein Kurs für Top-Leute?

Das denken viele. Aber TOP steht für „Teilnehmerorientiertes Persönlichkeitstraining“.

Wie kommt man an einen Platz im TOP-Kurs?

Die Bewerbung läuft über den jeweiligen Landesbauernverband, der diese dann an die Andreas Hermes Akademie weiterreicht. Dorthin wird man dann für intensive Bewerbungsgespräche eingeladen. Man muss sich also schon dafür qualifizieren.

Kostet die Teilnahme etwas?

Ja, der Kurs kostet einschließlich Unterbringung und Verpflegung 5.600 Euro. Ich hatte das Glück, über ein Stipendium aus meiner Lehrzeit einen großen Teil der Kosten abdecken zu können. Es ist auch möglich, einen Zuschuss beim Landesbauernverband zu beantragen.

Warum sich die Teilnahme am TOP-Kurs lohnt

Würdest du anderen die Teilnahme am TOP-Kurs empfehlen?

Definitiv. Das Motto des TOP-Kurses 2025 „An den Grenzen wachsen Horizonte“ bringt es perfekt auf den Punkt. Man erweitert seinen Horizont und gewinnt als Persönlichkeit sehr viel. Auf alle Fälle sollte man Interesse an Politik mitbringen – oder sich zumindest darauf einstellen, dass sich der Kurs sehr intensiv damit beschäftigt.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Um Schädlinge und Krankheiten wirksam zu bekämpfen, muss Alexander Müller den Pflanzenschutz im Obstbau genau auf die jeweiligen jährlichen Entwicklungsstadien abstimmen. Ein Blick auf den phänologischen Kalender zeigt: Die jahreszeitliche Entwicklung der Pflanzen ist 2025 deutlich normaler als im Vorjahr. Nach dem phänologischen Kalender, der anhand der Entwicklungsstadien von Zeigerpflanzen zehn Jahreszeiten ausweist, läutete die Forsythienblüte am 22. März in Sachsen-Anhalt den Erstfrühling ein. Im Vergleich zum vieljährigen Mittel bedeutete dieser Termin laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nahezu eine Punktlandung. Im Vorjahr war die Natur jenem Zeitpunkt rund drei Wochen voraus, die Forsythie blühte bereits Ende Februar.

Spätfrostgefahr im April: Lehren aus dem Vorjahr für den Obstbau

Die Blüte frühreifender Äpfel als Zeichen für den Beginn des Vollfrühlings ist im langjährigen Schnitt auf den 25. April terminiert. Im vorigen Jahr war dieses Entwicklungsstadium im Landesmittel aber bereits am 8. April erreicht, mit den bekannten Folgen: Starke Nachtfröste zu Anfang der dritten Aprildekade rafften vielerorts die Baumobstblüte fast vollständig hin.

„Wir sind gegenüber dem extrem zeitigen 2024er-Frühjahr jetzt zwar deutlich später, aber dennoch eher als in früheren Zeiten“, weiß Alexander Müller um die klimabedingte Vorverlegung des Vegetationsbeginns. Der Inhaber des Obsthofes Müller in Querfurt orientiert sich bei der betrieblichen Arbeitsplanung vor allem an den phänologischen Entwicklungsstadien des Kern- und Steinobstes mit dem Ziel, anstehende Pflege- und Pflanzenschutzmaßnahmen so termingerecht wie möglich zu erledigen.

Obstbau: Aktuelle Herausforderungen im Pflanzenschutz

Mitte Januar hatte Müller Fruchtholzproben aller Baumobstarten an das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Süd geschickt, um diese auf tierische Krankheits- bzw. Schaderreger wie Milben, Läuse und Falter untersuchen zu lassen.

Vom Amt erhielt er bereits die Ergebnisse, die z. B. höheren Besatz mit Obstbaumspinnmilbeneiern an Aprikose und Pflaume ausweisen. Später folgen vom Amt auch Empfehlungen zu Pflanzenschutzmaßnahmen gegen die jeweiligen Schädlinge und zu optimalen Behandlungszeitpunkten auf der Basis von Bekämpfungsrichtwerten. Der Betriebsleiter hat hierfür auch den Warndienst Obstbau des amtlichen Pflanzenschutzdienstes Sachsen-Anhalt abonniert.

Obstbauern im Austausch: Gemeinsam für eine erfolgreiche Saison

Vorvergangene Woche traf sich Müller zudem in Höhnstedt mit Berufskollegen aus der Region, um in kleiner Runde Erfahrungen zum Pflanzenschutz im Obstbau auszutauschen. An den Zusammenkünften, die bis zur Kirschernte alle 14 Tage reihum auf den Höfen der Obsterzeuger stattfinden, nehmen zum Teil auch Vertreter von Pflanzenschutzmittelherstellern teil.

Schädlingskontrolle im Obstbau: Weiße Leimtafeln und Klopfproben

Mit weißen Leimtafeln kontrolliert der Betriebsleiter in seinen Obstanlagen das Auftreten von Blütenschädlingen wie der Apfelsägewespe. Den Apfelblütenstecher, ein Rüsselkäfer, bonitiert er hingegen mit der Klopfprobe. Dabei schlägt er gegen einen Ast und fängt die herabfallenden Insekten in einem Behältnis auf. Im Blick hat Müller ebenso pilzliche Krankheiten wie Mehltau und Schorf beim Apfel.

Auch hierzu gibt es für den Obstbau Prognosemodelle und Behandlungsempfehlungen vom Pflanzenschutz-Dienst. „Es gilt, den Zuwachs an den Bäumen durch einen fungiziden Belag zu schützen“, so Müller. „Entscheidend ist die Gesunderhaltung bis zur Blüte. Verpasst man bis dahin etwas, läuft man dem das ganze Jahr hinterher.“

erreicht, die grünen Blattspitzen überragen die Knospenschuppen.

© Detlef Finger

Effiziente Schnittholzverarbeitung: Mulchen und Kehren

Derzeit sind er und seine Festangestellten noch immer mit dem händischen Korrekturschnitt an den Bäumen beschäftigt. „Die Süßkirschen und Aprikosen sind fertig, die Äpfel zu etwa zwei Drittel geschafft. Zwetschgen und Sauerkirschen müssen wir noch schneiden“, bilanzierte der 48-Jährige beim Besuch am vorigen Donnerstag (27.3.). „Durch krankheitsbedingten Ausfall hängen wir derzeit hinterher.“

Parallel laufen in den Obstanlagen weitere Arbeiten. So zerkleinert Müller etwa das anfallende Schnittholz mit dem Mulcher, damit es besser verrottet. Liegt viel davon auf den Gassen, baut er den Mulcher an der Schlepperfront an. Ist es eher wenig, wird das Holz mit dem Kehrbesen vorn zusammengefegt und mit dem am Fahrzeugheck folgenden Mulcher zerkleinert.

Effiziente Baumstreifenbearbeitung: Der Kreiselkrümler im Einsatz

Zudem ist Müller mit einem Kreiselkrümler in den Plantagen zugange, den er sich von einem Berufskollegen geborgt hat. Das Anbaugerät eines Südtiroler Herstellers ist für das Bearbeiten der Baumstreifen konzipiert.

Kreiselkrümler: Vor- und Nachteile im Überblick

Im Gegensatz zu den begrünten Fahrgassen sollen die Streifen beiderseits der Baumreihen etwa 50–60 cm breit möglichst lange bewuchs- und unkrautfrei gehalten werden. „Hierbei geht es darum, die Wasser- und Nährstoffkonkurrenz zu reduzieren“, erklärt Müller. Zudem verrotte altes Laub besser, was den Krankheitsdruck reduziere. Auch habe er so Schädlinge wie z. B. Mäuse besser im Blick, und Greifvögel könnten die Nager besser packen. Außerdem erwärme sich der unbewachsene Boden im Frühjahr tagsüber schneller, was bei leichten Nachtfrösten günstig sein könnte. Allerdings trockne der Boden dann auch schneller aus. „Es hat eben alles seine Vor- und Nachteile“, sagt Müller.

Unterstockhackgerät: Technische Daten und Einstellungsmöglichkeiten

Der Kreiselkrümler, vom Hersteller als Unterstockhackgerät bezeichnet, arbeitet doppelseitig mit jeweils zwei rotierenden Kreiseln. Angetrieben von der Zapfwelle, lässt sich das Gerät elektrisch-hydraulisch steuern. Die Werkzeuge sind höhen- und seitenverstellbar, die Arbeitstiefe lässt sich zwischen 0–10 cm variieren, es sind Arbeitsbreiten von 40–50 cm möglich. Taster sorgen dafür, dass die Kreisel Baumstämmen und anderen Hindernissen ausweichen.

Einsetzbar ist das Gerät für Reihenabstände von 2,00–4,20 m. Durch die langsam arbeitenden Werkzeuge wird die Krümelstruktur des Bodens nicht zerstört, sondern gar gefördert. Zum Freihalten der Baumstreifen kommen in den Anlagen alternativ im Frühjahr – idealerweise vor der Obstblüte – auch Vorauflaufherbizide zum Einsatz. Damit diese Präparate ihre Wirkung entfalten können, bedarf es allerdings einer ausreichenden Bodenfeuchte. Diese ist derzeit aber nicht gegeben.

Mehr vom Praxispartner

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

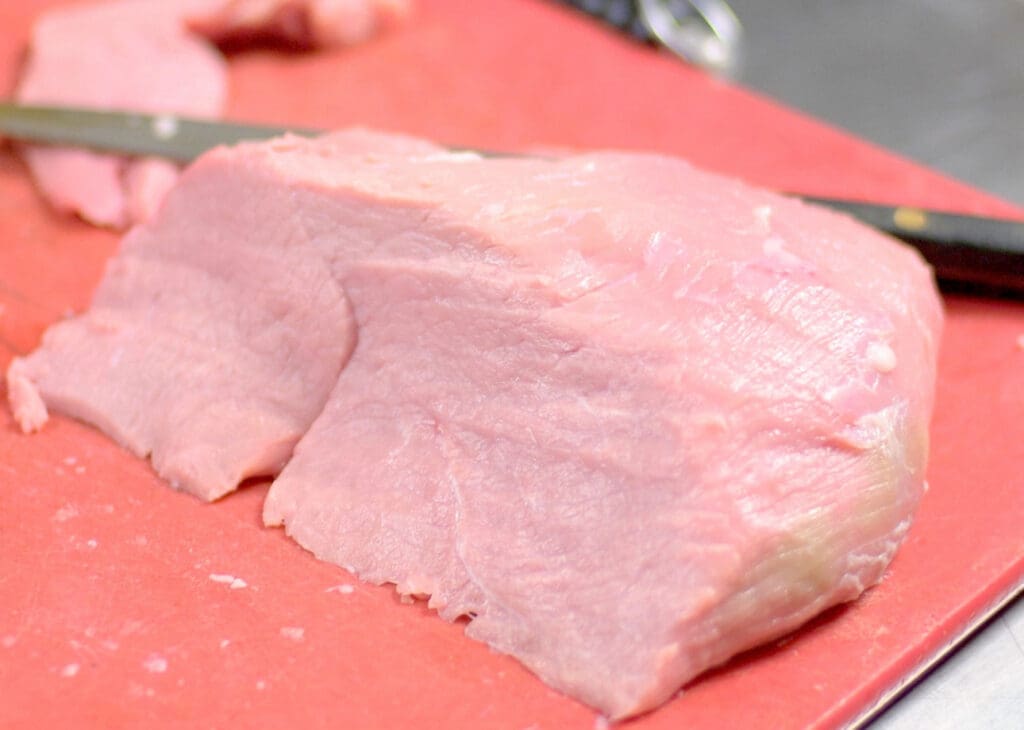

Ein schwerer Schlag für die regionale Wirtschaft: Der traditionsreiche Fleisch- und Wurstwarenhersteller „Der Pommeraner“ in Loitz, mit über 80 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern, hat zum 31. März seinen Betrieb eingestellt. Das bestätigte Rechtsanwalt Heiko Jaap von der Rechtsanwaltsgesellschaft Becker & Jaap auf Anfrage der Bauernzeitung. Jaap ist seit Spätsommer 2024 als Insolvenzverwalter für das Unternehmen tätig, das auch unter dem Namen der Gründerfamilie „Reggentin“ bekannt ist.

„Der Pommeraner“: Vom KONSUM-Betrieb zum Insolvenz-Fall

Die Wurzeln des Fleisch- und Wurstwarenherstellers reichen zurück zum KONSUM-Fleischverarbeitungsbetrieb in Demmin. 1996 wurde im Loitzer Gewerbegebiet ein neuer Firmensitz errichtet, der später mehrfach erweitert wurde. „Der Pommeraner“ expandierte in den Großhandel und ins Ausland und etablierte sich mit regionalen Spezialitäten. Ein ausgedehntes Filialnetz, das bis auf die Insel Usedom und in die Uckermark reicht, gehört zu den Standbeinen des Unternehmens.

Kaufzurückhaltung der Bevölkerung: Qualitätsprodukte leiden

Nach vielen erfolgreichen Jahrzehnten steht die Produktion nun still. Als Hauptgründe für die Insolvenz nennt Heiko Jaap die „gestiegenen Energiekosten“ und die „Kaufzurückhaltung in der Bevölkerung“. „Es wird teilweise auf minderwertige Produkte zurückgegriffen, weil die Bereitschaft, Geld für Qualitätsprodukte auszugeben, gesunken ist“, so Jaap gegenüber der Bauernzeitung.

„Der Pommeraner“: Warum die Insolvenz scheiterte

„Der Geschäftsbetrieb wurde nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 01.12.2024 uneingeschränkt fortgeführt“, erklärt Jaap. „Ich hatte die Hoffnung, dass der gesamte Betrieb im Wege eines Asset Deals veräußert werden kann. Hierzu gab es mit mehreren Interessenten Verhandlungen, die letztlich vollständig gescheitert sind. Daher war ich gezwungen, den Betrieb schließlich einzustellen.“

80 Mitarbeiter betroffen, Filialen gerettet

Von der gescheiterten Insolvenz und der damit unvermeidlichen Schließung des Unternehmens sind rund 80 Mitarbeiter betroffen. „Es ist jedoch gelungen, alle Filialen (insgesamt neun) an einen Mitbewerber zu veräußern“, so Jaap. „Die dort ca. 50 beschäftigten Mitarbeiter wurden vollständig übernommen. Insoweit konnten ca. zwei Drittel der Arbeitsplätze gerettet werden.“ Für die Mitarbeiter in der Produktion gebe es bereits Kontakte und Anfragen von anderen Unternehmen in der Region.

Für die Stadt Loitz sei die Schließung des Unternehmens ein herber Verlust an Wirtschaftskraft, betont Jaap: „Das Unternehmen war regional verankert und hatte seit Jahren einen hervorgehobenen Platz innerhalb der Wirtschaftsregion Vorpommern. Es ist schade, dass es trotz großer Bemühungen letztlich nicht gelungen ist, das Unternehmen zu retten.“

Die Belieferung des Betriebs erfolgte vorwiegend durch zwei größere Unternehmen, sodass Landwirte in der Region nicht sonderlich betroffen seien.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Nach der Ankündigung der Spreewaldkonserve Golßen GmbH Anfang Februar die Produktion der Spreewaldgurken in Golßen (Dahme-Spreewald) einzustellen, beschäftigt viele Menschen in der Region die Frage: Was wird aus den 220 Beschäftigten?

Auf Anfrage der Bauernzeitung teilte Pressesprecherin Andrea Steinkamp Anfang April mit, dass „in den vergangenen Wochen intensiv am Sozialplan gearbeitet wurde. Dieser wurde letzte Woche dem Betriebsrat vorgelegt. Seither gab es gemeinsame Gespräche mit der Gewerkschaft, dem Betriebsrat und der Geschäftsführung, um zu dem vorgelegten Plan zu sondieren.“ Dieser Prozess wird voraussichtlich bis Ende April dauern.

Protest-Marsch mit 2000 Lichtern

Am Abend des 26. März demonstrierten rund 350 Menschen mit einem Lichtermarsch in Golßen gegen die Schließung des Standortes. Damit dort nicht die Lichter ausgehen, zeigten sie beim „Protest mit 2000 Lichtern“ ihre Solidarität mit den betroffenen Mitarbeitern. Zuletzt sorgte die Nachricht, dass auch der Hofladen in Golßen geschlossen werden soll, für weitere Bestürzung unter den Beschäftigten.

Nach Angaben des Unternehmens wird es aber Einsparungen geben. Die Golßener Bürgermeisterin Andrea Schulze (Unabhängige Bürgerliste) bewertet es in der „Märkischen Allgemeinen“ jedoch positiv, dass es noch keine verbindlichen Nachrichten gebe.

Unterschriften-Aktion für Gurkenproduktion in Golßen

Auch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ruft für den Erhalt der Spreewälder Gurkenproduktion in Golßen auf. Um den Erhalt aller Arbeitsplätze zu fordern, hat die NGG mit ihrem „Golßener Weckruf“ bereits 2.544 Unterschriften gesammelt. „Das sind mehr als wir Einwohner von Golßen haben“, so Bürgermeisterin Andrea Schulze.

„Ob in der örtlichen Bäckerei, im Sportverein oder in anderen Betrieben der Ernährungsindustrie: Überall gingen die Unterschriftenlisten herum“, teilte die NGG in einer dpa-Meldung mit. „Die Solidarität mit den Beschäftigten und der Region ist riesig!“

Weitere Gespräche geplant

In den vergangenen Wochen sollte eine vertiefte Analyse der Vor- und Nachteile der Standorte Golßen und Schöneiche erfolgen, um eine finale Entscheidung zu treffen. „Hierbei müssen wir die wirtschaftlichen Aspekte im Auge haben“, hieß es auf Anfrage.

Ein möglicher Sozialplan für die Beschäftigten war Anfang Februar zunächst nicht Gegenstand des Gespräches gewesen, erklärte ein Sprecher des Landkreises Dahme-Spreewald. „Der Landrat, die Bürgermeisterin von Golßen und die Beigeordnete und Dezernentin des Dezernates für Verkehr, Bauen, Umwelt und Wirtschaft setzten sich vehement für den Erhalt der Gurkenproduktion ein“, hieß es auf Anfrage. Dem Unternehmen sei zugesichert worden, in Einzelgesprächen nach Möglichkeiten für eine Unterstützung zur Erhaltung der Produktion in Golßen zu suchen.

Golßen als „Gurkenstadt“

Die Stadt Golßen wird auch als „Gurkenstadt“ bezeichnet. Bürgermeisterin Andrea Schulze hatte gegenüber dem rbb gesagt: „Für die Stadt Golßen ist das ein Schock!“ Zehn Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner seien in dem Werk beschäftigt. „80 Jahre Spreewaldhof Golßen, im Prinzip kennt kein Golßener die Stadt ohne den Spreewaldhof“, so Schulz weiter.

Die Traditionsmarke „Spreewaldhof“ ist mit ihrem Gurkensortiment ein vertrauter Anblick in den Konservenregalen Ostdeutschlands und ganz Deutschlands. Anfang Februar hatte der Obst- und Gemüseverarbeiter Spreewaldkonserve Golßen GmbH eine „strategische Neuausrichtung“ angekündigt. Am Standort Golßen in Brandenburg (Landkreis Dahme-Spreewald) soll demnach die Gurkenproduktion eingestellt werden. Laut einer Mitteilung des Unternehmens werde sich die Produktion ab 2026 auf den Standort Schöneiche (Landkreis Dahme-Spreewald) konzentrieren. Den Standort Golßen will das Unternehmen künftig für die logistische Abwicklung nutzen. Von der Spezialisierung der Standorte sind 220 Arbeitsplätze betroffen. Das Markensortiment bleibt für die Verbraucher unverändert.

Gurkenproduktion: Seit Jahren Verluste

„Wegen der schwierigen Marktbedingungen müssen wir das Geschäft strategisch neu ausrichten.

Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen“, so Geschäftsführer Till Alvermann. „Leider ist dies

jedoch die einzige Möglichkeit, die Zukunft der Spreewaldkonserve zu sichern.“

Seit Jahren schreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben Verluste. Gründe dafür seien eine rückläufige Marktentwicklung, negative Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg sowie gestiegene Energie- und Rohstoffkosten. Mit der Anpassung der Produktionsstrukturen will das Unternehmen die Produktionskapazitäten an die Markterfordernisse anpassen. Dazu gehört auch die Schließung der Gurkenproduktion in Golßen.

Traditionelle Marken bleiben erhalten

In diesem Jahr soll die Gurkenproduktion in Golßen aber noch weiterlaufen. Pressesprecherin Andrea Steinkamp betont auf Anfrage der Bauernzeitung, dass es dem Obst- und Gemüseverarbeiter wichtig sei, durch den Erhalt des Produktionsstandortes in Schöneiche die Traditionsmarken Spreewaldhof und auch Fitini weiterführen zu können. „Dadurch sichern wir den Spreewaldhof langfristig.“

Sozialverträglicher Übergang

Von der Einstellung der Gurkenproduktion in Golßen sind 220 Arbeitsplätze betroffen. Der Übergang soll sozialverträglich gestaltet werden: „Aktuell sind wir mit den Sozialpartnern im engen Austausch, sowie im engen Dialog mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Näheres können wir sicherlich in den kommenden Wochen mitteilen“, so Pressesprecherin Andrea Steinkamp auf Anfrage der Bauernzeitung.

Der Spreewaldhof (Spreewaldkonserve Golßen GmbH) stellt seit fast 80 Jahren Obst-, Gemüse- und Gurkenkonserven her. Seit 2021 gehört das Unternehmen zur französischen ANDROS-Gruppe. Rund 32

verschiedene Obst- und Gemüsesorten verarbeitet das Unternehmen jährlich.

Unsere Top-Themen

- Titel: Ökodorf Brodowin

- Düngung in Kartoffeln

- Traktor aus der Ferne steuern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Die Förderung des Tierwohls ist ein notwendiges Anliegen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Es fängt also bei der Milcherzeugung und Kälberaufzucht an und geht über die Mast hin bis zur Fleischwirtschaft. Daher gewinnt der Themenkomplex der Kälbermast aus der Blickrichtung der Erzeuger immer mehr an Bedeutung.

Export von Nutzkälbern: Eine verpasste Chance für die heimische Kälbermast?

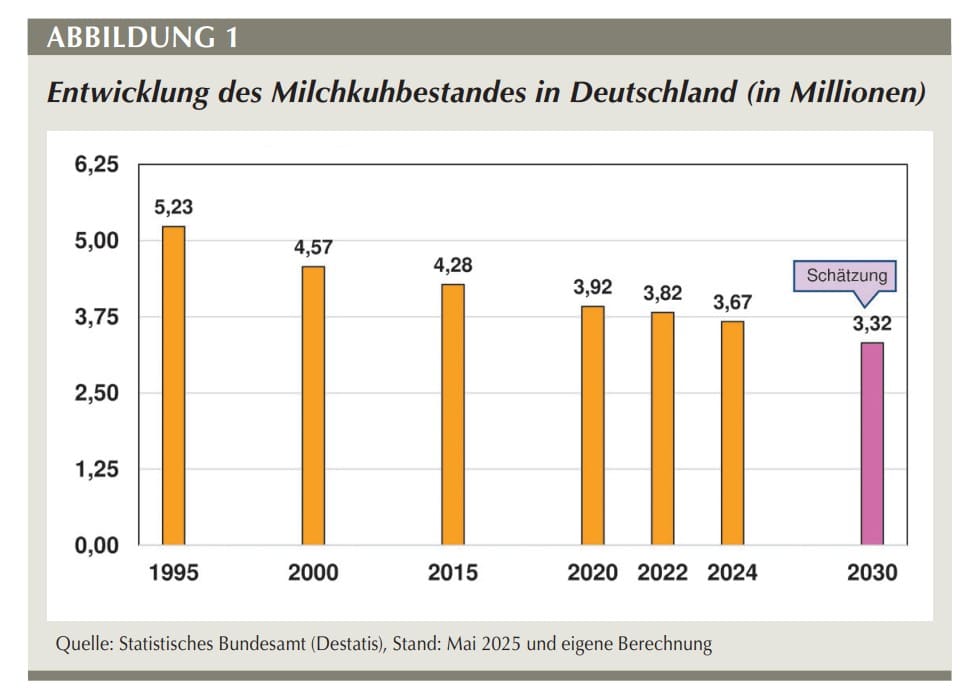

Aktuelle Trends zeigen, dass die Trennung der Milchproduktion von der Fleischerzeugung – einschließlich einer weiter auseinandergehenden Nachfrage nach Milchprodukten einerseits bzw. Fleischprodukten andererseits – ein Kernproblem in der gesamten Rinderhaltung ist. Der für Milchkuhbestand Deutschlands ist mittlerweile auf unter 3,7 Millionen Kühe gesunken. Das heißt, er ist seit mehr als 25 Jahren rückläufig (Abb. 1). Der Rückzug aus der Milchviehhaltung (November 2024: nur noch 48.649 Milchkuhalter bundesweit) weist auf einen voranschreitenden Strukturwandel hin. Seit 2015 haben über 40 % der Betriebe die Milcherzeugung aufgegeben.

Die Entwicklungen unterscheiden sich nicht grundlegend zwischen den eher von größeren Betrieben geprägten östlichen Bundesländern und den kleiner strukturierten Betrieben der westlichen Bundesländer.

Die schrumpfenden Milchkuhbestände werden auch nicht durch zusätzliche Mutterkuhhaltungen ersetzt. Eine kontinuierlich abnehmende Rindfleischerzeugung in Deutschland ist somit durch eine abnehmende Milchkuhhaltung vorgegeben. Leider werden seit Jahren gleichzeitig in großer Zahl männliche Kälber, vor allem der Holstein-Rasse, zur Weitermast exportiert, da die Alternative der Mast innerhalb der Regionen bzw. Bundesländer in Deutschland – im Gegensatz z. B. zu Dänemark – bisher schlichtweg vernachlässigt wurde. Deutschland exportierte im Jahre 2023 über 572.000 Zucht- und Nutzrinder! Den größten Anteil nahmen dabei schwarzbunte männliche Nutzkälber für die Kälbermast ein. Das sind jährlich über 450.000 Bullenkälber, die sowohl innergemeinschaftlich, vor allem in die Niederlande, aber auch nach Spanien sowie in Drittländer per Lkw transportiert werden (Abb. 2).

Kälbermast in Deutschland: Ein Engpass mit Folgen

Fast die Hälfte des hierzulande verzehrten Kalbfleisches bezieht die Bundesrepublik wiederum aus den Niederlanden. Der zugehörige Selbstversorgungsgrad liegt bei uns immer noch unter 50 %. Der Sachverhalt: Wir exportieren männliche Kälber zu Dumpingpreisen und bekommen diese als teures Kalbfleisch wieder zurück.

70-Stunden-Transporte: Kälber ohne ausreichende Versorgung

Das Problem: Es gibt in Deutschland zu wenig Kälbermastplätze. Gleichzeitig sind die Erlöse für vier Wochen alte (männliche) Mastkälber (speziell aus der Holstein-Population) seit Jahren unbefriedigend. Es werden daher langandauernde Kälbertransporte europaweit organisiert, obwohl diese für nur wenige Wochen alte Kälber sehr oft eine Tortur sind.

Umfangreiches Videomaterial über diese Tiertransporte ist unter anderem von der Tierschutzorganisation Animal Welfare Foundation (AWF) wiederholt erstellt worden. Darin dokumentierte die AWF, dass Kälber bis zu 70 Stunden transportiert und in dieser Zeit nicht ausreichend mit Nahrung versorgt wurden. Die Tiere leiden, obwohl europäische Gesetze sie schützen sollten. Ein Umdenken im deutschen Kälberhandel ist somit dringend angezeigt.

Export von Kälbern: Ein volkswirtschaftliches und ethisches Problem

Für Deutschland kann man von rund 3,2 Millionen Milchkühen und einem Holsteinanteil von etwa 62 % ausgehen. Rechnet man mit einer jährlichen Abkalberate von 85 %, fallen hierzulande in den nächsten Jahren bei 45 % männlichen Kälbern* (von denen 92 % vermarktungsfähig sind) jährlich gut 698.000 männliche Holstein-Kälber an.

Da stellt sich nicht nur aus volkswirtschaftlicher, sondern auch aus ethisch-moralischer Sicht die Frage: Können wir es weiterhin verantworten, unsere Kälber so früh und zu Dumpingpreisen ins „Unbekannte“ zu exportieren, wenn dies nachweislich mit Tierleid und hohen Krankheitsrisiken gekoppelt ist? Meine Antwort lautet: Nein.

Eine mögliche Lösung: gezielte Förderung z. B. der Rosé-Kälbermast in der Nachbarschaft zu den Milchkuhhaltungen und regionale Vermarktung, dann könnten auch die wenige Wochen alten (männlichen) Kälber hierbleiben. Kurze Transportwege sind nicht nur im Interesse eines hohen Tierwohls sondern auch ein sichtbarer Beitrag zum Klimaschutz. In regionalen Wertschöpfungsketten und Vermarktungskonzepten liegt zudem eine Chance, ländliche Räume in ihrer Weiterentwicklung zu stärken. Regionale Wirtschaftskreisläufe stärken zum einen die wirtschaftliche Stabilität und generieren zum anderen Wertschöpfung in der Region.

* aufgrund des bevorzugten Einsatzes von gesextem Sperma

Rosé-Kälbermast: Eine nachhaltige Alternative in der Rindfleisch-Produktion

Die Rosé-Kälbermast ist eine noch wenig bekannte Form der Kalbfleischproduktion in Deutschland, bei der vor allem männliche Tiere innerhalb von sechs bis sieben Monaten ausgemästet werden. Wie der Name verrät, wird eine rosa Fleischfarbe angestrebt. Im optimalen Fall erreichen die Kälber ein Mastendgewicht von 270–310 kg innerhalb von 26–28 Wochen (= Mastperiode). Bei einer Ausschlachtung von 48–52 % können die Schlachtkörper von Holsteinrindern ein Gewicht von 135–155 kg erzielen.

Fütterung in der Rosé-Kälbermast: Maissilage, Kraftfutter und Strukturfutter

Maissilage, Kraftfutter und Stroh als Strukturfutter sind die Hauptkomponenten in der Ration nach der Tränkephase. Grassilage ist in der Rosémast unerwünscht, da sie die Fleischfarbe negativ beeinflusst (die Fleischfarbe wird dunkler). Damit bietet sich die Rosé-Kälbermast vor allem auch in Ackerbau-geprägten Regionen, wie sie speziell für die Milchkuhhaltungen in Mecklenburg-Vorpommern oder in der Altmark (= Zuchtgebiete der RinderAllianz) sowie beispielsweise auch in Sachsen (= Zuchtgebiet der Masterrind) typisch sind.

Reduzierung von Kälbertransporten: Ein Beitrag zum Tierwohl

Eine Rosé-Kälbermast vor Ort bietet somit die Chance, die in der öffentlichen Diskussion kritisch betrachteten langwierigen Kälbertransporte zu reduzieren und gleichzeitig die Wertschöpfung in den Regionen zu steigern.

Bei der Planung des Transportes ist es ganz wesentlich, ob die Tiere direkt vom Geburtsbetrieb zum Mastbetrieb bzw. Maststall transportiert werden oder ob sie zunächst in einem „Sammelpunkt“ abgeladen, neu gruppiert und dann erneut verladen werden. Die zweite Variante birgt deutlich mehr Risiken für die Tiere. Die Gesamttransportdauer verlängert sich, es sind zusätzliche arbeitsintensive Versorgungs- und weitere Maßnahmen zum Tiermanagement beim Transport oder beim Be- und Entladen erforderlich. Vor allem aber kommen die Kälber während des Transports bereits mit Artgenossen aus anderen Beständen und damit mit fremden Keimen in Kontakt. Kurze Transportdauer ohne Umladung und Umgruppierung senkt das Erkrankungsrisiko im Mastbetrieb wesentlich! Vorteilhafterweise sollte die Rosé-Kälbermast im Rein-Raus-Verfahren organisiert werden.

Magermilchanteil entscheidend: Warum Nullaustauscher schaden

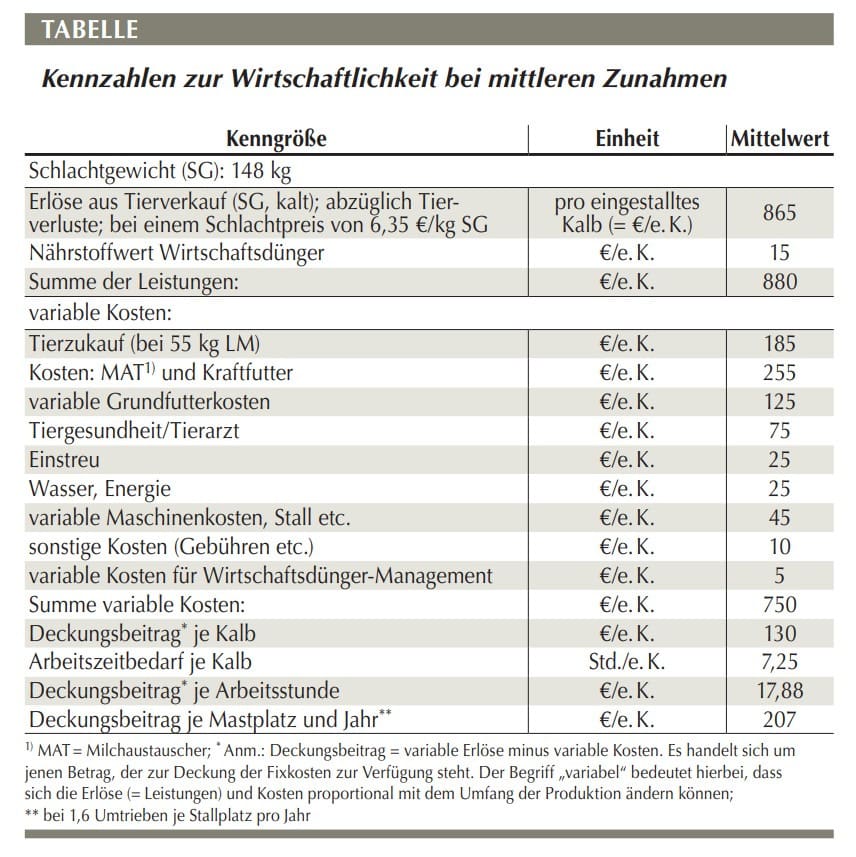

Soll das erwünschte Mastendgewicht in sechs bis sieben Monaten erreicht werden, sind durchschnittliche Lebendgewichtszunahmen von 1.100 –1.200 g pro Tag in der Mast erforderlich.

In der Tränkephase (circa zehn Wochen nach Einstallung der Kälbchen) sollten hochwertige Milchaustauscher (MAT), mindestens 30 % Magermilchanteil, besser 50 %) genutzt werden. Von billigen MAT ohne Magermilchpulver (Nullaustauscher) wird dringend abgeraten.

Frühzeitige Gewöhnung: Maissilage ab der achten Lebenswoche

Ab der achten Lebenswoche sollte mit einer ergänzenden Maissilagefütterung begonnen werden, um die Tiere an diese neue Futterkomponente zu gewöhnen. Die Tränke sollte etwa zehn Wochen lang gegeben werden, dabei werden bis zu 40 kg MAT verbraucht. Mit anderen Worten: Bereits der MAT-Einsatz verursacht bei dem aktuellen Preisniveau Futterkosten von mehr als 100 Euro pro Kalb (Tab.). Doch daran sollte man nicht sparen.

Hauptmastphase: Kraftfutter, Stroh und Maissilage für maximales Wachstum

Nach der Tränkephase folgt die Hauptmastphase, die mit Kraftfutter, Stroh und immer mehr Maissilage bis zum Mastende kontinuierlich fortgesetzt wird. Beim aktuellen Preisniveau von 6,35 €/kg Kalbfleisch im Februar 2025 können Erlöse von rund 880 €/Kalb erzielt werden – ohne öffentliche Fördermittel.

Dem stehen variable Kosten von etwa 750 Euro pro Kalb gegenüber. Die größten Kostenfaktoren sind dabei die Futterkosten (> 50 %) sowie der Kälbereinkauf. Die in der Tabelle aufgezeigten weiteren Berechnungen verstehen sich inklusive Umsatzsteuer. Bei einem Leistungsniveau von 148 kg Schlachtgewicht und einer mittleren täglichen Zunahme von 1.145 g pro Masttag kann ein Deckungsbeitrag je eingestalltes Kalb von etwa 130 Euro bzw. knapp 18 Euro je benötigte Arbeitsstunde (Akh) erzielt werden.

Die Kälbermast im Ausland

In Österreich läuft seit geraumer Zeit das Programm „Kalb Rosé“. Erste Auswertungen, die Gerhard Gahleitner von der Österreichischen Bundesanstalt für Agrarwirtschaft durchgeführt hat, bestätigen, dass die Wirtschaftlichkeit der Rosé-Mast – bezogen auf einen Mastplatz – gegenüber der konventionellen Bullenmast oft überlegen ist.

Leistungsniveau und Schlachtgewicht: Einfluss auf den Deckungsbeitrag

Dabei ist anzumerken, dass im Vergleich zur Bullenmast infolge des niedrigeren Lebendgewichts ein generell geringerer Stallflächenbedarf je Mastplatz erforderlich ist. Bei einem mittleren Leistungsniveau von 1.050 g täglicher Zunahme, 140 kg Schlachtgewicht (SG) und einem Schlachtpreis von 5,75 €/kg SG sowie nur geringen Tierverlusten (≤ 5 %) ermittelte er sogar einen Deckungsbeitrag von 230 Euro je eingestalltem Kalb bzw. etwa 36 €/Akh unter österreichischen Bedingungen.

Nutztierstrategie überdenken

Es ist gut absehbar, dass ein weiterer Abbau der Nutztierbestände erfolgen wird. Umso wichtiger ist es, dass die Tierhaltung im Nährstoffkreislauf landwirtschaftlicher Produktionssysteme eingebettet ist; mit deutlich mehr Tierwohl und Förderung der Regionalität und der Wirtschaftskraft im ländlichen Raum.

Aufgrund der weiter zu erwartenden Schließung/Aufgabe von Milchkuhhaltungen, vor allem in ackerbaugeprägten Regionen in Deutschland und einem damit einhergehenden Leerstand vieler Stallanlagen, Siloflächen und (Stroh/Heu)-Lagerkapazitäten – bei gleichzeitig oft weiterem Vorhandensein personeller Fachkompetenz – bietet sich eine Umnutzung dieser Einrichtungen aus volkswirtschaftlicher Sicht zum Beispiel für die Rosé-Kälbermast geradezu an.

Für den Aspekt „Förderung und Nutzung der männlichen Kälber zur Mast aus spezialisierten Milchrinderrassen“ gibt es aber leider bisher noch keinen Plan/Empfehlungen aus den Sitzungen/Beratungen zum Umbau der Tierhaltung in Deutschland (wie zum Beispiel im Nutztierstrategiepapier von MV etc.).

Vorbildliche Kälbermast im Ausland: Was Deutschland lernen kann

Aus den großen deutschen Forschungsinstituten Deutschlands findet man bislang keine wissenschaftliche Studie oder Anregung zur Kälbermast vor Ort. Nachfolgend sollen deshalb einige neuere Arbeiten aus dem benachbarten Ausland aufgezeigt werden:

Schweizer „Freiluftkalb“-Konzept: Weniger Antibiotika, mehr Tierwohl

Schweiz: Für das neue Schweizer „Freiluftkalb“-Konzept hat das Team um Prof. Mireille Meylan von der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern zunächst analysiert, weshalb Mastkälber Krankheitsbilder entwickeln, die den Einsatz von Antibiotika nötig machen. Besonders in den ersten Lebenswochen sind Kälber hohen Infektionsrisiken ausgesetzt. Wenn sie zudem im Transport vom Geburtshof zum Mastbetrieb mit anderen Kälbern gemischt werden und bei der Ankunft mit weiteren Kälbern in noch größere Gruppen gelangen, verbreiten sich Krankheitserreger oft sehr schnell.

Risikominimierung durch regionale Zukäufe und Quarantäne

Genau hier setzt das Konzept an: Mäster sollen neue Kälber nur von Höfen zukaufen, die in ihrer Nähe liegen, sodass während der kurzen Transporte keine Tiere aus verschiedenen Betrieben gemischt werden müssen. Die ersten Wochen nach der Ankunft hält man die Tiere in Einzeliglus. Erst nach dieser Form der Quarantäne kommen sie in kleine Gruppen von maximal zehn Kälbern. Hier verbringen sie die restliche Zeit ihrer durchschnittlich viermonatigen Mastdauer.

Die Ergebnisse aus der Praxis sind beeindruckend: Während auf den Vergleichsbetrieben mehr als jedes zweite Kalb im Verlauf seines Lebens Antibiotika benötigte, war es bei den „Freiluftkälbern“ weniger als jedes sechste. In Betrieben mit dem neuen Konzept wurden fünfmal weniger Behandlungstage pro Kalb verzeichnet als auf den Vergleichsbetrieben.

Dänisches Markenfleischprogramm: Vorbildliche Mutter-Kalb-Beziehung und staatliche Förderung

Dänemark: Ein besonders imposantes Beispiel ist das dänische Markenfleischprogramm „Dansk Kalv“. Dieses Programm von Danish Crown beinhaltet klare Festlegungen zur Mutter-Kalb-Beziehung, zum Absetzen des Kalbes, der Fütterung (einschließlich Milchtränke) bzw. gültiger gewichtsabhängiger Flächenvorgaben und Liegeboxenmaße pro Tier im Mastbereich.

Anzumerken bleibt, dass sogar eine staatliche Prämie pro Tier (von umgerechnet über 100 Euro) gewährt wird, die bis 2030 festgeschrieben ist. Die dänische Agrarpolitik verfolgt somit das Ziel, dass dänische Bullenkälber vor Ort gemästet werden. Gleichzeitig wird beim dänischen Verbraucher dafür geworben, dänisches Rindfleisch zu kaufen. So bleiben die Einkünfte für den Mäster vergleichsweise stabil und unnötige und langwierige Tierexporte werden vermieden. Jährlich werden so ungefähr 235.000 Bullenkälber für den dänischen Markt gemästet (bei einem Gesamtkuhbestand von lediglich rund 600.000 Milchkühen).

Fazit: Rosé-Kälbermast – Eine rentable Alternative für Landwirte