Am Dienstagnachmittag hat es in Potsdam eine Sondersitzung der Brandenburger Ausschüsse für Landwirtschaft und Verbraucherschutz gegeben. Dabei wurden Zahlen konkret, die den ASP-Ausbruch in Brandenburg besser einordnen.

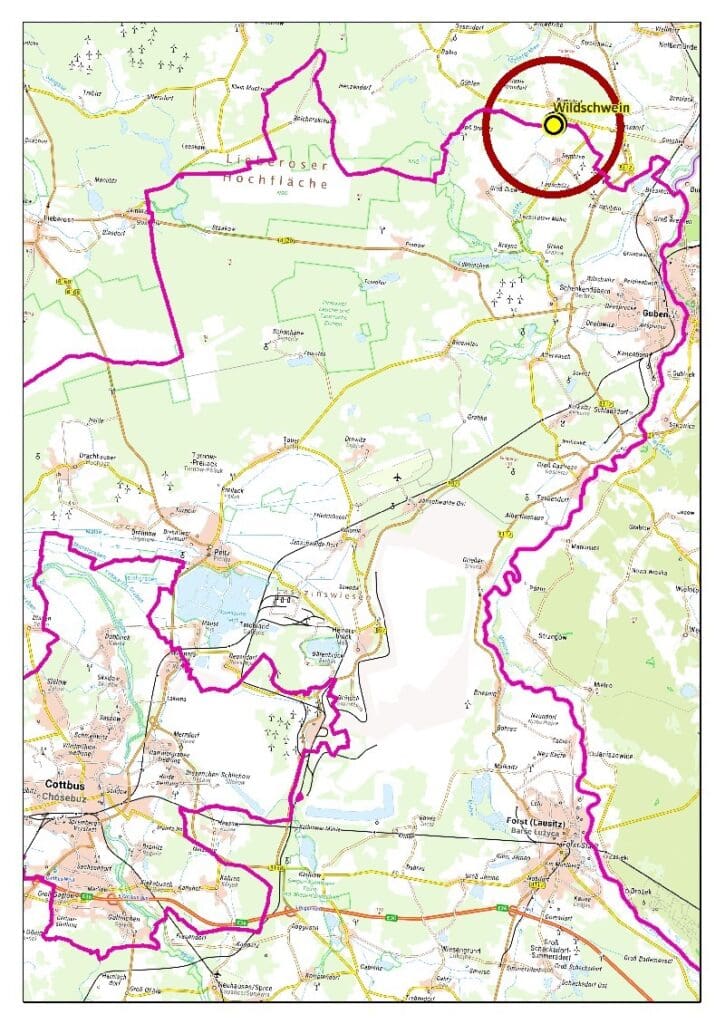

Die Abgeordneten der Brandenburger Regierungsparteien Johannes Funke (SPD), Ingo Senftleben (CDU) und Isabell Hiekel (Bündnis90/Die Grünen) hatten für den Dienstagnachmittag eine Sondersitzung der Ausschüsse für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz sowie des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz beantragt. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher hat dabei eine Zusammenfassung der aktuellen Ereignisse rund um die Afrikanische Schweinepest (ASP) gegeben. Neu war die Information, dass 2020 in der betroffenen Region insgesamt 520 Proben an das Landeslabor Berlin-Brandenburg gesendet und negativ befundet wurden, insgesamt seien es in Brandenburg in diesem Jahr 4.441 Proben gewesen – alle negativ. Zeitgleich mit Beginn der Sitzung kam die Meldung, dass im Bereich Neuzelle „weitere fünf Proben amtskundig geworden“ seien. Das habe Folgen für Ausweitung der Kernzonen, so Nonnemacher.

ASP in brandenburg: Gefährdetes Gebiet wird ausgeweitet

Bis dahin war ein Gebiet im Radius von 20-25 km um den Fundort als gefährdetes Gebiet ausgewiesen worden. Ausgerichtet an den topografischen Gegebenheiten umfasst es auch ausgedehnte zusammenhängende Waldflächen. Das Kerngebiet ist 40 Quadratkilometer groß und hat einen Umfang von 26 Kilometern. Für Landwirte bitter: In der gefährdeten Zone besteht ein Verwertungverbot für Heu, Gras und Stroh, landwirtschaftliche Flächen dürfen nicht genutzt werden. Für die Landwirte seien diese Einschnitte schmerzlich, aber nicht zu vermeiden, so Nonnemacher.

Die Kadaversuche erfolgt derzeit mit Drohnen und Suchhundestaffeln, auch Spezialstaffeln aus Scheswig-Holstein und Rheinland-Pfalz sollen ab heute (Mittwoch) zum Einsatz kommen. Die Kadaverbergung werde durch hygienisch geschulte Trupps durchgeführt, die Kadaver unschädlich beseitigt, so Nonnemacher. Ziel sei es, die ASP zu tilgen.

Agrarminister Axel Vogel bezeichnete die Maßnahmen rund um den ASP-Ausbruch treffend als Lockdown für die Land-und Forstwirtschaft im gefährdeten Gebiet. Konkret betreffen die Maßnahmen 182 Betriebe mit 33.500 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche, darunter viele mit wenig Fläche. Im gefährdeten Gebiet halten 41 Betriebe insgesamt 12.710 Schweine, fünf von ihnen 200 bis 5.000 Schweine, zwei haben Schweine in Freilandhaltung.

Agrarminister Vogel: ASP-Folgen in „in rasender geschwindigkeit auf uns eingebrochen“

„Die Folgen sind in rasender Geschwindigkeit auf uns eingebrochen“, so Vogel. Das Ministerium sei auf Tönnies zugegangen, Perleberg nehme weiter Schweine aus Brandenburg zur Schlachtung an, allerdings keine aus der Restriktionszone. Wie mit den Folgen der sehr beschränkten Schlachtkapazität Brandenburgs umzugehen ist, werde nun vor Ort besprochen. Zur Jagd: 100.000 Wildschweine seien in dieser Saison geschossen worden, das sei die höchste Zahl seit der Wende. Erlegungsprämien von über einer Million Euro seien ausgezahlt worden. Saufänge seien nun ins betroffene Gebiet verbracht worden, auch Nachtsichttechnik würde eingesetzt, so Vogel.

Zur Unterstützung der betroffenen Landwirte sagte Vogel: Bei den mehrere Tausend Hektar Mais, die jetzt nicht geerntet werden dürfen, handele es sich im Wesentlichen um Mais für Biogasanlagen. Es gebe einen Wertverlust, wie hoch der ausfalle, sei noch nicht absehbar. Es müsse eine neue Richtlinie für Seuchenfälle erarbeitet und von der EU notifiziert werden. Er sei im Gespräch mit Julia Klöckner. „Es kann nicht sein, dass Brandenburg die Kosten trägt für eine Maßnahme, die ganz Deutschland und Westeuropa betrifft“, so Vogel. Alle Fäden laufen zurzeit im Landeskrisenzentrum im Großen Waisenhaus in Potsdam zusammen. Dort traf sich am Dienstag Ministerpräsident Dietmar Woidke mit Landwirten aus der betroffenen Region.

ASP: Fünf weitere Fälle in BrandenburgUntersuchungen des Landeslabors Berlin-Brandenburg haben fünf weitere ASP-Fälle nachgewiesen. Die Proben stammen von Wildschweinen, die nahe der Gemeinde Neuzelle (Landkreis Oder-Spree) gefunden wurden – alle im gefährdeten Gebiet.

Das Landeslabor Berlin-Brandenburg hat am heutigen Dienstag bei fünf weiteren Wildschweinen die Afrikanische Schweinepest (ASP) nachgewiesen. Die Tiere wurden nahe der Gemeinde Neuzelle im Landkreis Oder-Spree gefunden.

Die Fundorte liegen alle im festgelegten gefährdeten Gebiet. Das teilte das Verbraucherschutzministerium des Landes Brandenburg heute mit.

Es handelt sich demnach um vier tot aufgefundene Wildschweine (sogenanntes Fallwild) sowie um ein krank erlegtes Wildschwein. Wie in solchen Fällen vorgeschrieben, wird Untersuchungsmaterial der fünf Kadaver noch heute zum Nationalen Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut (dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) geschickt, das die Untersuchungsergebnisse bestätigen muss.

Schweinepest-Nachweis bei Wildschwein in Brandenburg

Am Mittwoch letzter Woche (9.9.) hatte es bereits eine verdächtige ASP-Probe gegeben, die am Donnerstag vom Friedrich-Löffler-Institut mit positivem ASP-Befund bestätigt wurde. Nach dem Fund des verendeten weiblichen Wildschweins im Landkreis Spree-Neiße (SPN), wurde am Donnerstavormittag (10.9.) vom Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt, dass das verweste Tier das Virus der Afrikanischen Schweinepest enthält. Der Fund wurde am Montag (7.9.) durch den zuständigen Jäger im Eigenjagdbezirk im Ortsteil Sembten in der Gemeinde Schenkendöbern gemeldet. Im Landkreis Spree-Neiße wurden unverzüglich der Krisenstab einberufen und entsprechende Maßnahmen festgelegt. Neben der Information der Bevölkerung umfasst das in einem ersten Schritt die Einrichtung von Restriktionszonen.

Im gefährdetem Gebiet gibt es 17 gemeldete Schweinehaltungen, davon eine in der Kernzone. Der Schweinebestand in der Kernzone umfasst lediglich ein Schwein. Der nächstgrößere Schweinehalter (mit 150 Mastschweinen) innerhalb der Restriktionszone befindet sich im Ort Atterwasch. Der größte Schweinehalter innerhalb der Restriktionszone hält 3.000 Mastschweine. Die ersten Beprobungen seien bereits angelaufen. red

+++ ASP-Newsticker: Infos auf einen Blick +++

Wie am Donnerstagvormittag bekannt wurde, ist in Deutschland die Afrikanische Schweinepest bei einem Wildschein in Brandenburg nachgewiesen worden. Aktuelle Infos können Sie in unserem ASP-Newsticker verfolgen. mehr

In Sachsen-Anhalt hat die Agrargenossenschaft Höhnstedt jetzt bereits den fünften Futtermischwagen auf dem Hof. Bei der Genossenschaft lässt sich die Entwicklung der Technik zur mobilen Fütterung gut nachvollziehen – es hat sich viel getan.

Nach der Wende gab es neue Technik. Die Kühe und Jungrinder der Agrargenossenschaft Höhnstedt bekamen dann bald ihr Futter ordentlich gemischt vorgelegt. „Vorher haben wir mit T 088-Anhängern von Fortschritt gearbeitet. Diese eigentlich als Miststreuer entwickelten Anhänger gab es mit einem Prallblech und Austrageband nach rechts auch als Futterverteilwagen“, erzählt Eckard Deumer. Er ist Vorstandsmitglied und für die Tierhaltung in der 1991 neu gegründeten Genossenschaft in der Gemeinde Salzatal in Sachsen-Anhalt zuständig. Zur Beladung der Verteilwagen kamen rumänische Mobilbagger TIH 445 zum Einsatz. Die Genossenschaft bewirtschaftet heute rund 2.000 ha Ackerland „von gut bis schlecht“, so Deumer. Problem ist die Lage im Regenschatten des Harzes.

Beladen des Futtermischwagens im Futterhaus der Agrargenossenschaft Höhnstedt.

In die Mischration kommt selbst erzeugtes Kraftfutter, auch Soja ist dabei.

Der Mais zeigte Mitte August deutliche Trockenschäden. Dafür stand die Soja auf 25 ha recht ordentlich. „Seit fünf Jahren bauen wir Soja an, die Erträge schwanken stark zwischen fünf und 35 Dezitonnen pro Hektar“, so Deumer. Das spezielle Schneidwerk mit flexiblem Messerbalken, der sich dem Boden anpasst und so ermöglicht, auch die tiefhängenden Schoten zu ernten, leihen sich die Landwirte beim Landmaschinenhändler aus. Auch ohne Grünland steht für die Kühe und Rinder eine breite Auswahl an Grundfuttermitteln zur Verfügung: Maissilage, Luzerne, Roggen-Ganzpflanzensilage und Silage vom ersten Schnitt der Flächen mit Vermehrungsgras. Außerdem werden Weizen, Raps und Zuckerrüben auf den Feldern angebaut. „Wir lassen unser Kraftfutter aus eigenen Komponenten auf dem Hof mischen, dazu kommt ein Dienstleister mit einer fahrbaren Mahl- und Mischanlage alle drei Wochen zu uns. Die jährliche Milchleistung beträgt rund 9.500 l. Gemolken wird in einem GEA-Fischgrätenmelkstand mit 32 Melkplätzen.

Tierwohl in umgebauten Typenställen

Mit viel Platz stehen die 250 Kühe und 350 Jung- und Masttiere in umgebauten DDR-Typenställen L 203. Von außen fallen die geöffneten Fensterfronten für die bessere freie Lüftung auf, bei Bedarf wird eine Seite mit rollbaren Folien verschlossen. Noch auffälliger sind die Veränderungen in den Ställen. Die Güllekanäle wurden aufgefüllt und der Fußboden besteht jetzt aus einer planen Betonfläche, die mit Stroh e ingestreut wird. „So konnten wir den Stallgrundriss verändern und die Tiergruppen haben viel Platz. Nur die Futtergänge sind geblieben und werden weiter genutzt.“ Der Mist wird in der Biogasanlage auf dem Betriebsgelände vergoren. Rund 40 % des Inputs liefert er, dazu kommt vor allem Maissilage. 40 Haushalte in der Umgebung beziehen ihre Wärme von der Biogasanlage.

Futtermischwagen: Angehängt oder Selbstfahrer?

Bei Milchvieh und Mastrindern erfolgt die Futtervorlage überwiegend mit Futtermischwagen. Es bleibt aber die Frage, ob es eine gezogene Variante oder eine autarke Maschine sein soll. mehr

Viele verschiedene Mischungen für die Rinder

Zehn bis zwölf Mal füllt Fütterer Peter Pelikan im Futterhaus mit einem Radlader den Futtermisch- und Verteilwagen mit 13 m3 Volumen. Gezogen wird er von einem John Deere mit 90 PS. „Weniger sollten es nicht sein, wenn bei gefülltem Behälter gemischt wird oder ein Rundballen aufzulösen ist, bei uns ist das die Luzerne“, so der Fütterer. Heu und Stroh lagern in der Halle, Silage wird täglich per Radlader und Silozange am Silo entnommen und mit einem HW 80 mit Schwerhäckselaufbau ins Futterhaus gefahren. Reste kommen am nächsten Tag mit in die Biogasanlage.

Von den zehn bis zwölf Mischungen täglich sind selten mehrere gleich. Es sind, einschließlich Trockensteher, vier Kuhgruppen zu füttern, dazu die Jungtiere und die Mastbullen. Eckard Deumer kontrolliert und passt die Mischungen regelmäßig alle drei bis vier Wochen oder bei Bedarf an. Zur Übergabe an das Terminal am Futtermischwagen nutzt er einen USB-Stick. „Wer möchte, kann das optional auch per WLAN oder Mobilfunk tun“, ergänzt Frank Rau. Der bei Kuhn Deutschland für Fütterungstechnik zuständige Maschinenbauingenieur weiß Bescheid über eine der weltweit größten Angebotspaletten von mobiler Fütterungstechnik. 76 Modelle gezogener Mischwagen von 4 bis 45 m3 und 14 Modelle selbstfahrender Futtermisch- und -verteilwagen mit 12 bis 27 m3 werden im Kuhn-Fütterungstechnik-Werk in Westfrankreich entwickelt und produziert.

Spezifikationen nach Kundenwunsch

Jeder davon kann mit bis zu 250 Spezifikationen geordert werden. Serienfertigung mit Schweiß- und Kantrobotern sowie viele Gleichteile sorgen für eine effektive Fertigung von über 3.000 Maschinen jährlich. Frank Rau erklärt: „Das von uns selbst hergestellte robuste Getriebe für den Schneckenantrieb wird für alle Kuhn-Vertikalmischer verwendet. Das Getriebe ist an einem Dom und nicht am Behälterboden angeschraubt. Auf halber Höhe ist die Schnecke befestigt. Der Antrieb ist so vor seitlich auf die Schnecke wirkenden Belastungen geschützt.“ Im Getriebe steht das Öl bis zum oberen Lager, es muss deshalb nicht abgeschmiert werden. Die Kontrolle des Ölstandes erfolgt im Vorbeigehen, der Ölwechsel soll alle 1.500 Stunden erfolgen. Beim Mischen ist die Belastung in einem Mischwagen mit 15 m3 Fassungsvermögen schon größer als in einer Version mit 9 m3. Wird aber ein kompletter Rundballen aufgelöst, sind die Kräfte auf die Schnecke und ihre Lagerung gleich.

Auch Achse und Aufsatz zur Volumenvergrößerung sind bei allen Mischwagen von 9 bis 15 m3 der in Höhnstedt eingesetzten Baureihe Profile gleich. Die Höhnstedter Landwirte setzen seit zwei Jahren einen Profile 13.1 CL ein. Die 13 steht für das Volumen, eins steht für die Schneckenanzahl, C für Querförderband (Cross Conveyor) und L für einen breiten, niedrigen Mischbehälter. Die S-Version ist dementsprechend schmaler und höher. Weitere Besonderheiten der Kuhn-Futtermischwagen sind unter anderem: 1,2 m breite Öffnung im Behälter zum Futteraustrag und breites, von zwei Hydraulikmotoren angetriebenes Austrageband. Optional lässt es sich beidseitig um 20 cm verschieben, um Futter in der Krippe nah zu den Tieren zu bringen. Wird der Mischwagen optional mit einem Strohgebläse ausgestattet, wird das Austrageband hinten montiert. „Der Wagen läuft nun seit zwei Jahren ohne Probleme. Außer einem Ölwechsel war nichts zu tun“, berichtet Eckard Deumer.

Während der Futtervorlage für die Milchkühe.

Eckard Deumer legt Wert darauf, dass möglichst viel Futter aus eigenem Anbau in die Krippe kommt.

FutterMischwagen Nummer Fünf

Vorher waren in Höhnstedt schon vier andere Kuhn-Mischwagen im Einsatz. Zuerst – wie Anfang der 90er-Jahre üblich – Horizontalmischwagen mit drei und folgend mit zwei Mischschnecken. Es folgte ein Vertikalmischer, er sollte schneller mischen. Aber damals kam diese Technik noch schlecht mit Stroh zurecht. So wurde er, nachdem er verschlissen war, noch einmal durch einen Horizontalmischer Euromix II mit zwei Schnecken ersetzt. Diese Version hat den Vorteil einer hohen Schneidleistung, sie neigt aber zum Musen des Futters.

Inzwischen ging die Entwicklung der Vertikalmischer weiter. Sie produzieren jetzt eine lockere Mischung, haben geringen Kraftbedarf und damit liegt ihr Marktanteil in Europa heute bei über 80 %. Begünstigt wird diese Entwicklung durch das zunehmende Angebot von Ballenpressen mit Schneidwerk. Beim Bergen des Futters mit dem Feldhäcksler kann ja schon längere Zeit eine Schnittlänge vorgewählt werden.

Landmaschinenhändler mit Tradition

Bezogen haben die Höhnstedter Landwirte all diese Mischwagen vom regionalen Kuhn-Händler Land & Technik-Service Volkstedt (LuTS), einem traditionellen Fachbetrieb in der Lutherstadt Eisleben. 1949 begann die landtechnische Arbeit an diesem Standort mit einer Maschinenausleihstation (MAS). Heute vertreibt LuTS unter anderem Fendt, MF, Weidemann, Kirovets, Kerner, Krone und Kuhn. Ergänzt wird das Angebot durch Reparaturen in allen Bereichen der Transportbranche, hervorzuheben die Modernisierung und der Neubau von HW80-Anhängern. Neuer Technik steht Geschäftsführer Manfred Pollin immer offen gegenüber.

So werden mit Kunden Maschinen für den Maisanbau in Dämmen von LuTS oder neue Geräte der jungen Firma Inno-AgriTec zur Maiszünslerbekämpfung eingesetzt erprobt. „Mit Innovationen den Ackerbau verändern, da passiert etwas, da sind wir dabei“, so der Geschäftsführer. Trüber sieht es mit Technik für Milchviehbetriebe aus. „Es werden immer weniger Betriebe, die noch Milchkühe halten. Damit verringert sich auch der Bedarf an Maschinen für die Tierhaltung. Diese Technik benötigt aber eine ständige Servicebereitschaft. Es ist teilweise schwierig, das vorzuhalten. Das Personal ist einfach knapp. Insgesamt machen wir mit Technik für Grünland und Bodenbearbeitung sowie einigen Mischwagen von Kuhn zwischen fünf und sieben Prozent unseres Umsatzes.“

Futtermischwagen mit Effektivem Verschleißschutz

Besonderheit des neuen Futtermischwagens ist das Material der Schnecke und die Auskleidung des Mischbehälters mit Edelstahl. Diese Option soll eine lange Lebensdauer ermöglichen. Nach zwei Jahren Einsatz ist beim Höhnstedter Mischwagen kaum Verschleiß zu sehen. Total blank sind die Edelstahlflächen, an denen ständig das Futter bewegt wird. Also die gesamte Schnecke und die 80 cm hohe in den Behälter eingeschweißte Edelstahlverkleidung. Frank Rau erklärt, dass das genau der Bereich in der Behälterwand ist, der sonst durchgescheuert wird. Der Verschleiß bei normalem Stahl erfolgt vor allem dadurch, dass durch das Schleifen des Futters am Metall die dünne Rostschicht immer wieder abgeschmirgelt wird. Das wellige Schleifbild oberhalb des Edelstahlbereiches entsteht durch die Kantung der Behälterwand, die zusammen mit zwei einschwenkbaren Gegenschneiden das Drehen des Futteres bremsen und so das schnelle Durchmischen des Futters mit der Schnecke fördern.

Bei der Fahrt mit dem beladenen Futtermischwagen zum Stall.

Das Austrageband wird auf jeder Seite von einem Hydromotor angetrieben.

Kuhn nennt diesen Edelstahl K-NOX. Er besteht aus Chrom und Ferrit. Chrom macht den Stahl widerstandsfähig gegen korrosiven und mechanischen Verschleiß. Ferrit verleiht der Mischschnecke mechanische Festigkeit. Damit machen Belastungen, die beim Mischen schwerer Rationen oder beim Auflösen ganzer Ballen auftreten, der Schnecke nichts aus, sie verbiegt sich nicht. Rund sechs Mal länger als die Standardversion aus ST 52 hält die K-NOX-Schnecke. Das wurde an einem stationären

Zweischneckenvertikalmischer an einer Biogasanlage unter analogen Einsatzbedingungen ermittelt. Fütterer Peter Pelikan freut sich, dass er am neuen Mischwagen noch keine Messer wechseln musste, da auch sie deutlich länger halten. Natürlich ist die verschleißfeste Variante des Mischwagens teurer. Frank Rau rechnet vor, dass eine neue Standardschnecke und die Montagekosten höher sind als der Mehrpreis für die K-Nox-Schnecke. Insgesamt mit Schnecke und Verkleidung aus Edelstahl ist der Mischwagen der Höhnstedter rund 4.300 € netto teurer als die Standardversion mit gleicher Ausstattung.

Futtermischwagen mit Elektronik und Vernetzung

Eine weitere Option neben dem Verschleißschutz, die die Landwirte der Genossenschaft beim neuen Mischwagen gewählt haben, ist eine programmierbare Wiegeeinrichtung. Sie kann bis zu 150 Futterrationen mit bis zu 99 Komponenten – maximal 30 je Rezept – speichern. Das von drei integrierten Wiegebolzen – einer an der Deichsel und zwei an der Achse – ermittelte Gewicht wird blendfrei mit großen Zahlen am Mischwagen angezeigt. So hat der Fütterer beim Beladen die zugegebene Masse jeder Komponente im Blick. „Außerdem haben wir noch ein mobiles zweites Anzeigendisplay mit gekauft. Damit hat man auch in größerer Entfernung immer das aktuelle Gewicht auf der Anzeige oder kann sich im Zugschlepper die noch vorhandene Masse im Behälter anzeigen lassen“, so Frank Rau. „Alternativ kann man das auch über eine App auf dem Smartphone machen.“

Lesen Sie mehr zum Thema im Schwerpunkt Fütterungstechnik in der Ausgabe 35 der Bauernzeitung.

Monatlich liest Eckard Deumer mit dem USB-Stick auch die Fütterungsprotokolle aus. „Das muss sein. Was wurde wirklich gefüttert? Gibt es einen Zusammenhang zu Schwankungen bei der Milchleistung?“ Im Zeitalter von Elektronik und Vernetzung finden sich zudem wichtige Informationen online, wenn man sich im Portal „My Kuhn“ mit der Seriennummer anmeldet. So gibt es Bedienungsanleitungen und Software-Updates im Netz. Auch die Ersatzteilsuche ist dort einfacher und treffsicherer. „Noch haben wir das nicht gebraucht für den neuen Mischwagen, aber eine Anmeldung ist ja auch später möglich“, so Eckard Deumer.

ASP: Deutscher Schweinemarkt unter SchockDer erste nachgewiesene ASP-Fall in Deutschland hat in den vergangenen Tagen für Unsicherheiten auf dem Markt für Schweinefleisch gesorgt. Am Samstag hat China die Einfuhr von deutschem Schweinefleisch gestoppt.

Der erste bestätigte Fall eines mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) infizierten Wildschweines hat die Marktteilnehmer in Deutschland und darüber hinaus stark verunsichert. Dem deutschen Export droht nun der Verlust fast sämtlicher Märkte für Schweinefleisch in Drittländern. Vor der maßgeblichen Schlachtschweinenotierung durch die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) am vergangenen Mittwoch (9.9.), die mit 1,47 Euro/kg Schlachtgewicht (SG) unverändert blieb, war diese schlechte Nachricht noch nicht bekannt.

Der Abbau der in einigen Landesteilen immer noch bestehenden Überhänge am Lebendmarkt dürfte aufgrund der voraussichtlich bald stockenden Drittlandsexporte und dem saisonal zunehmenden Schweineangebot schwieriger werden. Zwar ist die Schweinefleischausfuhr in andere EU-Länder weiter möglich, doch der Wegfall des lukrativen Geschäfts mit dem Export nach China, wie er seit Samstag (12.9.) nach einer Meldung der Tagesschau gilt, könnte viel Wertschöpfung kosten. Die Erfahrungen belgischer Exporteure hatte das dortige Auftreten der ASP am Schweinemarkt zufolge, dass die Fleischeinkäufer solche Notsituationen auch ausnutzen, um die Ankaufspreise zu drücken.

Müssen nun die deutschen Drittlandsexporte auf den Binnenmarkt umgelenkt werden, droht auch dort Preisdruck am Fleischmarkt. Andere EU-Länder beobachten deshalb die Entwicklung in Deutschland mit Sorge, auch wenn sie selbst ein größeres Stück vom „Chinakuchen“ abbekommen sollten. Danish Crown hat aufgrund der Marktverunsicherung seine Schlachtschweinenotierung am vergangenen Donnerstag ausgesetzt.

Nach Auftreten von ASP: Schweinemarkt der EU mit stabilen NOTIERUNGEN

In Frankreich ging man am Marché du Porc Breton ebenfalls von bevorstehenden Verwerfungen am EU-Binnenmarkt für Schweinefleisch aus. Bei der Notierung am vergangenen Donnerstag stand jedoch zunächst die Lage am heimischen Markt im Blickpunkt. Schlachtschweine waren dort von den Fleischerstellern aufgrund der guten nationalen und internationalen Nachfrage gesucht; die Notierung legte im Vorwochenvergleich um 1,5 Cent auf 1,38 Euro/kg SG zu. Noch stärker nach oben ging es erneut in Italien, wo die nationale Schlachtschweinenotierung – mit Unterstützung anziehender Fleischpreise – um 3 Cent auf 1,40 Euro/kg Lebendgewicht (LG) anzog.

Zuvor hatten bereits in der Vorwoche die niederländischen Schlachtbetriebe ihre Ankaufspreise um rund 5 Cent/kg SG angehoben, da Exportsperren nach China aufgehoben wurden. In Belgien bereitet man sich nach den ersten ASP-Fällen im September 2018 wieder auf die Exportzulassung in China vor. Aktuell blieben die Schlachtschweinepreise dort aber unverändert. Dies galt erneut auch für Spanien.

Schlachtschweine: EU-Preis 17 Prozent unter Vorjahr

In der Woche zum 6. September war vergleichsweise wenig Bewegung bei den Schlachtschweinepreisen in der EU zu beobachten gewesen. Nach Angaben der Brüssler Kommission wurden Tiere der Handelsklasse E im Mittel der 27 Mitgliedstaaten mit 150,80 Euro/100 kg SG abgerechnet; das waren 0,23 Euro oder 0,1 % mehr als in der Vorwoche. Der Rückstand auf den Vorjahrespreis belief sich auf gut 30 Euro/100 kg oder 17 %. Deutschland, Portugal, Ungarn und Irland meldeten unveränderte Preise. Etwas unter dem Vorwochenniveau lagen dagegen laut Kommission die Auszahlungspreise der Schlachtereien in Spanien, Polen, Tschechien und Estland, die zwischen 0,5 % und 0,8 % nachgaben. Für die finnischen und rumänischen Mäster gab es Abzüge von jeweils 1,4 %. red (mit AgE)

Till Backhaus: Geld aus Kappung soll im Land bleibenAuf dem Bauerntag des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern erläuterte Agrarminister Till Backhaus seinen Standpunkt zur Kappung der Direktzahlungen. MV-Tierärztepräsident Vogel wies auf die angespannte Situation seines Berufsstandes hin.

Von Gerd Rinas

Die Signale aus Brüssel wiesen darauf hin, dass es zur freiwilligen Kappung der Direktzahlungen kommen werde, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus auf dem Landesbauerntag in Linstow. Er bestätigte, dass die Kappung für ihn „kein Tabu“ mehr sei. „Nicht Wahlkampfgründe, sondern Mathematik hat mich veranlasst, meine Meinung zu ändern“, sagte Backhaus auf der Vortragstagung am Nachmittag in Linstow.

Backhaus will „zum Wohl der hiesigen Landwirtschaft handeln“

Veränderte Förderregularien könnten dazu führen, dass durch die besondere Förderung der ersten Hektare acht bis zehn Millionen Euro Fördermittel aus Mecklenburg-Vorpommern abfließen. „Wenn es nach den Vorstellungen des Bundeslandwirtschaftsministeriums und mehrerer alter Bundesländern geht, könnte diese Summe auf 30 bis 35 Mio. € steigen.“

Demgegenüber würde bei Kappung der Direktzahlungen frei werdendes Geld in Mecklenburg-Vorpommern verwendet werden können. „Ich werde zum Wohl des Landes Mecklenburg-Vorpommern und der hiesigen Landwirtschaft handeln“, erklärte Backhaus.

„Ganz der gleichen Meinung bei Kappung und Degression sind wir nicht“, grenzte sich Landesbauernpräsident Detlef Kurreck ab. Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern werde sich mit den anderen ostdeutschen Bauernverbänden abstimmen, bevor er sich positioniert.

Backhaus zu ASP: „alle Alarmsignale stehen auf rot“

Nach dem ersten ASP-Befund in Brandenburg hätten auch in Mecklenburg-Vorpommern die Krisenstäbe getagt, „alle Alarmsignale stehen auf rot“, so Backhaus. Was an Vorbereitungen auf einen ASP-Ausbruch geleistet werden konnte, sei geleistet worden. Mit den fertiggestellten Zäunen beiderseits der Autobahn A 11 ist ein Sperriegel zu Brandenburg errichtet worden. An der Landesgrenze zu Polen sind 20 km Wildschutzzaun, 1,50 m hoch und 30 cm tief ins Erdreich eingegraben. Bis Ende November, spätestens Weihnachten soll auch dieser Zaun auf ganzer Länge stehen.

Mecklenburg-Vorpommern aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Backhaus sagte in Linstow zu, sich weiter für freiwillige Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen einzusetzen und stellte in Aussicht, neue Maßnahmen für das Programm in Aussicht. „Ich bin für Freiwilligkeit und finanzielle Anreize: Landwirte müssen in die Lage versetzt werden, mit Agrarumweltmaßnahmen Geld zu verdienen“, betonte der Minister. Öffentliches Geld für öffentliche Leistungen sei der richtige Ansatz.

Gleichzeitig forderte er die Landwirte auf, sich noch mehr für Klima- und Artenschutz sowie sauberes Wasser einzubringen. Unter dieser Voraussetzung zeigte sich Backhaus bereit, bei den Pachtverträgen für landwirtschaftliche Landesflächen nachzubessern.

ackerbaulich genutztes Niedermoor Wiedervernässen

In einem vielbeachteten Diskussionbeitrag wies Klaus-Dieter Tobaben, Bauernverband Malchin, Bestrebungen zurück, Niedermoorflächen in großem Stil wiederzuvernässen. „Vielfach sind diese Flächen die einzige Schraube, an der Milchviehhalter noch drehen können“, so der Landwirt. Backhaus stellte klar, dass es nicht um Niedermoor-Grünland, sondern ackerbaulich genutztes Niedermoor gehe, das „sukzessive umgewandelt werden soll, weil es die Klimabilanz stark belastet“.

Über die Situation der Tierärzte bei der Betreuung landwirtschaftlicher Nutztierbestände berichtete auf dem Bauerntag Dr. Holger Vogel, Präsident der Landestierärztekammer MV. Schwierige Arbeitsbedingungen hätten zu einem Tierärztemangel in ländlichen Gebieten geführt. Für die verbliebenen Tierärzte sei die Arbeitslast gestiegen.

Von 687 Tierärzten in Mecklenburg-Vorpommern seien 420 Frauen. Der hohe Anteil bringe neue Herausforderungen mit sich, so Vogel. Wie zuvor Minister Backhaus kritisierte auch der Tierärzte-Präsident die Zusammensetzung der kürzlich erstmals zusammengetretenen Zukunftskommission Landwirtschaft: Während Backhaus bemängelte, das darin „kein Landesvertreter“ sei, monierte Vogel, dass auch kein Tierarzt berufen wurde, obwohl diese Berufsgruppe für das Tierwohl in der Tierhaltung eine große Rolle spiele.

Ausbildung in der Landwirtschaft: Älter als jede KuhGute Lehrlinge sind Mangelware, heißt es oft von Ausbildungsbetrieben – nicht nur in der Landwirtschaft. Doch jede Medaille besitzt zwei Seiten. Sind also auch Betriebe mit einer guten landwirtschaftlichen Lehrausbildung rar gesät?

Es kommentiert Erik Pilgermann

„Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ – diesen Satz kennen Sie bestimmt. Er hört sich sehr altbacken an, und er ist es auch. Glücklicherweise habe ich ihn in meiner eigenen landwirtschaftlichen Lehre Ende der Neunziger nicht zu hören oder zu spüren bekommen. Doch viele meiner Mitlehrlinge bekamen aufgrund dieser Auffassung während ihrer Ausbildung kaum mehr als Steinesammeln und Strohbergen beigebracht. Kein Wunder, dass sie nach bestandener Prüfung einfach nur in einen anderen Job wechseln wollten. Schlechte Bezahlung und unfaire Behandlung können eben keine Begeisterung für landwirtschaftliche Berufsfelder wecken. Umso schlimmer, als ich diesen verhängnisvollen Satz letztens bei den praktischen Abschlussprüfungen für Brandenburger Landwirtschaftshelfer erneut zu hören bekam. Seitdem brennt mir die Frage auf den Nägeln: Was bedeutet dieser Satz wirklich? Und ist er überhaupt noch zeitgemäß?

Mitarbeiter MIt Verantwortung

Wenn von Herren die Rede ist, muss man auch über Knechte sprechen. Doch Knecht zu sein, hat niemand verdient. Was gebraucht wird, sind selbstständig denkende und handelnde Mitarbeiter. Mitarbeiter, denen man Verantwortung für wertvolle Tiere oder Maschinen und letztlich auch für ihre Mitmenschen übertragen kann. Keiner von uns besitzt diese Fähigkeiten von klein an. Das meiste davon muss erlernt werden.

Zugegeben, nicht alles, was es für einen Beruf zu erlernen gilt, ist reiner Spaß. Das haben wir alle erfahren. Da gibt es lange Tage in der Ernte oder Wechselschichten im Melkstand. Man muss lernen, Entscheidungen zu treffen und Arbeitsabläufe zu verstehen. Es geht um Sorgfalt und Verantwortung für das eigene Handeln. Man muss lernen, sich mit Kritik abzufinden, logisch zu argumentieren und dabei auch noch höflich zu bleiben. Und ja, man muss auch lernen, unangenehme Situationen aus zuhalten. Aber schließt man mit jungen Menschen einen Ausbildungsvertrag, übernimmt man auch Pflichten. Das Berufsbildungsgesetz sagt es ein deutig: „Ausbildende haben dafür zu sorgen, dass den Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt wird…“.

Ausbildung in der Landwirtschaft: Azubis sind keine billigen Arbeitskräfte

Gut 20 Jahre nach meiner eigenen Lehre stehe ich heute als Prüfer vor Auszubildenden und muss leider immer wieder feststellen, dass sich manches überhaupt nicht verändert hat. Da treten Prüflinge im Pflanzenbau an, die nach drei Jahren Ausbildung noch nie mit einem Traktor gearbeitet haben, deren Ausbildungsbetriebe mit ihnen einen Vertrag samt Ausbildungsplan geschlossen, aber elementare Inhalte bewusst nicht vermittelt haben. Sieht so berufliche Handlungsfähigkeit aus? Azubis, egal ob als Helfer oder im Vollberuf, sind keine billigen Arbeitskräfte, sondern eine der wichtigsten und begrenzten Ressourcen heute, morgen und übermorgen.

Tatsache ist, dass – unabhängig von Betriebsgröße und Produktionsrichtung – mittlerweile für die Ausbildung in der Landwirtschaft bzw. in allen grünen Berufen eindringlich vor dem Fehlen junger Arbeitskräfte gewarnt wird. Schuld sei die mangelhafte allgemeine Schulbildung der Azubis, heißt es oft. Tatsache ist aber auch, dass sich die Agrarbranche selbst mindestens genauso intensiv für die Ausbildung des eigenen Nachwuchses einsetzen sollte, wie sie Kritik am Bildungssystem übt. So, wie die landwirtschaftlichen Berufe systemrelevant für die Gesellschaft sind, sind es Auszubildende für die Landwirtschaft. Die noch verbliebenen Herren sollten endlich von ihrem hohen Ross steigen und sich mit der neuen Generation auf Augenhöhe begeben. Herrenjahre, wenn man sie überhaupt noch so nennen möchte, bleiben nämlich immer Lehrjahre. Mein Motto ist heute: Man kann alt werden wie ‘ne Kuh und lernt immer noch dazu – auch nach einer erfolgreichen Ausbildung in der Landwirtschaft.

Zwei Bäuerinnen an der VerbandsspitzeDetlef Kurreck, der Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern, wurde für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Erstmals gehören zwei Landwirtinnen dem geschäftsführenden Vorstand an.

Von Gerd Rinas

Der alte Präsident ist auch der neue: Detlef Kurreck ist heute auf dem Bauerntag des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern in Linstow in seinem Amt bestätigt worden. Kurreck erhielt bei der direkten Wahl 103 von 105 abgegebenen Delegiertenstimmen. Als Vizepräsidenten bestätigt wurden Dr. Manfred Leberecht, Bauernverband Ludwigslust, (97 Stimmen) und Dr. Heike Müller, Malchin, (101). Der bisherige Vizepräsident Gerd Göldnitz, Ludwigslust, trat nach acht Jahren im Vorstand aus Altersgründen nicht wieder an. Als weitere Bewerberin für den geschäftsführenden Vorstand kandidierte Sabine Firnhaber, Parchim. Die Nebenerwerbslandwirtin engagiert sich bei „Land schafft Verbindung“ Mecklenburg-Vorpommern und wurde mit 101 Stimmen ebenfalls in den neuen geschäftsführenden Vorstand gewählt.

Kurreck zu ASP: „Es sind alle Vorbereitungen getroffen“

In seinem Bericht an den Bauerntag ging Kurreck auf den ersten Nachweis der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im benachbarten Brandenburg ein. „Es sind alle Vorbereitungen getroffen. Jetzt kommt es darauf an, dass die eingeübten Szenarien im Seuchenfall funktionieren“, sagte Kurreck. Renate Schuster, Geschäftsführerin des Hybridschweinezuchtverbandes Nord/Ost wies darauf hin, dass es bereits am Tag 1 von ASP in Deutschland erhebliche Schwierigkeiten für Schweinehalter im Umkreis von 15 km um den Fundort des positiv getesteten Wildschweins gebe. Der Schlachthof in Weißenfels verweigere die Annahme von Schweinen aus der Restriktionszone, und Speditionsfirmen transportierten keine Schweine mehr aus diesem Gebiet.

Präsident Kurreck unterstrich, dass die Landwirte im Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern bereit seien, mehr Leistungen für Artenvielfalt, Klimaschutz und sauberes Wasser zu erbringen. „Voraussetzung ist, dass diese Leistungen bezahlt werden“, so Kurreck. Trotz Corona-Einschränkungen und drohender Schweinepest war die Stimmung unter den Delegierten entspannt. Zuversichtlich zeigte sich Kurreck bei der Umsetzung der neuen Düngeverordnung. Agrarverwaltung und Verband seien in den vergangenen Monaten „aufeinander zugegangen“. Es stünden gute Lösungen in Aussicht.

Bauernverband MV: Kritik an Kriterien von Landpachtverträgen

Kritik äußerte der Präsident an den Kriterien der neuen Pachtverträge für Landesflächen und dem Vorhaben, in den nächsten Jahren zehn Prozent der landwirtschaftlichen Landesflächen aufzuforsten. Kurreck appellierte an Landwirtschaftsminister Till Backhaus, bei der Aufforstung die Freiwilligkeit sicherzustellen. Flächentausch und Bodenordnungsverfahren könnten dazu beitragen. Kurreck bekräftigte die gute Zusammenarbeit mit der Initiative „Land schafft Verbindung“ Mecklenburg-Vorpommern, deren Sprecher Toni Reincke am Verbandstag teilnahm. „Zwischen uns passt kein Blatt Papier“, betonte Kurreck.

In der Diskussion forderte Hans-Albrecht Witte, Friedland, eine klare Strategie für den Schutz der Weidetiere. „Problemwölfe“ müssten entnommen werden können, so Witte. Gerald Dohme, stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, wies darauf hin, dass die Stärke des DBV die Vielfalt seiner Mitgliedsverbände sei. Trotz im Detail unterschiedlicher Auffassungen komme es darauf an, die Einheit im Verband zu stärken. Dohme begrüßte die konstruktive Zusammenarbeit mit Land schafft Verbindung.

Mecklenburg-Vorpommern aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Am Mittwoch kam es im Landkreis Ludwigslust-Parchim bei Aussaatarbeiten zu einer Kollision eines Traktors gegen einen Strommast. Der Mast stürzte daraufhin um, der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

Glück im Unglück hatte ein Traktorfahrer zwischen Dammereez und Dersenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim, als er am Mittwochvormittag bei Bestellarbeiten den fast 24 m hohen Mast einer 110-Kilovolt-Stromleitung rammte: Der umstürzende Mast verschonte den Fahrer. Das automatische Sicherungssystem schaltete die Leitung ab, als sich der Mast zu neigen begann. Der Fahrer blieb unverletzt.

Weniger Glück hatten etwa 17.000 Kunden des regionalen Stromversorgers WEMAG in Boizenburg und umliegenden Gemeinden. Sie waren am Mittwochvormittag mehrere Stunden ohne Strom, bevor der Ausfall durch Netzumschaltungen behoben wurde. Der Freileitungsmast ist stark beschädigt. Mitarbeiter der WEMAG-Netz GmbH und Spezialisten arbeiten daran, den Schaden zu beheben. Die Ermittlungen zu den Ursachen des Unfalls dauern am Tag danach noch an. ri

Auch interessant

Unsere Top-Themen

• Familienhof Repente

• Sortenversuche Sommerhafer

• Vergleich Futtermischwagen

• Märkte und Preise

Nach dem ASP-Fund im Landkreis Spree-Neiße wird es drei ASP-Sperrbezirke geben. Das Ende der dritten Zone liegt 30 Kilometer entfernt von der Fundstelle des Wildschweins. 17 Schweinehalter liegen im betroffenen Gebiet – der größte hält 3.000 Tiere.

Nach dem Fund eines verendeten weiblichen Wildschweins im Landkreis Spree-Neiße (SPN), wurde am Donnerstavormittag vom Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt, dass das verweste Tier das Virus der Afrikanischen Schweinepest (ASP) enthält. Der Fund wurde am Montag (7. September 2020) durch den zuständigen Jäger im Eigenjagdbezirk im Ortsteil Sembten in der Gemeinde Schenkendöbern gemeldet. Im Landkreis Spree-Neiße wurden unverzüglich der Krisenstab einberufen und entsprechende Maßnahmen festgelegt. Neben der Information der Bevölkerung umfasst das in einem ersten Schritt die Einrichtung von Restriktionszonen.

ASP-Sperrbezirk: Drei Zonen sollen Ausbreitung Eindämmen

Die Kernzone umfasst dabei einen Umkreis von bis zu drei Kilometern vom Fundort. Diese Abgrenzung wird mit einem elektrischen Zaun abgesichert sowie mit einem Betretungs- und Ernteverbot belegt. Bei der zweiten Zone mit einem Radius von 15 Kilometern handelt es sich um das sogenannte gefährdete Gebiet, dem der dritte Radius mit einer Weite von 30 Kilometern folgt.

Im gefährdetem Gebiet gibt es 17 gemeldete Schweinehaltungen, davon eine in der Kernzone. Der Schweinebestand in der Kernzone umfasst lediglich ein Schwein. Der nächstgrößere Schweinehalter (mit 150 Mastschweinen) innerhalb der Restriktionszone befindet sich im Ort Atterwasch. Der größte Schweinehalter innerhalb der Restriktionszone hält 3.000 Mastschweine. Die ersten Beprobungen seien bereits angelaufen.

Weiterhin werde jedes erlegte bzw. gefundene Fallwild beprobt und zu einer Kadaversammelstelle nach Bresnichen gebracht. Die Sammlung und Beprobung der erlegten und gesammelten Schweine führt der Holzhof Tauer durch. Als weitere Maßnahme koordiniert der Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa in enger Abstimmung mit den Landkreisen Dahme Spreewald und Oder-Spree einen Zaunbau. Ebenso wird der Landkreis SPN vom Tierseuchenbekämpfungsdienst des Landes Brandenburg vor Ort unterstützt. red

ASP-Fall in Brandenburg: Was Sie jetzt wissen müssen!Bei einem verendeten Wildschwein in Brandenburg wurde die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen. Nun müssen umfangreiche Maßnahmen getroffen werden. Damit soll eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden.

Von Dr. Heike Engels

Jetzt ist auch in Deutschland die Afrikanische Schweinepest (ASP) ausgebrochen. Das bestätigten das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf einer kurzfristigen Pressekonferenz am Donnerstagmorgen. Jetzt müssen umfangreiche Maßnahmen für deutsche Schweinehalter getroffen werden, um eine Ausbreitung der ASP zu verhindern. Zusätzlich werden Drittländer die Einfuhr von Schweinefleisch-produkten und Schweinen aus Deutschland wahrscheinlich sofort stoppen, was eine große wirtschaftliche Belastung für die Schweineproduktion in Deutschland bedeuten würde.

Von den jetzt folgenden Maßnahmen sind aber nicht nur Tierhalter betroffen. Je nach Gegebenheiten vor Ort entscheiden die zuständigen Landesbehörden über die zu treffenden Maßnahmen. Im Allgemeinen gilt aber Folgendes:

ASP-Ausbruch in einem Hausschweinebestand

ASP beim Hausschwein führt zu einem Sperrbezirk (mindestens 3 km um das Gehöft) und einem Beobachtungsgebiet (mindestens 10 km um das Gehöft). Es kann darüber hinaus ein „Standstill“ für jegliche Tierbewegungen veranlasst werden. Wahrscheinlich werden größere Gebiete (mehrere Landkreise) zu einer Einheit zusammengefasst. Dort gelten dann entsprechende Einschränkungen. Der infizierte Betrieb wird geräumt („gekeult“) sowie gereinigt und desinfiziert, um so den Infektionsherd schnellstmöglich zu beseitigen.

Gleiches gilt gegebenenfalls für Betriebe, bei denen aufgrund von Kontakten eine Ansteckung nicht ausgeschlossen werden kann. Möglicherweise infiziertes Fleisch beziehungsweise Produkte müssen vernichtet werden. Auf jeden Fall wäre allein der Sperrbezirk eine erhebliche Belastung für die betroffenen Betriebe, denn die Sperrung würde frühestens 45 Tage nach der Grobreinigung und Vordesinfektion des Seuchenbetriebes und nach klinischen und serologischen Untersuchungen aller Betriebe im Sperrbezirk mit negativem Ergebnis aufgehoben werden.

Der Umgang mit der ASP sowohl bei den Haus- als auch bei den Wildschweinen ist detailliert aufgelistet in der Schweinepest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2594), die die Vorgaben der Richtlinie 2002/60/EG umsetzt. Ergänzt werden diese durch den jeweils von der Kommission an die Seuchenlage neu angepassten Durchführungsbeschluss Nummer 2014/709.

Infizierte Wildschweine in Deutschland nach ASP-Ausbruch

Wird ASP bei einem Wildschwein nachgewiesen, wird um die Abschuss- oder Fundstelle ein 8 bis 20 km großer gefährdeter Bezirk, in dem das Seuchengeschehen aktiv ist, eingerichtet und darum noch eine Pufferzone mit einem Radius von mindestens 24 km, bei der es sich um ein virusfreies Gebiet handelt. In dem gefährdeten Bezirk ergeben sich dann Verbringungsbeschränkungen auch für Hausschweine. Eine Aufhebung aller Maßnahmen ist rechtlich frühestens sechs Monate nach dem letzten positiven Fall möglich, es kann also von einer sehr langen Dauer der Sperrmaßnahmen ausgegangen werden. In der Pufferzone steht neben der Fallwildsuche und der Untersuchung sämtlicher erlegter Wildschweine eine wesentliche Reduzierung der Schwarzwildpopulation durch intensive Bejagung im Vordergrund. Auf die Jäger kommen in jedem Fall mehr Aufgaben zu wie vermehrte Jagd, Probennahme und Bürokratie.

ASP-Verdacht in Ostbrandenburg

Hat die Afrikanische Schweinepest die Bundesrepublik erreicht? Ein im Landkreis Spree-Neiße gefundener Wildschweinkadaver wird derzeit noch untersucht. mehr

Schutzmaßnahmen nicht nur für Schweinehalter

Soweit es aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung erforderlich ist, kann die zuständige Behörde für das gefährdete Gebiet die Nutzung landwirtschaftlicher oder forstwirtschaftlicher Flächen für längstens sechs Monate beschränken oder verbieten (§ 14d, Absatz 5a, Nummer 1 Schweinepest-Verordnung).

Diese Anordnung kann erneut getroffen werden. Die im ASP-Fall einzurichtende lokale Sachverständigengruppe wird die zuständige Behörde beraten, wo Nutzungsbeschränkungen erforderlich sind. Damit wären nicht nur Schweinehalter, sondern auch Ackerbauern betroffen. Welche Optionen zum Einsatz kommen könnten, haben das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) und der Deutsche Jagdverband e.V. in einem Katalog zusammengefasst.

Einige Beispiele:

- Beschränkungen/Verbote der Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen (zum Beispiel Ernteverbot),

- Betretungseinschränkungen,

- Absperrungen durch Zäune,

- Anlegen von Jagdschneisen,

- vermehrte Fallwildsuche (tote Tiere),

- Beschränkungen/Verbote der Jagd,

- Beauftragung von Dritten, wenn eine verstärkte Bejagung durch Jagdausübungsberechtigte nicht oder nicht in dem erforderlichen Maße erfolgt.

Keine dieser Maßnahmen ist ein Automatismus, das heißt ob und gegebenenfalls welche Maßnahme angeordnet wird, ist immer eine Frage des Einzelfalls. Die dabei zu berücksichtigenden Faktoren sind insbesondere Topografie, Wildschweinpopulationen, die mögliche Weiterverbreitung des Erregers, natürliche Grenzen sowie Tierbewegungen in der Wildschweinpopulation. Denn diese Maßnahmen dienen im Grunde alle dazu, die Wildschweine nicht aufzuschrecken, damit sie in ihrem Gebiet bleiben und die Seuche nicht weitertragen.

ASP-Ausbruch: Entschädigungen für Nutzungseinschränkungen

Wichtig zu wissen: Sollten Nutzungsbeschränkungen wie Ernteverbote von staatlicher Seite angeordnet werden müssen, steht betroffenen Landwirten eine staatliche Entschädigung zu. Über die jeweilige Höhe wird derzeit in den Ländern diskutiert. Deshalb sollten Versicherungsverträge, die Ertragsschäden versichern, genauestens geprüft werden, inwieweit bei einer staatlichen Entschädigung noch gezahlt wird beziehungsweise die staatliche Entschädigung von der Versicherungssumme abzuziehen ist. Hals über Kopf sollten keine derartigen Versicherungen abgeschlossen werden.

Vieles wird davon abhängen, wie frühzeitig man den Seuchenfall und seine Ausbreitung erkennt. Geschieht dies zu einem frühen Zeitpunkt, werden die betroffenen Flächen kleiner sein, was nicht nur die Tierseuchenbekämpfung erleichtert, sondern auch Einfluss auf mögliche Einschränkungen hat. Gleichwohl kann es natürlich dazu kommen, dass zum Beispiel für Maisflächen, in denen sich Wildschweinrotten aufhalten, ein Ernteverbot ausgesprochen wird, um die Wildschweine in diesem Gebiet halten zu können. Ähnliches wird gelten für Waldarbeiten auf hochinfizierten Flächen. Auch hier wird man Aktivitäten, die zur Beunruhigung des Wilds führen, nicht durchführen können. Bei anderen Flächen kann das anders aussehen.

Im Regelfall wird es beispielsweise für Erdbeerfelder vermutlich keine Ernteverbote geben, da Wildschweine dort meist nicht anzutreffen sind. Diese Beispiele zeigen, dass vieles auch davon abhängen wird, in welcher Jahreszeit man sich befindet, um was für Flächen es sich ganz konkret handelt, wie die Wildschweinbewegungen sind und sich das konkrete Seuchengeschehen entwickelt. Letztendlich ist eine Vielzahl von möglichen Szenarien denkbar. Das Tierseuchenbekämpfungsvorgehen wird stets an die Einzelsituation angepasst.

ASP-Ausbruch: Vorbereitung der Bundesländer

Abgesehen von den Maßnahmen, die in der bundesweit geltenden Schweinepest-Verordnung geregelt sind, haben sich die Bundesländer individuell auf den Seuchenfall vorbereitet. Regelmäßige Tierseuchenübungen, auch länderübergreifend, ASP-Monitoring bei krank erlegten oder tot aufgefundenen Wildschweinen, Schulungen der Landwirte in Biosicherheit sowie die Intensivierung der Schwarzwildjagd laufen schon seit Jahren. Alle Bundesländer haben bereits mobile Elektrozäune gekauft oder sind dabei, es zu tun. Die Längen variieren zwischen 50 und über 120 km.

Die Erfahrungen mit der ASP in Tschechien zeigen, dass bei einer frühzeitigen Erkennung des Ausbruchsfalls eine Umzäunung mit einer Kombination aus elektrischem Weidezaun und einem Duftzaun zusammen mit den anderen Maßnahmen das Abwandern potenziell infizierter Wildschweine vermeiden und so eine Weiterverbreitung der Seuche unterbinden kann. Die Duftzäune sind mit einem Duftstoff kontaminiert. Dabei handelt es sich um einen starken fäkalienähnlichen Geruch oder aber auch um Geruchsbestandteile von Wolf, Luchs, Bär und Mensch, der Wildschweine fernhalten soll.

Zusätzlich haben einige Länder Container für die Zwischenlagerung verendeter Wildschweine bereitgestellt sowie Verträge mit auf Tierseuchenschutz spezialisierten Firmen abgeschlossen, damit Zaunbau und weitere Maßnahmen schnell und reibungslos ablaufen können.

Julia Klöckner will Kükentöten beenden

Julia Klöckner hat heute einen Gesetzentwurf zur Beendigung des Kükentötens vorgelegt. Damit soll das Töten von Eintagsküken in Deutschland verboten werden. Diese gängige Praxis, eine unrentable Aufzucht zu umgehen, würde dadurch beendet.

Ein Gesetz soll das Töten von Eintagsküken (das sogenannte Kükentöten) in Deutschland verbieten. Agrarministerin Julia Klöckner hat dazu heute einen Gesetzentwurf im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) präsentiert. Die übliche Praxis, männliche Küken kurz nach dem Schlüpfen zu töten, weil ihre Aufzucht unwirtschaftlich ist, würde dadurch beendet.

Gesetzt der Zustimmung im Bundestag wäre Deutschland mit dem Gesetz zur Beendigung des Kükentötens weltweit Vorreiter. Laut BMEL gibt es bisher in keinem anderen Land ein solches Gesetz. Nur Frankreich habe bereits signalisiert, ebenfalls aus dem Kükentöten aussteigen zu wollen. Den Brütereien bzw. Geflügel haltenden Betrieben stünden stünden nach Auffassung des BMEL marktreife Alternativen zur Geschlechtsbestimmung im Brutei bis Ende 2021 zur Verfügung.

Kükentöten Beenden: Geschlechtsbestimmung wird weiter erforscht

Derzeit arbeiten alle marktreifen Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei in einem Zeitraum vom 9. bis 14. Bebrütungstag. Insgesamt wird ein Küken 21 Tage ausgebrütet. Es wird dennoch weiter geforscht, um zu einem noch früheren Zeitpunkt die Geschlechtsbestimmung im Ei vornehmen zu können. Der Entwurf von Julia Klöckner gehe im Sinne des Tierschutzes aber noch einen Schritt weiter. Die bestehenden Verfahren sollen als Brückentechnologie eingesetzt und weiterentwickelt werden. In einem zweiten Schritt sieht das Gesetz nach dem 31. Dezember 2023 dann ein Verbot des Tötens von Hühnerembryonen im Ei bereits nach dem 6. Bruttag vor.

Kükentöten Beenden: AUch Handel in der Pflicht

Bundesministerin Julia Klöckner sagte hierzu am Mittwoch: „Die Konsequenz aus dem Gesetz soll nicht sein, dass mehr Eier aus Ländern zu uns importiert würden, die über einen Ausstieg noch nicht einmal nachdenken. Unser Anspruch ist ein anderer: Wir wollen hier in Deutschland Tierschutz und Wirtschaftlichkeit zusammenbringen, klare Perspektiven schaffen. Dabei steht auch der Handel in der Pflicht. Mit der Umstellung seines Sortiments kann er ein klares Bekenntnis gegen das Kükentöten abgeben – er hat es in der Hand, ob er Eier aus heimischen Brütereien anbietet, in denen das Kükentöten nicht mehr erlaubt ist oder solche aus Ländern, in denen das weiterhin der Fall ist.“ red

Farm and Food: Von analog zu live-digitalDer Kongress Farm & Food 4.0 am 18. Januar 2021 in Berlin wird nicht stattfinden. Angesichts der Coronavirus-Pandemie lässt sich das Event nicht in angemessener Form durchführen. Der Kongress durchläuft deshalb eine digitale Transformation.

Nach den Erfahrungen der vergangenen Monate haben sich die Organisatoren dazu entschlossen, den für Januar 2021 geplanten Kongress Farm & Food 4.0 abzusagen. „Als Event-Veranstalter sehen wir uns in der Pflicht, unser Kongress-Format zu überdenken”, sagt Matthias Lech, Projektleiter von Farm & Food 4.0.

Im Frühjahr 2020 hat Farm & Food mit der Bodenschmiede ein erfolgreiches neues Veranstaltungsformat durchgeführt: Den Ideenwettbewerb und anschließenden virtuellen Live-Pitch mit über 300 Teilnehmern sieht das Team um den Farm & Food Projektleiter Matthias Lech als einen vielversprechenden Auftakt, um mit seinem Netzwerk und anderen Partnern weiterhin im Austausch zu bleiben und das Networking des Kongresses fortsetzen zu können.

In digitaler Form Fakten und Wissen zu vermitteln, werde weiterhin eine wichtige Aufgabe des Farm & Food-Teams sein. Aufgabe des Kongresses aber sei für Matthias Lech das analoge gemeinsame Brainstorming, die Live-Stimmung, das lebendige Diskutieren auch gegensätzlicher Standpunkte. Der Kongress lebe von den persönlichen Begegnungen, dem gemeinsamen Spüren einer möglichen Zukunft. Das funktioniere eigentlich nur analog und lasse sich nicht einfach eins zu eins in den virtuellen Raum verlegen.

Gemäß des Fokus auf #FromFarmtoFork werde sich das Team um Farm & Food 4.0 weiter den wichtigen Fragen und Themen entlang der Wertschöpfungskette widmen. Auch die EU-Strategie, die Kern des Green Deal ist, will Farm & Food mit Experten aus Landwirtschaft und Wissenschaft diskutieren.

Das Label Farm & Food ist aus Sicht der Veranstalter in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Die Struktur sei also da, um im Team und gemeinsam mit dem Netzwerk ein neues Format für ein “digitales-Live-Erlebnis” zu entwickeln, das gleichzeitig die neuen Herausforderungen durch Covid-19 sowie das zunehmende Klimabewusstsein berücksichtigt.

Die digitale Transformation beginne im Kopf und Farm & Food werde die Besten zusammenbringen, um das Digitale im Analogen einzubinden und die Zukunft vorauszudenken. Man will seinen Inhalten treu bleiben und den direkten Kontakt zwischen den TeilnehmerInnen auch in Zukunft ermöglichen.

Dafür will das Farm & Food-Team modernste Mittel nutzen und neue erfinden, damit Menschen sich ganz “old-school” zusammensetzen und Wege nach morgen finden können. red

Nachgefragt

Bauernzeitung: Herr Lech, der Kongress Farm and Food 4.0 wird im Januar 2021 nicht in der gewohnten Form stattfinden. Die Gründe dafür liegen in der Corona-Pandemie. Was wird Interessierte stattdessen im Januar erwarten – und was nicht?

Matthias Lech: Zum Jahresauftakt werden wir mit den gewohnten Traditionen Messe und Kongress brechen. Wenn man so will, sind das unsere Vorsätze fürs neue Jahr. Was gleich bleiben wird ist jedoch die Fokussierung unserer neuen Formate auf das Vorausdenken einer möglichen Zukunft der Lebensmittelproduktion und das nicht nur zum Kalenderbeginn sondern in Serie gedacht, 365 Tage im Jahr. So viel sei verraten, wir werden das Wissen bereitstellen und die Räume entwerfen werden, in denen Innovationen für die Branche entstehen können.

Farm and Food 4.0 war als Zukunftskongress schon seit seinem Bestehen mit Digitalisierung, Kommunikation und dem Erschließen neuer Wege verbunden. Warum hat der Kongress bisher trotzdem in einem eher persönlichen Rahmen an einem festen Standort in Berlin stattgefunden?

Nur dort, wo es Wissen gibt, finden Veranstaltungen statt. Und das war im zeitlichen Rahmen der Grünen Woche natürlich Berlin. Die Agrarwelt war vor Ort und wir mit unserem Kongress mittendrin. Wir waren das Happening für die Vorausdenker der Szene in diesen traditionellen ersten Tagen der Landwirtschaft. Diesen Bezug haben wir nun nicht mehr. Aufgabe des Kongresses aber ist das analoge gemeinsame Brainstorming, die Live-Stimmung, das lebendige Diskutieren auch gegensätzlicher Standpunkte. Unser Kongress lebt von den persönlichen Begegnungen, dem gemeinsamen Spüren einer möglichen Zukunft.

Moderne Wege der Kommunikation und des internationalen Austausches werden zurzeit in vielen Lebensbereichen genutzt. Auf welche Formate können sich Interessierte bei der live-digitalen Umsetzung von Farm and Food 4.0 freuen?

Wir sind frei neu zu denken und Gelerntes neu zu interpretieren. Und hier kommt insbesondere unser Publikum ins Spiel. Das sind die Expertinnen und Querdenker, die nicht auf der Bühne stehen und in den aktuellen digitalen Formaten zu kurz kommen, weil ihre Eindrücke und ihre Einschätzungen nicht sichtbar werden. Gemäß unseres Fokus vom Acker bis zum Teller werden wir diese Expertise zugänglich und digital live erlebbar machen. Die digitale Transformation beginnt im Kopf und wir werden die Besten zusammenbringen um das Digitale im Analogen einzubinden. Wir werden dafür die modernsten Mittel nutzen und neue erfinden, damit Menschen sich ganz “old-school” zusammensetzen und Wege nach morgen finden können.