Die Einreiseregelung für Erntehelfer wird bis zum 15. Juni verlängert. Darauf haben sich Julia Klöckner und Horst Seehofer geeinigt. Auch wie es danach weitergeht, war im Gespräch.

Die Bundesregierung hält an der geltenden bestehenden Einreiseregelung für Saisonarbeitskräfte fest. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Bundesinnenminister Horst Seehofer haben sich am Wochenende auf eine Fortführung der geltenden Erntehelferregelung zum 15. Juni geeinigt.

Nach einem Vorschlag der Europäischen Kommission sollen danach die Corona-bedingten Binnengrenzkontrollen aufgehoben werden, sofern das Infektionsgeschehen das zulässt. Die Bundesregierung will dann die Reisebestimmungen grundsätzlich neu bewerten. Eine weitere Anschlusslösung für die Zeit nach Mitte Juni soll sich an diesem Grenzregime orientieren.

Einreise für Erntehelfer länger möglich, Kontingent bleibt bestehen

Ein zusätzliches Einreisekontingent soll es zunächst nicht geben, da die für April und Mai gewährte Zahl von insgesamt 80.000 Erntehelfern mit bislang rund 33.000 nicht annähernd ausgeschöpft wurde. Bestehen bleiben sollen auch die Infektionsschutzauflagen bei der Einreise und der Beschäftigung von Saisonkräften. Dazu zählen ein Gesundheitscheck am Flughafen nach der Landung, die Übermittlung der Ergebnisse an das zuständige Gesundheitsamt, eine 14-tägige faktische Quarantäne nach Ankunft, strikte Abstands- und Hygienevorschriften in den Betrieben, eine geringere Belegung der Unterkünfte sowie das Arbeiten in möglichst kleinen, gleichbleibenden Gruppen.

Einreise von erntehelfern: Landwirte brauchen Planungssicherheit

„Unsere Landwirte brauchen auch nach Mai bis zum 15. Juni Planungssicherheit, ob sie zusätzliche Saisonarbeitskräfte beschäftigen können“, erklärte Klöckner. Danach werde eine neue Lagebeurteilung vorliegen. Man werde die Landwirte bis dahin nicht in der Luft hängen lassen, versicherte die Ministerin.

Kabinettskollege Seehofer bescheinigte der Landwirtschaft einen verantwortungsvollen Umgang mit der Einreiseregelung. „Verstöße hat es in der Landwirtschaft nicht mehr gegeben als in der Fußballbundesliga auch“, so der CSU-Politiker. Schwarze Schafe dürften nicht alle anderen, die sich ordentlich verhalten, in Mithaftung nehmen. red (mit AgE)

Agrar Teichel: Improvisation ist gefragtDie Agrar Teichel, unseren Praxispartner in Thüringen, fordert die Witterung besonders heraus. Der Weideauftrieb findet sonst um Ostern statt, in diesem Jahr erst Mitte Mai.

Vom Plan, die Mutterkuhherden nach Ostern auf die Weiden zu treiben, ließ die Agrargenossenschaft Teichel am Ende doch die Finger. „Die Aufwüchse ließen es einfach nicht zu. Wir wollten ihnen noch vier Wochen geben, damit die Herden auch Futter finden“, beschreibt Dr. Stefan Blöttner die Futtersituation. In Ermangelung von Niederschlägen begann der Auftrieb somit erst Mitte voriger Woche. Im Laufe dieser Woche sollten dann alle 220 Charolais-Rinder aus ihren Ställen sein.

Agrar TeicheL: Erster Schnitt enttäuschte

Nachdem der Schnitt der ersten 13 ha Futterkorn mit gerade mal 110 dt/ha eine Enttäuschung war, konnte auf den übrigen 47 ha aufgeatmet werden. „Die gut 200 Dezitonnen je Hektar liegen im Durchschnitt der Jahre, was uns wirtschaften hilft“, so Vorstand Stefan Blöttner. Kaum war zu Beginn der Vorwoche der erste Mais aufgelaufen, bekam er während der Eisheiligen „gleich einen weg“. Bis zu -4 °C zeigte das Thermometer an. Zum Glück traf es nur die Blattspitzen. „Der Mais wird sich erholen, wenn wir Niederschläge bekommen.“

Wie schon in den Vorjahren sollten auch die letzten 40 ha nicht in Einzelkornsaat gelegt werden. „Wir haben in den zurückliegenden Trockenjahren darauf gesetzt, dass heterogene Bestände zügig für Beschattung sorgen, womit wir der Verdunstung entgegenwirken.“ Dies sei zwar nicht die „reine“ pflanzenbauliche Lehre, weil der Ertrag abfalle. Das Improvisieren gehöre in extremen Situationen aber zum Tagesgeschäft.

Umbruch von 30 ha Raps in der AGRAR TEICHEL nötig

Anders als gehofft musste man sich nun doch von knapp 30 ha Raps verabschieden. Auf drei Schlägen kam der Mulcher zum Einsatz. Wassermangel und hohe Tagestemperaturen bei gleichzeitig strengem Nachtfrost führten Mitte März zu Rissen an den Stängeln. Parallel trat „örtlich in kürzester Zeit extremer Befall mit dem Gefleckten Kohltriebrüßler auf. Bis zu 40 Larven fanden sich in einem Stängel, was wir so noch nicht erlebt haben“.

Auf eine Bekämpfungsmaßnahme verzichtete man in diesem Moment: „Die Kosten und der in Aussicht stehende geringe Erfolg der Maßnahme mussten abgewogen werden.“ Auf den Flächen werden jetzt Hafer-Sommergerste-Gemenge zur Ganzpflanzenernte und eventuell noch Mais gedrillt. Die Futtersituation erleichterte die Entscheidung zum Umbruch.

Der Befall mit den Larven des Kohltriebrüsslers war extrem.

Einige Rapsschläge wurden umgebrochen.

Blöttner und seine Mannschaft treiben aber nicht nur Sorgen um. Vorgestellt hatte sich am letzten Donnerstagnachmittag mit Marie George eine künftige Landwirt-Auszubildende. Die gelernte Speditionskauffrau stammt aus Nordhessen, wo ihr Vater einen Hof bewirtschaftet und eine kleine Charolais-Zucht betreibt. Man kennt sich über den Bundesverband der Charolais-Züchter. Die Unterschrift unter den Ausbildungsvertrag sollte nur noch eine Formsache sein.

Wintererbsen werden für die erstmalige Aussaat (mit Wintertriticale) im Herbst nachgebaut.

Trotz Trockenheit stehen die Sommererbsen gut da.

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft in Thüringen. mehr

Die Ostseeinsel Usedom war seit Mitte März für Urlauber tabu. Jetzt öffnet sie sich langsam wieder für ihre Besucher. Und während es viele an die kilometerlangen Sandstrände zieht, gibt es fernab der quirligen Bäderorte auch stille Oasen wie den Kräutergarten in Prätenow.

Von Bärbel Arlt

(Text und Fotos)

Es sind in erster Linie die Bäderorte und die Strände mit ihrem feinen, weißen Sand, die auf Usedom die Urlauber magisch anziehen. Doch wer sich ins Hinterland aufmacht, schnell von der wunderbaren, oft stillen Natur begeistert sein wird und so manches verträumte Fleckchen finden. So weist unweit vom Schloss Stolpe ein kleines, fast unscheinbares

Schild den Weg zum Kräutergarten mit Hofladen von Ina Schirmer.

Ruhig ist es hier am Waldrand, nur ein stolzer Hahn kräht hin und wieder. Wachsam und freundlich schaut Hündin Luna um die Ecke und auch Ina Schirmer lässt ihre Besucher erstmal in Ruhe durch ihr kleines Refugium aus Heil- und Duft- und Küchenkräutern spazieren. Rund 100 sind es, die hier übers Jahr wachsen.

Kräuterleidenschaft steckt in den Genen

„Mit meiner Leipziger Oma habe ich als Kind säckeweise Kamillen- und Lindenblüten gesammelt und sie in der Sammelstelle abgegeben. Auch gegen jedes Wehwehchen hatte Großmutter immer ein Kraut zu Hause“, erinnert sich Ina Schirmer und lacht: „Wahrscheinlich sind die Kräuter in unseren Genen drin.“ Denn auch Ina Schirmer liebt sie über alles. Vor allem Wildkräuter. Dafür hat sie vor zehn Jahren ihren Job als gelernte Diätassistentin, den sie 17 Jahre in einer Mutter-Kind-Klinik ausübte, an den Nagel gehängt und dann eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht. Denn die Leidenschaft für Kräuter und die Liebe zur Insel, auf der sie als Kind oft ihre andere Oma besuchte, hat sie nie verlassen.

Als die Jugendjahre vorbei waren, habe sie dann wieder angefangen, Kräuter zu sammeln und zu verwerten. „Und wenn man sich da- mit beschäftigt, kommt man nicht mehr los“, schwärmt die gebürtige Leipzigerin und blickt tief in die Geschichte. „Ob Klosterheilkunde, die Kräuterkunde der Hildegard von Bingen oder Paracelsus, der Vater der Naturheilkunde – Kräuter werden seit Menschengedenken verwendet. Das ist es, was mich so fasziniert“, sagt sie und mag es überhaupt nicht, wenn bei Wildkräutern von Unkraut die Rede ist. „Das Wort Unkraut sollten wir aus unserem Sprachschatz verbannen“, meint sie und schreibt in ihrem Rezeptebuch „Grüne Schätze aus der Natur“: „Das, was wir mit Füßen treten oder regelmäßig mähen, kann für uns Menschen hilfreich sein.“

Denn wilde Pflanzen haben gegenüber kultivierten nicht nur viel mehr Vitamine und Mineralstoffe. „Mit jedem Kraut nimmt man auch natürliche Antibiotika zu sich. Das heißt, es stärkt das Immunsystem, was auch ohne oder nach Corona wichtig ist“, so die Kräuterexpertin und zählt auf: Antiviral wirkende Pflanzen sind zum Beispiel Salbei, Melisse, Wasserdost und Knoblauch. Weitere antiseptisch wirkende Pflanzen sind unter anderem Thymian, Lavendel, Knoblauchrauke, Rosmarin, Pfefferminze und Zwiebel. Aber auch andere Kräuter, die vorwiegend Bitterstoffe für eine bessere Verdauung enthalten wie Schafgarbe, Löwenzahn und Wermut oder Kräuter mit vorwiegend Saponinen wie Spitzwegerich, Seifenkraut und Eibisch und eine schleimlösende Wirkung haben, beeinflussen unser Immunsystem positiv.

„Also ein guter Grund, Kräuter zu verwenden, zumal sie alle direkt vor der Haustür wachsen und nicht aus fernen Ländern kommen“, so Ina Schirmer und erklärt bei einem Spaziergang durch den Garten, dass zum Beispiel Kapuzinerkresse bei Blasenentzündungen hilft, Erdrauch gegen Schuppenflechte, die Wilde Karde gegen Borreliose, Giersch gegen Gicht, Beinwell gegen Hexenschuss. Johanniskraut stärkt die Nerven, Gundelrebe das Bindegewebe der Venen. Jetzt im Frühjahr helfen Brennnessel, Giersch und Löwenzahn, den Körper zu entgiften. „Nicht umsonst heißt es, gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen“, so Ina Schirmer.

Doch auch kulinarisch machen die wilden Kräuter eine gute Figur und lassen sich wunderbar in den täglichen Speiseplan einbauen, zumal sie würziger und aromatischer sind. Vogelmiere schmeckt ein bisschen nach Mais, Hopfenspitzen nach Spargel. Der sehr bittere Wermut eignet sich – unbedingt dosiert in kleinen Mengen – für Kräuterschnäpse. Eine alte, vergessene Gemüsepflanze, die oft in Bauerngärten zu finden ist, ist die Nachtkerze. Schon Goethe soll sie sehr geschätzt haben. Die weiß-rot durchzogenen Wurzeln die aufgrund ihres Aussehens auch Schinkenwurzel genannt werden, können ebenso gegessen werden wie die gelb leuchtenden Blüten. Ina Schirmer füllt sie gern mit Frischkäse. Und die Samen, aus denen das gegen Neurodermitis helfende Nachtkerzenöl gewonnen wird, passen auch gut ins Müsli, so die Kräuterexpertin, die alle ihre Rezepte selbst zubereitet und geprüft hat.

Dennoch weist sie darauf hin, dass Heilkräuter bei bestimmten Erkrankungen die Heilung unterstützen können, jedoch den Arztbesuch nicht ersetzen. Auch können sie bei sehr empfindlichen Menschen allergische Reaktionen hervorrufen. Fast täglich durchstreift Ina Schirmer Wald und Wiesen auf der Suche nach frischen Kräutern, die dann in Hotels der Insel auf den Tisch kommen. Doch auch mit interessierten Gästen ist sie gern unterwegs, sammelt mit ihnen Kräuter und zaubert anschließend Wildkräutermenüs. „Ich möchte das ursprüngliche Wissen der Heilpflanzen weitergeben, damit die Leute erfahren, wie Kräuter Gesundheit und Wohlbefinden unterstützen können.“

Noch mehr mit der Natur verbunden

Allerdings war das in den vergan- genen Wochen nicht möglich, hat doch das Coronavirus Touristen und Urlauber seit März komplett von der beliebten Ostseeinsel verbannt. So kam auch das kleine Unternehmen von Ina Schirmer nahezu komplett zur Ruhe, Einnahmen blieben aus. Doch die 48-Jährige, die abseits der quirligen Bäderorte lebt, hat dieser Ruhe auf der Insel auch etwas Positives abgewinnen können. „Die Strände waren

noch viel traumhafter und ich habe viel Zeit im Garten verbracht, bin mit meiner Hündin durch den Wald und über die Wiesen spaziert – ganz in Ruhe und ohne Druck. Das hat mich mit der Natur noch viel mehr verbunden, mir Kraft und Urvertrauen gegeben.“ Auch viel Bewegung. Musik und Lesen haben sie gestärkt, um gut über diese Zeit zu kommen. Inzwischen dürfen wieder Urlauber auf die Insel und Ina Schirmer lädt wieder zu Kräuterwanderungen und Wildmenüs ein – natürlich unter Einhaltung aller geforderten Maßnahmen. Es ist ein zarter Neubeginn.

Und so fällt es ihr nicht leicht, einen Blick in die Zukunft zu werfen. „Ich versuche im Augenblick zu leben“, sagt sie und verrät, dass sie oft von Besuchern gefragt werde, „ob man denn von den Kräutern leben könne.“ Dann stellt sie ihnen die Gegenfrage: „Was bedeutet „leben“?“ In den Urlaub fahren? Shoppen? Das ist es für sie nicht. Sie setzt im Leben andere Prioritäten, zu denen vor allem das eigene Zeitmanagement gehört: „Ich liebe es, den Tag so zu gestalten, wie ich ihn mag, möglichst ohne Stress und Druck.“

Und sie wünscht sich, dass sie gesund bleibt und ihren kleinen Kräutergarten mit Hofladen, in dem es getrocknete Küchen- und Heilkräuter, Pestos, Gewürze, Tee, Kräutersalze und Räucherwerke gibt, weiterführen, ihr Kräuterwissen auch weiterhin ihren Gästen vermitteln kann und dass diese dabei vor allem entspannen und zur Ruhe kommen.

Mehr Informationen: www.kraeuterverbena.de

Direktvermarktung: Junge Meister im Doppelpack

Das Fleischerhandwerk in der Römhilder Agrargenossenschaft liegt in jungen Händen. Betriebsleiter Sebastian Michael ist gerade mal 27 Jahre alt. Sein Weg zur Führungskraft ging schneller, als gedacht.

Von Birgitt Schunk

(Text und Fotos)

Eigentlich wollte Sebastian Michael Koch werden. „Essen und Lebensmittel interessierten mich schon immer“, sagt er. Als Kind vom Dorf war er zudem oft genug dabei, wie zu Hause geschlachtet und Wurst gemacht wurde. „Vor allem wollte ich in einem handwerklichen Betrieb lernen, in dem von der Pike auf alles noch selbst gemacht wird – so wie früher.“

Heute ist der junge Mann aus Leimrieth immer noch in seinem Lehrbetrieb, der Landwirtschaftlichen Erzeugung und Vermarktung (LEV) „Zu den Gleichbergen“ Römhild eG, und hat den Meisterbrief in der Tasche. „Ich hatte mir von Anfang an vorgestellt, irgendwann einmal Verantwortung zu übernehmen.“ Mit 26 Jahren erfüllten sich seine Berufswünsche, denn da wurde er Betriebsleiter der Fleischerei. „Das ging schneller als gedacht.“ Er weiß somit, dass es auch berufliche Chancen auf dem Lande gibt. „Ein Städter wollte ich ohnehin nie werden.“ Zeit und kurze Wege, Landleben, Familie und Freunde sind ihm wichtig.

AlS Meister Chef von sieben Leuten

Als Fleischer-Meister geht der Arbeitstag zudem früh los, nach dem Mittag kann er sich schon fast auf den Heimweg machen. So bleibe Zeit für den Nachwuchs und das Haus: „Auch das sind Vorteile in dem Beruf“, so Sebastian Michael.

Heute ist der 27-Jährige Chef von sieben Leuten und einem Lehrling – eine junge Truppe, das Durchschnittsalter liegt bei 35 Jahren. Sein 26-jähriger Kollege Andreas Heun wird ebenso seinen Meisterabschluss ablegen – die letzte Prüfung ist wegen der Coronakrise allerdings verschoben. Michael und er kennen sich schon aus der Kindergartenzeit und lernten beide im Betrieb. Zwischenzeitlich lebte und arbeitete Heun in Südbayern, kam aber wieder zurück. „Ich konnte hier wieder anfangen und wollte aber unbedingt meinen Meister machen.“

Lesen Sie auch:

Hausschlachtung wie früher – mit der Jugend von heute

In seinem alten Betrieb stieß er dabei auf offene Ohren. LEV-Vorstandsvorsitzender Udo Schubert hatte nur eine Bedingung: Beide sollten nicht gleichzeitig die Meister-Schulbank drücken. „Ansonsten muss man jungen Leuten, die wirklich wollen, solche Chancen bieten, um sie zu halten“, sagt er. Der Betrieb finanzierte die Lehrgänge und legte auch beim Gehalt nach erfolgreichem Abschluss etwas drauf. „Sonst funktioniert es nicht – zumal die Bewerberzahlen für eine Lehre im Fleischerhandwerk in den letzten Jahren stark zurückgegangen sind.“ Dennoch kann die Genossenschaft mit dieser Konstellation nicht klagen. Die jungen Leute selbst und auch die Qualitätsprodukte werben für die Branche.

Der Aufwand ist hoch, denn das Unternehmen schlachtet noch selbst und hat hier einiges investiert. „Solange wir das können, wollen wir den Standard halten“, sagt Schubert. Rund 30 Schweine werden in der Woche geschlachtet. Die Tiere wurden viele Jahre selbst in dem nur einen Kilometer entfernten Stall aufgezogen.

Lesen Sie außerdem zum Thema:

Direktvermarktung in der Agrargenossenschaft Görike-Schönhagen

Kurze Wege bis zur Direktvermarktung

Dort werden die Schweine auch heute noch gemästet, allerdings unter einem neuen Betreiber. „Der hat ein geschlossenes System und kann effektiver arbeiten – wir waren immer vom Läuferpreis abhängig.“ Von diesem Betrieb und weiteren Partnern wird zugekauft. Wichtig sei, dass die kurzen Wege von der Schlachtung bis zur Verarbeitung erhalten blieben. „Das ist auch eine Qualitätsfrage für uns.“ Verarbeitet werden zudem zwei bis drei Bullen pro Woche. Neben der eigenen Landkaufhalle am Firmensitz betreibt die LEV Filialen in Heldburg, Schleusingen und Hildburghausen. Zwanzig Verkäuferinnen finden hier Arbeit. Die Produkte werden geschätzt und nachgefragt. „Trotzdem schauen noch zu viele Leute nach Billigangeboten – hätten wir unsere Läden in großen Städten, könnten wir mehr absetzen.“

Lesen Sie auch:

Lammfleisch im Online-Shop

Das BetriebsKlima stimmt

Die Coronakrise bekommt der Betrieb am sinkenden Umsatz zu spüren. Große Feste fallen aus, private Partys sind ebenso nicht erlaubt. „Es wird längst nicht so viel gegrillt wie sonst um diese Zeit“, weiß Schubert. In den Läden mussten zudem die Corona-Auflagen umgesetzt werden – von Absperrungen bis hin zu Schutzscheiben an der Kasse. „Das volle Programm.“ Online bestellen die Kunden etwa Konserven mit Hausschlachtwurst, Knacker oder Schinken. „Das sind aber keine Riesenumsätze – vielleicht 20, 30 Pakete in der Woche.“

Wichtig aus Schuberts Sicht ist vor allem, dass das Arbeitsklima stimmt. „Das passt in der Fleischerei“, sagt er. Die junge Mannschaft kann freilich eigene Ideen umsetzen. So kam jüngst beispielsweise der „Knusperbauch“ mit verschiedenen Außenwürzungen wie Curry oder Kräuter in die Ladentheke. Neben der klassischen Thüringer Rostbratwurst gibt es auch Varianten mit Barbecue oder Käse.

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft in Thüringen. mehr

Sachsen-Anhalt überarbeitet die Förderung zum Herdenschutz vor Wölfen. Dabei werden auch Schulungen für Hobbyhalter zur Pflicht. Doch bei den Herdenschutz-Beratungen gibt es Unklarheiten.

Sachsen-Anhalt regelt die Förderung präventiver Maßnahmen zum Schutz des Weideviehs vor Wölfen neu. Das geht aus dem vom Agrarministerium überarbeiteten Merkblatt zum Antragsverfahren 2020 (Antragsfrist 15. September) hervor, das den Verbänden kurzfristig zur Stellungnahme zugeleitet wurde. Es konkretisiert die Bestimmungen der 2019er-Richtlinie zum Herdenschutz und Schadensausgleich.

Nicht mehr bezuschusst werden soll ab diesem Jahr die Anschaffung zertifizierter Herdenschutzhunde. Diese würden in der Regel als Welpen oder Nachzucht selbst aufgezogen und ausgebildet. Die Förderung war in der Tat nicht angenommen worden, weil sie nur für ausgebildete Hunde greift und es eine dreijährige Zweckbindungsfrist gibt. Diese Hürden waren für die Weidetierhalter offenbar zu hoch.

Ab 2021 Übernahme laufender Ausgaben von Wiedetierhaltern

Stattdessen plant das Land, spätestens ab 2021 die laufenden Betriebsausgaben für zertifizierte Herdenschutzhunde (Futter, Steuer, Versicherung, Impfkosten) und für wolfsabweisende Zäune zu bezuschussen. Hierzu soll eine neue Richtlinie erarbeitet werden. Der Fördertatbestand war im Dezember neu in den GAK-Rahmenplan 2020–2023 aufgenommen worden. Die jährlichen Zuwendungen in ausgewiesenen Wolfs- bzw. Gefährdungsgebieten betragen hiernach je Kilometer Mobilzaun bis 1.230 € bei Schafen und Ziegen bzw. bis 620 € bei Rindern, Pferden und Damwild. Für feststehenden Elektrozaun werden bis 235€/km gewährt, je Herdenschutzhund bis 1.920 €. Die Zuschüsse sind auf höchstens 450 €/ ha beweidete Fläche und Jahr für den Zuwendungsempfänger oder Betrieb begrenzt. Die GAK-Fördermaßnahme ist bis zum 31. Dezember 2022 befristet.

Für den Herdenschutz von Schafen, Ziegen und Gehegewild – in definierten Gebieten mit wiederholten Wolfsübergriffen auch von Jungtiere führenden Rindern und Pferden – finanziert das Land weiterhin die Anschaffung mobiler Elektrozäune nebst Zubehör zu 100 % (ohne MwSt.) mit jährlich maximal 30.000 € pro Antragsteller, dies ausschließlich aus Eigenmitteln. Maßgeblich überarbeitet wurde das Merkblatt in Bezug auf den Mindestschutz als Grundlage für die Förderung und für Billigkeitsleistungen zum Schadensausgleich bei Übergriffen von Wölfen auf Weidetiere. Die einzuhaltenden Kriterien werden für die Weidetierarten detailliert vorgegeben.

herdenschutz 2019 mit 1 MIo. Euro gefördert

Im Jahr 2019 beantragten laut Ministerium 183 Antragsteller, darunter 156 landwirtschaftliche Betriebe und 27 Hobbytierhalter, rund 1,15 Mio. € an Präventionsmitteln. 163 Anträge mit einem Volumen von 975.800 € wurden bewilligt. Das ursprünglich im Landeshaushalt hierfür vorgesehene Budget (220.000 €) musste dazu aufgestockt werden. Künftig sollen Antragsteller zur „Erhöhung der Effizienz von Herdenschutzmaßnahmen“ verpflichtend an Schulungen über wolfsabweisende Zäunungen teilnehmen müssen, und zwar binnen sechs Monaten nach Bewilligung der Fördermittel.

Sachsen-Anhalt aktuell

Nach Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Sachsen-Anhalt. mehr

Das Wolfskompetenzzentrum Iden und die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) Iden bieten ab 2020 in der Regel zwei gemeinsame Schulungen im Jahr an. Die Teilnahme ist gebührenfrei, aber durch Vorlage einer Teilnahmebestätigung bei der Bewilligungsbehörde nachzuweisen. Hiervon ausgenommen werden sollen Weidetierhalter, die im Rahmen ihrer beruflichen Ausbildung (Lehre, Fachschule, Universität) Kenntnisse zum Themenkomplex Zaunbau erworben haben. Der Nachweis hierüber ist durch Vorlage eines entsprechenden Abschlusszeugnisses zu erbringen. An den Schulungen teilnehmen können aber alle Weidetierhalter, so das Agrarministerium, das dies auch ausdrücklich empfiehlt.

Herdenschutz: Beratung als Schwerpunkt

Zur „Erhöhung der Wirksamkeit von Herdenschutzmaßnahmen“ sollen ab 2020 zudem Honorarverträge mit „kompetenten Organisationen zur gezielten Unterweisung besonders gefährdeter Weidetierhalter“ abgeschlossen werden. Die entsprechenden Vertragsinhalte werden dem Ministerium zufolge momentan ausgearbeitet.

Ansprechpartner der Weidetierhalter für Beratungs- und Schulungsdienstleistungen waren bislang zuvorderst das Zentrum für Tierhaltung und Technik der LLG sowie das Wolfskompetenzzentrum, beide in Iden. Seit diesem Jahr ist der Herdenschutz zudem ein Schwerpunkt der geförderten landwirtschaftlichen Beratung von Tierhaltern durch anerkannte fach- und sachkundige private Berater gemäß der zugehörigen Richtlinien. Dass nun auch noch „kompetente Organisationen“ gezielte, vom Staat honorierte Unterweisungen vornehmen dürfen sollen, macht das Wirrwarr der Zuständigkeiten nur noch größer.

Zuständige Behörde für die Antragstellung und Bewilligung ist das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Anhalt, Kühnauer Straße 161, 06846 Dessau-Roßlau

Ernte 2020: Die Mähdrescher sind fit

Die Vorbereitungen der Technik für die Ernte 2020 laufen auf Hochtouren. Die sorgfältige Vorbereitung der Mähdrescher ist wichtig, damit sie zur Ernte gut laufen. Dabei ist einiges zu beachten.

Für die diesjährige Ernte wird noch einmal etwas weniger Winterweizen als im schon schwachen Vorjahr erwartet. Das liegt vor allem an der geringeren Anbaufläche. Dafür steht mehr Sommergetreide und Mais auf den Äckern. Was letztendlich geerntet wird, hängt vom weiteren Witterungsverlauf ab. Momentan gibt es flächendeckend keinen dramatischen Wassermangel. Aber wenn das wenige Nass in den oberen Schichten weg ist, kommt das große Dursten. Denn

das Wasserdefizit in tieferen Schichten ist groß, besonders in

Ost- und Süddeutschland.

Auch in Europa wird keine Rekordernte erwartet. Weltweit dagegen sagen die Prognosen eine gute Ernte voraus. Damit sind hohe Preise, die eine geringe Ernte abdämpfen, nicht zu erwarten. So oder so, die Erntevorbereitungen laufen. In einigen Betrieben werden neue Lager erstmalig gefüllt, da gibt es etwas Lampenfieber. Andere haben einen oder mehrere neue Mähdrescher, da wird man zumindest anfangs unruhigere Fahrer antreffen. Auch wenn es eine veränderte Abfuhrlogistik geben wird, muss diese sich beweisen.

Keine Ernte Ohne Mähdrescher

Das Herzstück der Ernte sind die Mähdrescher. Egal ob groß oder klein, sie sollen möglichst selten stehen, wenn Erntewetter ist. Je leistungsfähiger ein Mähdrescher, umso mehr Getreide bleibt ungedroschen, wenn er eine Stunde ausfällt. Warten auf Abfuhrkapazität? Das sollte nicht sein! Dem Stillstand wegen Defekten sollte man vorgebeugen. Das überlassen nur noch wenige dem Zufall und nur der eigenen Werkstatt.

Die großen Mähdrescherhersteller bieten schon seit Jahren Programme zur gezielten Überprüfung und Instandsetzung an. Wie das organisiert ist und abläuft, haben wir uns in den Technischen Werkstätten Langengrassau im Süden Brandenburgs angesehen (€). Mit coronabedingtem Abstand und ohne Mitarbeit des Fahrers wurden Ende April dort die letzten von insgesamt 40 Mähdreschern durchrepariert. Eine beeindruckend lange Checklistete dafür wird schon nach der Ernte erstellt. Nicht zu unterschätzen neben der Einsatzsicherheit ist die Möglichkeit, jetzt nur ein Lager zu wechseln oder dessen Sitz aufzuarbeiten, statt in der Ernte möglichst schnell das komplette Getriebe zu tauschen.

Standzeit bei der ERnte SParen

Ebenfalls Stillstandszeiten spart die Möglichkeit des Fernzugriffs auf die Maschinen. Oft kann die Werkstatt dem Fahrer schon von Ferne helfen, vor allem bei Software- und Einstellungsproblemen. Aber auch wenn geschraubt werden muss: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Monteur gleich mit dem richtigen Teil angefahren kommt, ist heute so groß wie noch nie. Neben dem Fernzugriff hilft auch ein mit dem Smartphone aufgenommenes Bild – sofern die Maschine nicht gerade in einem der immer noch existierenden Funklöcher ausfällt.

Automatisierung entlastet den Mähdrescherfahrer. Es begann mit einem mechanischen Sensor zum Führen des Schneidwerkes entlang der Bestandeskante. Diese wird noch heute von optischen Sensoren genutzt. Dazu gekommen ist die immer mehr verbreitete automatische Lenkung per GPS. Der Fahrer kann viel intensiver das Schneidwerk beobachten sowie Dreschwerk und Reinigung anpassen. Spitzenmodelle stellen inzwischen fast alle Parameter des Dreschvorganges automatisch ein.

Ebenfalls entlastend für den Fahrer und förderlich für einen optimalen Durchsatz ist die automatische Regelung der Fahrgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Bestandesdichte. Doch das ist nur einer von vielen technischen Trends, die sonst noch bei Mähdreschern aktuell sind (€). Wünschen wir uns Wasser fürs Wachstum, die Mähdrescher sind fit.

Rote Gebiete: Plötzlich drin

Bisher zählten Flächen im Altenburger Raum nicht zu den roten Gebieten. Das kann sich mit der Neuausweisung im Rahmen der Düngeverordnung aber ändern, fürchtet die Kriebitzscher Agrar eG.

Die Kriebitzscher Agrargenossenschaft eG im Altenburger Land zählt zu den Betrieben, die in den vergangenen Wochen Nitratmessstellen in ihrer Flur als überprüfungsbedürftig gemeldet haben. Insgesamt hegen Landwirte im Land an über 200 der für die Ausweisung der künftigen roten Gebiete genutzten Nitrat-Messstellen Zweifel.

In der noch bis Ende des Jahres gültigen Kulisse liegen die 1.800 ha der Kriebitzscher nicht im Nitratüberschussgebiet. In der aktuellen Arbeitskarte des Landesumweltamtes jedoch tauchen auch sie auf. Pflanzenbauvorstand Denis Fischer kann dies nicht verstehen. Die N-Salden tendieren gegen null, was eher die Verpächter als die Wasserleute auf den Plan rufen sollte.

Gerade einmal 0,3 Großvieheinheiten

Von den 6.000 Mastplätzen sind nur 4.500 belegt, weil man den Schweinen mehr Platz bietet. Bei rund 0,3 GV/ha bekomme er von seiner Tierhaltungs-Vorstandskollegin Kerstin Fröhlich eigentlich zu wenig organischen Dünger.

Die Messstelle, die den Betrieb in ein rotes Gebiet manövriert, hat ihre Besonderheiten. Sie zählt zu einem Grundwasser-Sondermessnetz in der Gemeinde Rositz. Im alten Braunkohlerevier drückt das Grundwasser mit giftigen Verbindungen nach oben. Ganze Häuser sind daher nicht mehr bewohbar. Bekannt ist Rositz durch die „Neue Sorge“ – ein Restloch, in dem Abfälle einer Teerfabrik „entsorgt“ wurden. Dutzende Messstellen überwachen die Grundwassersituation.

Auf einem Weizenschlag, der an den Ort grenzt und der kaum 7 ha groß ist, finden sich gleich vier davon. Jene mit dem höchsten Nitratwert wurde jetzt in die Arbeitskarte aufgenommen. „Vor zehn Jahren wurden hier 146 Milligramm Nitrat je Liter gemessen. Im Mittel der letzten Jahre waren es 39,2“, berichtet Fischer. Angesichts der vom Betrieb praktizierten Landwirtschaft und der schweren Lössböden könne er jedenfalls nicht erklären, wie man sowohl für den einst hohen Nitratgehalt als auch für seine gleichzeitige Reduzierung verantwortlich sei. Die Messwerte der letzten drei Monate zeigen im Übrigen Werte von um die 25 mg/l an.

Die Widersprüchlichkeit kombiniert mit der außergewöhnlichen Umweltsituation ist es, die den Betrieb bewog, Antworten bei der Ad-hoc-Arbeitsgruppe aus Vertretern der Landwirtschaft und der zuständigen Fachbehörden zu bekommen, die zum Dialogforum Ende Februar gebildet wurde.

Laut Thüringer Bauernverband (TBV) entsprechen die Meldungen der Landwirte 58 % der in der aktuellen Arbeitskarte des Landesumweltamtes als belastetet dargestellten Messstellen. TBV-Fachreferent André Rathgeber schätzt ein, dass sich ein Großteil der angemeldeten Zweifel an der Lage der Messstellen und/oder der früheren landwirtschaftlichen Nutzung festmachen. Rathgeber hofft, dass dies Beachtung finden wird, wenn die Fachleute des Landesumweltamtes die Hinweise der Landwirte prüfen. „Geschichtliche Erkenntnisse zu einer früheren N-intensiven landwirtschaftlichen Nutzung fließen bei einer aktuellen Bewertung von gemessenen Grenzüberschreitungen an einer Messstelle nicht gesondert mit ein“, heißt es auf Anfrage der Bauernzeitung bei der Wasserbehörde. Es werde lediglich die Grenzüberschreitung als solche betrachtet.

Der Ausgang der Überprüfung ist nach dem letzten Treffen der Arbeitsgruppe am Freitag der Vorwoche im Umweltministerium noch offen. Aufgrund der vielen Zuarbeiten sei noch keine abschließende Bewertung möglich. Landwirte und Behördenvertreter vereinbarten, frühestens im Juni Ergebnisse bekannt zu geben.

Nitrat: Ein Drittel der Brunnen qualifiziert gemeldet

Immerhin meldeten Betriebe auch 64 ihrer Brunnen als zusätzliche Nitrat-Messstellen. „Die Qualität der eingereichten Daten unterscheidet sich sehr. Dabei schwanken die Angaben von einer alleinigen Lagebeschreibung bis hin zu einer vollständigen Dokumentation mit Angaben zum Ausbau und einem Schichtverzeichnis“, urteilt das Landesumweltamt. Nach einer ersten Kurzbewertung würden 26 Messstellen die Mindestanforderungen für eine weitere Prüfung erfüllen.

Der Kriebitzscher Pflanzenbauvorstand Denis Fischer glaubt weiter fest daran, dass die betroffene Messstelle in seinem Areal „ein Irrtum“ war. Er blickt mit Spannung auf die angekündigte Bewertung.

Regionale Produkte mit leichtem Plus

Mehr Absatz von regionalen Produkten bestätigt der Konsum in Dresden dem sächsischen Agrarminister Günther. Der Regionalvermarkter macht auch deutlich, dass die Politik helfen könnte, kleineren Erzeugern den Weg ins Sortiment zu ebnen.

Vor allem der Frischebereich legte zu: Backwaren, Milch, Fleisch und Wurst aus regionaler Erzeugung haben die Kunden der Konsum Dresden eG in den ersten Monaten des Jahres 2020 vermehrt gekauft. Eine Steigerung beim Absatz regionaler Lebensmittel während der Coronakrise sei durchaus belegbar, sagt Roger Ulke, Vorstandssprecher der Konsum Dresden eG. Im letzten Jahr habe der Umsatzanteil regionaler Produkte bei 22 % gelegen, im ersten Quartal 2020 bei rund 26 %. Dabei hätten heimische Lieferanten teils nicht die stark gestiegene Nachfrage nach bestimmten Produkten – etwa Nudeln – bedienen können.

Das Bewusstsein für Regionalität sei in der Krise gestiegen, glaubt Sachsens Agrarminister Wolfram Günther (Grüne). Bemühungen, die Versorgung regionaler zu gestalten, gebe es jedoch schon länger. Den Wunsch vieler Kunden in Deutschland nach Nachhaltigkeit und Regionalität belegten nicht nur Umfragen, sondern auch Kaufentscheidungen. Versorgungsunabhängigkeit sei ein Motiv, doch es gibt noch andere. Zum Beispiel die Vermeidung von Verkehr, aber auch die Erhöhung der Wertschöpfung im ländlichen Raum. „Da haben wir in Sachsen noch viel Luft nach oben“, so Günther. So fehle es an Verarbeitungsstrukturen im Freistaat. Der Wunsch vieler Kunden nach Produkten aus der Nähe sei in dem Umfang gar nicht ohne Weiteres zu erfüllen.

Dies zu ändern und die regionale Versorgung aus der Nische zu holen, daran arbeite sein Ministerium, in dem inzwischen eigens ein Referat für regionale Wertschöpfung eingerichtet worden ist. Vor allem durch Moderation und Vermittlung zwischen den Akteuren will das Landwirtschaftsministerium dazu beitragen, entsprechende Kreisläufe zu etablieren.

Ansätze gebe es – Günther nennt hier explizit auch größere Agrarbetriebe, die Direktvermarktung aufgebaut haben –, doch dies seien „noch zarte Pflänzchen“. Das Onlineportal regionales.sachsen.de, das während der letzten Wochen weiter gewachsen sei, soll ebenfalls helfen, Produzenten und Kunden zusammenzubringen.

Regionalportal erweitert

Aktuell sind im vom Freistaat angebotenen Portal regiona- les.sachsen.de 317 Regional- erzeuger und 56 Regionalini- tiativen registriert (Stand Ende vergangener Woche). Darüber hinaus verweist das Portal auf 67 regionale Spezialitäten und die Möglichkeiten, diese zu beziehen. Das Portal ist zuletzt durch die zusätzlichen Produktkategorien „Zierpflanzen, Gemüsejungpflanzen, Kräuter“ und „Gehölze, Stauden“ ergänzt worden. Zudem wurde die Benutzeroberfläche um Auswahlfunktionen erweitert, um gezielt nach Onlineangeboten sowie Versand- und Liefermöglichkeiten zu suchen.

Auch der Handel setzt auf Regionales. Das bestätigt Roger Ulke. Der Konsum Dresden vertreibt in seinen Filialen rund 3.500 Artikel von 115 sächsischen Lieferanten. Der Umsatz damit generierte betrage 26 Mio.€ „Eine ordentliche Zahl“, so der Vorstandssprecher. Es könnte auch mehr sein, doch der Anteil ist offenbar so leicht nicht zu erhöhen.

Sachsen aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Sachsen. mehr

An den Preisen scheitere die Aufnahme regional erzeugter Lebensmittel ins Angebot nicht. „Die Preise sind marktfähig, das ist kein Thema“, versichert Ulke. Ein Hinderungsgrund ist ihm zufolge insbesondere bei kleineren Erzeugern die Notwendigkeit, Nachweise und Zertifikate zu erbringen. Man sei darauf angewiesen, dass alle Waren rückstandsfrei sind und stelle dies durch Gütekontrollen und Zertifizierungen sicher. Für kleine Erzeuger sei dies jedoch oft mit hohem Aufwand verbunden, der mitunter nicht zu leisten sei. Wenn die Politik Wege eröffnen würde, dies zu erleichtern, so Ulke, „dann könnte man viel mehr kleinere Erzeuger ins Sortiment integrieren.“

Ob die Coronakrise den Absatz von Regionalprodukten tatsäch lich nachhaltig stärkt? Ulke ist vor sichtig: „Um das endgültig zu be werten, würde ich noch etwas Zeit vergehen lassen.“ kb

Die Kitzsuche mit Drohnen ist im Trend. Doch trotz der modernen Technik ist der Aufwand hoch. Die Kombination Wärme- und Normalbild verbessert die Trefferquote. Und so funktioniert´s…

Silvesterknaller sind großer Stress für Hunde. „40 von 50 gesuchten Hunden, deren Besitzer sich an uns gewandt haben, konnten wir mit unseren Drohnen, ausgestattet mit Wärmebild- und Normalkamera, finden.“ Das berichtet Alexander Mohr aus Bergen in Rheinland-Pfalz. Er ist Gründer und Inhaber der Firma Copter Pro. Rund 50 Freiberufler und Franchisenehmer deutschlandweit nutzen die von Mohr vertriebenen Drohnen der japanischen Firma Yuneec. Mit Erfahrungen aus dem Modellflugzeugbau bietet sie professionelle Drohnentechnik an.

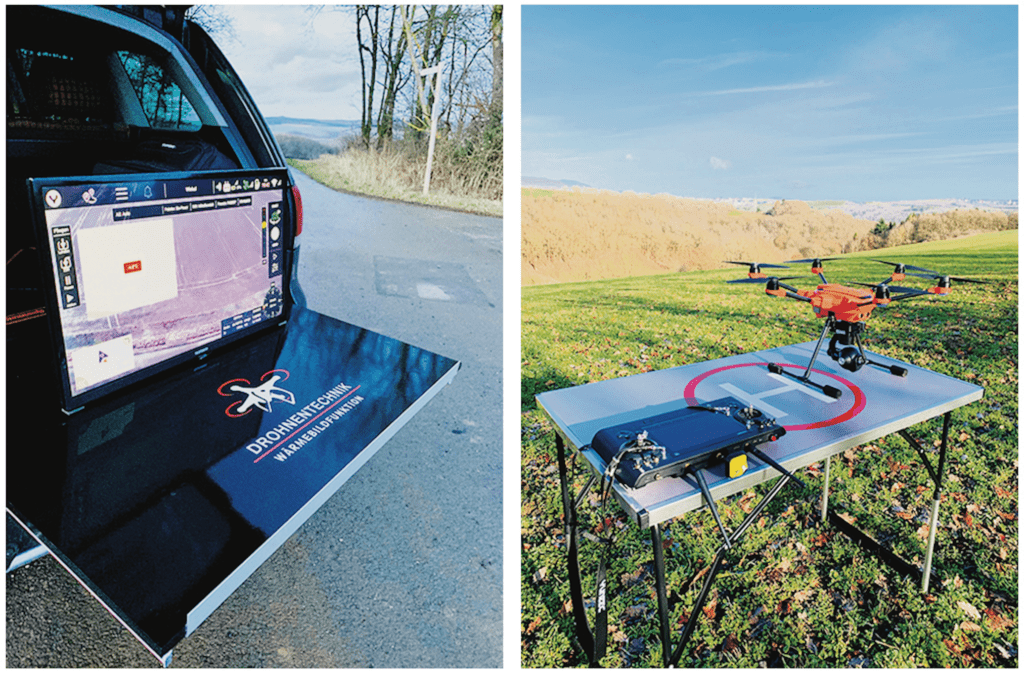

Auch bei der Anzeige der Bilder von der Drohne kommt ordentliche Technik zum Einsatz: „Ich habe einen 40-Zoll-Monitor im VW-Bus. Da kann man gut beide Bilder nebeneinander sehen“, so der begeisterte Drohnenpilot. „Der Vergleich Wärmebild und Normalbild nebeneinander auf dem großen Bildschirm verbessert die Trefferquote. Bei uns läuft kaum noch jemand zu einem Maulwurfshaufen.“

Mohr fliegt auch für andere Branchen als für die Landwirtschaft und sein Jägerhobby. Aber Kitzsuche und Unterstützung der Jagd haben es ihm besonders angetan. „Mit der Drohne kann ich auch die Jagdarbeit effektiver und gezielter angehen. Wo sind Wildschweine im Feld, wo ihre Wege durch den Mais?“ Auch bei der Beurteilung von Wildschäden und der Unterscheidung von Lagergetreide durch Wind in Abgrenzung zu Wildschäden ist die Befliegung sehr hilfreich.

Zwei Helfer pro Pilot bei der Kitzsuche

Alexander Mohr hat sich als Jäger auch der Rehkitzrettung angenommen. „Einsätze planen wir sowohl am PC vor dem Einsatz als auch am Laptop im Auto. „Je nach Standort des Interessenten suche ich unter meinen Partnern jemanden für den Einsatz aus. Ein Pilot benötigt zwei Helfer, vorzugsweise vom Landwirt oder Jäger vor Ort. Bei Bedarf können wir auch auf freiwillige Helfer zurückgreifen.“

Ein Tisch für Start und Landung ist nicht nur für den Piloten bequem, so wird auch die Optik vor Verschmut zung geschützt. Vorne die Fernbedienung der Drohne.

Die Drohne fliegt die geplanten Raster ab. Wird ein Kitz detektiert, lässt der Pilot sie über dem Fundort in der Luft stehen und ein Helfer läuft hin. Er hat per CB-Sprechfunk im Headset Kontakt zum Piloten. Handschuhe, Gras als Schutz vor Geruchsübertragung und eine luftige Kiste – die Bergung des Kitzes verläuft wie bei anderen Suchmethoden auch. Während der eine Helfer das Kitz zum Waldrand bringt, ist der andere Helfer in Bereitschaft. „Auch angrenzende Flächen schauen wir mit an, damit von dort keine Tiere in die abgesuchte Fläche laufen.“ Die Wiesenflächen sollten direkt nach dem Absuchen gemäht werden. Nach Abschluss der Mahd werden die Kitze freigelassen.

Für den Einsatz berechnet Mohr 109 € je Stunde, aber maximal 450 € pro Tag. Dazu kommen die Anfahrtskosten. „Mit unserem Profigerät können wir fast unabhängig vom Wetter suchen. Die Tagesleistung beträgt rund 100 Hektar. Das schafft man mit einer Hobbydrohne nicht. Unsere H520 schlägt mit rund 4.000 Euro zu Buche, das ist für mich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis“, so der begeisterte Pilot. „Dieses Modell setzen auch Rettungsdienste und Feuerwehr ein.“

Kitzsuche: Initiative meist aus der Jägerschaft

Olaf Ehrich ist Gründer und Inhaber der Jagdschule Thüringen. In seinem Revier liegen rund 300 ha Wiesen. „Früher haben wir mit Hunden nach den Kitzen gesucht. Inzwischen hatte ich mehrmals einen befreundeten Drohneneigentümer zur Kitzsuche im Revier. Außerdem bin ich auf die Arbeit von Herrn Mohr aufmerksam geworden und habe meine Flächen zuletzt von ihm abfliegen lassen. Das hat mich endgültig angeregt, selbst eine Drohne anzuschaffen.“

Die Initiative zur Kitzsuche geht nach der Erfahrung des langjährigen Jagdausbilders oft von den Jägern aus. Sie bitten die Landwirte, rechtzeitig Bescheid zu sagen, wenn Mäharbeiten anstehen. Ein gutes Verhältnis von Jagdpächtern und Landwirten zahlt sich hier aus. Denn auch über die Kosten des Drohneneinsatzes muss gesprochen werden. Oft übernimmt sie die Jagdgenossenschaft, eine Beteiligung des Landwirtschaftsbetriebes ist ein Zeichen guter Zusammenarbeit.

Olaf Ehrich will die Drohne auch zum Flugtraining von Falken einsetzen. Dafür wird an einer langen Schnur eine auslösbare Beuteattrappe mit Fleisch eingesetzt.

Aus der Serie „Futter aktuell“

Agrofarm Lüssow: Endlich auf die Weide

In der Agrofarm Lüssow, unserem Praxispartner in Mecklenburg Vorpommern, kommen die Jungrinder auf die Weide. Auf Grünland und Acker steht Bestandspflege auf dem Programm.

Pflanzenschutz, Wiesenwalzen, Weideaustrieb – bei Sonnenschein und beinahe sommerlichen Temperaturen herrschte in der Agrofarm eG Lüssow vorige Woche geschäftiges Treiben. „Vor der Wende wurde hier im Betrieb Welsches Weidelgras vermehrt. Das hat damals gutes Geld gebracht. Für uns ist die Grasvermehrung aber eine Hypothek“, sagt Vorstandsvorsitzender Lars-Peter Loeck. Auf Teilschlägen keimt der Grassamen immer wieder aus und macht dem Winterweizen Konkurrenz.

Viel zu tun im Pflanzenschutz

Auch sonst sind die beiden Lüssower Spritzenfahrer in diesen Tagen gefordert. Auf einem 40-ha-Erbsenschlag mussten Roland Mahr und Ralf Winkelmann Blattläuse und Blattrandkäfer bekämpfen. In einem Triticalebestand breiteten sich Kornblume und Kamille aus. „Ohne chemischen Pflanzenschutz wären wir aufgeschmissen“, so Lars-Peter Loeck.

Mitte voriger Woche stand in Lüssow das Walzen der Weiden vor dem Abschluss. Durch das Walzen und Schleppen versuchen die Landwirte die Bestockung der Hauptbestandsbildner anzuregen. Die haben in den vergangenen zwei Trockenjahren ziemlich gelitten. Das Futter auf den Mähweiden, meist Niedermoorstandorte, ist voraussichtlich in zehn Tagen schnittreif. Nach dem ersten Schnitt sind auf 200 ha Weiden Gräsernachsaaten geplant. „Das machen wir mit eigenem Gerät. Dadurch sind wir zeitlich flexibel“, so der Vorsitzende.

Agrofarm Lüssow: 160 Jungrinder auf der Weide

Unterdessen sind die ersten 160 Jungrinder auf der Weide. In Lüssow kommen dafür besamte Färsen im Alter von 16 bis 22 Monaten infrage. „Jüngere Tiere bleiben im Stall, dort haben wir sie besser unter Kontrolle“, sagt Peer Steinführer, seit seiner Ausbildung 2005 in Lüssow. Er ist der Jungrinderexperte auf der Agrofarm. Der Tierwirt hat seine Schützlinge langsam an den Weidegang herangeführt, sie zunächst abends wieder in den Stall geholt.

Für die Weidesaison ist soweit alles vorbereitet, nur einige Zaunpfähle sind noch auszuwechseln. Steinführer kontrolliert täglich Elektrozäune, Wasserschläuche und -tröge. Wenn er auf der Koppel ist, weichen die jungen Rinder ihm nicht von der Seite.

Von solcher Beachtung kann Thomas Schulz nur träumen. Der gelernte Landmaschinen- und Traktorenschlosser, seit 1986 auf dem Betrieb, pflegt mit dem Mähwerk Bankette. „Das ist ganz wichtig für uns. Ohne dies würden Gras und Unkräuter von den Feldrändern in die Bestände wachsen“, sagt Vorstand Wencke Ladwig.

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Saisonarbeit: So leben die Erntehelfer in Brandenburg

Unter welchen Bedingungen leben und arbeiten Saisonkräfte im Spargelanbau in Pandemiezeiten? Der rumänische Botschafter sah sich in Brandenburg im Betrieb der Brüder Jakobs in Schäpe um.

Wohl niemand würde seinen Besuch in der Abstellkammer empfangen, wenn er eine gute Stube hat. Sicher sind nicht überall in Deutschland Saisonarbeiter so gut untergebracht wie im Landmotel in Schäpe. Doch auch der Betrieb, den sich der rumänische Botschafter Emil Hurezeanu am Donnerstag vergangener Woche auf Einladung von Ministerium und Bauernverband ansah, ist Realität und kein Potemkinsches Dorf.

Arbeitsweg in Teams und Kleinwagen

300 Saisonkräfte sind an den zwei Standorten der Brüder Josef und Jürgen Jakobs derzeit beschäftigt. Hundert weniger als in den vergangenen Jahren. Etwa 120 von ihnen wohnen die Saison über im Landmotel: 36 Zimmer mit jeweils eigener Küche, WC, Dusche, Fußbodenheizung. Die Eingänge separat, hinter dem Haus eine Reihe Kleinwagen. „Die haben wir angeschafft, damit die Teams, die zusammen wohnen, auch zusammen aufs Feld fahren können“, sagt Jürgen Jacobs. Die Autos sind älter, haben aber selbstverständlich Tüv.

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr

Für Saisonarbeiter: Hotel Statt Wohncontainer

Hier können sich die rund 300 Saisonarbeiter mit Lebensmitteln für Frühstück und Abendbrot sowie Feierabendbier für 50 ct pro Flasche eindecken. Für ein warmes Mittagessen wird zentral gesorgt.

Das Motel mit Photovoltaikanlage wurde 2011 gebaut und ersetzte einen Containerpark. Ergänzt wird es durch eine Reihe älterer Baracken und eine Leichtbauhalle, in der Unterkünfte und ein kleiner Lebensmittelladen untergebracht sind. Gerade ist Mittagspause, der Botschafter schaut sich eins der Appartements an, spricht mit seinen Landsleuten. Zuvor haben die Jakobs ihm die Sortierung gezeigt: Etwa 2,5 t Spargel werden hier pro Stunde sortiert. Die Kisten sind mit Barcode versehen und lassen sich Feld und Arbeiter zuordnen. Ihrer Leistung entsprechend zahlen Jakobs gestaffelte Zuschläge zum Mindestlohn.

Arbeitsbedingungen oft in der Kritik

Die Bedingungen für Saisonarbeiter seien in Deutschland nach einigen Presseberichten ein Politikum, so Emil Hurezeanu. Darauf müsse er reagieren. „Alle, mit denen ich gesprochen habe, waren zufrieden. Die Arbeit ist schwer, aber die meisten kommen seit Jahren, sind daran gewöhnt und auch mit dem Verdienst zufrieden“, so Hurezeanu gegenüber der Bauernzeitung. Zu klären wäre allein die Frage, wie Arbeiter vor Saisonende zurück nach Rumänien kommen, wenn sie das denn wollen.

Lesen Sie auch: