Er hat Informatik studiert, doch den Job an den Nagel gehängt: Heute ist Patrick Pietsch Hirte in der Sächsischen Schweiz. Seine Thüringer Wald Ziegen lässt er am Fuße der Festung Königstein weiden.

Da kann man nicht meckern: So ein tierisches Spektakel bekommt das Festungsstädtchen Königstein im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nicht alle Tage zu Gesicht. Denn im vergangenen Herbst trieb Ziegenhirte Patrick Pietsch erstmals seine Thüringer Wald Ziegenherde im Beisein von etlichen Schaulustigen vom Sommerquartier in Pfaffendorf ins Winterquartier nach Halbestadt. Zunächst ging es für die Mutterziegen und weiblichen Jungziegen ziemlich flott und ohne großes Gemecker hinunter ins Tal nach Königstein und dann weiter durch den Ort zur Fähre.

Schließlich setzten die Tiere samt Ziegenhirten über auf die andere Seite der Elbe ins Winterquartier. Dort wartete Zuchtbock Balthasar bereits ungeduldig und sehnsüchtig auf „seine“ Damen. Und dessen Einsatz hat sich gelohnt: „Vier Muttertiere sind trächtig und erwarten meist im Doppelpack Nachwuchs. Zu Ostern wird es soweit sein“, rechnet der Hirte und bedauert sogleich, dass sich damit eine verbindliche Buchung für eine Ziegen-Wanderung kompliziert gestalten wird.

Ein Leben für die Ziegen

Der gebürtige Dresdner Patrick Pietsch, auch Patu genannt, entschied sich vor fünf Jahren für ein Leben mit den Ziegen. Um genau zu sein – mit Thüringer Wald Ziegen. Von dieser vom Aussterben bedrohten Nutztierrasse hat er vier Muttertiere samt Jungziegen sowie einen Zuchtbock. Insgesamt beläuft sich der Ziegenbestand auf aktuell 30 Tiere. Sie weiden unter anderem unweit des Tafelberges „Quirl“ und in den Flussniederungen der Elbe unterhalb des Königsteins. Zusätzlich will Patrick Pietsch seine kleine Herde noch um zehn Bocklämmer aufstocken, die er bei dem befreundeten Radebeuler Ziegenprojekt „Ziegenwein“ holen wird.

Mit der Zeit sind immer mehr vorwiegend kleine, private Pachtgrundstücke für die Beweidung hinzugekommen und so bewirtschaft er jetzt ungefähr fünf Hektar, verrät der über 30-Jährige. Besonders ideal sei die sonnenverwöhnte, unmittelbar an der Elbe gelegene Gemarkung Halbestadt. Durch die Nähe des Flusses und die Südseite finden die Tiere selbst in den Wintermonaten immer genügend Grünes, sodass Ziegenhirte Pietsch auf das Zufüttern von Heu und Kraftfutter verzichten kann. Auch feste Ställe gibt es nicht. Stattdessen setzt er auf eine Jurte, die er jederzeit auf- und abbauen kann und die den Tieren Schutz vor Nässe und Kälte bietet. Die Jurte, so sagt er, habe auch die Regengüsse und kleineren Stürme der letzten Wochen gut überstanden. Was er hingegen gerade problematisch sieht, das sind die weichen, nassen und matschigen Weideflächen.

Der studierte Informatiker besucht mindestens einmal täglich seine kleine Herde am Fluss, ist meist mit dem Fahrrad unterwegs und für die Überquerung benutzt er die Fähre. Sobald er die erste von zwei Ziegenherden erreicht hat, rennen ihm die vier Muttertiere Lexa, Lilly, Arne und Alvine in Begleitung von Balthasar, dem Zuchtbock, entgegen. Lexa fängt gleich an zu schmusen. Das gefällt dem Hirten allerdings überhaupt nicht. „Ich habe die Tiere so konditioniert, dass sie speziell bei unseren Wanderungen Abstand zu den Teilnehmern halten.“ Das gleiche gelte auch beim Essen, denn wer möchte sich während der Wanderpause schon die Brote stibitzen lassen?

Bei Gershi und Anashqa, seinen ersten Ziegen, sei das noch anders gewesen, plaudert er aus dem Nähkästchen. Die beiden hatten so eine innige Verbindung zu ihm aufgebaut, dass sie jeden Zaun überwanden, um ihrem Hirten zu folgen. „Ich hatte die beiden schon in Dresden und habe mich intensiv mit ihnen beschäftigt. Sie waren auch dabei, als ich ein Jahr in Struppen auf dem Schellehof in der Sächsischen Schweiz gelebt und gearbeitet habe“, resümiert Patu, der in der Sächsischen Schweiz geblieben ist und sich ein wenig als Nomade versteht. Zwar habe er ein so inniges Verhältnis wie zu dem Ziegenpärchen Gershi und Anashqa seitdem bewusst vermieden. Dennoch verbindet den Hirten und seine Ziegen etwas Besonderes: So bringen die Zibben ihre Lämmer erst dann zur Welt, wenn Patu bei ihnen ist. Dieser Umstand und der geplante Geburtstermin im April führen dazu, dass es bei dem Ziegenhirten keine von ihren Müttern verstoßene Jungen gibt. Zumindest bisher nicht.

Schonende Beweidung

Ob auf den Elbwiesen oder auf den Steilflächen – seine Tiere seien auf beiden Seiten der Elbe wichtige Landschaftspfleger, indem sie die Flächen schonend beweiden, erklärt der Ziegenhirte, der sein Wissen über und seine Begeisterung für die Tiere und deren Haltung auch sehr gern bei Wanderungen an interessierte Besucher weitergibt.

Pietsch hatte sich nach der Haltung von Kaninchen, Laufenten und Schafen letztlich 2014 für Ziegen und gegen ein großstädtisches Leben als Softwareentwickler und Wirtschaftsinformatiker entschieden. „Ich hatte während meines Studiums Zugang zu selbstverwalteten Strukturen bekommen, und das Thema Umweltbildung spielte ebenfalls schon eine Rolle. Ich wollte nachhaltig Lebensmittel produzieren und auf eine zukunftsfähige Landwirtschaft setzen.“ Schließlich habe das über mehrere Tausend Jahre funktioniert. Und zwar auch hier, am Fuße des Königsteins, wo es auf der Festung immer mehrere Hundert Leute zu versorgen galt und kleinstrukturierte Flächen zu pflegen waren. „Dies ist auch heute durch durchdachte, logistische Strukturen möglich. Dadurch werden die Ausgaben gesenkt und die Erzeugung von handwerklichen Kleinstmengen wird wirtschaftlich möglich. Auf den Einsatz von eigenen Maschinen wird komplett verzichtet. Ein weit im Voraus geplantes Weide- und Tiermanagement führt zum durchgängigen Aufwuchs des Grünlandes, das CO2 bindet und zu Humusaufbau der absterbenden Graswurzeln führt“, erklärt er.

Auch beim Transport will der junge Hirte CO2-arme Strukturen für seine qualitativ hochwertigen Produkte aufbauen. Dazu gehört sein Wunsch, mit seinen Tieren zum Schlachter wandern zu wollen, beziehungsweise irgendwann einmal vor Ort schlachten zu lassen. Früher habe es viele Fleischereien im Landkreis gegeben, heute sind sie an einer Hand abzuzählen. Patrick Pietsch arbeitet beim Zerlegen der Tiere und der Herstellung seiner Ziegenknacker mit Fleischermeister Thomas Schick in Pirna und der Fleischerei Falk Häntzschel in Reinhardtsdorf-Schöna zusammen.

Ziegenatelier eröffnet

Der Vertrieb funktioniert größtenteils online – beispielsweise über die Plattform Marktschwärmer. Pietsch bringt dann den Kunden das Fleisch per S-Bahn nach Dresden in ein Depot, wo sie es innerhalb von zwei Stunden abholen können. Damit erspart er sich lange Wartezeiten auf den Wochenmärkten.

Sein erklärtes Ziel ist es, die Ziege vollkommen „auszuschöpfen“. Dazu soll auch sein Ziegenatelier auf der Bielatalstraße 13 in Königstein beitragen, das am 28. März eröffnet wird – mit u. a. Folkmusik und Vorträgen. Die Besucher werden in der kleinen Ausstellung Wissenswertes rund um das Hörnertier und dessen Präsenz in der Kulturlandschaft erfahren sowie hochwertige und regionale Produkte rund um die Ziege kaufen können – wie Seife, Ziegenmilch, Knacker und Felle. Und nicht zu vergessen – auch das ist dem Königsteiner Ziegenhirten wichtig – sind die kleinen Arbeitseinsätze mit Anwohnern und Helfern auf den Elbwiesen, bei denen Müll, Treib- und Fallgut eingesammelt werden. Und im Juni wird gemeinsam die Heuernte eingebracht.

Gordischer Knoten NutztierhaltungHohe Tierschutzstandards, strenge Umweltauflagen, Preisdruck des Handels – die Aufgabe, Tierhaltung mit den gesellschaftlichen Ansprüchen in Einklang zu bringen, erinnert an den berühmten Gordischen Knoten. Kann die Borchert-Kommission das Wirrwarr zerschlagen?

Der berühmte gordische Knoten hielt zwar ein Gespann zusammen, hat aber sonst mit bäuerlicher Tierhaltung wenig zu tun. Es war der Wagen eines Königs, dessen Deichsel die unauflöslich verknödelten Seile mit dem Joch verbanden. Wer es schaffte, das Wirrwarr zu entpfriemeln, sollte die Herrschaft über Asien erlangen. Das war damals so erstrebenswert, dass sich viele daran versuchten. Nur Alexander der Große schaffte es. Der Sage nach griff er kurzerhand zum Schwert.

Die Aufgabe, Tierhaltung mit den gesellschaftlichen Ansprüchen in Einklang zu bringen, erinnert nahezu zwangsläufig an dieses sagenhafte Gebilde. Hohe Tierschutzstandards, strenge Umweltauflagen, Preisdruck des Handels, Wettbewerb um Kostenführerschaft auf dem Weltmarkt, Kritik von Politikern, Anfeindungen von Tierschützern, Bloßstellungen in den Medien – das sind nur einige der Enden, die im Betrieb zu einem gewaltigen Wust zusammenlaufen. Den Tierhaltern liegt er wie ein schwerer Stein auf der Brust. Und ein Alexander mit dem Schwert ist weit und breit nicht in Sicht.

In Jochen Borchert, dem früheren Bundeslandwirtschaftsminister, würde man den Knotenlöser auch kaum vermuten. Zwar Bauernsohn aus der Altmark, ist aber das Hemdsärmelig-Robuste, das man von Knotendurchschlägern gemeinhin erwartet, nie das Ding des Ökonomen gewesen. So war die Skepsis groß, als ihn die Bundeslandwirtschaftsministerin im vorigen Jahr mit dem Vorsitz des „Kompetenznetzwerkes Nutztierhaltung“ betraute. Ihr Auftrag an die 30 Fachleute und Entscheidungsträger aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft: Findet den Weg zu einer zukunftsfähigen Nutztierhaltung! Denn nach wie vor stehen die Aussagen im Raum, mit denen schon 2015 der Wissenschaftliche Beirat für heftige Diskussionen innerhalb wie außerhalb der Landwirtschaft gesorgt hatte.

Von „Defiziten beim Tier- und Umweltschutz“ war in dem aus der Landwirtschaft heftig kritisierten Gutachten die Rede, vom „Wandel der Wertvorstellungen zum Mensch-Tier-Verhältnis“ in der Gesellschaft. Dies betrachtet, seien „die derzeitigen Haltungsbedingungen eines Großteils der Nutztiere nicht zukunftsfähig“, lautete das Fazit. Irgendwann legte sich die Empörung. Die Debatte versandete, auch weil es keine Antwort auf die nicht unwichtige Frage gab, woher die Milliarden für den Umbau der Tierhaltung kommen sollten.

Dass Alexander das Schwert nahm, steht übrigens nicht fest. Laut einer zweiten Legende zog er nach genauer Untersuchung nur den Deichselnagel raus und bekam so das Zugjoch frei. Nicht weniger scheint der Borchert-Kommission gelungen zu sein. Ihre Empfehlungen könnten ein Fahrplan zu gesellschaftlich akzeptierter Nutztierhaltung in Deutschland sein. In spätestens 20 Jahren soll jedes Nutztier in den Stufen 2 und 3 des geplanten Tierwohllabels gehalten werden. Mit dem Vorschlag, eine Fleischabgabe einzuführen, liegt zugleich ein Angebot für die Finanzierung auf dem Tisch. Um sie den Betrieben zu garantieren, soll der Staat mit Tierhaltern 20-Jahres-Verträge abschließen, wie es Bioenergieerzeuger vom EEG kennen.

Die Empfehlungen sind radikal. Nicht nur, was die Finanzierung über eine zusätzliche Abgabe betrifft. Bedeuten sie doch zumindest in Teilen eine Abkehr vom Weltmarkt. Aber den Anschluss an die globalen Kostenführer, so argumentiert Borchert, werden die heimischen Tierhalter mit jeder neuen Regulierung ohnehin ein Stück mehr verlieren. Er ist überzeugt, dass die Empfehlungen des Kompetenznetzwerkes die Tierhaltung insgesamt nicht gefährden, sondern zu mehr Stabilität führen werden. Eine spannende Diskussion ist eröffnet.

Leistungsmelken: Die Besten im LandBis 22 Uhr standen am Mittwochabend junge Thüringer Melkerinnen und Melker in Neumark im Wettbewerb um den Landestitel im Leistungsmelken.

Am gestrigen Abend (19. Februar) startete Punkt 19.30 Uhr der Praxisteil des Landesausscheids im Leistungsmelken. Acht junge Thüringer Melkerinnen und ein Melker waren am Start. Die Erzeuger-Genossenschaft Neumark eG als Gastgeber und ihr eingespieltes Team sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Drei Melker konnten gleichzeitig im Side by Side-Melkstand (De Laval; 2 x 30) ihr Können unter Beweis stellen. Die schönen, sauberen Kühe der Neumarker dürften ihre Motivation zusätzlich gesteigert haben.

Die Erzeuger-Genossenschaft wurde 2012 mit dem Tierschutzpreis des Freistaates ausgezeichnet. In der Begründung hieß es, der Betrieb im Weimarer Land sei „ein lebendiges Beispiel dafür, dass auch in größeren Tierhaltungen herausragende Bedingungen für eine artgerechte Haltung geschaffen werden können“. Der Begriff „Tierkomfort“ werde mit Herz und Fachverstand gelebt.

1.400 melkende Kühe

Gemelkt werden zweimal täglich rund 1.400 Kühe. Mit drei Leuten im Melkstand und einem Treiber beginnen die Schichten gewöhnlich um 7 Uhr bzw. 19 Uhr. Anders als andere Betriebe entschied man sich beim Neubau im Jahr 2010/2011 für einen Side by Side-Melkstand. Zuvor wurde im Karussell gemolken.

Wer am Mittwochabend Landesmeister und Vizemeister 2020 im Melken geworden ist, gibt die Thüringer Melkergemeinschaft am 12. März in Jena bekannt. Die beiden werden für den Freistaat beim Bundesausscheid Mitte April in Rheinland-Pfalz antreten. fh

IVM-Betriebsvergleich: Lebensleistung ist entscheidendViele Faktoren zeichnen Spitzenbetriebe aus. Wichtig für den Erfolg ist ein gutes Management. Das zeigt das Ergebnis des Betriebsvergleiches des Interessenverbandes der Milcherzeuger (IVM).

Mit den Ergebnissen der IVM-Betriebsauswertung 2019 liegen jetzt gut vergleichbare Daten aus den letzten zehn Jahren vor. Dies ermöglicht eine langjährige Bewertung der Entwicklung relevanter Kennziffern – zum einen für die Milchviehanlagen des Verbandes insgesamt, als auch für jeden einzelnen Betrieb. Der Betriebsvergleich wurde intern mit den Mitgliedsbetrieben ausgewertet und diskutiert. Die Datenerhebung und Auswertung erfolgte erstmals nicht durch den IVM selbst, sondern extern von Dr. Frank Wesenberg, IAK Agrar Consulting GmbH Leipzig.

Ein Ziel ist die zukünftig noch bessere und objektivere Vergleichbarkeit der Kennziffern, die seit 2019 einheitlich für den Zeitraum des Milchleistungsprüfjahres (jeweils vom 1.10.–30.9.) erhoben werden. Der IVM-Betriebsvergleich soll, auch aufgrund der aktuellen umfassenderen gesellschaftlichen Kommunikation, in den nächsten Jahren weiter qualifiziert und damit noch aussagefähiger werden.

Bestandserweiterung abgeschwächt

Im Schnitt der 35 ausgewerteten IVM-Unternehmen wurde im Milchwirtschaftsjahr 2018/19 eine LKV-Milchleistung (LKV=Landeskontrollverband) von 10.612 kg Milch je Kuh und Jahr ermittelt. Das waren nochmals 160 kg mehr als das schon sehr hohe Leistungsniveau im Vorjahr. Die Leistungsentwicklung ist Ausdruck dafür, dass die Betriebe, trotz aller in der Vorjahresbefragung geäußerten Zweifel, die angespannte Futtersituation 2018 mit viel Aufwand gemeistert haben. Da auch 2019 vielerorts witterungsbedingt erneut nur unterdurchschnittliche Futtererträge erreicht wurden, bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Die Auswertung 2019 zeigt aber auch, dass das regional sehr differenziert zu bewerten ist. Viele Betriebe haben auf die Futtersituation 2018 mit einer Ausweitung der Futteranbaufläche reagiert …

Lesen Sie den ganzen Artikel zum IVM-Betriebsvergleich in der Ausgabe 06 der Bauernzeitung

Fleischrinder unter dem Funkturm

Mit 250 Tieren hatte die Schau „Schwarz Rot Gold robust“ etwas zu bieten. Allein der Ort, die Messehallen im Rahmen der Grünen Woche, bescherten ihr viel Aufmerksamkeit.

Von Paul Bierstedt, RBB Rinderproduktion, Berlin-Brandenburg

Es war das Fleischrind-Highlight des Jahres, die vierte Bundesschau der extensiven Fleischrindrassen. Vom 17.-19. Januar 2020 trafen sich Deutschlands beste Fleischrinder der Rassen Dexter, Galloway, Hereford, Highland Cattle, Welsh Black und Zwergzebu zur gemeinsamen Bundesschau im Rahmen der Internationalen Grünen Woche.

Mit rund 250 Großtieren hatte diese Schau einen beachtlichen Umfang. Auch der Austragungsort, die Messehallen in Berlin, bildet ein Alleinstellungsmerkmal und lockte zahlreiche Besucher an.

Dexter – Kleine Rinder ganz groß

Europas Kleinste Rinderrasse, die Dexter zeigten in einen tollen Wettbewerb die Qualitäten der Rasse.

Mit dem in Brandenburg bei Fritz Guhl geborenen und von seinem jetzigen Besitzer Lutz Klingberg vorgestellten Bodo ging die erste Bundessiegerschärpe nach Mecklenburg für den gut 10 Jahre alten Prachtburschen. Auch die Siegerfärse Irma v. Damm aus dem Zuchtbetrieb von Karen Grot ist ein echtes Nordlicht.

Galloway stellte den größten Rasseblock

Mit dem größten Kontingent warteten die Galloways auf und stellten fast die Hälfte aller Schautiere und boten mit 26 Richtklassen den härtesten Wettbewerb unter dem Funkturm.

Ein Highlight war der Wettbewerb der Bullen. Nach einem Kopf an Kopf rennen belegte der imposante und überaus gefällige dunfarbene Marlin v. Buchenau von Freigut Garsena (k.-F. Schöning) aus Sachsen-Anhalt den Reservesiegerplatz hinter dem schwarzen Kimba v Kronenhof von A. Molter. Damit konnte Marlin seinen Landessieg bei der FleischrindVision noch einmal toppen. Neben diesem höchsten Titel, waren auch viele weitere hervorragende Rinder aus den neuen Bundesländern im Wettbewerb vertreten. Unter anderem die beiden mütterlichen Halbschwestern Samantha und Savannah vom Heidegrund aus der Zucht von Rainer Tornow (RBB), die beide einen Klassensieg holten.

Hereford mit texanischem Richter

Der Rasseverband der Herefordzüchter luden als Richter den Texaner PJ Buddler ein. In einem hochkarätigen Wettbewerb kürte er die Siegertiere.

Der große Wurf gelang der Familie Kienow aus Wiesenburg in Brandenburg. Ihre Jungkuh Lissi P konnte sich nicht nur in ihrer Klasse durchsetzen, sondern wurde am Ende der Schau als Bundesreservesiegerin ausgezeichnet. Ein großartiger Erfolg für die Familie, die erstmalig an einer Bundesschau teilnahm. Bei den Färsen stellte Thomas Wick aus Sachsen-Anhalt mit HR Desiree P die Bundessiegerin. Ein überaus typvolles und gefälliges Rind, was keine Zweifel zuließ.

Highland Cattle mit niedersächsischen Schaukrachern

Im Wettbewerb der Highland Cattle dominierten die Züchter aus Niedersachsen den die Endauswahl mit perfekt herausgebrachten Tieren. Jedoch bei den Färsen konnte Falk Pommer aus Thüringen die Konkurrenz erblassen lassen.

Schon in der Richtklasse der ältesten Färsen überstrahlte die rote Pepper v. Diebeskamp die anderen Rinder und auch in der Wahl zu Bundessiegerin präsentierte sie die Vorzüge der Rasse in Bester Weise. In den einzelnen Richtklassen konnte Volker Dannebergs Tango II vom Weidegrund die dritte Klasse der Bullen. Damit konnte sich auch ein Brandenburger Tier bei starker Konkurrenz gut platzieren.

Welsh Black – die schwarzen Perlen aus Wales

Bei den Welsh Black waren die Züchter aus Niedersachen eine unüberwindbare Konkurrenz. Alle sechs Bundessiegertitel gingen in das Zuchtgebiet der Masterrind Verden. Vor allem der Siegerbulle Elton (Maack & Bieler GbR) und der zehnjährighe Reservesieger Sarturn (Fam. Wallrichs) zeigten in imposanter Weise die Vorzüge dieser leistungsstarke Rasse.Aber auch aus dem Osten konnten Züchter Achtungszeichen setzten. So K.-H- Burchard aus Sachsen-Anhalt mit seinem typvollen Jungbullen FB Afon, dem Sieger der jüngsten Bullenklasse! Auch das Welsh Black „Urgestein“ Detlef Jacob, brachte mit der hornlosen Marlis P ein tolles Rind nach Berlin und konnte guten zweiten Platz belegen.

Exoten mit auffälliger Optik

Die Rassen Salers und Zwerg-Zebu wurden fast ausschließlich von Züchtern aus dem Süd-Westen Deutschlands ausgestellt und bereicherten die vielfältige Bundesschau mit zwei weiteren tollen Rassen. Der einige Züchter aus dem Gebiet der neuen Bundessländer war die Lehmann GbR, die mit zwei Zwergzebus am Wettbewerb teilnahm.

Jungzüchter unter dem Funkturm

Ein Jungzüchterwettbewerb am Sonntag bot auch den Züchtern von morgen eine gute Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen. In einem erstklassigen Wettbewerb konnte die Brandenburgerin Sophia Tornow mit ihrer Samantha vom Heidegrund die Konkurrenz hinter sich lassen und wurde als beste Vorführerin der älteren Jungzüchter vor Tim Rasch aus Niedersachsen ausgezeichnet. Bei den jüngeren Jungzüchtern gewann Romy Hacke den Wettbewerb. Ihre stärkste Konkurrenz war Viktoria Burchardt mit ihrer Färse Nazle, welche den Reservesieg nach Sachsen-Anhalt holte. Beide Welsh Black Jungzüchterinnen boten sich ein Kopf an Kopf rennen.

Stars unserer Titelgeschichte

In Ausgabe 3/2020 berichten wir über die Herefordzucht der Agrargenossenschaft Münchehof in Brandenburg. Mit drei ihrer Zöglinge – zwei Färsen und dem Bullen Harvie nahmen sie an der vierten Bundesschau der Robustrinder „Schwarz Rot Gold robust“ auf der Grünen Woche teil.

Harvie wurde Bundesreservesieger (li.), Hereford-Färse Coline P (Cornlius x Remo) holte sich den Klassensieg. Stefan Bulisch (r.), verantwortlich für die Herefords in Münchehofe, präsentierte das Tier.

Nach vielen Wochen Vorbereitung und drei intensiven Schautagen sind alle Rinder wieder in ihren Heimatställen angekommen, mit der Gewissheit der Züchter, an einem schönen Wettbewerb teilgenommen zu haben und gute Werbung für den Berufsstand, die Rinderhaltung und regionale Produktion gemacht zu haben.

Diese einmalige Schau bot die Möglichkeit, nicht nur des Austausches der Züchter miteinander und das Vergleichen der Zuchttiere, sondern auch der Kontakt zu den Verbrauchern konnte hier gestärkt werden und diese konnten sich direkt bei den Rinderhaltern informieren und bekamen Antworten aus erster Hand und nicht über Medien oder Dritte. Daher war die Bundeschau „unter dem Funkturm“ viel mehr als eine Bundesschau, sondern ein Aufklärungsveranstaltung mit direkten Kontakt zwischen Produzent und Verbraucher.

Wir gratulieren allen Züchtern zu ihren Tieren und bedanken uns für das Engagement und die Leidenschaft für die Fleischrinder. Ein großer Dank gilt auch allen Unterstützern der Schau, sowie der Messe Berlin für das perfekte Podium während der IGW.

Rote Gebiete in den LändernDie Umsetzung der Düngeverordnung wird von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt. So ist das Vorgehen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Die von den Ländern im Vorjahr vorgenommene Abgrenzung der roten Gebiete löste einen Aufschrei aus. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als die von der EU-Kommission geforderten verschärften Reglementierungen bekannt wurden.

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg wiesen ihre Fachkulisse nach dem Prinzip der Binnendifferenzierung aus. Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern orientierten sich allein an ihren mit Nitrat belasteten Grundwasserkörpern. Gelten hier mehr als 20 % (Thüringen) bzw. 30 % (Mecklenburg-Vorpommern) der Fläche des Grundwasserkörpers als mit Nitrat belastet, fällt er in die Kulisse. Diese Pauschalausweisung verstehen vor allem jene Landwirte nicht, die seit Jahren vorbildliche N-Salden vorweisen.

Rote Gebiete: Regelungen in den ostdeutschen Bundesländern

Thüringen bezog neben den 227 amtlichen Grundwassermessstellen rund 1.355 Messstellen etwa von Wasserversorgern mit ein. Elf von knapp 60 Grundwasserkörpern liegen in der Kulisse. Rund 170.000 ha Nutzfläche, davon 150.000 ha Ackerland, sind betroffen, was 22 % der Gesamtnutzfläche entspricht. Hier wirtschaften rund 1.500 Betriebe.

Brandenburg verfügt über 826 behördliche Grundwassermessstellen. 350 Messstellen Dritter wurden zur Ausweisung der roten Gebiete mit einbezogen. Die Fachkulisse umfasst 26.200 ha Acker- und 34.000 ha Grünland sowie 250 ha Dauerkulturen.

In Sachsen-Anhalt sind 1.730 Betriebe betroffen. 137.100 ha liegen in roten Gebieten, davon ca. 125.300 ha Ackerland. Die Abgrenzung der roten Gebiete erfolgte hier risikobasiert, nicht messstellenbezogen. So blieben etwa Flächen, die eine geringe und sehr geringe potenzielle Nitrataustragsgefährdung aufweisen, verschont. 542 amtliche Messstellen und 171 von Dritten werden für die Zustandsbeschreibung des Grundwassers einbezogen.

In Sachsen stehen für die Nitratüberwachung im Grundwasser rund 1.700 Messstellen zur Verfügung, davon 600 staatliche. Hier wurden die gewonnenen Daten auf die Fläche übertragen und anschließend einer fachlichen Plausibilitätsprüfung unterzogen. Die roten Gebiete schließen somit rund 156.000 ha Nutzfläche ein, davon 135.500 ha Ackerland. Dies entspricht 17,4 % der Gesamtnutzfläche.

Mecklenburg-Vorpommern, das die Kulisse wie Thüringen pauschal ausgewiesen hat, verfügt über 381 Messpunkte und will in weitere investieren. 248.000 ha Nutzfläche, also rund 18 % der Gesamtnutzfläche, fallen im Norden in die Kulisse für die Nitrat-Überschussgebiete. Dort wirtschaften 1.340 Betriebe.

Nitratmessnetz: Zu dünn gesät?

Die Kritik an der Düngeverordnung ist zu großen Teilen eine Kritik am Nitratmessnetz. Hier ein Überblick, wo, wie und was erfasst wird.

Es hatte etwas von Tragikomödie, wie sich die Bundesministerinnen Julia Klöckner (CDU) und Svenja Schulze (SPD) kürzlich in der Öffentlichkeit duellierten. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem die EU-Kommission nicht mehr mit Deutschland verhandeln wird: Anfang April muss ein neues Düngegesetz den Bundesrat passieren.

So informierte am 27. Januar die für die Düngepraxis zuständige Agrarministerin ihre Parteikollegen im Bundestag über die prekäre Verhandlungssituation mit Brüssel. Klöckner wies zudem darauf hin, dass sie das für das Messnetz verantwortliche Bundesumweltministerium und die Länder „unmissverständlich“ aufgeforderte habe, für mehr Transparenz bei den Nitrat-Messstellen zu sorgen. Damit griff Klöckner die Kritik und Zweifel der protestierenden Landwirte an den Messstellen auf. Sie stellte aber auch klar: „Wir werden nichts, was ist, wegmessen können.“

Nitratmessnetz: Transparenz zugesagt

Auf Forderungen der CDU nach mehr Messstellen, konterte Umweltministerin Schulze am 29. Januar: Die Länder könnten gern ihre Messstellen überprüfen und noch mehr Messstellen einrichten: „Aber es ist vollkommen klar: Wir können das Problem nicht wegmessen.“ Darin scheinen sich beide einig zu sein.

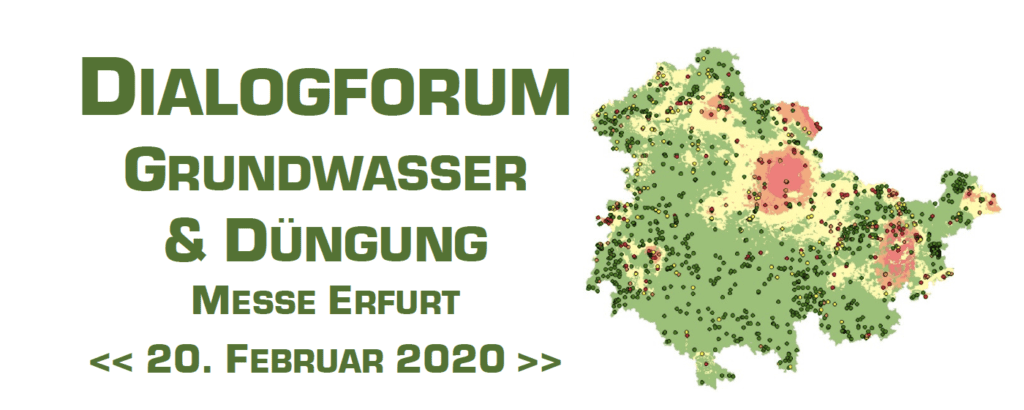

Veranstaltungstipp: Am 20. Februar 2020 laden die Thüringer Ministerien für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL), sowie Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN) zum gemeinsamen Dialog mit der Landwirtschaft zum Thema „Grundwasserschutz / rote Gebiete / Düngeverordnung“ öffentlich ein. Mehr Informationen

In der Tat tut sich etwas in einigen Bundesländern. In Thüringen lokalisieren seit Ende vorigen Jahres auf Initiative des Bauernverbandes Landwirte Nitrat-Messstellen, um mögliche außerlandwirtschaftliche Eintragspfade zu erkunden. Die Landesregierung verspricht, Transparenz herzustellen. Am 20. Februar gibt es ein großes öffentliches Dialogforum. In Nordrhein-Westfalen, berichtet das Fachblatt „Schweinezucht und Schweinemast“, erbrachte eine Überprüfung von 300 ausgewählten Messstellen, dass zwei Drittel davon nur eingeschränkt funktionsfähig sind.

Das mag alles interessant und richtig sein, ist aber für die aktuelle Bewertung der EU-Kommission und ihrer Forderung nach scharfen Regularien in Nitratüberschussgebieten nicht von Belang. Zuletzt monierte Brüssel, dass rund ein Drittel der deutschen Messstellen mit Grenzwertüberschreitung außerhalb der roten Gebiete liegen. Diese müssten Teil der Kulissen werden.

Der in den vergangenen Wochen und Monaten vor allem auf den Schlepperdemos geäußerte Frust über die roten Gebiete und der Zweifel am deutschen Messnetz sind jedoch zwei Paar Schuhe. Denn der Druck, den Brüssel mit dem im Oktober 2013 eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren auf Deutschland ausübt, fußt auf Daten aus zweierlei Messnetzen.

Da ist zum einen das Belastungsnetz (EU-Nitratmessnetz). 1996 zählten 182 Messpunkte dazu, die die Länder ausgewählt hatten. 2012 waren es nur noch 162. Diese Grundwassermessstellen wurden von landwirtschaftlicher Nutzung (Acker, Grünland, Sonderkulturen) geprägt. In Ostdeutschland und Berlin lagen 33 davon. Im Zeitraum 2008 bis 2010 wiesen gut 50 % aller Messstellen ein Niveau über dem Grenzwert von 50 mg/l auf.

Nitrat messen

Bei der Beobachtung von Nitratkonzentrationen erfolgt keine Betrachtung der Nitratfrachten in das Grundwasser.

Eine Beurteilung der tatsächlichen Menge des ausgewaschenen Nitrates kann nur mithilfe der tatsächlich neu gebildeten Menge an Grundwasser für das jeweilige Jahr vorgenommen werden.

Die Höhe der Grundwasserneubildung pro Jahr kann vor allem bei oberflächennahem Grundwasser erheblichen Einfluss auf die gemessenen Nitratkonzentrationen haben.

Quelle: BMU

Weitere 20 % bewegten sich zwischen 40 und 50 mg/l. So steht es im Nitratbericht aus dem Jahr 2012. Im Vergleich mit den vorherigen Daten konnte insgesamt zwar eine rückläufige Nitratbelastung ermittelt werden. Allerdings wiesen rund 40 % der Messstellen steigende Tendenzen auf. Obwohl man in Brüssel wusste, dass diese geringe Messstellendichte keinen repräsentativen Charakter haben kann, wurden die Daten zur Bewertung mit herangezogen. Noch bis 2015 meldete Deutschland auf Grundlage dieser 162 Messstellen Daten zur Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie.

Die Umsetzung der Düngeverordnung wird von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt. So ist das Vorgehen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Sachsen-Anhalt und Thüringen. mehr

Düngeverordnung: Nur wenig Besserung

Parallel gab und gibt es das EUA-Messnetz, das regelmäßig Daten an die Europäische Umweltagentur liefert. Es umfasste 2012 bundesweit 739 Messpunkte. An 106 davon wurden die Nitratnormen überschritten (16 in Ostdeutschland). Verglichen mit den vorherigen Erhebungen ließ sich bundesweit an lediglich vier Messstellen eine leichte Verbesserung dokumentieren. Zu diesem Zeitpunkt galt überdies für 300 (66 in Ostdeutschland) der insgesamt 1.200 Grundwasserkörper in Deutschland, dass sie sich aufgrund hoher Nitratbelastungen in einem schlechten chemischen Zustand befinden. Im Ergebnis verlangte die EU-Kommission von Deutschland, mehr für die Nitratreduzierung zu tun. Dies mündete in der langwierigen Novelle der Düngeverordnung, die 2017 in Kraft trat. Zugleich wurde hierzulande das Messstellennetz, das in vielen anderen EU-Ländern schon vor zehn Jahren bedeutend dichter war, ausgebaut.

Seit 2015 hat sich das Nitrat-Belastungsnetz, das allein die landwirtschaftlichen Einflüsse überwachen soll, von 162 auf 697 vervierfacht. Diese knapp 700 Messstellen sind heute Teil des EUA-Messnetzes, das auf insgesamt 1.214 Messstellen ausgebaut wurde. Die Verteilung der Messpunkte soll die Landnutzungen in Deutschland repräsentativ widerspiegeln: Ackerland 45 %, Grünland 11 %, Sonderkulturen 1 %, Wald 30 %, Siedlung 9 % und Sonstige 4 %.

Grobmaschiges Messstellenetz

Den letzten Auswertungen von 2016 zufolge, liegen die Nitratgehalte bei 18 % der EUA-Messstellen über dem Schwellenwert von 50 mg/l. Bei den davon für das EU-Nitratmessnetz herangezogenen landwirtschaftlich geprägten 700 Messpunkten überschreiten 28 % den Schwellenwert. Laut dem Nitratbericht von 2016 habe sich hier die Situation nur unwesentlich zu den vorherigen Ergebnissen verbessert. Und nach den Kriterien der EU-Wasserrahmenrichtlinie befinden sich immer noch gut 300 der 1.200 Grundwasserkörper wegen zu hoher Nitratwerte in einem schlechten chemischen Zustand.

Wenn auch (zu) spät, ist es gewiss richtig und gut, mehr Transparenz und Wissen über das Messstellenetz herzustellen. Auch kann und soll diskutiert werden, ob das Messnetz tatsächlich dicht genug ist, um die Quellen für eine Nitratbelastung zu ermitteln und hiernach vor Ort gezielt Maßnahmen zur Reduktion zu starten. Deutschland gehört, was die Messnetzdichte angeht, zu den vier Schlusslichtern der EU. Dänemark etwa verfügt in seinem EU-Nitratmessnetz zehnmal mehr Messpunkte auf 1.000 km2. In Belgien sind es über zwanzigmal so viele.

Kein deutsches Problem

Man sollte sich davor hüten, zu glauben, wegen der Nitratrichtlinie hätte die EU-Kommission nur Deutschland im Visier. Es gab in den vergangenen zehn Jahren mindestens 18 Urteile des Europäischen Gerichtshofes. Gegen die Nitratrichtlinie verstoßen hatten neben Deutschland zehn weitere Mitgliedstaaten: Belgien, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Polen, Spanien und das Vereinigte Königreich.

Zu Kenntnis nehmen sollte man freilich die Düngepraxis. Laut der Universität Gießen lag der im Jahr 2017 bundesweit bilanzierte N-Überschuss bei 70,6 kg/ha (BB: 45,3 kg/ha; MV: 49,9; SN: 51,1; ST: 47,4; TH: 48,1). Auf Kreisebene heruntergebrochen, lag der N-Überschuss in 84 Regionen (30 % der LF) unter 55 kg/ha. In 157 Kreisen, die 47 % der LF repräsentieren, wurden Werte zwischen 55 und 100 kg/ha ermittelt. Eine N-Überschussbilanz von mehr als 100 kg/ha wiesen 58 Kreise aus, die 23 % der Gesamtnutzfläche ausmachen.

Ministerinnen im offenen StreitJulia Klöckner attackiert ihre Amtskollegin im Bundesumweltministerium in Sachen Nitratmessnetz – die weist die Kritik umgehend scharf zurück. Am 3. April soll der Bundesrat über die Neufassung der Düngeverordnung entscheiden – viel Zeit bleibt nicht mehr.

Über die Qualität des Nitratmessnetztes gab es zwischen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) offenen Streit. Klöckner forderte ihre Kabinettskollegin auf, auf die Kritik aus der Landwirtschaft an den Messnetzen zu reagieren. Als federführende Ministerin für die Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie und die Nitratberichterstattung liege es in ihrer Verantwortung, den Vorwürfen zu den Messnetzen nachzugehen, heißt in einem Schreiben an die SPD-Politikerin. Klöckner bezeichnete die Kritik an den Messtellen als „gut nachvollziehbar“.

Schulze wies die Aufforderung umgehend und scharf zurück. Sie nannte den Brief ein „offenkundiges Bemühen“ Klöckners, von eigenen Versäumnissen abzulenken. Damit würde sie die gemeinsamen Anstrengungen gefährden, finanzielle Sanktionen gegen die Bundesrepublik abzuwenden. Die EU-Kommission habe zu keinem Zeitpunkt fehlerhafte Messstellen kritisiert, sondern unzureichende düngerechtliche Regelungen, die ausschließlich in Klöckners Verantwortung lägen. Schulze hatte sich jedoch zuvor bereits offen gezeigt, das Messstellennetz zu überprüfen.

Beide Ministerien haben sich inzwischen auf weitergehende Änderungen an ihrem Entwurf zur Novelle der Düngeverordnung verständigt. Die Neufassung soll zeitnah offiziell nach Brüssel verschickt werden.

Düngeverbot auf gefrorenen Böden?

Regierungskreisen zufolge soll auf die bislang vorgesehene Ausnahmeregelung für die Düngung auf gefrorenen Böden verzichtet werden. Geplant ist nunmehr ein Düngeverbot für gefrorene Böden in roten Gebieten. Hinsichtlich der Nitratmessstellen wird die Kommission vom Bestreben der Länder in Kenntnis gesetzt, zu einer stärkeren Harmonisierung zu kommen.

Voraussichtlich werden die Länder zudem verpflichtet, phosphatbelastete Gebiete auszuweisen. Erleichterungen will die Bundesregierung nach wie vor beim derzeit vorgesehenen Verbot der Herbstdüngung von Zwischenfrüchten erreichen. Sie bringt die Möglichkeit ins Spiel, Stallmist und Kompost zu Zwischenfrüchten ausbringen zu dürfen, die nicht der Futternutzung dienen.

Die Bundesländer stehen nun vor der Aufgabe, innerhalb kürzester Zeit die roten Gebiete so anzupassen, dass alle belasteten Messstellen einbezogen sind. Der Bund schlägt vor, um jeden roten Messpunkt einen Radius von 5 km einzubeziehen. Für die betroffenen Länder bedeutet dies, ihre Landesverordnungen bis zum April anzupassen. Ziel bleibt es, die Bundesverordnung am 3. April im Bundesrat zu beschließen. red

Malerin Theresa Beitl: Aus Kuh wird KunstOft bunt, aber immer ausdrucksstark und mit viel Charakter: Die Berliner Malerin Theresa Beitl porträtiert Rinder, hinterfragt Landwirtschaft und unsere Art und Weise zu leben.

Agrarpaket, Bauernproteste, Tierwohl-Initiative, Julia Klöckner. Glyphosat, Bienensterben – solch Vokabular aus dem Mund einer Künstlerin? Ja, Theresa Beitl beherrscht es und die Fakten dahinter auch. Wie eine, die sich ihr Bild macht von unserer Gesellschaft und ihrem Zustand. Von der Landwirtschaft als Teil davon, einer Branche, die sich mehr und mehr Fragen gefallen lassen muss und ihrerseits Fragen stellt. Rosarot ist dieses Bild nicht, mitunter sogar ein wenig düster. Bei dieser oder jener Facette des Themas, spüren wir später, gehen wir nicht konform. So etwas muss man aushalten, eigene Erfahrungen, Wissen, Draufsichten in die Debatte werfen. Dem Gegenüber Gelegenheit geben, das Gleiche zu tun. Seit über 15 Jahren sind Kühe das Objekt ihrer Kunst, inspiriert durch eine Reise durch Vorarlberg, diese Gebirgsregion in Westösterreich, wo ihr Vater Richard Beitl herstammt, Germanist und Autor.

Theresa Beitl: „Diesem Tier haben wir viel zu verdanken“

Beitl empfindet die Kuh als Phänomen: friedvoll, zugleich kampfbereit, wenn es sein muss, Sinnbild des Archaischen, Kraftvollen, eine Mischung aus Urgewalt und Sanftheit, kein Haustier, nicht manipulierbar, Abbild der ursprünglich engen Beziehung zwischen Mensch und Tier, derer wir, sagt sie, inzwischen verlustig gegangen seien. „Kühe erinnern uns heute an Zeiten und eine Welt, in der wir noch stark miteinander verbunden waren.“ Nicht von ungefähr sei die Kuh in allen Schöpfungsmythen zu finden: als eine gütige, nährende, Leben spendende Gestalt: an der Seite von Göttern; der Tropfen Milch als Beginn allen Seins; große Religionsbegründer als Hirten dargestellt. „Diesem Tier haben wir bis heute viel zu verdanken. Fleisch, dessen Überkonsum wir gerade überdenken, Milch, Fell, natürliche Dünger. Aber wir wertschätzen es zu wenig.“

Bitte recht freundlich

Eine dieser Konzeptkünstler, die eine Idee, ein (moralisches) Anliegen in den Vordergrund ihres Schaffens rücken, sei sie nicht. Eine Botschaft will sie dennoch transportieren, ausgedrückt durch starkfarbige Porträts von Rindern. Die lautet, haben wir sie richtig verstanden: Zeigt mehr Respekt vor allem, was um uns herum lebt, vor der Natur in ihrer Gesamtheit – in einem Umfeld, das Egomanentum, übermäßige Selbstbezogenheit also, zu einem seiner Leitbilder erklärt habe: „Wir wollen gut leben und interpretieren das auf merkwürdige Weise. Dinge werden als Luxus angesehen und erstrebt, die nichts als schöner Schein sind.“ Einzige Möglichkeit, dagegenzuhalten: Als Individuum seine eigenen Prioritäten setzen, sagt sie. Denn politisch werde solcher Glücksauffassung in keiner Weise gegengesteuert.

Mit Rindermotiven einzigartig in der Kunstszene

Die Darstellung von Tieren in der Malerei hat eine lange Tradition, geht bis ins 16. Jahrhundert zurück und blieb einziges Genre, das sich der Kreatur widmete, bis die Fotografie den Auftrag übernahm, deren Abbild zu zeichnen. Heute ist Beitl mit Rindern als ihrem bevorzugten Sujet in dieser Spezialisierung einzigartig in der Kunstszene. Herangearbeitet hat sie sich über die Landschaftsmalerei. Darin auszudrücken, was sie umtreibt, dem Verhältnis des Menschen zu allen Dingen der Schöpfung per Malerei ein Bild zu geben, bevorzugte sie bereits während ihres Studiums in Paris, später in Berlin.

Im Atelier

Dort auch geboren und heute lebend, erzählt sie von ihrer europaweit verstreuten Familie. Bei Besuchen einer Halbschwester in Ungarn habe sie insbesondere im Kontakt zu Bauern die Umbrüche wahrgenommen in einem Land, das wie Deutschland eine politische und wirtschaftliche Wende durchlebte. Soziale Verwerfungen, was geschieht, wenn eine alte und eine neue Welt sich gegenüberstehen, aufeinanderprallen, stellte sie dar, was nicht jedem schmeckte.

Theresa Beitl: Das Melken gelang auf Anhieb

Die Modelle für ihre Malerei in Acryl oder Öl fand sie bisher in Österreich oder der Schweiz, in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Dort seien Individualität, Eigenart, Charakter, auch das Geheimnisvolle, das Unbekannte der Tiere noch unverfälschter, authentischer als in einem Stall mit 300 Kopf. Stopp, da haben wir Diskussionsbedarf, wir kennen es anders. Theresa Beitl grübelt, vielleicht reise sie auch deshalb besonders gern in die Heimat ihrer Vorfahren, weil sie sich ihren Wurzeln dort am engsten verbunden fühlt, ihr die Mentalität der Bauern und ihr fast stur zu nennendes Festhalten an Traditionen besonders vertraut sind. Dort habe sie sich das erste Mal unter eine Kuh gesetzt: Das Melken gelang auf Anhieb.

Wie alles begann

Zugleich bekomme, das gesteht sie, diese Sichtweise derzeit einen neuen Horizont: Auftraggeber für die Kuhporträts stammen – dank mehrerer Ausstellungen – auch aus dem Brandenburger Umland. Sie hat Kühe einiger Nebenerwerbslandwirte gemalt, die Wasserbüffel des Fernsehmoderators Max Moor und seiner Frau im Barnim, hält (losen) Kontakt zu Biohöfen im Oderland. Und meint inzwischen, sich Stück für Stück „mit einem Umfeld neu verbinden zu können, das ich auch hier finde, in Brandenburg, ohne die Bergkulisse Österreichs.“ Für die Porträts fährt sie, selbstverständlich, vor Ort, macht anatomische Studien mit Kohle oder Wachs, sehr gründlich. Manchmal übermale sie ein Motiv bis zu 20 Mal, weil „mich immer wieder ein neuer Impuls antreibt“ und so auch Räumlichkeit entsteht.

Ein Atelier unter freiem Himmel?

Längst kann sie Rassen unterscheiden, deren Merkmale beschreiben, nennt das Schottische Highland-Cattle nicht mehr wie beim ersten Anblick Flokatiträger, sondern Landschaftspfleger. Und: „Als ich in der Schweiz, wo das Braunvieh zu Hause ist, zum ersten Mal Holstein-Friesen sah, habe ich nicht schlecht gestaunt. Rassen sind nicht mehr regional gebunden.“

Theresa Beitl

Malerei | Grafik | Objekt

Theresa Beitl arbeitet als Künstlerin in Berlin

Am Ende unseres Besuchs schlägt Theresa Beitl uns vor, gemeinsam ein Pleinair zu veranstalten, ein Atelier unter freiem Himmel, sagen wir im Mai, wenn die Weiden wieder satt und grün stehen, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb – mit Rinderhaltung, logisch. Eine bessere Gelegenheit kann es nicht geben, um: sich gegenseitig bei der Arbeit zuzusehen, Fragen zu stellen, Antworten zu geben, zu disputieren, zu feiern, vielleicht Positionen neu zu überdenken, weil zu lange nicht hinterfragt, Brücken zu bauen und sich auf deren Mitte zu treffen, um weiter zu reden. Wir schlagen ein! Jutta Heise

Waldbesitzer: Freiwilliger Unterricht am WochenendeDie Waldbauernschule Brandenburg bietet alljährlich im Frühjahr und Herbst Kurse zu aktuellen Themen an. Jetzt startet die nächste Runde.

Nach über elf Jahren Waldbauernschule und mehr als 70 unterrichteten Fortbildungskursen für private und kleine Waldbesitzer in Brandenburg war für den Referenten der Waldbauernschule Brandenburg, Förster Martin Schmitt aus Beelitz, der Lehrgang für Neueinsteiger im Herbst 2019 eine große Überraschung.

Der Grund: Die große Nachfrage nach Forst- und Waldthemen insbesondere durch junge und weibliche Teilnehmer. „Die Zusammensetzung der Teilnehmer war untypisch zu unseren bisherigen Schulungen“, resümiert der erfahrene Referent der märkischen Waldbauernschule. Knapp die Hälfte der über 30 Anmeldungen kamen von weiblichen Waldinteressierten. Nachfragen beim einzigen Neueinsteigerkurs des Herbstes 2019, weshalb kein vegetarisches Essen angeboten wurde oder nach Mitfahrgelegenheiten zur Wald-Exkursion, weil Teilnehmer mit dem Zug nach Kloster Lehnin anreisten, waren in der Vergangenheit eher selten unter den traditionellen Waldbauern. „Der Wunsch nach beidseitig bedrucktem Schulungsmaterial beim nächsten Mal, beschreibt die neue Klientel sehr trefflich“, meint Kursleiter Martin Schmitt hocherfreut.

Waldbauernschule: Spezieller Einsteigerlehrgang

Der Kurs in Kloster Lehnin war der seit einigen Jahren zweimal jährlich angebotene Einsteigerlehrgang, in dem es vor allem um die Rechte und Pflichten privater Waldeigentümer geht. Für alle Erstlinge besonders interessant, so schätzt Schmitt ein, waren auch Fragen zur Verkehrssicherung, Informationsmöglichkeiten für Waldbewirtschafter im Internet oder wie der Holzmarkt eigentlich funktioniert.

Unter den Teilnehmern war auch Karl-Heinz Willenborg aus dem Kreis Vechta. Sein Vater hatte 1991 eine Hofstelle mit Ackerland und Wald in der Nähe von Pritzwalk erworben. Sie gehörten einer Familie aus dem Sauerland, die es nach der Wende zurückerhielt. Hofstelle und landwirtschaftliche Flächen sind verpachtet. Der Wald ist überwiegend Mischwald und besteht aus zwei Flurstücken mit zusammen 17 ha. „Nach Vaters Tod kümmere ich mich um die organisatorischen Angelegenheiten dort.“ Zusammen mit seiner Mutter ist er in einer Erbengemeinschaft Eigentümer geworden. „Die Waldflächen lassen wir durch die Forstbetriebsgemeinschaft Hohe Heide/Prignitz verwalten und bewirtschaften“, so Willenborg, der als Arbeitsvorbereiter in einer Behindertenwerkstatt angestellt ist. „Ich bin zum Lehrgang gekommen, weil ich mehr über die Waldverhältnisse in Brandenburg wissen möchte.“

Nicht zum ersten Mal dabei ist Bertram Kühne. Er arbeitet als Fachberater für Düngung in Brandenburg für die Firma SKW Stickstoffwerke Piesteritz mit Sitz in Lutherstadt Wittenberg. Der Agraringenieur besitzt mit seiner Schwester ca. 3 ha Wald, diesen haben sie vor längerer Zeit erworben. „Ich habe total Lust, den Mischwald aus vorwiegend Kiefer und Robinie mit vereinzelten Birken zu bewirtschaften.“ Das Alter der Bäume liegt zwischen 60 und 120 Jahren, es gibt also Pflegebedarf aufgrund von Alter und nun durch Folgen der Wetterextreme. Kühne entnimmt Brenn- und Bauholz für den eigenen Bedarf. „Ich versuche, weitere Arten zu etablieren, trocken- und hitzetolerant und einigermaßen frosthart“, so der begeisterte Freizeitwaldwirt, der gerne weitere drei Hektar kaufen würde.

„Da ich das erste Mal dabei war, sind alle Themen interessant und haben mir neue Erkenntnisse gebracht“, äußerte ein anderer Teilnehmer nach Theorieteil und Exkursion ins Revier. Oder: „Mehr geht nicht in der Zeit von zwei Kurstagen.“ Dem nächsten Forstneuling brachte der Neueinsteigerlehrgang „Erkenntnisse für den Umgang mit meinen zukünftigen Waldflächen, aus einer Erbschaft“.

Regelmäßige Schulungsreihe für Waldbauern

Die Waldbauernschule Brandenburg führt seit nunmehr elf Jahren Fortbildungsveranstaltungen für Waldbesitzer im Land Brandenburg durch. Jeweils im Frühjahr und Herbst gibt es die zweitägigen Veranstaltungen. Dank Förderung kostet die Teilnahme nur 40 €. „In über 440 Einzelschulungen bringen wir waldbauliche und forstbetriebliche Grundlagen in die Fläche“, so Referent Schmitt. „Die Waldschäden durch den Klimawandel und der Generationsvertrag im Wald bringen offenbar neue junge Waldbesitzer mit neuen Idealen zur Waldbauernschule, was unsere Arbeit bestätigt und erfrischt“, schätzt der Diplom-Forstingenieur und Stadtförster von Beelitz ein.

Die Frühjahrs- und Herbstschulungen finden von Freitag 16 Uhr bis Samstag 15 Uhr an insgesamt 24 Orten in Brandenburg statt. Die Frühjahrsschulungen 2020 starten am 21./22. Februar, letzter Termin ist 24./25. April. Alle Termine und Orte, gegliedert nach den Regionen Süd, Nord-West und Nord-Ost, sind auf der Internetseite des Verbandes zu finden. Am 21./22. Februar gibt es auch eine Neuauflage der Neueinsteiger-Schulung.

Waldbauernschule Brandenburg, Projektträger: Waldbauernverband Brandenburg e. V., Am Heideberg 1, 16818 Walsleben, Tel. (03 39 20) 5 06 10, Fax (03 39 20) 5 06 09, www.waldbauernschule-brandenburg.de

Neufassung der Düngeverordnung: Hängepartie

Wer sich von der Politik in Mecklenburg-Vorpommern Antworten auf die drängendsten Fragen zur Düngeverordnung erhofft, wird enttäuscht. Stattdessen herrscht Verunsicherung aller Orten – es droht eine Hängepartie zu Lasten der Betriebe.

Die bevorstehende Neufassung der Düngeverordnung sorgt bei Landwirten für immer größeren Verdruß. Wenn es dafür eines Beweises bedurfte, dann lieferte ihn der Boden- und Düngungstag vorige Woche in Linstow. Vor allem das Zugeständnis der Bundesregierung an die EU-Kommission, in sogenannten roten Gebieten mit nitratbelasteten Grundwasserkörpern nur noch 20 % unter dem Pflanzenbedarf düngen zu dürfen, treibt die Bauern auf die Barrikaden. Wer glaubte, auf dem Fachtag befriedigende Antworten auf die vielen offenen Fragen zu bekommen, wurde enttäuscht. Die Verunsicherung dürfte eher zugenommen haben.

Auf dem Boden- und Düngungstag Mecklenburg-Vorpommern übten Landwirte scharfe Kritik an der Verschärfung der Düngeverordnung. „Die Nitratbelastung im Grundwasser muss runter”, hielt Agrarminister Backhaus dagegen. Überraschende Unterstützung bekamen die Bauern aus der Wissenschaft. mehr

Landwirtschafts- und Umweltminister Till Backhaus hatte keine neuen und vor allem keine guten Nachrichten für die Landwirte. Im Gegenteil: Seine Sorge vor der Ausweisung zusätzlicher roter Gebiete und vor Düngeeinschränkungen für weitere Betriebe ist durchaus berechtigt. Die mittlerweile von der Bundesregierung akzeptierten jüngsten Vorgaben aus Brüssel zur Einbeziehung nitratbelasteter Messstellen in Gebieten, die bisher nicht als rot gekennzeichnet sind, legt diese Aussicht nahe. Ob und wie viele Betriebe andererseits von einer messstellenscharfen Zuordnung der roten Gebiete profitieren würden, indem sie unter Umständen aus diesen Gebieten „herausfielen“, ist in Mecklenburg-Vorpommern nicht absehbar.

Düngeverordnung: Mehr Binnendifferenierung?

Keine Aussicht auf Verbesserung für die Landwirte bieten aus Sicht der Landesregierung offenbar Binnendifferenzierung und Fundstellenanalyse. Beides forderten die Landwirten in Linstow erneut vehement. Mit Zwischenrufen und auf Plakaten machten sie klar, dass sie von diesen Forderungen nicht abrücken werden. Tatsächlich ist die bisherige Datenlage dünn. Die Belastungswerte stammen aus vergleichsweise wenigen Messstellen, die größtenteils für diese Erhebungen gar nicht nicht ausgelegt sind. Die Forderungen der Landwirte sind eindeutig berechtigt.

Das weiß auch Minister Backhaus. Trotzdem zeigte er sich in Linstow skeptisch, ob Binnendifferenzierung die roten Gebiete spürbar verkleinern und Betriebe entlasten würde. Nach seiner Auffassung sprechen die bisherigen Ergebnisse eine klare Sprache: Auch jede zweite neu angelegte Messstelle weist Nitratbelastungen in Grundwasserkörpern über dem Grenzwert von 50 ml/l aus. Backhaus sieht seine Annahme bestätigt, dass mehr Messstellen nicht zu besseren Ergebnissen führen. Seine immer gleiche Botschaft, die er auch in Linstow wiederholte: Die Nitratbelastung muss sinken!

Warum wird dieser Vorschlag favorisiert?

Doch mit welchen Maßnahmen dies am ehesten zu erreichen ist, darüber dürfte der Streit nun erst richtig losgehen. Prof. Henning Kage ließ in Linstow keinen Zweifel daran, dass eine Düngung 20 % unter dem Pflanzenbedarf nicht zwangsläufig zu geringeren Nitratbelastungen im Grundwasser führt – und die Bundesregierung dies sehr wohl wisse. Was für eine Aussage! Warum wird dieser Vorschlag trotzdem favorisiert? Warum werden effektivere Maßnahmen zur Senkung der Nitratbelastung offenbar ausgeblendet? Warum wird nicht in deutlich mehr Beratung und Förderanreize investiert, damit Landwirte z. B. ihre Fruchtfolgen erweitern? Fragen über Fragen!

Landwirte kommentierten die eindeutigen Aussagen mit ungläubigem Kopfschütteln und viel Applaus. Kage gilt bundesweit als ausgewiesener Experte für den Weizen- und Rapsanbau. Warum die Forschungsergebnisse und Empfehlungen von Wissenschaftlern seines Kalibers in der Politik offenbar nur wenig Beachtung finden, bleibt nach den bisher vorgeschlagenen pauschalen Maßnahmen ein Rätsel. Unter diesen Voraussetzungen droht bei der Senkung der Nitratbelastung eine Hängepartie – zu Lasten der betroffenen Betrieben in den roten Gebieten.

Erst Absatz sichern, dann mehr Bio erzeugen

Die Erzeugerpreise für Biomilch sind im zweiten Jahr in Folge gefallen. Schuld am Preisverfall sollen die steigenden Anlieferungsmengen durch die Betriebe sein – doch der Vorwurf trifft die Falschen.

Neulich vor dem Supermarktregal eines Discounters: Zwei Kunden diskutieren über das Milchsortiment. „Da kann ich ja auch Biomilch nehmen“, erklärt der eine und freut sich über das Angebot. Lediglich 99 Cent soll er für einen Liter Biomilch mit 1,5 % Fett berappen. Mit 3,8 % Fett kostet die gleiche Menge schlappe zehn Cent mehr.

Die Erzeugerpreise für Biomilch sanken 2019 im zweiten Jahr in Folge. Wie der Verband Bioland kürzlich mitteilte, fiel der Durchschnittspreis nach vorläufigen Daten im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Cent. Das sind fast zwei Prozent weniger. Doch schon 2018 befanden sich die Erzeugerpreise im Abwärtstrend. Sie sanken damals gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Cent je Kilogramm Ökomilch. Zuvor, im Jahr 2017, wurde laut Bioland mit durchschnittlich 49,1 Cent je Kilogramm der bislang höchste Preis für Biomilch gezahlt.

Eine Million Tonnen Biomilch in 2019 erzeugt

Schuld am Preisverfall sollen die steigenden Anlieferungsmengen in Deutschland sein. Bereits im Mai 2019 kursierte die Meldung in der Medienwelt: „Biomilch knackt Million-Tonnen-Grenze“! Rund 33 Millionen Tonnen Milch wurden 2018 erzeugt. Davon waren eine Million Tonnen Biomilch. Nach Angaben der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft (BLE) machte ökologisch erzeugte Milch damit einen Anteil von 3,5 % an den gesamten Milchanlieferungen aus – 19 % über dem Vorjahreswert. Marktexperten zufolge rief der Einstieg neuer Erzeuger in die Biomilchproduktion diesen Preisverfall hervor.

Doch trifft der Vorwurf die Richtigen? Folgten nicht viele der Neueinsteiger dem Ruf von Politik und Gesellschaft nach mehr ökologischer Landwirtschaft? Nach Anbaubedingungen und Tierhaltung, die auf biologischen Kriterien beruhen? Versprachen sich viele dieser Pioniere nicht mehr Wirtschaftlichkeit durch ein höheres Preisniveau? Abgesehen davon, dass dies ohnehin zwingend notwendig ist, um die Mehrkosten der ökologischen Wirtschaftsweise zu decken.

Darüber hinaus ist die mediale Präsenz von Tierschützern oder Nichtregierungsorganisationen, die es angeblich satt haben und andere Haltungsbedingungen für die Tiere fordern, ungemein groß. Und wo sind die Verbraucher, die in Umfragen bekunden, beim Kauf eines tierischen Produktes stets auch nach den Haltungsbedingungen zu entscheiden? Anscheinend gibt es immer noch den ziemlich großen Unterschied zwischen dem, was viele Verbraucher sagen, und dem, was im Einkaufswagen landet.

„Alles andere würde keinen Sinn machen“

Diese Widersprüchlichkeit hat Folgen. Biomilcherzeuger gaben die Produktion inzwischen wieder auf, weil die erzielten Preise für sie zu niedrig sind, um wirtschaftlich arbeiten zu können, und weil sie bei der gegenwärtigen politischen Lage ihre Zukunft nicht mehr in diesem Segment sehen. Auf unsere Anfrage zu den Gründen für den Ausstieg eines Milchviehbetriebes aus der Produktion bestätigte die Biomolkerei: Der Vertrag wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Und: „Für uns ist es wichtig, nur so viel Rohstoff von unseren Milcherzeugern zu beziehen, wie wir auch vermarkten können. Alles andere würde keinen Sinn machen.“

Wie viel Sinn macht es dann, wenn Regierungen immer höhere Zielquoten für die Biolandwirtschaft setzen? Müssten Politik und Handel nicht erst einmal ihre Hausaufgaben machen und dem Absatz von Bioprodukten einen Schub versetzen? Und zwar einen, der nicht über Niedrigpreise am Milchregal funktioniert, sondern der den Biolandwirten ein Einkommen ermöglicht, mit dem sie auch wirtschaftlich nachhaltig arbeiten können. Nur so hat Biomilch aus der Region wirklich eine Chance.

A2-Milch – was ist dran am Mythos?

A2-Milch soll gesünder sein als gewöhnliche A1-Milch. Sie wird daher in Australien, Neuseeland oder in der Schweiz sogar teuer vermarktet, obwohl dieser Mehrwert wissenschaftlich nicht erwiesen ist. mehr

Von Andreas Höflich, Christine Höflich und Anke Römer