… in diesen Tagen wirst du wieder umgehaun – wie auf dem Werderaner Tannenhof in Brandenburg. Dort wachsen im integrierten Anbau mehrere Zehntausend Weihnachtsbäume. Besonders beliebt: den Tannenbaum selber schlagen.

Von Bärbel Arlt

Tannenhofchef Gerald Mai denkt gern an seine Kindheit: „Damals war der Weihnachtsbaum noch etwas sehr Heimliches“, erzählt er. „Am 24. Dezember nachmittags – ich konnte es kaum erwarten – wurde endlich die Wohnzimmertür geöffnet und da stand er dann – der hellerleuchtete Baum.“

Heute schaut das anders aus. Da erstrahlt in vielen Wohnungen der Baum durchaus schon Wochen vor Heiligabend. So auch bei einer jungen Familie aus Falkensee, die auf der Suche nach einem Weihnachtsbaum durch den Nadelwald pirscht – „bewaffnet“ mit Handsäge und Transportkarre. „Prächtig muss er sein und in unser neues Haus passen“, wünscht sich Ann-Kathrin Prescher und verrät, dass er auch schon bald aufgestellt und geschmückt wird: „Schließlich wollen wir lange etwas von ihm haben.“ Für Sohnemann wiederum ist wichtig, dass die Geschenke drunter passen. Und dann ist der Prachtbaum gefunden – eine Nordmanntanne. Sie kommt huckepack auf eine Karre und wird von den Mitarbeitern des Tannenhofes noch für den Ständer passend gemacht und den Transport ins Netz gehüllt.

Sehr beliebt: den Tannenbaum selber schlagen. (c) Thomas Uhlemann

Die Weihnachtsbäume sind transportbereit. (c) Thomas Uhlemann

Die Chefs auf dem Tannenhof: Karin Lorenz und Gerald Mai. (c) Thomas Uhlemann

Erledigt gleich mehrere Arbeitsgänge auf dem Tannenhof: der Portraltraktor. (c) Thomas Uhlemann

„Die Selbstschlage gibt es auf unserem Hof seit 2002 und ist immer wieder ein Magnet vor allem für Familien“, weiß Hofchefin Karin Lorenz. Denn frischer geht es nicht und der Ausflug ist für Kinder durchaus ein kleines Abenteuer. Sie sehen mit eigenen Augen, wo ihr Weihnachtsbaum gewachsen ist und können auf einem Lehrpfad so einiges über die verschiedenen Bäume erfahren. Auch ihre Weihnachtswünsche können sie auf dem Tannenhof gleich noch an den Weihnachtsmann schicken.

Tannenbaum selber schlagen: Seit 30 Jahren ein Magnet für Familien

Seit rund 30 Jahren wachsen in Plessow bei Werder Weihnachtsbäume – eher ungewöhnlich für ein jahrhundertealtes Obstanbaugebiet. Gerald Mai muss schmunzeln und erzählt uns die Geschichte: „Natürlich waren auch meine Großeltern und Eltern Obstbauern. Doch nach der Wende kam der Obstbau zum Erliegen und die Großeltern bekamen ihre Flächen von der Genossenschaft zurück. Auch mit dem Anbau von Maiblumen, Tomaten, Blumenkohl in den Gewächshäusern meiner Eltern war nichts mehr zu verdienen. Was also tun?

So mancher Obstbauer hatte seine Flächen für mögliches Bauland vorgehalten, wir haben uns für Weihnachtsbäume entschieden.“ „Und das in der irrigen Annahme, sie zu pflanzen und irgendwann wie im Wald abzusägen“, schiebt seine Ehefrau Karin Lorenz lachend nach. „Doch so einfach war das dann doch nicht, wir haben viel Lehrgeld zahlen und lernen müssen.“ Denn die Weihnachtsbaumkultur stand auf keinem Studienplan der studierten Gartenbauingenieurin und Landschaftsplanerin. Auch für Gerald Mai, der Maschinenbau studiert hat, war die Kultur Neuland, wenngleich er nach der Wende mit Weihnachtsbäumen gehandelt hat und erste Erfahrungen sammeln konnte. „Unser Wissen ist mit ‚Learning by doing‘ gewachsen“, sagt Karin Lorenz, „und sehr hilfreich fürs Geschäft war auch die Flurneuordnung, also das Zusammenlegen von Flächen.“

GEschäft mit dem Tannenbaum wird zum Vollerwerg

Und der Mut zum Risiko wurde Stück für Stück belohnt, denn die Weihnachtsbäume aus der Region waren immer mehr gefragt. Immer mehr Menschen kamen vorbei, um ihren Tannenbaum selber zu schlagen. So wurde ums Jahr 2000 aus dem Nebenerwerb für Gerald Mai und Karin Lorenz Vollerwerb und aus den einst sieben Hektar sind 70 Hektar geworden, auf denen rund ein Dutzend verschiedene Sorten wachsen, schließlich sind die Vorlieben der Kunden verschieden. Der eine mag aus Tradition die Schwarzkiefer, der andere liebt die Coloradotanne. Doch die absolute Nummer eins ist seit Jahren die Nordmanntanne. Sie hat der Fichte, die vor allem in den 1960er/70er-Jahren die Zimmer schmückte, und der in den 1980er-Jahren folgenden Blaufichte den Rang abgelaufen.

Praktisch: Das Einnetzen der Bäume ist ist Routine. (c) Thomas Uhlemann

Kunde transportiert seinen Wunschbaum zum Einnetzen. (c) Thomas Uhlemann

Mit einer Säge wird der Weihnachtsbaum zu Fall gebracht. (c) Thomas Uhlemann

Auch Weihnachtspost kann hier abgeschickt werden. (c) Thomas Uhlemann

Eigentlich stammt die Nordmanntanne aus Südosteuropa und wird seit den 1950/60er-Jahren vor allem in Dänemark gezüchtet. „Doch auch bei uns wächst sie gut und wir sind mit Farbe und Länge der Nadeln sehr zufrieden“, sagt Tannenexperte Mai. Auch die anderen Baumsorten machen eine gute Figur, haben Trockenheit und Hitze trotz einiger Abgänge gut überstanden. Dafür spielt ihnen zum einen der günstige Standort mit etwas lehmhaltigem Boden in die Karten, zum anderen vor allem die Bewässerung mit Brauchwasser aus dem Glindower See. Auch die Niederschläge im Herbst haben gutgetan. Und für eine gesicherte Produktion will der Familienbetrieb das Bewässerungsnetz weiter ausbauen.

Ökologischer Anbau soll forciert werden

Auch der ökologische Anbau soll forciert werden. „Wir wollen so umweltschonend wie möglich produzieren und so wenig wie möglich Herbizide einsetzen“, sagt Karin Lorenz. Dabei hilft der nagelneue Portaltraktor, von dem Gerald Mai völlig begeistert ist: „Der ist für uns wie eine kleine Revolution, erledigt er doch mehrreihig sehr präzise mehrere Arbeitsgänge wie Bodenbearbeitung, Düngen, Mulchen, Stumpfbeschneidung, Formschnitt, Schädlingsbekämpfung.“

Der Wegweiser über den Tannenhof. (c) Thomas Uhlemann

Im Weihnachtsladen gibt es die passende Deko. (c) Thomas Uhlemann

Und auch exquisiten Tannen-Likör nach eigenem Hofrezept. (c) Thomas Uhlemann

Außerdem ist der Tannenhof Mitglied im „Verband der natürlichen Weihnachtsbäume“, der den Verkauf und die Vorteile eines natürlichen Baums fördern will. Denn er ist Sauerstofflieferant, hat eine positive Ökobilanz und die Plantagen sind auch wichtiger Lebensraum für Tiere. „In unserer Selbstschlagplantage haben wir zum Beispiel viele Sitzkrücken für Bussarde und Milane angebracht sowie Nistkästen für kleine Vögel, Falken und Fledermäuse“, so Karin Lorenz. „Wir sind auch ein zertifizierter Betrieb und lassen uns freiwillig prüfen“, sagt sie und verweist noch auf die Patenschaften mit dem SOS Kinderdorf in Brandenburg, der Fregatte Brandenburg, dem Kinderheim in Trebbin und auf das Fair Tree Projekt, an dem sich der Tannenhof seit 2016 beteiligt und das auf eine gerechtere Entlohnung und bessere Arbeitsbedingungen der Zapfenpflücker in Georgien, dem Herkunftsland der Nordmanntannensamen, zielt.

Verkauf an rund 30 Standorten

Zu haben sind die Werderaner Weihnachtsbäume übrigens nicht nur auf dem Tannenhof in Plessow zum selber schlagen, sondern an 30 Standorten im Osten Deutschlands – so in der Stadt Brandenburg, in Berlin, Cottbus, Rostock, Frankfurt/Oder, Halle, Neubrandenburg und Schwerin. Sie stehen auch geschmückt in Einkaufszentren, Hotels und auf so prominenten Plätzen wie dem Ehrenhof vor Schloss Bellevue, der Berliner Kulturbrauerei und dem CityCube am hauptstädtischen Messegelände.

Lesen Sie auch

Und wie schaut es bei der Tannenhof-Familie mit dem Weihnachtsbaum aus? „Wir nehmen den, der noch übrig ist“, lacht Karin Lorenz und erzählt davon, dass Heiligabend Gänsebraten für die polnischen Mitarbeiter und – aus Tradition – Frikassee für Ehemann Gerald auf den Tisch kommen.

Nach Weihnachten geht es direkt weiter

Doch mit besinnlicher Weihnachtsstimmung ist ab dem ersten Feiertag schon wieder Schluss, denn die rund 30 Verkaufsstände müssen schnell wieder abgebaut und beräumt, eventuelle Restbäume abtransportiert werden. Ende Januar fährt Karin Lorenz dann zur Christmasworld nach Frankfurt/Main, um fürs nächste Weihnachtsfest Trends zu erhaschen und Deko auszusuchen, die es dann im Weihnachtsladen zu kaufen gibt.

Und im Frühjahr starten Pflanzung, Hege und Pflege der Bäume fürs Geschäft im kommenden Winter. Zugleich wird weiter an der Idee von einem ganzjährigen Weihnachtserlebnis auf dem Tannenhof gearbeitet ähnlich dem im finnischen Rovaniemi am Polarkreis, das sich Gerald Mai angeschaut hat. Geplant ist u. a. ein großer Hofladen mit Gastronomie, der in drei Jahren eröffnen soll.

Verletzte bei Schadstoffaustritt im Geflügelschlachthof MockrehnaDurch austretende Schadstoffe sind am Morgen in der Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH in Mockrehna 20 Mitarbeiter verletzt worden.

Wie das Landratsamt Nordsachen, das den Rettungseinsatz koordinierte, bestätigt, wurden die 20 Betroffenen mit Symptomen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Weitere ca. 200 Mitarbeiter seien evakuiert und vorsorglich ambulant untersucht worden. Die genaue Ursache für den Vorfall ist noch nicht ermittelt. Eine Gefährdung der Bevölkerung konnte ausgeschlossen werden, heißt es aus dem Landratsamt.

An dem Rettungseinsatz waren 43 Feuerwehrleute mehrerer Freiwilliger Feuerwehren, unter anderem aus Torgau und Oschatz, beteiligt. Im Einsatz war auch ein ABC-Zug. Weiterhin waren 51 Rettungsdienstkräfte mit mehreren Rettungs- und Notdienstwagen beteiligt. Alarmiert worden war die Rettungsleitstelle gegen 7 Uhr morgens.

Der Geflügelschlachthof Mockrehna gehört zur Sprehe-Gruppe, die ihren Sitz im niedersächsischen Lorup hat. kb

Enorme Schwankungen bei den ErnteergebnissenDie Ernteergebnisse in Thüringen 2019 liegen regional weit auseinander – das ist keine Überraschung. Jetzt haben die Agrarstatistiker des Landes die Details auf Kreisebene vorgelegt.

Die Landwirte im Kreis Sömmerda hat es 2019 zum Teil noch schlimmer erwischt hat als im Trocken- und Hitzejahr 2018. Das belegen die Daten zur Ernte 2019. Der durchschnittliche Weizenertrag sank im Kreis Sömmerda auf 50,8 dt/ha (2018: 55,4 dt/ha). Damit wurde in der Thüringer Ackerebene der landesweit niedrigste Weizenertrag eingeholt. Zum Vergleich: Im Altenburger Land und im Eichsfeld ernteten die Kollegen in diesem Jahr über 80 dt/ha Weizen.

Auf Kreisebene: Die Ernteergebnisse in Thüringen 2019

Zwei Tonnen Unterschied

Während im Ilm-Kreis und in Sömmerda nur 62,5 dt/ha bzw. 63,1 dt/ha Wintergerste vom Halm geholt werden konnten, fuhren Landwirte in den Kreisen Nordhausen, Gotha, Eichsfeld und Altenburger Land über 80 dt/ha ein.

Winterraps nur knapp über 20 dt/ha

Keine Spitzenerträge bei den Ernteergebnissen, aber für die Umstände ansprechende, lieferte mit 34,6 dt/ha in Greiz und mit 37,2 dt/ha im Altenburger Land der Raps. Besonders betroffen ist hier abermals der Kreis Sömmerda mit nur 23,9 dt/ha.

Halbe Futtermenge

Beim Futter müssen die um Erfurt wirtschafteten Tierhalter die mit Abstand größten Einbußen verkraften: 201,9 dt/ha beim Silomais und 24,4 dt/ha bei Luzerne/Kleegras sind weit weg von den über 400 dt/ha Mais, die etwa im Eichsfeld, um Gera und um Eisenach gehäckselt werden konnten. Bei den Leguminosen zur Ganzpflanzenernte rechneten Landwirte im Unstrut-Hainich-Kreis und Kreis Gotha über 100 dt/ha ab. FH

Pünktliche Auszahlung

In Thüringen stehen die Termine für die Ausgleichszulage (AGZ), die Direktzahlungen und die KULAP-Mittel fest.

Auf Anfrage der Bauernzeitung informierte das Thüringer Agrarministerium, dass die Überweisung der AGZ für benachteiligte und spezifische Gebiete bis Mitte Dezember erfolgen wird.

Die Direktzahlungen werden, wie schon in den Vorjahren, vorfristig an die Betriebe überwiesen. Zwischen Weihnachten und Silvester sollen sie auf den Konten der Antragsteller eingehen.

In der letzten Februarwoche plant die Zahlstelle, die Überweisungen der Kulap-Honorare für das Verpflichtungsjahr 2019 anzuweisen. fh

Ackerdemia: Schulfach Gemüsekunde„Iiiiih, das ess ich nicht!“ – Kinder und Gemüse, das passt oft nicht zusammen. Das Bildungs-Start-up Ackerdemia, zeigt wie man die Kleinen spielerisch und nachhaltig für ein bewusste Ernährung begeistert.

Von Catrin Hahn

Wenn ein Kind eine Zeitlang nur Nudeln mit Tomatensoße mag, ist das erst mal gar nicht schlimm. Wenn das Kind nie erfährt, aus welchen Zutaten Nudeln und Tomatensoße hergestellt werden, ist das schon schwieriger. Und wenn dieses Kind nun immer dieselben, vielleicht gar noch hoch verarbeiteten Fertiglebensmittel vorgesetzt bekommt, dann wird aus ihm wahrscheinlich irgendwann ein Erwachsener, der wenig bis nichts über gesunde Lebensmittel und deren Erzeugung weiß.

Und die Unkenntnis über diese Themenbereiche zieht weitere Wissenslücken nach sich: wenn ich nicht weiß, wie Lebensmittel entstehen, dann weiß ich sie auch nicht zu schätzen. Verschwendung ist die Folge. Wenn ich nicht weiß, wer die Lebensmittel für mich anbaut, und nie einen Landwirt danach fragen konnte, glaube ich vielleicht jedes dumme Vorurteil über diese Berufsgruppe, das mir irgendwie zu Ohren kommt. Wenn ich nicht weiß, was mein Körper für Lebensmittel braucht und wie er sie nutzt, kann das gesundheitliche Folgen haben.

Kurz: ein gewisses Basiswissen in diesem Bereich ist bildungs- und gesundheitspolitisch sehr wünschenswert. Aber das ist noch lange nicht alles: Es macht schlicht einen Heidenspaß, mit den Händen in der Erde zu wühlen, Regenwürmer bei der Arbeit zu beobachten, Pflanzen zu säen, wachsen zu sehen und dann die Früchte der eigenen Arbeit ernten und kosten zu können!

Ackerdemia: Wissen spielerisch vermitteln

Unter diesem Motto ist der Verein Ackerdemia e.V. vor einigen Jahren angetreten, die oben beschriebenen Wissenslücken zu schließen. Und weil erleben immer nachhaltiger ist als die reine Theorie – und außerdem viel mehr Spaß macht – bringt Ackerdemia seit einigen Jahren den Acker zu den Kindern. Und das kam so: 2012 hatte der junge Wissenschaftler Dr. Christoph Schmitz seine Doktorarbeit am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung erfolgreich abgeschlossen. Er beschäftigte sich darin mit der Entfremdung der Gesellschaft von der landwirtschaftlichen Primärproduktion.

Beeindruckt von seinen eigenen Untersuchungsergebnissen begann der Landwirtssohn Schmitz darüber nachzudenken, wie diese Wissenslücke möglichst nachhaltig und ohne erhobenen Zeigefinger geschlossen werden könnte. Das Bildungsprogramm „GemüseAckerdemie“ war geboren. „Und als ich kurz nach der Promotion eine sechsmonatige Babypause mit meinem kleinen Sohn verbrachte, habe ich das Konzept weiterentwickelt und mir Gleichgesinnte gesucht“, erzählt Schmitz. „Schon 2013 haben wir es an einer ersten Pilotklasse einer Grundschule in Bedburg, Nordrhein-Westfalen, sehr erfolgreich ausprobiert. 2014 gründeten wir den gemeinnützigen Verein Ackerdemia e.V. Und dann ging es recht schnell.“

Über 20.000 Kinder in allen 16 Bundesländern

„Recht schnell“, ist eher untertrieben: Die weitere Entwicklung verlief geradezu explosionsartig. Ein interdisziplinäres Team fand sich zusammen und vervollständigte Baustein für Baustein Schmitz‘ Vision: Kinder hautnah erleben zu lassen, wie Lebensmittel entstehen. Dass bedeutet nicht nur, mit ihnen gemeinsam Gemüse zu säen, es wachsen zu lassen und schließlich zu ernten. Es bedeutet auch, ihnen vor und während dieser Zeit spielerisch Wissen zu vermitteln über alle damit zusammenhängenden Themen. Dieses Team hat nun allein 2019 mit sage und schreibe 21.200 Kindern in allen 16 Bundesländern, Österreich und der Schweiz an 475 sogenannten Lernorten auf 3,5 ha Acker nicht weniger als 273 Sorten Gemüse wachsen lassen!

Für Kinder wurden drei Programme entwickelt, die je nach Altersgruppe umgesetzt werden können:

- AckerKita: Ein ganzjähriges Programm, bei dem Kita-Kinder auf ihrem Acker ihr eigenes Gemüse anbauen.

- AckerSchule: In diesem ganzjährigen Programm erzeugen Schülerinnen und Schüler auf ihrem Acker ihr eigenes Gemüse.

- GemüseKlasse: Ein 20-wöchiges Indoor-Programm, in dem Schüler in Indoor-Hochbeeten direkt im Klassenzimmer Gemüse anbauen.

Treffen im Ackerdemia-Hauptquartier

„Der Ablauf ist dabei immer der Gleiche“, erzählt Ariane Maillot, zuständig für Kommunikation und Pressearbeit, bei einem Treffen im „Ackerdemia-Hauptquartier“ in Berlin-Schöneberg. „Wir bekommen eine Anfrage und schauen zuerst nach den Grundbedingungen dieses neuen Lernortes. Wie alt sind die Kinder, gibt es in der Nähe eine Fläche, die wir zum Acker machen können, und gibt es lokale Partner, die eingebunden werden können.“ Denn jeder Lernort sollte einen gewissen finanziellen Eigenanteil aufbringen. „Wir haben ein paar große Partner und Sponsoren. Aber wir finden es wichtig, dass sich Schulen oder Kitas auch finanziell beteiligen. Die Sponsoren können Eltern sein oder auch der örtliche Baumarkt, der Gartengeräte stiftet. Nur wenn sich niemand finden lässt, dann springen wir ein. Kein Vorhaben soll wegen Geldmangel ausfallen.“

Nachdem die ersten Fragen geklärt sind, besuchen Mitarbeiter von Ackerdemia den neuen Lernort und schauen gemeinsam mit Lehrern oder Erziehern nach einem Ort für den neuen Acker. „Er soll möglichst nah an Schule oder Kita sein. In den meisten Fällen klappt das. Wo sich tatsächlich kein Platz findet, dort errichten wir auch mal Hochbeete“, erklärt Ariane.

Christoph Schmitz nickt bestätigend: „Das Wichtigste ist der kurze Weg. Kinder sollen nicht mit dem Bus zum Acker fahren müssen.“ Dann beschreibt er die weitere Vorgehensweise: „Im Februar fängt das Ackerjahr an – meist mit der Anlage des neuen Ackers. Für die Kinder heißt das, schon mal etwas über die Grundlagen zu lernen: welches Gemüse wächst bei uns, was bedeutet Bodenfruchtbarkeit, warum ist Gemüse wichtig für uns Menschen. Im April folgt der erste Pflanztermin. Da kommen wir mit vier bis fünf Mitarbeitern und machen mit den Kindern gemeinsam die Pflanzung. Zwei weitere Pflanztermine – einmal nach den Eisheiligen und einer nach den Sommerferien – werden auch von uns betreut.“

Doch damit ist die Arbeit von Ackerdemia nicht beendet, denn das Konzept der GemüseAckerdemie sieht ja ein umfassendes Bildungsprogramm vor. Den Unterricht führen die Pädagogen vor Ort in Eigenregie durch, eng betreut von lokalen Ackerdemia-Mitarbeitern. Lehrer oder Erzieher erhalten drei Fortbildungen und viel Material, per Newsletter, Lernplattform und Webinaren werden alle auftauchenden Fragen beantwortet. Die Kinder verbringen während der Vegetationszeit eine Doppelstunde pro Woche auf ihrem Acker. Das kann im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft passieren oder während des Schulunterrichts. „In welches Schulfach sie dieses Angebot integrieren, entscheiden die Schulen“, erzählt Ariane lächelnd. „Wir hatten auch schon einen Religionslehrer, der mit seiner Klasse an unserem Programm teilgenommen und die Relistunden nach draußen verlegt hat.“

Ab Oktober, wenn die Früchte der Arbeit geerntet und verzehrt sind, beginnt die „NachAckerZeit“ mit einem Blick über den Ackerrand: In dieser Zeit lernen die Kinder etwas über weiterführende Themen wie Lebensmittelverschwendung oder Sortenvielfalt. „Wir befähigen die Lehrer und Pädagogen, diese Themen zu bearbeiten. Natürlich brauchen wir deren Engagement, ohne ihre Neugier und ihr Interesse würde unser Programm nicht funktionieren“, freut sich Christoph über den riesigen Zuspruch.

Ackderdemia: Für aufgeschlossene Verbraucher

Um das große Interesse in Kitas und Schulen, inzwischen gibt es auch Lernorte an einer Uni und in mehreren Firmen – für sie wurde das Programm AckerPause entworfen, bei dem Unternehmen für Ihre Angestellten solche Gärten einrichten – befriedigen zu können, arbeiten bei Ackerdemia inzwischen 72 Mitarbeiter aus allen möglichen Berufsrichtungen. Da sind Biologen, Gärtner und Landwirte, die die fachlichen Hintergründe betreuen, geeignete Arten und Sorten aussuchen und die Bedingungen an jedem einzelnen Lernort überprüfen. Da sind Pädagogen und Designer, die den Wissenshintergrund für die jeweiligen Ackernutzer aufbereiten und zur Verfügung stellen. IT-Experten entwerfen und befüllen die Wissensplattform und den regelmäßigen Newsletter. Mitarbeiter, die Sponsoren anwerben – zu den Partnern von Ackerdemia gehören zum Beispiel die AOK, diverse Bundeseinrichtungen oder Supermarktketten. Um das Konzept stetig weiterzuentwickeln, arbeitet Ackerdemia eng mit Hochschulen und Universitäten zusammen, wo in verschiedenen Forschungsrichtungen Studien- und Abschlussarbeiten durchgeführt werden.

Etwa die Hälfte der Mitarbeiter arbeitet im Büro im Berliner Stadtbezirk Schöneberg – auf dem Gelände einer ehemaligen Malzfabrik, wo sich viele kreative Unternehmen zusammengefunden haben. Hier ist auch Platz für den firmeneigenen Acker. Ein weiterer Standort ist das längst zu klein gewordene ursprüngliche Büro in Potsdam. Und weitere etwa 30 Mitarbeiter finden sich über das ganze Land verteilt als Regionalmanager, sie betreuen die Lernorte und dienen als Ansprechpartner vor Ort. „Wir sind aber auch ständig auf der Suche nach Mitstreitern auf Honorarbasis“, betont Christoph. „Beinahe in allen Bundesländern suchen wir derzeit nach „Ackerhelfern“ und „AckerCoaches“, die die Lernorte während der Ackersaison betreuen. Die sollten natürlich ein landwirtschaftliches und/oder gärtnerisches Vorwissen mitbringen. Wer Lust hat, mitzumachen, kann sich sehr gerne auf unserer Website melden!“

Eine Möhre führt durch die Broschüre

Auf der Website findet sich auch der alljährliche Wirkungsbericht des Vereins. „Vielleicht der einzige Geschäftsbericht, den man gerne liest“, wie Ariane Maillot mit breitem Lächeln sagt. Und sie hat recht: Durch die Broschüre führt eine Möhre – Maskottchen des Unternehmens – und präsentiert sehr unterhaltsam die beeindruckenden Erfolge der vergangenen fünf Jahre. Auch Zitate finden sich hier, die anzeigen, wie erfolgreich der unkonventionelle Ansatz des Vereins ist. So kommt ein Lehrer mit dem Satz zu Wort: „Meine Lieblingsstunde im Stundenplan, weil draußen mit motivierten Kindern, viel improvisiert und Freude miteinander.“ Und ein Schüler wird noch deutlicher: „Wieso machen wir eigentlich in der Schule von den schönen Sachen (ackern) so wenig und von den blöden so viel?“

Kochbuch „Ackerküche“

Die GemüseAckerdemie hat ein Kochbuch herausgegeben, mit dem die Kinder aus ihrer eigenen Ernte leckere Gerichte herstellen können.

Diese Frage kann Ackerdemia sicher nicht beantworten. Aber der Erfolg des Konzeptes zeigt, dass Kinder dank ihrer natürlichen Neugier sehr wohl Lust darauf haben, über die Herkunft ihres Essens nachzudenken. Und man darf annehmen, dass die Erkenntnisse dieser Kinder ihr Verhalten gegenüber Lebensmitteln, deren Herkunft und Verarbeitung lebenslang verändern. Das hat inzwischen sogar die Bundesregierung erkannt. So hat Ackerdemia – neben einem guten Dutzend anderer Auszeichnungen in den letzten Jahren – in diesem Jahr den alljährlichen Bundespreis „zu gut für die Tonne“ gewonnen. Sicherlich spornt auch dieser Erfolg Christoph Schmitz und seine Mitstreiter weiter an. Damit künftig der Ausruf: „Iiiiih, das ess ich nicht“ gegenüber verdächtigem Gemüse auf dem Tisch vielleicht seltener zu hören ist.

Verpachtung von Zahlungsansprüchen: Fiskus darf nicht zugreifen

Das Finanzamt muss vertragliche Regelungen zur Verpachtung von Zahlungsansprüchen bei der Berechnung der Umsatzsteuer beachten. Das entschied das Finanzgericht Münster.

Von Matthias Beer, Steuerberater

Wenn Landwirte Flächen verpachten, regeln sie in den Pachtverträgen auch die Überlassung und Rückgabe von Zahlungsansprüchen nach der sogenannten GAP-Reform. Hiermit ist die vollständige Entkoppelung der Direktzahlungen durch die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union im Jahr 2013 gemeint. Während oft hart über die Höhe der jährlichen Flächenpacht gerungen wird, finden sich in Pachtverträgen eher selten Angaben dazu, welches anteilige Pachtentgelt auf die Überlassung der Zahlungsansprüche entfällt.

Insbesondere in der Betriebsprüfung vertritt die Finanzverwaltung die Auffassung, dass die Überlassung der Fläche einerseits und die Mitverpachtung der Zahlungsansprüche andererseits umsatzsteuerlich zwei getrennte, sogenannte Hauptleistungen darstellen.

Während die Verpachtung der Fläche nach § 4 Nr. 12a des Umsatzsteuergesetzes (UStG) im Grundsatz umsatzsteuerfrei ist, unterliegt die Überlassung der Zahlungsansprüche dem regulären Umsatzsteuersatz von 19 %.Das betrifft auch land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen, die ihre Umsätze nach Durchschnittssätzen im Sinne des § 24 Abs. 1 UStG versteuern. So ist die (Mit-)Verpachtung von Zahlungsansprüchen nach Ansicht des Fiskus kein pauschalierungsfähiger Umsatz.

Entgelt für Verpachtung von ZahlungsAnsprüchen

Im entschiedenen Urteilsfall hatte der Landwirt Flächen und Zahlungsansprüche an diverse Pächter zur Nutzung überlassen. Im Pachtvertrag waren die jeweiligen Zahlungsansprüche nach der GAP-Reform jeweils konkret aufgeführt. Dazu regelte der Vertrag, dass für jeden Zahlungsanspruch ein Entgelt von 10 Euro in der Gesamtpacht enthalten war. Zudem sollte der Verpächter einen Teil der an den Pächter ausgezahlten Zahlungsansprüche als jährliches Entgelt für deren Verpachtung erhalten.

In seiner Umsatzsteuererklärung behandelte der Kläger die Verpachtung der Flächen und der Zahlungsansprüche insgesamt als umsatzsteuerfrei. Bei einer Betriebsprüfung bewertete das Finanzamt die mitverpachteten Zahlungsansprüche als selbstständigen umsatzsteuerpflichtigen Umsatz. Dabei vertrat es die Auffassung, dass das Entgelt für die Verpachtung des Zahlungsanspruches dieser Zahlungsanspruch selbst sei. Dementsprechend rechnete es aus dem Wert des Zahlungsanspruches die Umsatzsteuer mit 19 % heraus. Dabei bezog es sich auf ein früheres Urteil des Finanzgerichts Münster vom 8. September 2015, in dem diese Berechnungsmethode ausdrücklich zugelassen wurde.

Finanzamt setzt viel höheren Wert an

Im Klageverfahren verteidigte sich der Landwirt damit, er habe im Pachtvertrag – dem Umsatzsteuerrecht entsprechend – hinsichtlich der Verpachtung der Flächen einerseits und der Verpachtung der Zahlungsansprüche andererseits bereits zwei separate Hauptleistungen angenommen. Deshalb habe er auch beiden Leistungen einen individuellen Pachtpreis zugeordnet. Das Entgelt von 10 Euro je Zahlungsanspruch und Jahr habe er unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung der Prämienhöhe mit seinen nicht vorhersehbaren Veränderungen bestimmt.

Über den Autor

Matthias Beer ist Steuerberater in Lüneburg. Seine Schwerpunkte liegen in der Steuerberatung land- und forstwirtschaftlicher Mittel- und Großbetriebe sowie damit verbundener Gewerbebetriebe.

Webseite: www.beer-steuerberatung.de

In dem Zusammenhang legte er eine Stellungnahme der Landwirtschaftskammer vor, wonach der Pachtpreis eines Zahlungsanspruches ca. 1 bis 2 % seines Jahreswertes betrage. Somit ergebe sich bei einem für das Streitjahr 2011 maßgeblichen Wert von 509,36 Euro pro Zahlungsanspruch ein maximaler Bruttopachtpreis dafür von 10,19 Euro.

Zudem trug er vor, dass der Wert eines Zahlungsanspruches dadurch gemindert werde, indem durch zunehmenden Flächenschwund mehr Zahlungsansprüche zur Verfügung stünden als landwirtschaftliche Fläche. Hinzu komme, dass ein Betriebsinhaber, der Direktzahlungen beziehe, verpflichtet sei, bestimmte Grundanforderungen in der Flächenbewirtschaftung einzuhalten.

Dazu zähle zum Beispiel auch die Vorgabe, dass zwischen dem 1. Dezember und dem 15. Februar des Folgejahres mindestens 40 % des Bodens zwecks Erosionsschutzes bedeckt sein müssten. Unter anderem dadurch entstünden dem Pächter zusätzliche Kosten.

Das Finanzamt entgegnete, es sei nach dem Umsatzsteuergesetz befugt zu prüfen, ob das, was die Vertragsparteien als Gegenleistung vereinbart hätten, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten der Höhe nach zutreffend aufgeteilt worden sei. Genau dies sei eben nicht geschehen, weil der angesetzte Pachtpreis von 10 Euro je Zahlungsanspruch und Jahr dem rechtskräftigen Urteil des Finanzgerichts Münster vom 8. September 2015 widerspräche. Dementsprechend sei die jährliche Umsatzsteuer durch Herausrechnung aus dem Jahreswert des Zahlungsanspruches in Höhe von 509,36 Euro zu ermitteln. Dadurch entstehe eine Umsatzsteuerschuld von 81,33 Euro je Zahlungsanspruch (509,36 € : 1,19 x 19%).

Angemessenheit ist hier kein Kriterium

Das Finanzgericht Münster gab dem Kläger Recht. Es bekräftigte zum einen seine Rechtsauffassung, dass die Verpachtung von Flächen und Zahlungsansprüchen umsatzsteuerlich zwei selbstständig zu beurteilende Leistungen darstellen. Zum anderen könne aber seine von der Finanzverwaltung zitierte Entscheidung vom 8. September 2015 hier nicht angewendet werden, weil es im seinerzeitigen Urteilssachverhalt an einer vertraglichen Aufteilung des Pachtentgeltes gefehlt habe.

Die Finanzrichter verwiesen das beklagte Finanzamt zudem darauf, dass sich im Umsatzsteuerrecht die Frage nach der Angemessenheit des vereinbarten Entgelts grundsätzlich nicht stellt. Dies gelte insbesondere dann, wenn der Pachtvertrag – wie hier – zwischen fremden Personen zustande gekommen sei.

Lesen Sie auch

Zudem folgte es der Meinung des klagenden Landwirts, wonach der Pachtpreis für einen Zahlungsanspruch deutlich unterhalb seines Nominalwertes liege und im Rahmen eines Pachtvertrages der Fläche ein deutlich höherer Pachtpreis zuzurechnen sei als ebendiesen Zahlungsansprüchen.

Die Aufteilungsquote lasse sich durch weitere Umstände, insbesondere die objektiv am Markt erzielbaren Preise, verifizieren. So liege der Kaufpreis für 1 ha landwirtschaftliche Fläche bei ca. 60.000 Euro. Der Kaufpreis für einen Zahlungsanspruch entspräche in etwa dem Ein- bis höchstens dem Zweifachen seines Nennwerts. Im Verhältnis beträgt somit der prozentuale Anteil des Zahlungsanspruchs am Gesamtkaufpreis für eine landwirtschaftliche Fläche folglich circa ein Prozent. Im Ergebnis hielt das Finanzgericht Münster dieses Wertverhältnis aus Kauffällen auch bei Pachtverträgen für anwendbar.

Aufteilung in Fläche und Recht vertraglich regeln

Das im Klageverfahren unterlegene Finanzamt hat Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof eingelegt (Az. XI B 66/19). Es bleibt abzuwarten, ob es diese Hürde und eine möglicherweise danach zugelassene Revision erfolgreich bewältigen kann. Zu der Mitverpachtung von Sachen und Rechten im Zusammenhang mit der Grundstücksverpachtung hat der Europäische Gerichtshof in mehreren jüngeren Urteilen entschieden, dass insgesamt eine einheitliche Verpachtungsleistung vorliegt. Diese sei insgesamt als Grundstücksverpachtung nach § 4 Nr. 12 UStG umsatzsteuerfrei.

Die deutsche Finanzrechtsprechung und auch die Finanzverwaltung tun sich allerdings schwer damit, diese Rechtsvorgaben aus Brüssel in nationales Recht umzusetzen. Zudem verweigert sich der Gesetzgeber, dem „neuen Wind“ aus Brüssel durch Änderung des Umsatzsteuergesetzes Rechnung zu tragen. Das besprochene Finanzgerichtsurteil schafft jedoch für die Gestaltung von Pachtverträgen Handlungsspielraum. Es bietet zur Vermeidung unliebsamer Steuerüberraschungen Anlass, aus umsatzsteuerlichen Gründen im Pachtvertrag eine konkrete Aufteilung des Pachtentgeltes für „Fläche“ und „Zahlungsansprüche“ vorzunehmen. Dabei muss aber auch die gesamte umsatzsteuerliche Situation des Landwirts beleuchtet werden. Hier ist der Steuerberater gefragt.

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Beratung: Wie komme ich aus der Krise?Wie halte ich Kurs in wirtschaftlich stürmischen Zeiten? Wie manage ich die Krise? Zu dieser Frage hat Lennart Pötting von der Beratung LBB Göttingen auf dem 11. Agrarkonvent eine Reihe hilfreicher Tipps gegeben.

Von Klaus Meyer

Wirtschaftlich stürmische Zeiten sind eine Gefahr, bei der der Untergang des „Schiffes“ drohen kann. In einer solchen Situation ist die gesamte Mannschaft gefordert, aber genauso wichtig ist ein erfahrener und starker Kapitän. Gleichzeitig können hohe Wellen aber auch eine Herausforderung für das Gesamtunternehmen sein. Wie hoch die Wellen in den letzten Jahren schwappten, hat der Berater Lennart Pötting von der LBB Göttingen im Fachforum an verschiedenen Beispielen dargestellt. So konnten zum Beispiel in den letzten 24 Jahren die Milchviehbetriebe im Durchschnitt nur in fünf Jahren ihre Vollkosten decken. Das sind Ergebnisse aus dem Arbeitskreis Milchvieh des Beratungsunternehmens, wobei der größte Teil der Kunden aus Ostdeutschland kommt. Die Milchviehhalter leben also schon länger mit rauer See.

Etwas anders sieht es bei den Ackerbauern aus. Hätte man Landwirte vor fünf Jahren gefragt, wo sie die größte Gefahr sehen, wäre die Antwort „sinkende Preise“ gewesen. Wenn man die Landwirte heute fragte, würden die meisten sagen „zu geringe Erträge“. Die geringen Erträge in den letzten zwei Jahren haben sich mehr auf die Wirtschaftlichkeit ausgewirkt als in den vorherigen Jahren geringere Preise. So ist zum Beispiel für zehn Referenzbetriebe (bessere Standorte) im letzten Wirtschaftsjahr erstmals seit zehn Jahren im Vertikalvergleich die Grundrente mit 300 €/ha unter die Flächenkosten (knapp über 400 €/ha) gesunken. Die Grundrente ist der Betrag, der zur Entlohnung der Fläche zur Verfügung steht. Deshalb muss es das Ziel sein, dass die Flächenkosten unterhalb der Grundrente liegen. In den neun Jahren davor lag die Grundrente beziehungsweise der Unternehmergewinn zwischen 100 und 780 €/ha.

Unsicherheit von politischer Seite

Die Aussichten sind laut Pötting auch nicht gerade motivierend für die Betriebsleiter. Von politischer Seite drohen folgende Unsicherheiten, die zu Problemen auf der Leistungsseite führen können:

- der Wegfall von Wirkstoffen für den Pflanzenschutz,

- die EU-Betriebsprämie sinkt eventuell auf nur noch 200 €/ha,

- die neue Düngeverordnung begrenzt das Ertragspotenzial,

- und die Folgen hinsichtlich der Restriktionen zur Reduzierung der Kohlendioxidemissionen und der Förderung der Biodiversität.

Auf der Kostenseite sieht es etwas besser aus. Bei den Saatgut- und Düngerkosten werden die Veränderungen wahrscheinlich nicht sehr groß sein. Beim Pflanzenschutz sieht Pötting eher sinkende Kosten aufgrund der begrenzten Einsatzmöglichkeiten. Die Maschinenkosten werden wahrscheinlich leicht steigen wie in der Vergangenheit auch. Mehr Probleme könnte der Personalbereich bereiten. Pötting hält die Lohnkosten im Vergleich zu anderen Branchen zum Teil für sehr gering. Die Landwirtschaft ist seiner Meinung nach in einer Zwickmühle. Die wirtschaftliche Situation der Landwirte ist in den letzten Jahren immer schlechter geworden und den anderen Branchen, mit denen die Landwirtschaft um Mitarbeiter konkurriert, ging es in den letzten Jahren relativ gut. Die Kosten für Personal werden also steigen müssen. Noch größer sieht der Berater das Problem auf der Leitungsebene. Wenn der Herdenmanager oder der Feldbauleiter den Betrieb verlassen, ist Ersatz nur schwer zu bekommen.

Berater: Zwei Drittel der Betriebe im Krisenmodus

Pötting und seine Beraterkollegen schätzten, dass zwei Drittel der Betriebe in den Krisenmodus geschaltet haben. Bei denen geht es nur noch ums Überleben, Wachstumsüberlegungen haben sie keine mehr. Bei diesen Betrieben ist der Erhalt der Rentabilität deutlich hinter den Aspekt einer ausreichenden Liquidität gerückt. Solche Betriebe versuchen nur noch, ihre Zahlungsfähigkeit zu erhalten und die Verbindlichkeiten zu bedienen. Der Berater berichtete, dass bei vielen Betrieben die kurzfristigen Verbindlichkeiten zunehmen. Das Zinsniveau ist aktuell sehr niedrig, trotzdem berichten viele Betriebe, dass sie bei ihren Erntefinanzierungen über den Landhändler mehr als 7 % Zinsen zahlen. Solch hohe Zinssätze sind für vele nicht lange tragbar. So teuer sollten sich Landwirte nicht ihre Liquidität erkaufen. Insgesamt wird der Kapitaldienst immer mehr zur Belastung.

Der Berater hat drei verschiedene Krisensituationen vorgestellt, in denen sich Agrarunternehmen eventuell wiederfinden können:

Die strategische Krise steht am Anfang. Ein Ackerbaubetrieb kann zum Beispiel in dieser Situation mit dem gestiegenen Pachtniveau nicht mehr mithalten bzw. keine Flächen neu kaufen. Wenn deshalb Flächen nicht mehr gehalten werden können, verliert der Betrieb seine Produktionsgrundlage und das Geschäftsmodell ist in Gefahr. Ein weiterer Indikator für diese Krise ist, wenn wichtige Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Damit geht auch Wissen verloren. Ein Betrieb in dieser Situation, in der strategischen Krise, kann laut Pötting die große Krise noch vermeiden: „Es kann noch reagiert werden.“

Die Ertragskrise ist die nächste Stufe. Hier erwirtschaftet der Betrieb kaum noch Gewinne. Das Eigenkapital nimmt stetig ab. Die Rücklagen auf Spar- und Tagesgeldkonten schrumpfen von Jahr zu Jahr. Die Liquidität wird immer weniger. Das laufende Konto bleibt ganzjährig im Minus. „Auch in dieser Situation gibt es noch Werkzeuge, um das Ruder herumzureißen“, erläuterte Pötting. Trotzdem sei es fünf vor zwölf und es müsse reagiert werden.

Mit der Liquiditätskrise schaltet die Ampel auf Rot. Die Lieferantenkredite nehmen in Anzahl und Höhe zu. Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten am Gesamtfremdkapital wird immer mehr, d. h. die langfristigen Bankdarlehen werden durch die Aufnahme von kurzfristigen Verbindlichkeiten getilgt. Die Verbindlichkeiten steigen kontinuierlich an, ohne dass Nettoinvestitionen erfolgen. Ersatzinvestitionen werden mit Fremdkapital finanziert. Kurz vorm Kentern ist das Schiff, wenn die Banken nicht mehr zu Umschuldung oder zur weiteren Kreditgewährung bereit sind. In einer solchen Situation befindet sich der Betrieb in der Krisenbewältigung.

Wie kurzfristig in der krise reagieren?

Droht das Schiff zu sinken, muss externe Hilfe in Anspruch genommen werden. Das kann laut Pötting ein Unternehmensberater, der Steuerberater oder auch die Bank sein. Der Betriebsleiter muss Vertrauen zu der Person haben können. Sie muss aber unabhängig sein und einen externen Blick auf das Unternehmen haben, damit sie neutral beraten kann. Oberstes Ziel muss die Sicherung der Zahlungsfähigkeit sein, die Liquidität geht vor Rentabilität. Dazu braucht der Betriebsleiter Kenntnis über seine eigenen Zahlen und den voraussichtlichen Liquiditätsbedarf. In einer Krisensituation dürfen nur die aktuell notwendigsten Investitionen getätigt werden. Besteht Klarheit über die Situation, sollte gemeinsam mit dem Berater ein Gespräch mit der Bank gesucht werden.

Liquidität

Liquidität ist die Fähigkeit, seinen Zahlungsverpflichtungen jederzeit termingerecht nachzukommen.

Stabilität ist die Fähigkeit, Rentabilität und Liquidität auch unter veränderten ökonomischen Bedingungen aufrechterhalten zu können. Das bedeutet, dass trotz schlechter Ernten keine wirtschaftlichen Probleme im Betrieb auftreten.

Rentabilität beschreibt die Wirtschaftlichkeit des Faktoreinsatzes im Unternehmen. ■

Als erstes rät Pötting Liquiditätsreserven aufzudecken. Dazu gehört die Schließung von Betriebszweigen mit negativem Cashflow. Nicht betriebsnotwendiges Kapital sollte liquidiert werden. Das können Anteile an Unternehmen, an Wohnungsbaugesellschaften sein oder ein paar Hektar Wald. Vorräte und Forderungen sollten ebenfalls liquidiert werden, also zum Beispiel schnell die Ernte verkaufen. Das wichtigste ist, die Liquidität zu generieren.

Auch auf der Passiva-Seite gibt es Handlungsempfehlungen. Es müssen Finanzierungskonzepte ausgearbeitet werden. Dazu gehört es, kurzfristige Kredite zu strecken bzw. umzufinanzieren. Teure Kontokorrent- und Lieferantenkredite sollten umgeschuldet werden. Ist ein Ende der Liquiditätskrise abzusehen, weil zum Beispiel in weiterer Zukunft mit höheren Preisen gerechnet werden kann, sollte mit der Hausbank über Tilgungsaussetzungen verhandelt werden. Im Notfall müssen auch Flächen verkauft werden.

Verbindlichkeiten anpassen

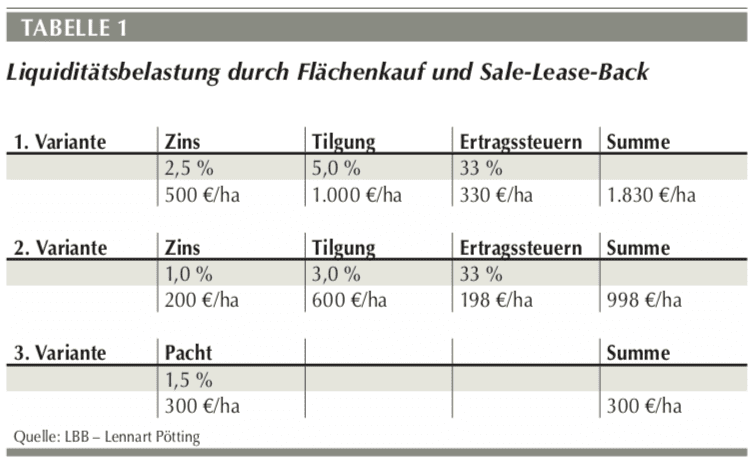

Landkauf ist eine relativ teure Investition. Es fallen Zinsen und Tilgung an. Da die Tilgung vom versteuerten Gewinn geleistet wird, belasten die Ertragssteuern die Liquidität zusätzlich. Beispiel (siehe Tabelle): Es wurde ein Hektar Land für 20.000 € gekauft. Mit 2,5 % Zinsen, 5 % Tilgung und 33 % Ertragssteuern auf die Tilgung kommt man auf eine Liquiditätsbelastung von 1.830 €/ha. Das wäre die Ausgangslage. Als Option könnte man die Laufzeit des Kredits von 20 auf 33 Jahre verlängern. Dann würde die Belastung der Liquidität durch 1 % Zins, 3 % Tilgung und die 33 % Steuern auf 998 €/ha sinken. Eine weitere Möglichkeit wäre das Verkaufen der Fläche und gleichzeitige Zurückpachten, das sogenannte Sale-Lease-Back. Im Beispiel von Pötting wird die Fläche für 1,5 % der Summe zurückgepachtet. Damit liegt die Liquiditätsbelastung nur noch bei 300 €/ha. Die Höhe des Verkaufspreises ist bei diesen Verfahren natürlich entscheidend. Der Verkäufer möchte auf der einen Seite einen hohen Verkaufspreis, muss dann auf der anderen Seite aber auch eine hohe Pacht zahlen, insbesondere wenn der Pachtzins noch höher liegt. Dann kommt laut Pötting vielleicht auch ein reiner Verkauf infrage.

Die beschriebenen Maßnahmen führen zur Sicherung der Liquidität und Stabilität. Eine überdurchschnittliche Rentabilität benötigen Wachstumsbetriebe, gewachsene Betriebe mit geringer Eigenkapitalquote, Neueinsteiger und Betriebe mit geklärter Generationsfolge.

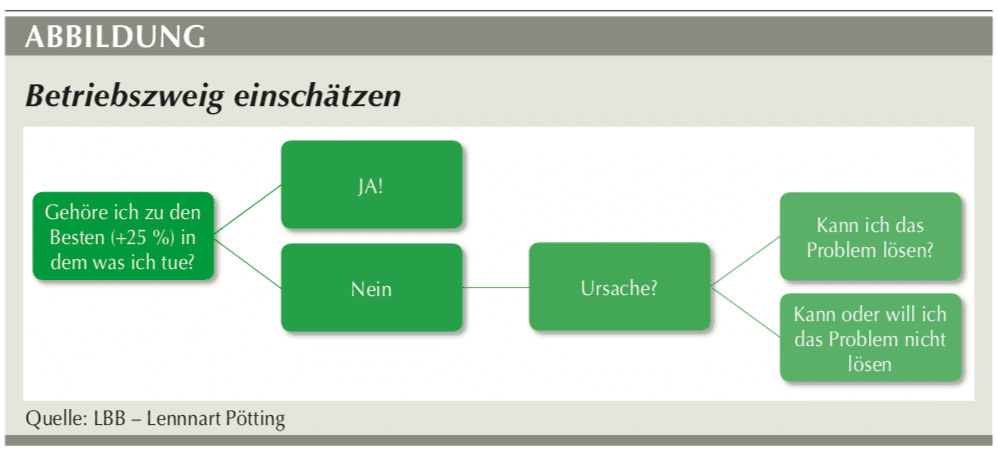

Als nächstes erläuterte Pötting, wie man eine überdurchschnittliche Rentabilität erreicht, also sozusagen dem Sturm ausweicht. Als erstes muss der Betriebsleiter wissen, was in seinem Unternehmen los ist. In welchen Betriebszweigen mache ich Gewinn? Worin bin ich gut? Wo mache ich nur Verlust?

„Eine erfolgreiche Produktion ist der Königsweg“

Lennart Pötting

Basis für eine hohe Rentabilität ist, dass man gut ist in dem, was man tut. Pötting hat das an den besten 25 % der Milchviehbetriebe im Arbeitskreis des Beratungsunternehmens erläutert. Während der Durchschnitt über 24 Jahre nur in fünf Jahren ein positives Unternehmensergebnis erreicht hat, hat das obere Viertel in den letzten 17 Jahren nur in drei Jahren einen Verlust verzeichnet. „Eine erfolgreiche Produktion ist der Königsweg“, erläuterte der Berater. Obwohl alles gut läuft, sollte man trotzdem hinterfragen, ob der Betriebszweig langfristig eine Perspektive hat. Wenn man zum Beispiel erfolgreich in der Ferkelproduktion ist, aber in der Sauenhaltung die Anforderungen immer weiter hochgeschraubt werden, dann kann auch der aktuelle Erfolg nicht für die Zukunft reichen. Trotzdem sind die Gespräche mit den Banken immer leichter, wenn man zu den besten 25 % gehört. Das Vertrauen in erfolgreiche Unternehmen ist höher.

Wenn man nicht zu den 25 % der Besten gehört, sollte man sich fragen warum. Wo liegen die Ursachen dafür? Für die Ursachenforschung bietet sich ein Unternehmensvergleich an. Im Vergleich mit anderen Unternehmen erkennt man relativ schnell, ob zum Beispiel der Milchpreis zu schlecht, die Futter- oder Lohnkos- ten zu hoch bzw. die Milchleistung insgesamt zu niedrig sind.

Häufige Probleme in der Produktion sind:

- eine schlechte Organisation, zum Beispiel hohe Lohnkosten oder Übermechanisierung im Ackerbau

- schwache Erträge,

- zu hohe Flächenkosten.

Die meisten Fehler sind laut dem Berater auf den Unternehmer zurückzuführen. Wenn die Ursachen für das schwache Ergebnis gefunden wurden, stellen sich im Prozess der Fehlerbehebung folgende Fragen:

- Wie setzte ich die geplante Maßnahme um?

- Reicht die geplante Maßnahme aus?

- Wie lange brauche ich für die Umsetzung Ein Zeitplan ist wichtig.

- Wie kann ich den Erfolg messen? Dafür braucht man Kennzahlen.

- Was passiert wenn ich es nicht schaffe?

Es gibt auch die Situation, dass man das Problem nicht lösen kann oder will. Pötting nannte ein einfaches Beispiel: Wenn zu teuer gebaut worden ist, kann man das im Nachhinein nicht mehr beheben. Das Problem kann also nicht gelöst werden. Man kann den Umgang mit dem Problem auch vom aktuellen Cashflow des Betriebszweigs abhängig machen. Ist er positiv, dann kann man mittelfristig bis zur nächsten großen Ersatzinvestition den Betriebszweig noch so weiterlaufen lassen. Wird kein positiver Cashflow erwirtschaftet, sollte man den Betriebszweig sofort einstellen.

Stresstest durchführen

Auch wenn aktuell die Probleme am größten sind, sollte der Betriebsleiter ebenso in die Zukunft schauen. Er sollte sich in einer Art Stresstest folgende Frage stellen:

- Was passiert mit meinem Unternehmen, wenn sich bestimmte Rahmenbedingungen ändern?

- Mit welchen Folgen muss ich rechnen, wenn die nächste Ernte wieder unterdurchschnittlich ist?

- Was passiert bei Kürzung der Direktzahlungen?

- Wie kommt mein Unternehmen mit schwankenden Milchpreisen klar?

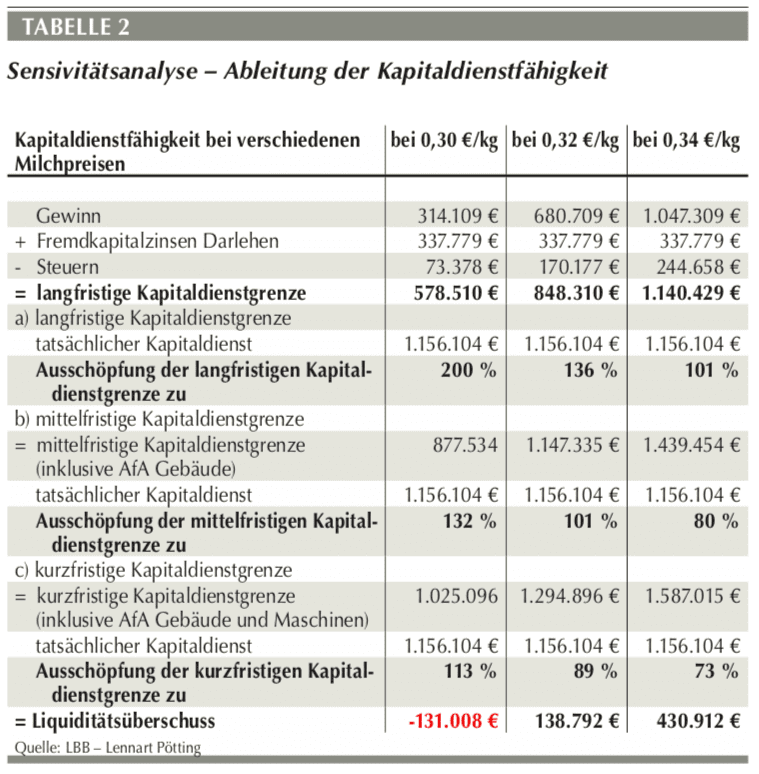

Diese Szenarien sollte man am Rechner durchspielen und dann dabei überlegen, wie man auf solche Phasen reagieren bzw. sie vermeiden kann. Bei schwankenden Milchpreisen kann man zum Beispiel anhand einer Sensitivitätsanalyse die Liquidität bei unterschiedlichen Milchpreisen berechnen. In Tabelle 2 ist dazu eine Beispielrechnung dargestellt. Es wird jeweils die Kapitaldienstfähigkeit, die Ausschöpfung der verschiedenen Kapitaldienstgrenzen und der Liquiditätsüberschuss bei 0,30, 0,32 und 0,34 €/kg Milch ermittelt. Die Kapitaldienstgrenze ist der Gewinn plus Abschreibung minus Steuern und Entnahmen. Das ist der Wert, der am Ende übrig bleibt, um den Kapitaldienst (Zinsen plus Tilgung) leisten zu können. Die Kapitaldienstgrenze ist aufgrund der schlechten Erträge in den meisten Betrieben stark heruntergegangen.

In der Ausgangsvariante mit 0,32 €/kg Milch liegt der Gewinn bei etwa 680.000 €. Mit den Fremdkapitalzinsen abzüglich der Steuern liegt die langfristige Kapitaldienstgrenze bei 850.000 €. Das ist das, was der Betrieb jährlich an Kapitaldienst leisten könnte. Tatsächlich liegt der Kapitaldienst aber bei 1.156.000 €. Rechnet man zu der langfristigen Kapitaldienst- grenze noch die Abschreibung für die Gebäude hinzu, kommt man zur mittelfristigen Kapitaldienst- grenze. Diese entspricht in etwa dem tatsächlichen Kapitaldienst. Das heißt aber auch, dass der Be- trieb für die zukünftige Ersatzinvestition des Stalles nichts ansparen kann. Zur Ermittlung der kurzfristigen Kapitaldienstgrenze wird die Abschreibung der Maschinen ebenfalls noch dazugerechnet. Bei den 0,32 €/kg Milch ergibt sich dann ein Liquiditätsüberschuss von etwa 138.792 €. Fällt der Milchpreis auf 0,30 €/kg Milch, fehlen dem Betrieb etwa 130.000 €. Spätestens hier müsste der Betrieb laut Pötting schauen, wie er dieses Defizit ausgleichen kann. Wenn er eine halbe Million Euro auf seinem Sparkonto hat, dann hält er solche Preise drei Jahre aus. Falls nicht, könnte er mit der Bank über eine Kontokorrentlinie in der Höhe verhandeln.

Beratung in der Krise – FAZIT

Das kurzfristige Ziel für alle Betriebe muss immer lauten, liquide zu sein! Die Zahlungsbereitschaft muss auch bei einer weiteren schlechten Ernte gewährleistet sein. Um rentabel und zukünftig auch weiterhin stabil zu bleiben, muss der Betriebsleiter die Zahlen des Unternehmens kennen. Schwächen müssen rechtzeitig erkannt werden. Erfolgreichen Unternehmen bieten sich zurzeit auch Chancen, denn es ist eine gute Zeit zum Wachsen.

Lesen Sie auch

LVG Köllitsch: Roboter-Kühe legen zu

Gute Nachrichten: Trotz der erheblichen Dürrefolgen ist die Leistung der Milchkühe in der LVG Köllitsch weitgehend stabil geblieben. Bemerkenswert ist der Zuwachs in der Melkroboter-Gruppe.

Von Karsten Bär

Für die Milchviehhaltung waren die zurückliegenden zwei Jahre alles andere als einfach. Doch trotz der Dürre und damit einhergehender Probleme bei der Futterversorgung ist es im Lehr- und Versuchsgut (LVG) Köllitsch gelungen, die Milchleistung der aktuell 181 Kühe relativ stabil zu halten. Lediglich 41 kg Milch und 21 Fett-Eiweiß-Kilo weniger als im vorigen Milchwirtschaftsjahr weist die Auswertung der Milchleistungsprüfung aus.

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Leistung von nunmehr 11.022 kg je Kuh falle das wenig ins Gewicht, meint LVG-Leiter Ondrej Kunze. Für Rüdiger Naumann, Bereichsleiter Rinder im LVG, ist ohnehin der Zuwachs in der Melkroboter- Gruppe bemerkenswerter: Sie legte trotz der intensiven Hitzemonate um über 300 l zu und überschritt erstmals die 11.000-Liter- Marke. Und dies alles trotz strenger Kalkulation und einiger Kompromisse beim Futter, das man ausschließlich aus eigener Erzeugung bezog.

LVG Köllitsch: Niedrige Totgeburtenrate

Stolz ist Rüdiger Naumann auch auf die geringe Rate bei Schwer- und Totgeburten. Bei 202 Kalbungen gab es in diesem Jahr keine Schwergeburten und nur 2 % Totgeburten. Zurückzuführen sei dies auf die angewandte Fütterungsstrategie. Durch strohlastige Rationen für die tragenden Kühe vermeide man deren Verfettung und erleichtere somit die Abkalbungen. Erhöht haben sich die Reproduktionskennzahlen, wobei dies im Rahmen eines Versuchs bewusst herbeigeführt wurde. Die Rastzeit hat sich von 76 Tagen im Vorjahr auf nunmehr 90 Tage verlängert, die Zwischenkalbezeit verlängerte sich von 403 auf 421 Tage. Ziel ist es, die Laktationsphase auszudehnen und den Milchleistungsgipfel nach hinten zu verschieben.

Bei der Nutzungsdauer Luft nach oben

Für die Nutzungsdauer der lebenden Milchkühe in der LVG Köllitsch gibt es mit durchschnittlich 2.6 Laktationen nach wie vor Luft nach oben. Die Lebensleistung hat im zurückliegenden Jahr hingegen die Grenze von 30.000 kg um 731 kg überstiegen. Erfreulich ist die hohe Zahl an zu Zuchtzwecken verkauften Kühen: 41 Kühe verließen aus diesem Grund den Stall, die meisten von ihnen in Richtung Großbritannien.

Gestalt angenommen haben mittlerweile die seit mehreren Jahren verfolgten Planungen zum Bau eines neuen Milchviehstalls, der im LVG als „Lehrwerkstatt Milchkuhhaltung“ firmiert. Der BImSchG-Antrag ist abgegeben und wird derzeit bearbeitet. Ondrej Kunze hofft auf einen baldigen positiven Bescheid, damit 2020 die Feinplanung zur Bauausführung beginnen kann. Derweil sind im gegenwärtigen Milchkuhstall, der später für die Jungviehhaltung genutzt werden soll, noch einige Reparatur- und Instandhaltungsinvestitionen nötig, auf die man angesichts der langen Zeit bis zum Stallneubau nicht verzichten kann. So wurde jetzt ersatzweise eine neue Wellness-Box gebaut, in der frischabgekalbte Kühe und kranke Tiere zur Regeneration getrennt voneinander gehalten werden können. Zudem wurde im Milchkuhstall die Hälfte der Liegematten erneuert.

Lesen Sie auch

Im kommenden Jahr steht die Anschaffung eines neuen selbstfahrenden Futtermischwagens an. Zudem soll im Rahmen des „simul+ InnovationHub“ (SIH), unter dessen Dach in Sachsen verschieden Forschungseinrichtungen herausgehobene Innovationsvorhaben realisieren, Sensortechnik zur Gesundheitsüberwachung der Milchkühe eingeführt und erprobt werden.

Bei den Fleischrindern konnte das LVG die Weidesaison vor wenigen Wochen mit dem Abtrieb erfolgreich abschließen. Die 83 Mutterkühe der Rassen Angus, Fleckvieh und Limousin brachten insgesamt 79 Kälber zur Welt. Trotz der erneuten Dürre und einem mageren Aufwuchs auf den Weiden konnten wieder gute Tageszunahmen bei diesen Jungtieren erreicht werden.

Landwirtschaft in Sachsen: Das steht im KoalitionsvertragÖkolandbau, Agrarstruktur, Pflanzenschutz – dem Koalitionsvertrag in Sachsen ist die grüne Handschrift anzumerken. Aber auch die CDU setzt in der Agrarpolitik ihre Themen. Ein Überblick.

Neben der Umwelt hat sich die Landwirtschaft seit einigen Jahren zu einem zentralen Themenfeld grüner Politik entwickelt. Dem Koalitionsvertrag, auf dessen Grundlage CDU, SPD und Grüne die nächsten fünf Jahre gemeinsam Sachsen regieren wollen, ist es anzumerken, dass CDU und Grüne gleichermaßen darum gerungen haben, in diesem Feld Pfosten einzuschlagen und ihre Vorstellungen festzuhalten. Worauf haben sich die Koalitionspartner konkret verständigt?

Das steht im Koalitionsvertrag in Sachsen

Die Koalition will konventionelle und ökologische Landwirtschaft als gleichberechtigt behandeln. Allerdings ist es Ziel, den Anteil an Ökobetrieben weiter zu erhöhen. Durch eine verlässliche Förderung will man das marktgerechte Wachstum des Sektors unterstützen. Zugleich sollen Wertschöpfungsketten und Absatzmöglichkeiten gefördert werden. Die Partner wollen eine Strategie initiieren, mit der der Absatz regionaler und/oder ökologischer Lebensmittel gesteigert wird, unter anderem in der Gemeinschaftsverpflegung.

Weiterhin sieht der Koalitionsvertrag in Sachsen die Stärkung regionaler Wertschöpfung und Wirtschaftskreisläufe in der Land- und Ernährungswirtschaft vor. Hierzu will man sich für rechtliche Vereinfachungen für kleinere Erzeuger einsetzen und Investitionen, Innovationen, Vernetzung und Absatzmaßnahmen fördern.

Bis Ende 2021 will die Koalition ein Agrarstrukturgesetz beschließen, um die Pacht und den Erwerb sowohl landwirtschaftlicher Flächen, als auch von Betriebe oder Betriebsanteilen für außerlandwirtschaftliche Investoren zu erschweren. Ortsansässige Landwirte soll der Zugang zu Agrarflächen hingegen erleichtert werden. Bis Ende 2020 soll die Verpachtung landeseigener Flächen nach einem Kriterienkatalog geregelt werden, „der sich insbesondere an agrarstrukturellen und nachhaltigen Aspekten orientiert“. Weiter heißt es im Koalitionsvertrag, dass man den Erwerb von Flächen der Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft GmbH (BVVG) anstrebe und ab 2021 ein Existenzgründer- und Hofnachfolgeprogramm für Haupterwerbsbetriebe auf den Weg bringen wolle. Um die Fortführung des Betriebes im Erbfall zu sichern, soll eine Sächsische Höfeordnung geschaffen werden.

Einsetzen will man sich beim Bund für einen Prämienzuschuss zum Aufbau von Mehrgefahrenversicherungen.

Pflanzenschutz wird im Koalitionsvertrag in Sachsen als auch in Zukunft notwendig bezeichnet. Zugleich verpflichtet man sich jedoch darauf, Strategien zu entwickeln, um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu halbieren. War im Sondierungspapier zudem noch die Halbierung des Düngemitteleinsatzes als Ziel aufgeführt, taucht dieser fachliche Lapsus im Koalitionsvertrag nicht mehr auf. Auch in Privatgärten will man den Einsatz synthetischer Pflanzenschutzmittel reduzieren. Die Entwicklung und flächendeckende Einführung von „Smart farming“ will man unterstützen. Das auf Bundesebene verankerte Verbot des Anbaus gentechnisch veränderter Pflanzen trägt die Koalition in Sachsen mit.

Lesen Sie auch

Der Koalitionsvertrag in Sachsen bekennt sich „zu einer flächengebundenen und tiergerechten Nutztierhaltung als wichtigem Bestandteil einer nachhaltigen Landwirtschaft“. Die Investitionsförderung soll sich an Tierwohl, Innovation und Umwelt orientieren und auf Basis einer bis 2021 zu erarbeitenden Nutztierstrategie erfolgen. Ziel soll es sein, Haltungssysteme zu fördern, die über den gesetzlichen Standard hinausgehen. Weitere im Vertrag genannte Ziele im Bereich Tierhaltung sind die Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes, das Vermeiden nicht kurativer Eingriffe und das Verbot, diese betäubungsfrei auszuführen, sowie die konsequente Einhaltung und amtliche Kontrolle der tierschutzrechtlichen Vorgaben auch bei Tiertransporten, wozu die Kapazitäten des Vollzugspersonals ausgeweitet werden sollen. KB

„Land schafft Verbindung“ plant weitere AktionenMahnfeuer, Aufklärungskampagnen, politischer Dialog: Paul Kompe von „Land schafft Verbindung“ spricht im Interview über die nächsten Aktionen der Initiative – und äußert sich kritisch über den kommenden grünen Agrarminister in Sachsen.

Herr Kompe, mit welchem Eindruck sind Sie von der Sternfahrt nach Berlin zurückgekehrt?

Überwältigt! Das war eine ganz starke Sache. Politisch haben wir damit zwar noch kein Ergebnis erreicht. Aber wir haben ein wichtiges Zeichen gegeben und eindrucksvoll den Zusammenhalt unter den Bauern in Deutschland gezeigt. Sehr froh bin ich über das überwiegend positive Feedback der Bevölkerung. Viele Menschen haben uns während der Demonstration gezeigt, dass sie uns zustimmen und mit uns sympathisieren.

Hat alles reibungslos funktioniert?

Als Sachsen waren wir etwas benachteiligt, weil wir mit Verspätung bei der Kundgebung eintrafen, daher nicht alles sehen und auch nicht mit Redebeiträgen auf die Bühne konnten. Leider konnten wir erst mit Verspätung vom Sammelpunkt in Herzberg in Südbrandenburg losfahren, weil die Polizei nicht zum vereinbarten Zeitpunkt vor Ort war. Und vor Berlin stand dann erst einmal alles. Es waren insgesamt doppelt so viele Traktoren wie erwartet da. Die Polizei war damit etwas überfordert.

Sehen Sie auch

Wie geht es nach der großen Sternfahrt nun in Sachsen weiter? Welche Aktionen plant „Land schafft Verbindung“?

Die nächsten Aktionen nach den Protesten in Berlin waren zwei große Mahnfeuer am Triebenberg bei Dresden und am Ankerberg bei Oberlungwitz, mit denen wir am 7. Dezember, auf unsere Anliegen aufmerksam gemacht haben. Weiterhin wollen wir die Verbraucher besser erreichen und aufklären. Dazu haben wir Aktionen in den Städten geplant, aber wie es aussieht, wird dies im alten Jahr nichts mehr.

Warum ist das so?

Die bürokratischen Anforderungen sind übermäßig. Wir wollen neue Flyer erarbeiten, die wir unter anderem auf Wochenmärkten verteilen möchten. Es gibt wirklich viel Unwissen zu landwirtschaftlichen Sachverhalten. Das möchten wir ändern. Und wir möchten auch an die Bundes- und Landtagsabgeordneten herantreten, sie auf Betriebe einladen und zeigen, wie moderne Landwirtschaft betrieben wird. Eine sehr wichtige Aufgabe wird es sein, Vorschläge aus den Betrieben zu sammeln, wie sich die Landwirtschaft der Zukunft gestalten lässt. Die Ergebnisse sollen Ende Februar in das nächste Treffen mit der Kanzlerin, bei dem auch wieder Vertreter von „Land schafft Verbindung“ dabei sind, eingebracht werden.

CDU, SPD und Grüne haben sich in Sachsen auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, das Agrar- und Umweltministerium soll künftig ein Grünen-Politiker, voraussichtlich Wolfram Günther, führen. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?

Wenn ich mir die Fachkompetenz von Herrn Günther anschaue, dann verschlägt mir die Entscheidung eigentlich die Sprache: Ein Kunsthistoriker wird Landwirtschaftsminister. Ich hatte erwartet, dass die CDU das Landwirtschaftsministerium nicht abgibt. Bis zuletzt gab es auch solche Signale. Aus dem Koalitionsvertrag lässt sich deutlich die grüne Handschrift herauslesen.

Gab es für Sie Überraschungen?

Neu war mir, dass es einen Schutz der Landwirtschaft vor außerlandwirtschaftlichen Investoren geben soll, damit die Flächen in der Hand regionaler Betriebe bleiben. Das ist im Prinzip richtig, die Frage ist nur, wie das umzusetzen ist und ob es dafür nicht schon zu spät ist. Offen bleibt auch, wie und mit welchen Mitteln die Halbierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln bis 2030 erreicht werden soll. Was mir völlig fehlt, ist ein Hinweis auf die Nitratproblematik. Die Ermittlung der Nitratwerte im Grundwasser muss fachgerecht und transparent überarbeitet werden. Es gibt viele Quellen für überhöhte Nitratwerte, die Landwirtschaft kann nicht allein dafür verantwortlich gemacht werden.

Lesen Sie auch

Wie mit Futtermangel umgehen?

Das zweite Dürrejahr in Folge trifft vor allem rinderhaltende Betriebe hart. Mit welchen Strategien Betroffene mit den Futtermangel angehen können, zeigen wir an ausgewählten Rechenbeispielen.

Braune Wiesen und vertrockneten Mais kannte man schon aus dem Sommer 2018. In diesem Jahr kam noch erschwerend hinzu, dass die sonst üblichen Vorräte komplett aufgebraucht sind und man mit leeren Händen beziehungsweise Fahrsilos in die neue Saison gestartet ist. Was also tun, wenn absehbar ist, dass die Futtermittel nicht für den bevorstehenden Winter ausreichen?

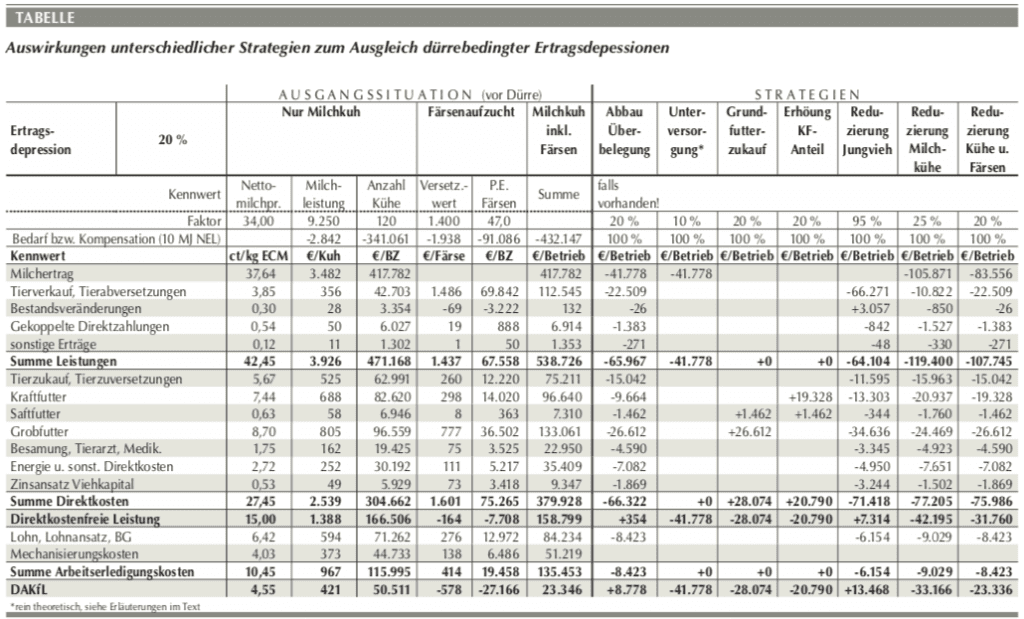

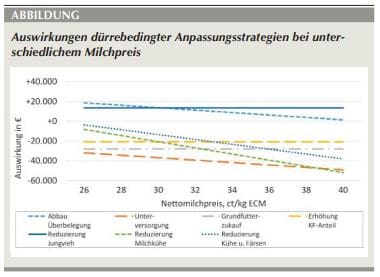

Die Möglichkeiten, die Milcherzeuger und Rindermäster haben, um Futterlücken zu schließen, werden mit fortschreitender Zeit immer spärlicher. Wer nicht schon durch die Ernte von Ganzpflanzensilage oder den Anbau von Zwischenfrüchten reagiert hat, muss jetzt auf Maßnahmen in der Innenwirtschaft setzen. Um hier Schnellschüsse zu vermeiden, sollten die möglichen Strategien einer genauen Überprüfung unterzogen und verglichen werden. In der Tabelle wurden sechs Strategien für einen Beispielbetrieb mit 120 Milchkühen und Nachzucht kalkuliert, der eine Ertragsdepression von 20 % bei Silomais und Grünland kompensieren muss.

Um bei Futtermittelknappheit die richtigen Maßnahmen einleiten zu können, muss vorab die Ist-Situation, also die Situation vor dem Schadereignis, exakt erfasst werden. Hierzu gehört neben der Anzahl von Kühen und Jungvieh und dem Leistungsniveau der Herde auch der Energiebedarf, der aus Grundfutter gedeckt werden muss. Für die Bewertung der finanziellen Auswirkungen ist eine möglichst exakte Darstellung der Direktkostenfreien Leistung unerlässlich. Da sich in einigen Szenarien auch die Lohn- und Mechanisierungskosten verändern, ist es sinnvoll, bis zur Direkt- und Arbeitserledigungskostenfreien Leistung (DAKfL) zu rechnen. Diese beträgt im Beispielbetrieb bei einem Nettomilchpreis von 34 ct/kg ECM nur 4,55 ct/kg ECM.

Verschiedene Möglichkeiten bei Futtermangel

Der Ist-Situation werden nachfolgend die möglichen Anpassungsstrategien gegenübergestellt.

Abbau von Überbelegung:

In einigen Betrieben werden immer noch mehr Tiere gehalten, als Liege- und Fressplätze vorhanden sind. Hier gilt es zunächst, eine mögliche Überbelegung abzubauen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass die verbleibenden Tiere aufgrund der besseren Haltungsbedingungen die entgangene Milchmenge der abgestockten Tiere nahezu kompensieren. Im Beispiel wurde sicherheitshalber nur mit einem hälftigen Ausgleich bei ansonsten linear sinkenden Leistungen und Direktkosten kalkuliert. Bewertet man auch noch die eingesparte Arbeitszeit, verbessert sich das Ergebnis im Beispielbetrieb sogar um 8.778 € gegenüber der Ist-Situation. Dem Abbau einer möglichen Überbelegung sollte daher Vorrang vor allen anderen Maßnahmen eingeräumt werden, um knappe Futtermengen auszugleichen.

Hungern lassen hilft nicht bei Futtermangel:

Die Strategie der Unterversorgung wurde hier nur rein theoretisch kalkuliert. Allein der Begriff lässt schon auf einen Missstand in der Fütterung schließen. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass jeder Tierhalter verpflichtet ist, seine Tiere art- und bedürfnisgerecht zu versorgen. Deshalb kann eine systematische Unterversorgung gar nicht in Betracht kommen. Würden die Tiere mit 20 % weniger Grundfutter versorgt und die bisherige absolute Kraftfuttermenge beibehalten, würde das Gesamtenergiedefizit zwar nur 10 % betragen, es würde aber gegen essenzielle Grundsätze in der Rationsplanung verstoßen, was wiederum eklatante Folgen in der Tiergesundheit nach sich ziehen würde. Auch betriebswirtschaftlich macht diese Strategie keinen Sinn, denn schon ein zehnprozentiger Leistungsrückgang würde das Ergebnis um 41.778 € belasten. Dabei sind die wahrscheinlich höheren Direktkosten noch gar nicht berücksichtigt. Kurzum: Hungern lassen hilft nicht!

Grundfutter zukaufen:

Realistischer ist der Versuch, Grundfutter zuzukaufen. Gerade weil der Niederschlag auf engstem Raum sehr unterschiedlich ausfiel, könnte ein entsprechendes Angebot auch regional vorhanden sein, sodass sich die Transportkosten in Grenzen halten dürften. Im Beispiel wurde unterstellt, dass Grundfutter in Höhe der eigenen Produktionskosten zugekauft werden kann. Dies verursacht zusätzliche Kosten von 28.074 €. Dort, wo sich die Situation anders darstellt, muss mit entsprechenden Zu- oder Abschlägen gerechnet werden.

Erhöhung des Kraftfutteranteils:

Es ist kein Geheimnis, dass Kühe in bestimmten Situationen günstiger mit Kraftfutter als mit Grundfutter gefüttert werden können, erst recht, wenn man diesen Vergleich unter Vollkostenbetrachtung anstellt. Würde man also die Futterlücke mit zusätzlichem Kraftfuttereinsatz kompensieren, würde dies günstiger ausfallen als der Grundfutterzukauf. Jedoch müssen auch hier die Grundsätze einer wiederkäuergerechten Fütterung berücksichtigt werden. Ein Kraftfutteraufwand von über 300 g/kg erzeugter Milchmenge ist kritisch zu bewerten und nur in Einzelfällen (zum Beispiel bei kolbenlosen Maissilagen) tolerierbar. Deshalb kann die Erhöhung des Kraftfutteranteils nicht die alleinige Lösung bei Futtermangel sein.

Jungviehbestand reduzieren:

Es liegt nahe, bei Futtermittelknappheit zuerst die Bereiche auf den Prüfstand zu stellen, die am wenigsten lukrativ sind. Hierzu gehört ohne Zweifel die Jungviehaufzucht. Da schon im Ausgangsbetrieb ein Minus von 578 € je erzeugter Färse zu verzeichnen war, würde jede Färse weniger positiv zum Gesamtergebnis beitragen. So nachvollziehbar eine Verringerung der Jungviehaufzucht auch sein mag, sie ist nicht ad hoc umzusetzen, und der Effekt auf die Grundfuttersituation ist aufgrund der geringen Hebelwirkung nur mäßig. So müsste im Beispielbetrieb fast der gesamte Jungviehbestand aufgegeben und nach

einem Jahr wieder schlagartig aufgebaut werden, um 20 % Grundfutter einzusparen. Trotz betriebswirtschaftlicher Vorteile bleibt dies wohl nur eine Teillösung.

Bei Futtermangel weniger Milchkühe halten:

Doch wie würde sich eine Reduzierung der Milchkühe auswirken? Der Effekt auf die Grundfuttersituation wäre schon bei geringer Abstockung enorm. Würde der Jungviehbestand aufgrund nicht anderweitig nutzbarer Altgebäude oder Flächen unverändert bleiben, müssten aber 25 % des Kuhbestandes abgebaut werden. Die finanziellen Auswirkungen sind – abhängig vom Milchpreis – jedoch beträchtlich. Im Beispielbetrieb würde der Ergebnisrückgang 33.166 € betragen und damit höher ausfallen als beim Futterzukauf.

Anzahl Milchkühe und Färsen reduzieren:

Eine gleichzeitige Reduzierung von Kühen und Färsen ist da schon naheliegender. Der Abbau müsste jeweils 20 % betragen, würde man den bisherigen Kraftfutteranteil in der Ration unverändert lassen. Das Ergebnis würde sich um 23.336 € verringern. Berücksichtigt man, dass vorrangig Milchkühe mit geringer Leistung oder Restnutzungsdauer ausselektiert würden, würde der Fehlbetrag noch wesentlich geringer ausfallen.

Kombinationen wahrscheinlich

Vergleicht man die beschriebenen Strategien miteinander, ist dem Abbau einer möglichen Überbelegung Vorrang gegenüber allen anderen Maßnahmen einzuräumen. Die mit Abstand teuerste Variante ist die Unterversorgung, also der Verzicht auf Ausschöpfung des vorhandenen Leistungspotenzials. Wie so oft muss es auch beim Thema Futterknappheit kein Entweder/oder geben, sondern eine vernünftige Kombination mehrerer Möglichkeiten ist machbar. So ist ein anteiliger Futtermittelzukauf in Verbindung mit dem Verkauf überzähliger, nicht selbst benötigter Färsen gut vorstellbar und sinnvoll.

Der Milchpreis als große Unbekannte

Die Ergebnisse der verschiedenen Strategien gegen Futtermittelknappheit sind nicht statisch. So wird die Vorzüglichkeit von Maßnahmen, die eine Änderung der Milchmenge zur Folge haben, wesentlich vom zu erwartenden Milchpreis beeinflusst.

Die zur Verfügung stehenden Maßnahmen unterscheiden sich nicht nur in der Wirtschaftlichkeit, sondern sie beeinflussen auch die Liquidität des Betriebes wesentlich. So belastet ein Futtermittelzukauf das Konto anfänglich mehr als eine Viehbestandsabstockung. Der Erhalt der Liquidität darf aber nicht dauerhaft zulasten der Wirtschaftlichkeit gehen, erst recht nicht bei sich häufenden Schadjahren.

Welche Möglichkeiten haben Rindermäster gegen Futtermangel?

Die Bandbreite an Maßnahmen, die Rindermästern zur Verfügung steht, ist deutlich geringer als bei Milcherzeugern. So wird ein leichter Futtermangel zunächst häufig durch höhere Kraftfuttergaben ersetzt. Wenn möglich und verfügbar, kommt auch ein Silomaiszukauf oder der Einsatz von Nebenprodukten zum Tragen. Beides geht natürlich deutlich zulasten der Rentabilität.

Bei einer zweiten schlechten Maisernte wird sich die Situation allerdings dramatisch zuspitzen, da auch hier die Reserven bereits im Vorjahr aufgebraucht wurden. Gerade dort, wo Flächen knapp und teuer sind, wird man auch über eine Bestandsverringerung nachdenken müssen. Die derzeitigen Preise für Rindfleisch tragen ihren Teil dazu bei.

Die zweite Dürre in Folge trifft die Futterbaubetriebe hart. Bevor Maßnahmen getroffen werden, müssen diese kalkuliert und verglichen werden. Dabei geht es darum, den Schaden so gering wie möglich zu halten und liquide zu bleiben. Die aktuelle Situation am Milch- und Rindfleischmarkt ist dabei alles andere als hilfreich. Eine Kombination verschiedener Maßnahmen ist in der Praxis am wahrscheinlichsten.

Josef Assheuer, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Dummerstorf gehört dazu!Das Leibniz-Institut für Nutzierbiologie in Dummerstorf soll seine öffentlichen Fördermittel verlieren – diese Nachricht hat viele überrascht. Jedoch bedeutet sie nicht automatisch das Aus für die Forschungsanstalt.

Ein Kommentar von Gerd Rinas

Die Nachricht kam offenbar nicht nur für Außenstehende überraschend: Der Senat der Leibniz-Gemeinschaft hat in seiner in der vorigen Woche veröffentlichten Stellungnahme empfohlen, dem Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf die gemeinsame Förderung von Bund und Land zu entziehen. Betrachtet man die genannten Gründe, lassen sich diese nicht einfach beiseiteschieben. Der Imageschaden, den die Nachricht aus Berlin für das Dummerstorfer Institut bedeutet, ebenfalls nicht.

Dummerstorf: Vorwürfe wiegen schwer

Der Vorwurf, über keine übergreifende Forschungsstrategie zu verfügen, wiegt schwer. Auch die anderen Kritikpunkte bedürfen intensiver Prüfung und offener, vorbehaltloser Analyse. Unverständlich für mich ist, warum die Bewertungsgruppe, laut Leibniz-Senat bestehend aus unabhängigen und fachlich einschlägigen Sachverständigen, bei ihrem Besuch in Dummerstorf im April 2019 die Arbeit am FBN in den Jahren 2018 und 2019 weitgehend unberücksichtigt ließ. Glaubt man der Leitung des Instituts, wurden in diesem Zeitraum zahlreiche Maßnahmen eingeleitet und erhebliche Anstrengungen unternommen, um umzusteuern und die Hinweise aus der vorangegangenen Evaluierung 2015 erfolgreich umzusetzen.

Lesen Sie auch

Dafür spricht, dass der Umfang der eingeworbenen Drittmittel sich fast verdoppelt hat, das FBN auf seinen Forschungsgebieten auf hervorragende methodische und technologische Entwicklungen verweisen kann, seine internationale Reputation groß und die Präsenz in internationalen Fachgremien gewachsen ist. Beratung aus Dummerstorf wird nach wie vor stark nachgefragt und seiner wissenschaftlichen Expertise in der Nutztierbiologie kommt insbesondere in Zeiten des Klimawandels und wachsender Herausforderungen zur Sicherung der Welternährung große Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund ist es nun um so wichtiger, die richtigen Schlussfolgerungen aus dem Votum des Leibniz-Senats zu ziehen und diese konsequent zu berücksichtigen.

Comeback als Leibniz-Institut?

Selbst wenn die Wissenschaftskonferenz im April der Leibniz-Empfehlung folgt, was in der Vergangenheit die Regel war, bedeutet dies nicht automatisch das Ende des Instituts. Für einen Übergangszeitraum von drei Jahren ist die Förderung auch ohne Leibniz-Prädikat gesichert. Denkbar ist zudem, dass Bund und Land das Institut bei Leistungsnachweis und wegen seiner bundesweiten Alleinstellungsmerkmale auch ohne Leibniz-Signum weiter fördern. Das kann aber nicht das Ziel der Dummerstorfer Forscher sein. Die Leibniz-Gemeinschaft steht für Spitzenforschung. Das ist seit 80 Jahren auch der Anspruch der Agrarforschung in Dummerstorf. Deshalb kann es nur darum gehen, spätestens in drei Jahren den Nachweis anzutreten, dass man zur Leibniz-Gemeinschaft dazugehört.