Die Zuckerrübenbauern in Mecklenburg-Vorpommern haben im Jahr 2024 eine Rekordernte eingefahren. Wie das Statistische Amt MV ermittelt hat, wurden bei der Zuckerrübenernte 2024 in MV 2,7 Mio. t Zuckerrüben geerntet. Das sind 22 % mehr als im Vorjahr. Der Zuckerrübenertrag mit rund 814 dt/ha (Vorjahr: 677 dt/ha) war ebenfalls sehr stark. Er lag 14 % über dem Durchschnitt der vorangegangenen fünf Jahre und 20 % über dem Ergebnis von 2023.

Mehrertrag von 10 Prozent, Zuckergehalt bei 19,2 Prozent

Auch Marco Gemballa, Zuckerrübenanbauer und Geschäftsführer der Agrarservice Nordost in Boldekow, konnte bei er Zuckerrübenernte 2024 in MV einen Mehrertrag von ungefähr 10 % verzeichnen. „Obwohl diese Zahl noch nicht endgültig ist, da die Hälfte der Rüben noch auf dem Feld in der Miete liegt, so Marco Gemballa. Von den 100 ha Anbaufläche seines Betriebes konnten circa 15,2 t Zucker je Hektar geerntet werden. Der Zuckergehalt lag bei 19,2 %.

Im Vergleich zu seinen Rodekunden, auf deren Flächen Gemballa etwa 3.000 ha Rüben geerntet hat, sei sein eigener Mehrertrag allerdings nicht so hoch ausgefallen. Das habe an den fehlenden Niederschlägen in den Monaten Juli, August und September gelegen. Da habe es gerade einmal 30 mm Niederschlag pro Monat gegeben. Auf einem der zwei Schläge habe er außerdem Fraßschäden durch die Larven des Junikäfers gehabt. Und trotz zweimaliger Fungizidspritzung habe die Blattkrankheit Cercospora auf diesem Schlag auch noch dazu beigetragen, dass „die Bäume diesmal nicht in den Himmel gewachsen sind“, sagt Gemballa.

Die Zuckerrübenbauern hatten die Anbaufläche 2024 auf 33.600 ha ausgeweitet. Das entspricht einem Plus von zwei Prozent zu 2023 und von 12 % zum Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2023. Für die Zukunft rechnet Gemballa allerdings mit einer leicht zurückgehenden Anbaufläche.

Unterm Strich bleibt beim Landwirt nicht viel übrig

Der Anklamer Anbauverband für Zuckerrüben (AVZ) als Interessenvertretung von ungefähr 340 Zuckerrübenanbauern, habe sich mit der Anklamer Zuckerfabrik, die zum niederländischen Konzern Cosun Beet Company GmbH & Co. KG gehört, auf eine siebenprozentige Vertragsmengenkürzung verständigt. „Da wir eine eigene Biogasanlage betreiben, wollen wir unseren Anbau insgesamt nicht reduzieren. Eventuell geerntete Übermengen können wir dort gut verwerten“, sagt Gemballa.

Trotz anfänglicher Probleme in der Verarbeitung konnte die Zuckerfabrik sehr hohe tägliche Verarbeitungsmengen erreichen und rechnet mit einem Kampagnenende um den 10. Februar 2025. „Bis 110 Prozent der Vertragsmenge werden alle Zuckerrüben zum Vertragspreis vergütet“, sagt Gemballa. Auch die Mengen darüber hinaus werden mit 10 €/t vergütet. Allerdings seien davon der Transport und die Verladung von den Landwirten zu bezahlen. Da bleibe unter dem Strich nicht mehr viel übrig.

Zahlreiche Landwirte haben ihre Übermengen daher an Biogasanlagen vermarktet. Die Preisgestaltung hierfür sei sehr individuell gewesen. „Ich hoffe, dass es für die gelieferten Rüben nicht zu Nachverhandlungen beim Preis kommt, wie wir es im vergangenen Jahr erleben mussten.“

Unsere Top-Themen

• Startup-Days auf der IGW

• Sonnenblumen im Sortentest

• Robotik: Ab aufs Feld!

• Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Diesmal standen KI-basierte Systeme für effizienteres und ressourcenschonendes Wirtschaften in der Landwirtschaft und neue vegane Fleischalternativen im Foodbereich im Fokus der Startup-Days auf der Internationalen Grünen Woche 2025.

Startup: AI. Land: Künstliche Intelligenz für die Landwirtschaft

Visionen beginnen mit unseren Wünschen. Alleskönner sein, wer möchte das manchmal nicht. Die AI. Land (lies: Artificial Intelligence for Agriculture – Künstliche Intelligenz für die Landwirtschaft) aus dem nordrhein-westfälischen Krefeld, eine Ausgründung aus dem Institut für mobile autonome Systeme und kognitive Robotik der FH Aachen, arbeitet daran.

„Wir sind in unserem Portfolio spezialisiert auf die Entwicklung von Hard- und Softwarelösungen für die Automatisierungstechnik in der Landwirtschaft. Unser großes Ziel ist die Vollautomation in Gemüsekulturen in Gestalt eines mobilen Agrarroboters mit Direktvermarktung ab Feld, also Field to Fork“, bringt es Josef Franko, 37, auf den Punkt.

Zum Thema „Robotik für Windkraftanlagen“ promoviert, hat er aus einem Pilotprojekt heraus die Firma 2020 ins Leben gerufen. Sie hat inzwischen 25 Mitarbeiter – ein internationales Team von Fachleuten unterschiedlicher Branchen. Ihre Vision ist ambitioniert: ein einziges autonomes Gerät, das alle Prozesse im Gemüsebau abdeckt – vom Säen, Pflanzen, Hacken sowie der bedarfsgerechten Bewässerung und Düngung bis hin zur Ernte.

„Davegi“, der Rundumschlag für den Gemüse-Anbau

Der aktuelle Prototyp gibt bereits einen Einblick in das Potenzial dieser Idee. In Zukunft soll der Roboter sogar in der Lage sein, nach Kundenwunsch maßgeschneiderte, fertig konfektionierte Gemüsekisten direkt ab Feld zusammenzustellen. „Davegi“, dieser Tausendsassa, ist solarstrombetrieben und mit einem 25-m-Ausleger konstruiert, der 0,25 ha einnimmt. Er soll täglich 600 Pflanzen ernten und 600 Setzlinge neu pflanzen können. Mitgebracht zu den Start-up-Days hat das Unternehmen ein anschauliches Lego-Modell.

Doch erstmal generiert AI. Land seine Einkünfte als Ingenieurdienstleister. „Wir entwickeln und konstruieren mitindustriellen Partnern etwa ein Traktoranbaugerät für die präzise Unkrautbekämpfung oder Handwagen für die Bilddatenerfassung. Gerade haben wir einen großen öffentlichen Auftrag bekommen. Quasi neben schieben wir unsere Vision voran“, so Firmenchef Josef Franko. Der Ort, an dem das geschieht, ist der Hof auf dem Franko aufgewachsen ist und den inzwischen einer seiner Brüder führt.

Die technischen Basisherausforderungen für den „Davegi“ seien gelöst, erklärt Josef Franko weiter. Nun arbeite man daran, alle Elemente zu verketten, den Ernteprozess auf verschiedene Kulturen zu transferieren, etwa von Kohl auf Eisbergsalat oder Brokkoli, feile an Details, beispielsweise um die Entnahmezeit für die einzelne Frucht auf wenige Sekunden zu verkürzen. Bei welchen Kulturen diese Art der Agrarrobotik ihre Grenzen hat, da wollten sich die Visionäre nicht festlegen. Man strebt einen Markteintritt in zwei Jahren an.

Karevo: KI-gesteuerte Kartoffelauslese

Ganz frisch hat die Karevo GmbH (Kartoffelrevolution), seit Kurzem durch ihren ersten Mitarbeiter, Burak Emre Özer, Master in Informatik, verstärkt, den Markt erobert. Die drei Gründer, Johannes von Wittke, Benedikt Keßler und Felix Beck, Absolventen der Fachrichtung Maschinenbau der Technischen Universität München, haben eine optische Sortieranlage entwickelt, die sechs Kartoffeldefekte, etwa mechanische Beschädigungen, Wachstumsrisse sowie Krankheiten wie Trocken- und Nassfäule oder Drahtwurmbefall, automatisch erkennt und die monotone Handarbeit erleichtert.

Das Besondere: Sie ist nachrüstbar und mit allen derzeit marktverfügbaren Verlesetischen kompatibel. Karevo arbeitet inzwischen mit einem Kartoffeltechnikhersteller zusammen. Benedikt Keßler, Landwirtssohn aus Bayern, erklärt die Funktionsweise dieser KI-gesteuerten Qualitätsbestimmung, die mit einem Durchsatz von drei bis fünf Tonnen pro Stunde für kleinere bis mittlere Betriebe mit fünf bis 50 ha im Anbau Sinn macht. „Der Landwirt kann auf einem Terminal bestimmen, welche Defekte in welcher Dimension tolerabel sind. Dann durchlaufen die Kartoffeln eine Fotobox, werden gescannt, Schäden werden analysiert, über ein Fingersystem wird ausgelesen.

Bildergalerie: Karevo auf der Internationalen Grünen Woche

App: Auch für kleinere Betriebe in der Landwirtschaft

Wir wollen mit unserer Idee kleineren Betrieben eine Teilhabe an Automatisierung und Effizienzsteigerung ermöglichen“, so Benedikt Keßler. Es werden etwa 400 bis 600 Arbeitsstunden und zwischen 6.000 und 12.000 Euro im Jahr eingespart. „Uns liegen bereits 40 Anfragen vor. Ende Februar wird die erste Anlage auf den Weg gebracht.“ Weitere, so der Plan, werden im Zweimonatsrhythmus ausgeliefert. „Wir wollen auf keinen Fall Qualitätseinbußen zulassen, müssen die Fertigung noch optimieren.“ Wie steht es mit dem Service? „Unser System ist modular und leicht zu warten, defekte Teile kann der Nutzer selbst ersetzen und einbauen.“

Den Konzeptentwurf hatte Keßler bereits in seiner Masterarbeit vorgelegt. Die Funktionalität war grundsätzlich gegeben. „Seitens unserer Hochschule, die uns unsere Firmenräume mietfrei zur Verfügung stellt, wurden wir vom Mindset gestärkt und unterstützt, die Idee weiter auszugestalten und bis zur Ausgründung zu führen. Zugleich haben wir eine sehr niederschwellige Förderung durch ein Gründerstipendium vom Bundeswirtschaftsministerium erfahren.“ Das nächste Ziel: Karevo auf Obst- und Gemüsesorten erweitern.

Esencia Foods: Pilze als Fleischersatz

Pilzfasern sind das neue Fleisch, die umsatzstarke Branche boomt weltweit. Das verästelte Pilzgeflecht, das sich durch den Boden zieht, das sogenannte Myzel, war bisher ungenutzt. Es geht um durch Fermentation gewonnenes Pilzprotein als Basisrohstoff für vegane Fleisch- und Fischprodukte, etwa Hack, Buletten, Hähnchennuggets. Das Herzstück der Idee des Berliner Startups Esencia Foods ist eine sogenannte Solid-State-Fermentationsplattform, die zum Patent angemeldet wurde und so gestaltet ist, dass keine Novel-Food-Zulassung erforderlich ist.

Welche unter den 200.000 nachgewiesenen Pilzarten eingesetzt wird, bleibt natürlich geheim. Nur soviel: Die Biomasse ist geschmacksneutral und wird durch Öl oder Gewürze aufgepeppt. „Wir optimieren sie weiter, um Texturen zu entwickeln, die sich nicht nur wie bisher für Hack, sondern zum Beispiel auch für Hähnchenfilets eignen“, so Mitgründer Hendrik Kaye.

Bildergalerie: Esencia Foods

Uneingeschränkt positives Feedback

Bisher haben 3.500 Endverbraucher, etwa auf der Kölner Nahrungsmittelmesse „anuga“ oder im Gastrobereich, das Fleischsubstitut getestet: mit uneingeschränkt positivem Feedback, sagt Esencia Foods. Darüber hinaus steht die Skalierung auf der Agenda. Ende des Jahres will man sich bereits im Tonnen-Bereich bewegen.

Auf jeden Fall könne man mit günstigeren Kosten der Konkurrenz Paroli bieten. Ein „Steak“ etwa werde nur 25 % seines fleischlichen Gegenstücks kosten. Zudem ist Esencia Foods ein wahrer Manpower-Pool. Im Zehn-Leute-Team arbeiten neun Wissenschaftler, drei davon sind promoviert. „Wir haben einen Vorsprung von vier Jahren gegenüber Konkurrenten, die jetzt in die Branche einsteigen wollen.“

Mehr Infos finden Sie auf der Seite der Grünen Woche zum Start-Up-Tag.

Unsere Top-Themen

• Startup-Days auf der IGW

• Sonnenblumen im Sortentest

• Robotik: Ab aufs Feld!

• Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Bevor sich am vorigen Freitag (24.1.) die Fachausschüsse im Landtag konstituierten, bestimmten die Fraktionen in den zurückliegenden Wochen ihre fachpolitischen Sprecher. Für die Landwirtschaftspolitik der AfD-Fraktion spricht künftig Melanie Berger. Die Automobilkauffrau zog bei der Landtagswahl 2024 erstmals in den Landtag ein.

Ihre erste Legislaturperiode als Abgeordnete bestreitet auch Carolin Gerbothe, Sprecherin für Landwirtschaft und ländlichen Raum der CDU-Fraktion. Gerbothe stammt vom Familienbetrieb Gerbothe und Wiesner GbR in Obersachswerfen, studierte in Halle Agrarwissenschaften und arbeitete bis zu ihrer Wahl als Berufsschullehrerin in Schwerstedt.

Agrarpolitik Thüringen: Bekannte Gesichter in den Fachausschüssen

Mit Frank Augsten spricht für die Fraktion des BSW kein Unbekannter für die Landwirtschaft, den ländlichen Raum, Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten. Der Diplom-Agraringenieur gehörte von 2009–2014 für die Grünen dem Landtag an. Hiernach war Augsten in leitenden Funktionen im Agrarministerium und im Landesamt für Landwirtschaft (TLLLR) tätig.

Anja Müller, Fachsprecherin für Landwirtschafts- und Forstpolitik der Linken-Fraktion, gehört seit 2014 dem Landtag an. Müller ist ausgebildete Elektronikerin und Restaurantfachfrau. Schon in der vorherigen Legislaturperiode sprach Lutz Liebscher für die Landwirtschafts-, Umwelt- und Forstpolitik der SPD-Fraktion. Der Politik- und Wirtschaftswissenschaftler wird dies weiterhin tun. Liebscher vertritt seine Fraktion als Einzelkämpfer im Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum (AfWLLR) sowie im Ausschuss für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten (AfUENF).

AfD und CDU mit Vorsitz

Der Vorsitz des Wirtschafts- und Agrarausschusses fiel der AfD-Fraktion zu. Uwe Thrum, seit 2019 im Landtag, wurde zum Vorsitzenden bestimmt. Neben ihm entsendet die AfD-Fraktion Melanie Berger, Jörg Prophet und Thomas Hoffmann in den Ausschuss. Die CDU-Fraktion wird von Carolin Gerbothe, Martin Henkel und Niklas Waßmann vertreten. Matthias Herzog und Frank Augsten sind die beiden BSW-Abgeordneten im Ausschuss; für die Linken sind es die Abgeordneten Andreas Schubert und Anja Müller.

Der Umweltausschuss wird in dieser Legislaturperiode von der CDU-Fraktion unter Vorsitz der langjährigen Abgeordneten Christina Tasch geführt, die in der vorigen Legislatur dem Agrarausschuss vorsaß. Die AfD-Fraktion entsendet ihre Sprecherin für Umwelt, Naturschutz, Tierschutz und Forsten, Nadine Hoffmann, die von 2019—2024 an der Spitze dieses Ausschusses saß. Weitere AfD-Abgeordnete im AfUENF sind Jens Dietrich, Kerstin Düben-Schaumann und Olaf Kießling.

Spiegel der Ressorts

Neben Christina Tasch arbeiten für die CDU-Fraktion in dem Ausschuss Thomas Gottweiss, umwelt- und energiepolitischer Sprecher, und Stephan Tiesler, forstpolitischer Sprecher der Union. Matthias Herzog und Frank Augsten vertreten das BSW auch im Umweltausschuss. Die Linken-Fraktion entsendet Jens Thomas und Bodo Ramelow; die SPD, wie erwähnt, Lutz Liebscher.

Da die Fachausschüsse die Zuschnitte der Ministerien spiegeln, musste zuvor noch der von der Brombeer-Koalition verabredete Umbau der Ressorts abgeschlossen werden, was mit einem Kabinettsbeschluss (21.1.) erfolgte. Damit wechseln u. a. die Landwirtschaftabteilung mit dem TLLLR ins Wirtschafts-, die Referate Wald- und Fischereipolitik sowie Jagd und Holzmarkt ins Umweltressort. Das Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG), das auch die Flurneuordnung verantwortet, verbleibt im Infrastrukturressort.

Unsere Top-Themen

• Startup-Days auf der IGW

• Sonnenblumen im Sortentest

• Robotik: Ab aufs Feld!

• Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Sommertage mit 25 °C Lufttemperatur schon Anfang April, wenig später wieder Frostnächte, die zu existenziellen Schäden im Obstbau führten: Das Wetter in Sachsen war im vorigen Jahr von großen Gegensätzen geprägt. Dennoch hat sich auch 2024 der Erwärmungstrend unvermindert fortgesetzt. Bei einer klimatologischen Einschätzung vorige Woche in Dresden wiesen Klimaexperten des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) und des Deutschen Wetterdienstes (DWD) darauf hin, welche Folgen das hatte und haben wird.

Wie war das Klima 2024 in Sachsen?

Wie ordnen die Experten das Jahr 2024 grundsätzlich ein?

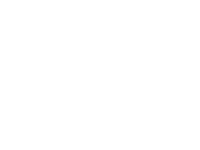

In Sachsen war das Jahr 2024 das wärmste seit den 1881 begonnenen systematischen Aufzeichnungen und löst damit 2023 ab. Im Vergleich zur Klimareferenzperiode 1961–1990 war es 2,8° wärmer und wird somit als „extrem zu warm“ eingestuft. Es gab zudem 20 % Sonnenstunden und auch 1 % Niederschlag mehr. Der Erwärmungstrend hat sich aus Sicht der Experten sogar noch beschleunigt.

Trifft diese Einordnung für alle Jahreszeiten zu?

Unterschiede zwischen den Monaten gab es vor allem bei den Niederschlägen. Der März war „extrem zu niederschlagsarm“ (-61 % zur Klimareferenzperiode), der September hingegen mit +117 % „extrem zu niederschlagsreich“. Was die mittlere Temperatur angeht, lagen alle Monate über dem langjährigen Mittel der Referenzperiode. Besonders stachen dabei der Februar und März heraus, die mit einer mittleren Temperatur von +6,7° und +4,1° Rekorde brachen. Am wenigsten warm waren Januar und November. Auch hinsichtlich der Sonnenstunden wiesen die meisten Monate einen Überschuss aus. Interessanterweise hatte auch der niederschlagsreiche September 29 % mehr Sonnenstunden als im langjährigen Mittel.

Klima in Sachsen: Hat es 2024 genug geregnet?

War der Niederschlag ausreichend?

Zwar übersteigt das 2024er-Flächenmittel für den Niederschlag in Sachsen in Höhe von 711,2 mm/m2 den Mittelwert der Klimareferenzperiode (699,4mm/ m2) minimal, jedoch verteilten sich die Niederschläge räumlich verschieden (Abbildung). Manche Regionen Sachsens, etwa im Raum Döbeln, Riesa und Torgau, bekamen etwas weniger Niederschlag als das langjährige Mittel. Auch zeitlich gibt es Unterschiede. In der Vegetationsperiode I (April bis Juni) sind abnehmende Niederschläge ein zu beobachtender Trend. So waren unter anderem der März, der April und der Juni trockener als normal. Der überwiegende Teil des Niederschlagsüberschusses resultiert zudem aus Starkregenereignissen, die kurz und intensiv sowie kleinräumig stattfinden. Trotz des leicht überdurchschnittlichen Niederschlags hat sich die klimatische Wasserbilanz verschlechtert.

Was ist die klimatische Wasserbilanz und wie hat sie sich entwickelt?

Die klimatische Wasserbilanz ergibt sich aus Niederschlag abzüglich Verdunstung und beeinflusst maßgeblich das potenzielle Wasserdargebot. 2024 lag die klimatische Wasserbilanz bei 145 l/m2. Das sind 105 l/m2 weniger als im langjährigen Mittel der Referenzperiode 1961–1990. Die Tendenz ist rückläufig: Von 1991 bis 2020 lag der Mittelwert noch bei 245 l/ m2, im Zeitraum von 2011 bis 2020 nur noch bei 185 l/m2. Der Rückgang des Wertes im Jahr 2024 resultiert ausschließlich aus der um 23 % erhöhten Verdunstung.

Bodenwasser-Haushalt und Grundwasser

Wie hat sich der Bodenwasserhaushalt entwickelt?

Während sich die Winterperiode 2023/24 als übermäßig feucht darstellte, folgte anschließend eine rasche und überdurchschnittliche Verdunstung. Unter leichten und schweren Böden fand eine Auffüllung des Bodenwasservorrats statt, nicht jedoch unter schweren Lößböden. Teilweise wurde dort erneut eine bereits seit einigen Jahren beobachtete Sickerwasserlosigkeit beobachtet. Das Defizit der Bodenwasserspeicher unter schweren Böden besteht nach wie vor fort. Selbst ein überdurchschnittlich nasser Winter wird für eine vollständige Auffüllung nicht ausreichen.

Wie ist die Situation beim Grundwasser?

Das Abflussjahr 2024 (1. November 2023 bis 31. Oktober 2024) war – bedingt durch die hohen Niederschläge im Winter – zunächst von einer rasanten Auffüllung bis Februar und dann von einem rasanten Rückgang im Sommer geprägt. Eine solche Schwankung sei noch nicht beobachtet worden, sagt Dr. Andy Philipp, LfULG-Referent Landeshochwasserzentrum, Gewässerkunde. Das schnelle Auffüllen sei auch durch den Umstand hervorgerufen worden, dass große Teile des Winterniederschlags als Regen und nicht als Schnee auftraten. Im Jahresmittel liegen die Grundwasserstände knapp unter dem mehrjährigen Mittel. Damit hat sich die seit 2014 anhaltende Phase ohne nachhaltige Erholung des mittleren Grundwasserstands fortgesetzt. Zu Beginn dieser Woche unterschritten knapp zwei Drittel der Grundwassermessstellen den monatstypischen Grundwasserstand um durchschnittlich 22 cm.

Wie beeinflusst die Klima-Entwicklung Landwirte?

Was bedeutet die veränderte Niederschlagsverteilung für die Landwirtschaft?

Künftig wird entscheidend sein, ob die Winterniederschläge ausreichen, um die Bodenwasservorräte aufzufüllen und die Wasserversorgung der Pflanzen in der trockener werdenden ersten Vegetationsperiode (April bis Juni) sicherzustellen. Dabei spielt auch der früher einsetzende Vegetationsbeginn eine Rolle, durch den das pflanzenverfügbare Wasser bis zum Ausgang des Sommers noch knapper werden könnte.

Wie beeinflusst der allgemeine Erwärmungstrend die Pflanzenentwicklung?

Die Pflanzenentwicklung startete 2024 temperaturbedingt enorm früh, wie Falk Böttcher vom DWD deutlich machte. Bereits am 1. Februar begann mit dem Blühbeginn der Hasel das phänologische Jahr – zwei Wochen eher als zum mittleren Termin. Schon Anfang April, und somit drei Wochen früher als normal, begann bereits die Apfelblüte. Die starken Spätfröste in der letzten Aprildekade unterbrachen die rasche Entwicklung jedoch und führten vor allem im Obstbau für erhebliche Frostschäden. Bei einer Normalentwicklung der Vegetation wären diese Fröste kein Problem gewesen, so Böttcher.

Schwere Spätfröste in einem Jahr mit Wärmerekord – wie passt das zusammen?

Trotz höherer mittlerer Temperaturen sind Ausschläge nach unten nicht ausgeschlossen. Die Bandbreite möglicher Temperaturen bleibe unberührt, auch wenn Ausschläge nach unten möglicherweise seltener aufträten, so DWD-Experte Böttcher. Wenn es sie gibt, sind sie allerdings wegen der immer früher einsetzenden Vegetationsentwicklung für den Obst- und Gartenbau sowie die Landwirtschaft umso schwerwiegender.

Unsere Top-Themen

• Startup-Days auf der IGW

• Sonnenblumen im Sortentest

• Robotik: Ab aufs Feld!

• Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) Mitteldeutschland hat einen neuen Vorstand. In Leipzig wurde Clemens Risse, Landwirt aus Gröbern bei Meißen, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst den langjährigen Vorsitzenden Michael Grolm aus Erfurt-Büßleben ab.

Das plant der Vorstand des Landesverbandes

Dem Vorstand gehören darüber hinaus Josephine Moog, Landwirtin aus Lommatzsch, und Ralf Demmerle, Landwirt aus dem thüringischen Arnstadt, an. Der neue Vorsitzende, der die AbL-Mitglieder aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vertritt, sagte, ein erster Schritt sei nun, mit den neu ins Amt gekommenen Landesregierungen in Sachsen und Thüringen ins Gespräch zu kommen.

Schwerpunkt-Themen der AbL-Mitteldeutschland

„Wir streben eine gute Zusammenarbeit mit Entscheidungsträgern und Berufskollegen an, um die Landwirtschaft in Mitteldeutschland zukunftsfähig aufzustellen“, so Clemens Risse. Schwerpunktthemen der AbL-Mitteldeutschland seien unter anderem, den Zugang zu Land für junge Landwirte und Existenzgründer zu verbessern und den Ausverkauf von Land an Investoren zu verhindern. Darüber hinaus will sich der Verband für die Marktstellung der Landwirte, Gentechnikfreiheit und klimaschonende Landwirtschaft einsetzen.

Das sind die Anliegen des Bundesverbandes

Der Landesverband Mitteldeutschland ist Teil der bundesweiten AbL, der konventionell und ökologisch wirtschaftende Bauernhöfe angehören. Nach eigener Aussage setzt sich der Bundesverband unter anderem dafür ein, die sozialen Aspekte der Landwirtschaft in das Bewusstsein zu bringen. Damit soll verhindert werden, dass die Akteure hinter dem Handeln und die sozialen Strukturen hinter einseitig ökonomisch oder ökologisch begründeten Sichtweisen zurückbleiben.

Geschichte: Erster Landesverband im Osten

Der „Arbeitskreis Junger Landwirte“ gründete sich 1973 in Baden-Württemberg. Zehn Jahre später benannte sich das Bündnis um in : „Verein Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Bauernblatt e.V.“ oder kurz: AbL. Im Jahr 2000 wird dann der erste AbL-Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern in den ostdeutschen Bundesländern gegründet.

Die AbL veröffentlicht einmal im Jahr den „kritischen Agrarbericht“. Außerdem organisiert der Verband die Demonstration „Wir haben es satt!“ mit.

Wie viele Mitglieder hat die AbL?

Laut Lobbyregister des sachsen-anhaltischen Landtages hat die AbL-Mitteldeutschland 150 Mitglieder. Der Bundesverband hat 2.674 Mitglieder. Neben dem Landesverband Mitteldeutschland gibt es in der ostdeutschen Vertretung noch den Landesverband Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg.

Unsere Top-Themen

• Startup-Days auf der IGW

• Sonnenblumen im Sortentest

• Robotik: Ab aufs Feld!

• Märkte und Preise

Informiert sein

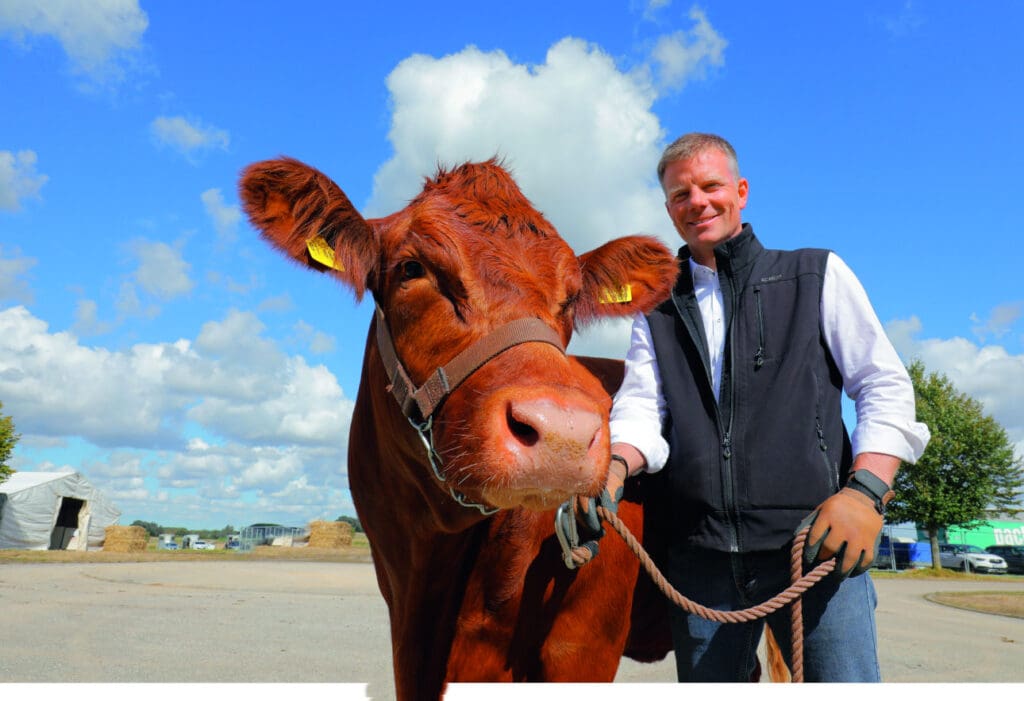

Mit rund 7.000 ha soll im Peenetal Deutschlands größtes Naturschutzgebiet (NSG) entstehen und zum Großteil Acker- und Grünlandflächen einschließen. Im Rahmen der geplanten Ausweisung des NSG mit dem Namen „Peenetal von Anklam bis Peenestrom und Haff“ konnten erneut Stellungnahmen zu einem überarbeiteten Verordnungsentwurf aus dem Jahr 2021 bei der Obersten Naturschutzbehörde von MV abgegeben werden. Laut Landwirtschaftsministerium MV gingen 13 Stellungnahmen ein, die unterschiedliche Themenbereiche und Betroffenheiten beinhalten. Nun sollen alle vorgebrachten Bedenken und Anregungen für das Unterschutzstellungsverfahren von der Obersten Naturschutzbehörde geprüft werden.

Bauernverband MV warnt: Keine Berücksichtigung der Landwirte

Mit Blick auf das geplante NSG hat unter anderem auch der Bauernverband MV eine Stellungnahme abgegeben und lehnt den neuen Verordnungsentwurf in Gänze ab. „Wenn das Naturschutzgebiet in dieser Form ausgewiesen wird, kann im Peenetal bald keine Kuh mehr weiden und kein Acker bestellt werden“, warnt Karsten Trunk, Präsident des Bauernverbandes MV.

Die Ausdehnung, der Schutzzweck und die Verbote lassen aus Sicht der Landwirtinnen und Landwirte nur einen Schluss zu: „Hier soll künftig keine Landwirtschaft mehr stattfinden“, so Karsten Trunk. „Denn nach diesen Vorgaben kann kein Betrieb mehr wirtschaftlich arbeiten.“ Bereits im Rahmen einer Verbändebeteiligung im Jahr 2021 hatte der Bauernverband MV ebenso wie andere betroffene Akteure deutliche Kritik an der Ausweisung des NSG geübt und zahlreiche Nachbesserungen eingefordert. Kein einziger Punkt sei im überarbeiteten Entwurf berücksichtigt worden, kein Verbot und keine Entscheidung abgewogen oder erläutert.

Naturschutz-gerecht Bewirtschaften

Auch der Wasser- und Bodenverband (WBV) „Untere Peene“ hatte bei der im Jahr 2021 durchgeführten „Beteiligung der Träger öffentlicher Belange“ Stellung zur geplanten NSG-Ausweisung genommen. „Aber anscheinend wurde unseren Argumenten so gut wie keine Bedeutung beigemessen“, so Jens Uhthoff, Geschäftsführer des WBV. Denn die erheblichen Bedenken, die der WBV schon damals gehabt habe, seien in dem aktuellen Verordnungsentwurf ebenfalls nicht berücksichtigt worden.

„Bereits jetzt wirtschaften die Landwirte im Peenetal angepasst an die besonderen Gegebenheiten, setzen Agrarumweltmaßnahmen um, engagieren sich im Life-Projekt und stellen Flächen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes zur Verfügung. Dafür erhalten sie einen finanziellen Ausgleich, der essenziell für ein auskömmliches Wirtschaften ist“, so Trunk. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz seien solche vertraglichen Vereinbarungen einer Schutzgebietsausweisung vorzuziehen.

„Ob das Schutzgebiet fachlich erforderlich ist, ist damit mehr als fraglich“, kritisiert der Präsident. Freiwilliger Vertragsnaturschutz werde ad absurdum geführt, wenn Landwirten per Ordnungsrecht die Landwirtschaft untersagt werde und die Gesellschaft keine Gegenleistung mehr erbringe. „Das ist höchst problematisch und stellt für uns die Frage in den Raum, ob wir Vertragsnaturschutz überhaupt noch unterstützen können, wenn der Staat nach Belieben eine einseitige Verpflichtung ohne finanziellen Ausgleich daraus macht“, so der Präsident.

Nutzung für Landwirtschaft fast unmöglich

Die schützenswerte Natur im Peenetal habe sich in den vergangenen Jahren trotz oder sogar aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung erhalten und entwickelt. Auch dieser Umstand werde bei der geplanten Ausweisung des NSG weder berücksichtigt noch honoriert. In der Verordnung werde die Ausübung der Landwirtschaft streng reglementiert und mit weitreichenden, sehr spezifischen Auflagen versehen, die eine landwirtschaftliche Nutzung unpraktikabel bis unmöglich machen, kritisiert auch Jens Uhthoff.

„Wenn bereits in der NSG-Verordnung für reguläre landwirtschaftliche Nutzflächen derartig restriktive Nutzungseinschränkungen bzw. -auflagen festgelegt sind, die ansonsten bei der Inanspruchnahme von Förderprogrammen für naturschutzgerechte Land- und Forstnutzung verlangt werden, so wird den Landwirten der Zugang zu diesen Förderprogrammen wahrscheinlich unmöglich gemacht. Niemand zahlt für die Einhaltung von Förderauflagen, die bereits rechtlich vorgeschrieben sind. Sollte der Zugang zu Fördermitteln durch die NSG-Verordnung verwehrt sein, ist eine dauerhafte extensive Nutzung wirtschaftlich unmöglich“, heißt es in der aktuellen Stellungnahme des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Peene“.

Keine festen Zeitabläufe geplant

Bei einer dauerhaften unrentablen Bewirtschaftung der Flächen werde es zu einer „Abwanderung“ von landwirtschaftlichen Unternehmen kommen. Dies bedeute eine Verlagerung der Kosten für den WBV auf die in der Region lebenden Bürger. Grundsätzlich sehe der WBV die Notwendigkeit einer so umfangreichen Unterschutzstellung als nicht gegeben an und lehne daher das Vorhaben ab.

Die über viele Generationen gewachsene Kulturlandschaft sei geprägt durch eine hohe Artenvielfalt, deren Schutzwürdigkeit völlig außer Frage stehe. Zum einen bestehe aber schon jetzt ein hoher Schutzstatus durch die bereits erfolgten Ausweisungen von Schutzgebieten. Zum anderen sei es gerade die derzeitige Bewirtschaftung, welche diese Kulturlandschaft erhalte und damit Grundlage für diese Artenvielfalt sei, betont der WBV-Geschäftsführer.

„Kein 100%iger Konsens“ möglich

Der Verordnungsentwurf beinhaltet in seiner aktuellen Version keinen Zeitplan für die Umsetzung des NSG. Denn das Ergebnis der Prüfung der gesamten Stellungnahmen durch die Oberste Naturschutzbehörde werde im Rahmen eines Erörterungstermins oder schriftlich den einzelnen Adressaten mitgeteilt. Erst im Anschluss daran könne eine Zeichnung der Verordnung durch den Landwirtschaftsminister und die Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes MV erfolgen, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium.

Es sei davon auszugehen, dass auch mit der Einarbeitung einzelner Hinweise in die Verordnung kein 100%iger Konsens mit allen Beteiligten gefunden werden könne. Ziel sei es, eine größtmögliche Akzeptanz des Naturschutzgebietes vor Ort zu erreichen. Das Prüfverfahren werde noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Eine Terminierung sei aufgrund der Komplexität der Sachverhalte und der begrenzten personellen Ressourcen für diese Aufgabe nicht möglich.

Unsere Top-Themen

• Startup-Days auf der IGW

• Sonnenblumen im Sortentest

• Robotik: Ab aufs Feld!

• Märkte und Preise

Informiert sein

Holz ist nach wie vor eine klimafreundliche Wärmequelle, denn bei seiner Verbrennung wird nur so viel CO2 freigesetzt, wie zuvor in ihm gebunden war. Wichtig dabei ist jedoch, dass es sich um regionales Holz handelt. Ausgenommen davon ist Material, das nur noch thermisch verwertet werden und nicht als Bau- oder Möbelholz dienen kann. Holz-Pellets werden deshalb aus Säge- oder Hobelspänen hergestellt, die vor allem in Sägewerken als Abfall anfallen.

Diese Späne werden vor ihrer Verarbeitung getrocknet und danach fein gemahlen. Um das Holzmehl pressen zu können, wird ihm wieder etwas Wasser zugeführt, sodass der Feuchtegehalt 8–15 % beträgt. Anschließend kommt noch ein geringer Anteil Stärke zum Pressgut, um das Verkleben der Holzpartikel zu fördern.

Die Pelletierung erfolgt in einer Matrizenpresse, wobei das lose Material durch kleine Gänge gepresst wird. Unter hohem Druck und hohen Temperaturen tritt dabei das Lignin aus den Holzzellen aus und verklebt die feinen Partikel miteinander. Die Presslinge werden anschließend gesiebt, sodass sie keine Überlängen und Feinanteile enthalten.

Das Ergebnis ist ein qualitativ hochwertiger Brennstoff, der im Gegensatz zu Hackschnitzeln sehr exakt genormt ist, da die modernen Pelletkessel darauf angewiesen sind. Dass es sich um Qualitätspellets handelt, erkennt der Verbraucher an den Siegeln DIN plus und EN plus (Foto u.). Wer sich fragt, ob für die Pellets nicht doch der rumänische Urwald abgeholzt wird: Deutschland exportiert nach wie vor mehr Pellets, als selbst im Land genutzt werden. Wir sind hier also Selbstversorger.

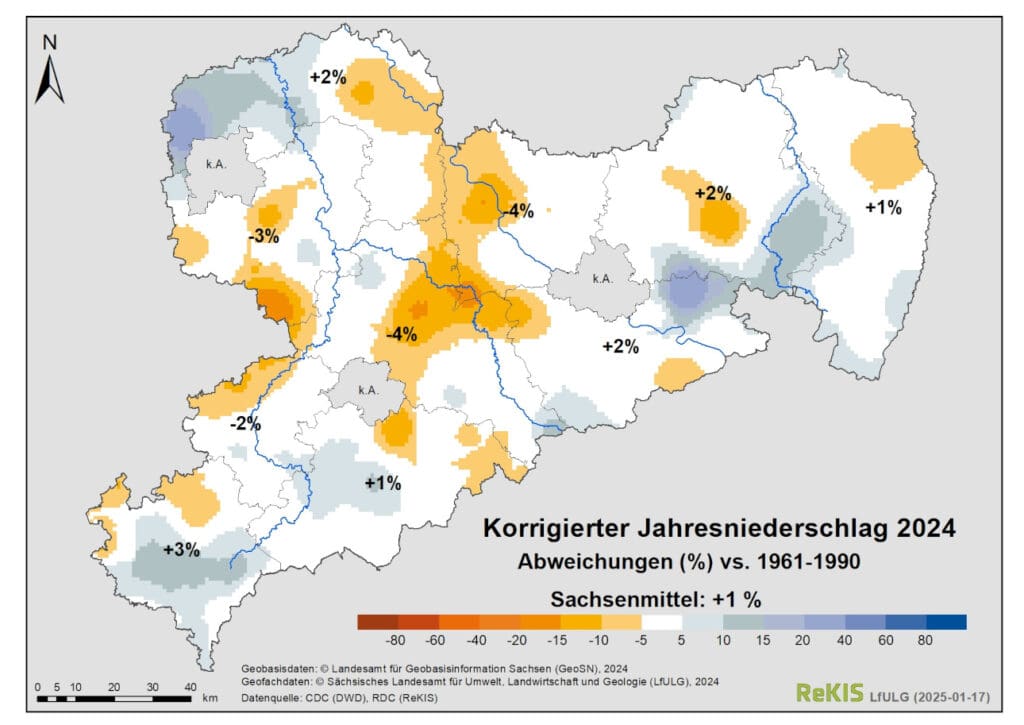

Wie ist ein Pelletkessel aufgebaut?

Pelletkessel sind heutzutage hoch automatisiert und haben einen Nutzerkomfort, der dem der Öl- und Gasheizungen nicht nachsteht. Ihr Platzbedarf ist im Vergleich zu Scheitholz- oder Hackgutkesseln deutlich geringer. Preislich liegen sie zwischen den teureren Hackschnitzel- und den günstigeren Scheitholzheizungen. Die Pelletpreise schwanken deutlich mehr als die Preise für anderes Brennholz. Im Vergleich zu Hackschnitzeln oder selbstgeschlagenem Brennholz sind sie höher, wobei vor allem Hackschnitzelheizungen für höhere Leistungsbereiche als Wohnräume vorgesehen sind.

Der Aufbau von Pelletkesseln ist beispielhaft in der Abbildung dargestellt. So ein Tagesbehälter fasst zwischen 20 und 100 kg Pellets, wird einmal am Tag automatisch aus dem Bunker befüllt und ermöglicht der Anlage, einen Tag lang ohne Nachschub zu laufen. Den Brennstoff aus dem Tagesbehälter dosiert eine Zellradschleuse, die auch als Rückbrandsicherung dient. Die Stockerschnecke befördert die Pellets in den Brennraum. Dort kommen sie auf einem Rost zu liegen und werden automatisch gezündet.

Komplett automatisch

Die Primärluft sorgt dabei für die erste Stufe der Verbrennung (Erzeugung eines brennbaren Gas-Sauerstoff-Gemischs) und die Sekundärluft für die zweite Stufe (vollständige Verbrennung). Die heißen Abgase geben danach wie bei allen anderen Kesseln ihre Wärme an einen Wärmetauscher und an das eigentliche Heizmedium Wasser ab. Vor dem Wärmetauscher befinden sich meist noch Turbulatoren oder Virulatoren, die zum einen die Abgase für eine bessere Wärmeabgabe verlangsamen und zum anderen die Wärmetauscherröhren reinigen.

Darüber ist der Saugzug angeordnet, der einen Unterdruck erzeugt und die Gase durch den Prozess saugt, um sie anschließend in den Kamin freizugeben. Unterhalb des Brennrostes liegt die Ascheaustragung, die die Ascheströme sammelt und in die Aschebox entleert.

Der Weg der Pellets in den Brennraum kann sich bei den verschiedenen Herstellen jedoch unterscheiden. So gibt es die Unterschubfeuerung, bei der von unten frisches Pelletmaterial nachgeschoben wird. Zudem gibt es Feuerung mit seitlichem Einschub und Abwurffeuerungen, wo das Brenngut von oben auf den Rost oder einen Schalenbrenner fällt.

© TFZ Straubing/Hagessner

Speicher ist Pflicht

Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades bei Brennstoffzuführung, Zündung, Reinigung und Ascheaustrag bieten Pelletkessel sehr hohen Komfort. Die dazugehörige Steuereinheit kann ihn zudem lastvariabel arbeiten lassen. Das Minimum liegt dabei bei circa 30 % der Maximalleistung.

Für einen Pelletkessel ist ein Pufferspeicher mit einem Mindestvolumen von 30 l/kW Heizleistung vorgeschrieben. Das heißt, es existiert eine Wärmespeicherpflicht, die entstehende Wärme soll jederzeit genutzt werden. Pellettechnik kann auch mit der Scheitholznutzung kombiniert werden. Dann sind 55 l/kW Pufferspeicher vorgegeben. Man kann sich Pelletkessel natürlich auch als Hybridlösung einbauen lassen, das heißt in Kombination mit anderen Wärmequellen wie Wärmepumpen oder Solarthermie.

Wie weit sollten Pellet-Lager und Kessel voneinander entfernt sein?

Da sich ein Pelletkessel selbstständig mit Pellets versorgt, gehört auch ein Pelletlager zum System. Dafür sind zwei Variantenüblich: einmal der Gewebetank, bei dem die Pellets pneumatisch in den Kessel transportiert werden und zum anderen ein Schrägbodenlager mit Förderkette in einem eigenen Raum mit festem Mauerwerk.

Die maximale Entfernung zwischen Lager und Kessel soll 30 m nicht überschreiten und das Lager sollte einen Jahresvorrat fassen. Schrägbodenlager müssen alle zwei Jahre oder nach fünf Lieferungen einmal komplett entleert werden, da sich sonst zu viel Feinanteil am Boden ablagert. Wer bislang 1.000 l Heizöl verbraucht hat, benötigt bei einem durchschnittlichen Wirkungsgrad des Ölkessels von 80 % 8.000 kWh.

Da rund 2 t Pellets 1.000 l Heizöl ersetzen, sollte das Lagervolumen mindestens 3,6 m3 betragen. Für einen separaten Lagerraum wären bei 2 m Raumhöhe 3 m2 Grundfläche einzuplanen. Bei der Planung eines Extralagers muss immer auch an seine leichte Befüllung und die Luftverdrängung gedacht werden. Für Letzteres ist ein Absaugstutzen einzuplanen. Bei einem Gewebetank ist das nicht nötig.

Was muss ich für eine Förderung einer Holzheizung beachten?

Seit 1. Januar 2024 gilt ein novelliertes Gebäudeenergiegesetz (GEG), das vorschreibt, dass eine neue Heizung zu 65 % erneuerbare Energie nutzen muss. Holzheizungen oder – wie es im Gesetz heißt – Biomasseheizungen erfüllen diese Forderung. Will man in den Genuss von Fördermitteln kommen, muss man sich in jedem Fall vor ihrer Anschaffung beraten lassen. Das kann zum Beispiel durch den Heizungsbauunternehmer erfolgen und wird mit einer Unterschrift quittiert.

Der erste Baustein ist dann die Grundförderung. Wer eine Heizung einbaut, die erneuerbare Energie nutzt, bekommt 30 % der Kosten erstattet. Die Grundförderung kann mithilfe zweier Boni erhöht: den Klimageschwindigkeitsbonus und den Einkommensbonus. Beide gibt es allerdings nur, wenn das Gebäude Eigentum ist und selbst genutzt wird. Wer nur einen Teil des Gebäudes bewohnt, bekommt die Boni anteilig für seine Wohneinheit.

Der Klimageschwindigkeitsbonus wird fällig, wenn man eine funktionierende Heizungsanlage (Öl, Gas, Kohle, Holz) austauscht, die älter als 20 Jahre ist. Wer dafür eine neue Holzheizung einbaut, muss diese aber mit Solarthermie, PV oder einer Brauchwasserwärmepumpe kombinieren. Ziel des GEG ist es, dass im Sommer Warmwasser nicht mit der Holzheizung, sondern alternativ erzeugt wird. Den Energiebonus von 30 % gibt es, wenn der Haushalt ein zu versteuerndes Einkommen von weniger als 40.000 € hat. Insgesamt werden aber nur maximal 70 % der Kosten gefördert.

Was benötige ich für eine Förderung einer Holzheizung?

Wer sich eine Holzheizung einbauen lässt, die eine sehr geringe Staubemission aufweist, erhält zusätzlich 2.500 Euro Emissionsminderungszuschlag. Besteht Finanzierungsbedarf, kann bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein sogenannter Ergänzungskredit beantragt werden. Dieser ist zinsvergünstigt und kann bis zu 120.000 Euro betragen. Auch das funktioniert wieder nur bei selbstgenutztem Wohneigentum.

Um die Förderung beantragen zu können, braucht man einen Experten für Energieeffizienz aus der Expertenliste für die Förderprogramme des Bundes oder einen gewerblichen Fachunternehmer. Diese müssen im KfW-Onlineportal die gesamte Maßnahme anlegen, damit man seine BzA Nummer (BzA: Bestätigung des Antrags) bekommt.

Des Weiteren braucht man einen unterschriebenen Vertrag über die Lieferung der Heiztechnik oder über den gesamten Heizungstausch. Dieser Vertrag muss eine aufschiebende oder auflösende Bedingung beinhalten. („Vertrag gilt nur für den Fall, dass man die Förderung genehmigt bekommen.“) Zudem muss in dem Vertrag stehen, dass die Maßnahme innerhalb von 36 Monaten abgeschlossen ist.

Nur wenn man die BzA-Nummer und den Leistungs- oder Lieferungsvertrag mi den richtigen Klauseln hat, kann man sich bei der KfW registrieren und online den Zuschuss beantragen. Ausgezahlt wird dieser aber erst nach erfolgtem Einbau.

Mit Material aus dem TFZ-Online-Vortrag „Heizen mit Holz – Die Pelletheizung erklärt“

Unsere Top-Themen

• Startup-Days auf der IGW

• Sonnenblumen im Sortentest

• Robotik: Ab aufs Feld!

• Märkte und Preise

Informiert sein

Geraten Batterie-Speicher schneller in Brand als Alternativen? Wissenschaftler der Technische Hochschule Aachen (RWTH) haben die Sicherheit von Batteriespeichersystemen für Photovoltaikanlagen untersucht und sie mit anderen Haushaltsgeräten sowie Elektroautos und Verbrenner-Pkw verglichen.

Dabei kamen sie zu dem Ergebnis: „Die Wahrscheinlichkeit eines Brandes durch Batteriespeicher beträgt 0,0049 Prozent pro Jahr. Dies entspricht einer 50-mal niedrigeren Wahrscheinlichkeit als bei allgemeinen Hausbränden.“ Diese Erkenntnis erlangten sie durch ihre Studie „Quantitative Fire Risk Assessment of Battery Home Storage Systems in Comparison to General House Fires in Germany and Other Battery Related Fires“, die Ende vorigen Jahres in Auszügen auf einer Veranstaltung des Bundesverbandes Energiespeicher Systeme (BVES) in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Kein standardisiertes Meldesystems für Brand-Vorfälle

Die Forscher mussten sich bei ihrer Studie mehreren Herausforderungen stellen, berichtet Mark Junker, Leiter der Studie. Eine der größten war, dass es kein standardisiertes Meldesystems für Brandvorfälle in Deutschland gibt und die meisten Bundesländer recht breite Kategorisierungen für solche Ereignisse nutzen. Um diese Informationslücke zu schließen, wurden Webcrawler eingesetzt und die Studie stützt sich daher auf ermittelte Medienberichte.

Dies ergab für 2023 insgesamt 36 Fälle und für das vergangene Jahr 56. Diese Zunahme sei damit zu erklären, dass 2024 deutlich mehr Photovoltaik-Heimspeicher in Deutschland installiert wurden, als im Jahr zuvor. Den aktuellen Bestand schätzte Junker auf rund 1,6 Millionen Heimspeichersysteme (HSS). In die Studie flossen nur Fälle ein, in denen der Brand im Haus wirklich durch den Batteriespeicher, nicht aber etwa durch das Batteriemanagementsystem oder menschliches Fehlverhalten ausgelöst wurde.

Viele HSS-Brände im Frühjahr

Auffällig war, dass die meisten HSS-Brände in den Frühjahrsmonaten ausbrachen. Die Forscher vermuten, dass das mit der geringen Stromspeicheraktivität in der lichtarmen Winterzeit zu tun haben könnte. Dafür spräche auch die Uhrzeitanalyse: Am häufigsten brannten die Stromspeicher, wenn sie vollgeladen waren, zwischen 12 und 16 Uhr. Umgerechnet auf die Kapazität der Heimspeichersysteme ergab das eine jährliche Brandwahrscheinlichkeit von 0,56 % pro installierter Megawattstunde (MWh).

Um die Höhe dieses Brandrisikos einordnen zu können, verglichen die Aachener Forscher es auch mit dem anderer Haushaltsgeräte und Technologien. Dabei zeigte sich, dass sich die Brandwahrscheinlichkeit bei anderen Haushaltsgeräten nicht wesentlich von der eines hauseigenen Photovoltaik-Stromspeichers unterscheidet. So beträgt das Brandrisiko eines Wäschetrockners 0,0037 % und das eines Kühlschranks 0,0012 %. Alle modernen Haushaltsgeräte haben demzufolge eine allgemein geringe Brandwahrscheinlichkeit, das gilt auch für HSS.

Von Photovoltaik-Anlage bis Verbrennungsmotor

Für PV-Anlagen besteht laut der Studie sogar ein noch geringes Brandrisiko von 0,0014 % pro Jahr und ist damit dreimal geringer. Selbst bei einem großen Batteriespeicher liegt die Wahrscheinlichkeit – vermutlich aufgrund ihres größeren Speichervolumens – jährlich nur bei 0,015 %/MWh pro installierter Megawattstunde.

Bei den Batterien für Elektrofahrzeuge liegt die Rate bei 0,59 % pro Megawattstunde und Jahr. Die Brandwahrscheinlichkeit eines herkömmlichen Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor liegt bei 0,089 % und ist etwa viermal höher als die eines Elektrofahrzeugs. Bei diesen liegt das Brandrisiko bei 0,024. Die Brandwahrscheinlichkeit eines HSS ist damit etwa 18-mal geringer als die eines Verbrennungsmotors und viermal geringer als bei einem Elektrofahrzeug.

viermal höhere Brandgefahr als Elektrofahrzeuge.

© Michael Flippo/stock.adobe.com

Studie könnte Unsicherheiten beseitigen

Die Studie der Rheinisch-Westfälischen Hochschule liefert nach Aussage ihrer Autoren wichtige Erkenntnisse für die Bewertung des tatsächlichen Risikos von Batteriebränden. Damit könne sie helfen, noch bestehende Unsicherheiten bei Verbrauchern – aber auch Regulierungsbehörden – zu beseitigen. Damit erleichtere sie fundierte Entscheidungen über die Integration erneuerbarer Energiesysteme.

Mittlerweile hätten einzelne Hersteller von PV-Heimspeichern bereits reagiert und würde nun verstärkt Lithium-Eisenphosphat- (LFP) in die Batteriespeicher einbauen. Auch hätten die Firmen schon mit Produktrückruf- und -austauschprogrammen begonnen.

——————————————————————————————————————

Die RWTH-Studie (auf Englisch) ist zu finden unter: kurzlinks.de/ RWTH-Studie_Stromspeicher

Unsere Top-Themen

• Startup-Days auf der IGW

• Sonnenblumen im Sortentest

• Robotik: Ab aufs Feld!

• Märkte und Preise

Informiert sein

Die Grüne Woche in Berlin gehört bekanntlich zu den beliebtesten kulinarischen Weltreisen, denn wo sonst werden Geschmackserlebnisse so kompakt aufgetischt. Von Eisbein-Sandwich mit Spreewälder Sauerkraut über geröstete Grillen in Pastasoße und finnische Pfifferlingsschokolade bis zu kubanischen Churros – rund 60 Länder präsentieren bekannte und neue Köstlichkeiten. Dabei wird auch auf dem weltgrößten gedeckten Tisch einmal mehr deutlich, dass sich die Ernährung global und regional im Wandel befindet. Doch was ist nur ein Hype oder ein Trend? Was hat Zukunft?

„Entwicklung braucht den Schulterschluss zwischen Politik, Wissenschaft und Gesellschaft“

Die Antworten mögen etwas von einem Blick in die Glaskugel haben. Doch Fakt ist: Ernährung ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema, das nicht zuletzt bis in die Familien hinein heftig und emotional diskutiert wird. Denn es geht nicht mehr nur um den Verzehr von Lebensmitteln schlechthin. Ins Zentrum der Ernährung rücken mehr denn je Herkunft, ökologische Bilanz, Gesundheit und auch Ethik.

Dieser Wandel ist für die Landwirtschaft herausfordernd. Und so stellt sich die Frage: Ist die Zukunft auf dem Teller auch die Zukunft der Landwirtschaft? Darüber diskutierten auf dem diesjährigen Bäuerinnenforum, das vom Deutschen LandFrauenverband auf der Grünen Woche organisiert wurde, neben Landfrauen auch Unternehmerinnen und Unternehmer aus verschiedenen Regionen Deutschlands.

Die Entwicklung in der Ernährung fordert landwirtschaftliche Betriebe heraus, sich neu auszurichten und anzupassen. Dabei gilt es für sie, „den Spagat zu schaffen zwischen wirtschaftlicher Rentabilität und der Verantwortung für Umwelt, Natur, Tierwohl“, so Landfrauenpräsidentin Petra Bentkämper und forderte: „Eine weitere Entwicklung braucht den Schulterschluss zwischen Politik, Wissenschaft und Gesellschaft.“

In einer Videobotschaft lobte Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, die Bildungsarbeit der Landfrauen in Kitas und Schulen und sieht in innovativen Projekten den Schlüssel für die Ernährung von morgen.

Landwirte sollten sich breiter aufstellen

Dafür wiederum braucht es Unternehmerinnen und Unternehmer, die bereit sind, sich diesem Wandel, diesen Herausforderungen der Zeit zu stellen und die mit Leidenschaft und mitunter auch Risikobereitschaft für ihre Produkte brennen – wie Anja Kolbe-Nelde, die ihr Heimatland Thüringen als Trüffelweltmeister sieht. Denn was natürlich vorkommt – Burgundertrüffel wurden in 21 Thüringer Landkreisen nachgewiesen –, kann auch angebaut werden. „Wir müssen es einfach nur machen“, so die gelernte Bankkauffrau.

Und Anja Kolbe-Nelde hat es gemacht, erntet auf den Betriebsplantagen die ersten eigenen Trüffel, produziert im Jahr 60.000 Trüffelbäume und möchte vor allem auch Landwirte überzeugen, Trüffel anzubauen, um zum Beispiel Ausfälle in anderen Produktionsbereichen finanziell abfedern zu können, bietet ihnen dafür zudem Wissensvermittlung und Wissensaustausch (thüringer-trüffelanbau.de).

Ein anderer Unternehmer wie Dr. Jonas Finck aus Sachsen setzt auf Insekten für Dünger und Futter (madebymade.eu), Maarten Heins aus Niedersachsen auf die blaugrüne Mikroalge Spirulina als natürliches Nahrungsergänzungsmittel (jomaa-spirulina.de).

Landfrauen gehen mit Mut und Zuversicht voran

Doch Trüffel, Algen, Insekten sind (noch) Nischenprodukte. Hat auch Fleisch, das seit Jahrtausenden die Menschen ernährt, eine Zukunft? Hat es! Davon ist Dorthe Bährs aus Schleswig-Holstein absolut überzeugt. Nicht umsonst hat der Familienbetrieb mit Schäferei und Ferkelhof in einen Tierwohlstall für seine 350 Sauen investiert und setzt auf Deichschafhaltung mit Lammfleischproduktion in Direktvermarktung über den eigenen Hofladen – sowie auf Aufklärung und Wissensvermittlung (landwirtschaft-for-future.de).

Christine Reitelshöfer, Zweite Vizepräsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes, appellierte zusammenfassend: „Das Bäuerinnenforum hat gezeigt, dass wir auch in Zukunft mit Mut und Zuversicht nach vorn gehen können. Aber es geht nicht ohne verlässliche Rahmenbedingungen für unsere Landwirtinnen und Landwirte. Dafür braucht es Förderprogramme und die stete Wertschätzung der Gesellschaft – auch in schwierigen Zeiten.“

Unsere Top-Themen

• Startup-Days auf der IGW

• Sonnenblumen im Sortentest

• Robotik: Ab aufs Feld!

• Märkte und Preise

Informiert sein

Am 10. Januar hat das Friedrich-Loeffler-Institut den Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) in Brandenburg bestätigt. Die Eintragsquelle ist nach wie vor nicht geklärt. Für alle Halter von Klauentieren ist es jetzt elementar wichtig, ihre betrieblichen Maßnahmen zur Biosicherheit genau zu überprüfen, um einen möglichen Viruseintrag in ihre Bestände zu verhindern. Da es von offizieller Stelle jedoch keine Checkliste dafür gibt, hat jetzt der Bauernverband Sachsen-Anhalt ein Rundschreiben dazu verfasst, dessen wichtigste Punkte nachfolgend hier wiedergegeben werden.

Zutritts- und Personenmanagement

Auch bei bestehenden Regelungen zur Kontrolle des Zutritts zum Betriebsgelände ist eine regelmäßige Überprüfung und Feinjustierung sinnvoll.

- Schleusen und Hygienebereiche: Überprüfen Sie, ob bestehende Ein- und Ausgangsschleusen optimal genutzt werden und ob Schutzkleidung (Overalls oder Schuhüberzüge) konsequent getragen und ob Hygieneroutinen wie Händewaschen oder Desinfektion lückenlos eingehalten werden.

- Zugang beschränken: Besuch sollte auf das Notwendigste reduziert werden. Überprüfen Sie, ob die Regelungen für autorisierte Personen ausnahmslos greifen. Verifizieren Sie, ob Besucher über die Hygienemaßnahmen aufgeklärt und korrekt eingewiesen werden. Registrieren Sie jeglichen Besuch. Dies unterstützt im Notfall die Rückverfolgbarkeit.

- Desinfektionsmatten und Wannen: Kontrollieren sie regelmäßig den Zustand und die Wirksamkeit der Desinfektionsmittel. Diese sollten gegebenenfalls ausgetauscht und die Matten gereinigt werden, um eine kontinuierliche Schutzfunktion sicherzustellen.

Tiergesundheit überprüfen

Die Gesundheit der Tiere ist der zentrale Punkt jeder Biosicherheitsstrategie. Auch bewährte Maßnahmen sollten regelmäßig evaluiert werden.

- Regelmäßige Gesundheitsüberwachung: Stellen Sie sicher, dass die tierärztlichen Kontrollintervalle eingehalten werden und die Diagnostik auf aktuelle Bedrohung angepasst ist.

- Quarantänebereich: Überprüfen Sie die Effektivität Ihrer Quarantäneeinrichtungen. Sind die Räumlichkeiten ausreichend gut isoliert und können die vorgeschriebenen Zeiten eingehalten werden?

- Tierzukauf: Vergewissern Sie sich, dass alle Zukaufstiere konsequent aus geprüften Quellen stammen. Führen Sie vor der Integration in Ihren Bestand immer eine Gesundheitsprüfung bei den Tieren durch.

- Impfprogramme: Analysieren Sie, ob die bestehenden Impfpläne noch dem aktuellen Stand entsprechen.

- Probennahme: Bei einem Seuchenverdacht sind unverzüglich das zuständige Veterinäramt und der Hoftierarzt zu informieren, um eine Beprobung in die Wege zu leiten.

- Kreuzkontamination vermeiden: Kontrollieren Sie die Einhaltung der Trennung von Altersgruppen und Tierarten um das Infektionsrisiko innerhalb Ihres Betriebes zu minimieren.

Futter- und Wasser-Management

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die hohe Qualität und Sicherheit bei Fütterung und Wasserzufuhr.

- Futterlagerung: Überprüfen Sie die Lagerung von Futtermitteln. Sind alle Lager sauber, trocken und vor Schadnagern sowie Wildtieren geschützt? Wurden regelmäßige Inspektionen und die Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen dokumentiert?

- Futterqualität: Kontrollieren Sie, ob das verwendete Futter regelmäßig auf Verunreinigungen und Krankheitskeime geprüft wird, besonders bei zugekauften Futtermitteln. Nach Möglichkeit sollten auch die Bezugsquellen überprüft werden, um die Qualität langfristig zu sichern.

- Wasserversorgung: Überprüfen Sie, ob die Wasserversorgung der Tiere regelmäßig kontrolliert wird, ob gegebenenfalls ein Wechsel von Filtern, Reinigung, Desinfektionsmittel notwendig ist. Achten Sie darauf, dass Wildtiere keinen Zugriff auf die Wasserversorgung haben. Offene Tröge sollten gegen Verschmutzung durch Vögel geschützt werden.

© EUFMD

Seuchen-Schutzplan auf Schwachstellen prüfen

Selbst bei bestehendem Seuchenschutzplan lohnt es sich, diesen auf potenzielle Schwachstellen hin zu analysieren.

- Notfallpläne: Überprüfen Sie, ob die bestehenden Pläne zur Seuchenbekämpfung noch aktuell sind. Alle Beteiligten sollten ihre Rollen und Aufgaben im Ernstfall kennen.

- Früherkennung: Stellen Sie sicher, dass Systeme zur Früherkennung von Auffälligkeiten im Bestand korrekt funktionieren.

- Zusätzliche Schutzmaßnahmen: Erwägen Sie je nach Seuchenlage den Einsatz zusätzlicher Barrieren und Absperreinrichtungen wie mobile Desinfektionsschleusen oder ständige Kontrollen an den Zugängen.

- Hygienemanagement: Eine kontinuierliche Verbesserung und Anpassung der betrieblichen Hygienepraktiken ist essenziell. Lassen Sie sich im Bedarfsfall von kompetenter Stelle beraten.

- Reinigung und Desinfektion: Analysieren Sie, ob die von Ihnen verwendeten Reinigungsmittel und Methoden die gewünschten Ergebnisse liefern. Werden die Oberflächen und Geräte in den Stallungen regelmäßig gereinigt und überprüft?

- Schutzkleidung: Stellen Sie sicher, dass Schutzkleidung nach jedem Gebrauch gewechselt und gereinigt wird. Einmalprodukte müssen fachgerecht entsorgt werden, Mehrwegkleidung ist regelmäßig zu desinfizieren.

- Ungezieferbekämpfung: Überprüfen Sie die Wirksamkeit der Maßnahmen gegen Schadnager, Fliegen und andere Parasiten. Sind Ihre Köderstationen korrekt platziert und werden diese regelmäßig kontrolliert?

Tier-Bewegungen dokumentieren

Auch bei den Tierbewegungen lohnt sich eine Überprüfung.

- Dokumentation von Tierbewegungen: Kontrollieren Sie, ob alle innerbetrieblichen und externen Transporte korrekt dokumentiert sind. Dies erreicht eine Rückverfolgbarkeit im Falle eines Krankheitsausbruchs.

- Sauberkeit und Transport: Prüfen Sie vor dem Verladen der Tiere die Sauberkeit von externen Transportfahrzeugen und lassen Sie sich gegebenenfalls die Protokolle zu Reinigung und Desinfektion vorlegen.

Unsere Top-Themen

• Startup-Days auf der IGW

• Sonnenblumen im Sortentest

• Robotik: Ab aufs Feld!

• Märkte und Preise

Informiert sein

Die Stimmung und Situation unter Nebenerwerbsbetrieben im Osten spiegelt eine exklusive Umfrage der Hochschule Neubrandenburg wider. Oft sehen sich Nebenerwerbe in der Landwirtschaft gegenüber den Haupterwerbsbetrieben benachteiligt.

Teil 1 fasst die Ergebnisse zur Gründung und Strukturen von Nebenerwerbsbetrieben zusammen. Teil 3 behandelt die gesellschaftliche Leistungen und Stellung des Nebenerwerbs in der Agrarpolitik und erscheint in einer der kommenden Ausgaben.

Überbetriebliche Zusammenarbeit unabdingbar

Eine vollständige Mechanisierung macht bei oft kleineren Flächen, wie sie im Nebenerwerb bewirtschaftet werden, nur selten Sinn. Die meisten Betriebe verfügen aber zumindest über einen Traktor (91 %). Auch für die Grünlandwirtschaft gibt es auf vielen Höfen Technik (64 %).

Dagegen ist im Ackerbau nur bedingt eigene Ausstattung vorhanden. Sä-, Dünge- und Pflanzenschutztechnik ist nur zu 19–25 % verfügbar. Für die Bodenbearbeitung haben immerhin 54 % der befragten Betriebe Geräte. Gerade im Ackerbau sind also viele Nebenerwerbler auf überbetriebliche Zusammenarbeit mit Lohnunternehmen oder Nachbarschaftshilfe angewiesen. Betriebswirtschaftlich ist das bei kleinerem Flächenumfang sicherlich vielfach sinnvoll.

Teils auch Bodenkäufe

Sehr viele Betriebe haben in den letzten Jahren investiert (94 %). Eine bessere Technikausstattung stand dabei im Vordergrund: 78 % tätigten Investitionen in Schlepper oder sonstige Fahrzeuge. Vereinzelt wurden auch Pressen oder Mähwerke gekauft.

Knapp 40 % der Befragten investierten in ihre Wirtschaftsgebäude, immerhin 26 % engagierten sich im Bereich des Bodenzukaufs. 64 % der Befragten planen auch in den kommenden Jahren Investitionen, ein nahezu ähnlich hoher Wert wie bei der letzten Befragung (70 %).

Der Beitrag des landwirtschaftlichen Nebenerwerbs zum Familieneinkommen fällt eher ernüchternd aus. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (53 %) gab an, ihre Betriebe arbeiteten kostendeckend. 26 % erhalten einen soliden Zuverdienst, während mit 21 % nahezu gleich viele angaben, den Betrieb nur durch Quersubventionieren aus anderen Quellen aufrechterhalten zu können. Gegenüber der 2021er-Befragung hat sich an der ökonomischen Profitabilität kaum etwas geändert.

Infos aus Zeitung

Als Informationsquellen dominieren bei den befragten Nebenerwerblern Fachzeitschriften (85 %), Berufskollegen (77 %) und Internet (76 %). Der Landhandel wurde von 36 % angeführt. Unter den Fachzeitschriften wird die Bauernzeitung am häufigsten genannt (61 %), gefolgt von top agrar, agrarheute und profi. Hinzu kommen einige spezifische Zeitungen, z. B. für die Schafhaltung.

Eine weitere Frage zielte auf die Erwartungen an Fachzeitschriften ab. Hier wurde u. a. der Wunsch nach regionalen Berichten, Betriebsreportagen, mehr Informationen für kleinere und Familienbetriebe, zur Agrarförderung, aber auch zu produktionstechnischen Aspekten wie dem Pflanzenschutz geäußert. Vor allem wurden mehr Informationen zur Nebenerwerbslandwirtschaft gewünscht.

Trotz der vielfältigen, differenzierten Erwartungen fühlt sich die Mehrzahl der Befragten (72 %) zumindest zu agrarpolitischen Themen gut oder eher gut informiert. Der Kontakt zu den Landwirtschaftsämtern wird ganz überwiegend (82 %) als gut oder sehr gut eingeschätzt. Beratung nehmen 44 % der Befragten in Anspruch. Hier spielt die Agrarberatung vor der Industrie (Pflanzenschutzmittelhersteller) die größte Rolle. Angesichts rasanter technisch und produktspezifischer Neuerungen wie auch zunehmender regulatorischer Dichte ist dies aber ein eher niedriger Wert.

Hohe Arbeitsbelastung

In gut 60 % der Fälle haben die Befragten eine formale landwirtschaftliche Qualifikation mit Ausbildung, Fachschule oder Studium, 38 % führen den Hof ohne entsprechende Fachausbildung. Die Arbeitserledigung und „alles unter einen Hut zu bringen“ – Landwirtschaft, außerlandwirtschaftliche Berufstätigkeit, Familie und Freizeit – ist eine zentrale Herausforderung für sehr viele Nebenerwerbslandwirte.

In 81 % der Fälle arbeiten der/die Befragte, Partner/-in oder beide außerhalb der Landwirtschaft. Letzteres immerhin in 36 % der befragten Betriebe. Daraus resultiert eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 57 Stunden. Diese setzt sich aus 35 Stunden im außerlandwirtschaftlichen Job sowie 22 Stunden in der Landwirtschaft zusammen. Gegenüber der letzten Befragung stieg die angegebene Arbeitszeit um zwei Stunden. Um die anfallende Arbeit zu erledigen, arbeiten der Partner oder die Partnerin in vielen Fällen (78 %) mit, ebenso Eltern, Kinder oder andere Verwandte (76 %). Etwa je zur Hälfte erfolgt diese Mitarbeit täglich oder regelmäßig.

Nebenerwerb als Herzensprojekt

Spannend bleibt die Frage, aus welchen Motivationen heraus Nebenerwerbslandwirte ihre Betriebe vor allem bewirtschaften. Dazu wurden den Befragten Aussagen vorgestellt, denen sie zustimmen konnten oder eben nicht (Abb.). Die Motivation zeigt sich vor allem bei den drei Fragen nach der Erfüllung, der Selbstständigkeit und dem Lebenstraum.

Für alle Befragten ist Landwirtschaft offensichtlich eine erfüllende Tätigkeit. Beim Lebenstraum ist die Zustimmung etwas schwächer, einige Befragte sehen dies auch nicht so. Selbstständigkeit ist dagegen für fast alle eine wichtige Komponente ihres Tuns. In sehr vielen Fällen stellt die Landwirtschaft zudem eine Familientradition dar. Andererseits empfinden immerhin 45 % der Befragten die Nebenerwerbslandwirtschaft zugleich als Last.

Intrinsische Motivation als Antrieb

Trotz hoher Arbeitsbelastung und der Tatsache, dass sich der Nebenerwerb vielfach zwar trägt, aber nicht im großen Stil zum Familieneinkommen beiträgt, bringt die Landwirtschaft vielen Beteiligten offensichtlich Freude, Spaß und Erfüllung und ist mitunter wohl auch Ausgleich zu der Arbeit „draußen“. Man spricht in solchen Fällen von intrinsischer Motivation, die weniger durch äußere Faktoren, sondern mehr durch die innere Einstellung getragen wird.

Bei der Frage nach künftigen Schwierigkeiten lassen sich vier Komplexe unterscheiden: Regulierung und Bürokratie (38 %), wirtschaftliche Faktoren (Preise und Kosten, 27 %), Bodenmarkt (Flächenverfügbarkeit, 20 %) sowie Aspekte im persönlichen Bereich, etwa fehlende Hofnachfolge (9 %).

Von Bürokratie genervt

Als größte Herausforderung werden wachsende Bürokratie, die damit verbundenen Belastungen und der Zeitaufwand genannt. Viele Nebenerwerbler stöhnen allgemein über die Bürokratie, während andere konkrete Probleme ansprechen, z.B. mit der Finanzverwaltung.

Eine ganze Reihe der Befragten stellte zudem fest, dass es immer schwieriger wird, den Überblick über die verschiedenen Regelungen und Verordnungen zu behalten. Ein Landwirt mit 30 ha Fläche beklagte etwa, dass ihm bei einer Kontrolle acht Personen mit ihrem Spezialwissen gegenüberstanden, und von ihm erwartet wurde, sich in allen Bereichen entsprechend auszukennen.

Flächen-Verfügbarkeit besonderes Problem

Steigende Betriebsmittelkosten sowie zunehmende Festkosten für Versicherungen etc. sprachen ebenso einige an. Dem stünden unsichere und ungünstige Preise gegenüber, also eine allgemeine Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit.

Ein besonderes Problem für Nebenerwerbsbetriebe stellt offensichtlich die Flächenverfügbarkeit dar. Einige Befragte beklagten eine allgemeine Benachteiligung gegenüber Haupterwerbs- und Großbetrieben, andere konkrete Benachteiligungen bei BVVG-Flächen. In wenigen Fällen wurde die fehlende Hofnachfolge benannt. Ein Befragter bedauerte diese – trotz der Eigentumsbasis. Zwei Betriebe erwähnen explizit die Wolfsproblematik.

Nebenerwerb oft ungleich behandelt

Dementsprechend fallen die Wünsche nach Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Nebenerwerbslandwirtschaft aus, nach denen gefragt wurde. Aus den Äußerungen wird deutlich, wo vielen Landwirten der Schuh drückt: „Der Bürokratieaufwand muss deutlich geringer werden“, „Vereinfachung von Regeln und Strukturen“, „zu viele bürokratische Hürden“, „weniger Bürokratie und Beschränkungen, die Grenze wenigstens auf 50 ha anheben“, „pingelige Bürokratie wesentlich vereinfachen“ oder „wir brauchen mehr Freiraum“ sind einige der Bemerkungen hierzu.

In einigen Fällen wurde eine generelle Ungleichbehandlung moniert und deren Abbau gefordert: „gleichberechtigt bei Pachtausschreibungen“, „bessere Gleich und Wertschätzung zum Haupterwerb“, „unter den geltenden Bedingungen spielt die Nebenerwerbslandwirtschaft keine Rolle, die Politik wird für Großbetriebe gemacht“ waren Aussagen, die dieses Empfinden ausdrücken.

Eine ganze Reihe der hier zitierten Bemerkungen, gerade zum Bürokratieaufwand und dem Wunsch nach Verringerung des Aufwandes in diesem Bereich, würden sicherlich auch Haupterwerbsbetriebe oder andere unterschreiben. Für die meist kleineren Nebenerwerbsbetriebe stellt dies aber einen besonderen Faktor dar, denn zum einen verteilt sich die hier eingesetzte Arbeitszeit letztlich auf weniger Fläche und Tiere und zum anderen ist Arbeitszeit durch die Doppelbelastung von außerlandwirtschaftlicher Tätigkeit und den landwirtschaftlichen Arbeiten besonders knapp. Freude bereitet Bürokratie ohnehin kaum jemandem, sodass die Motivation zusätzlich leidet.

Unsere Top-Themen

• Startup-Days auf der IGW

• Sonnenblumen im Sortentest

• Robotik: Ab aufs Feld!

• Märkte und Preise

Informiert sein

Nachdem ein Rothirsch in einem Verkehrsunfall verletzt wurde, machte sich der Jäger mit einem Jagdfreund und den dazugehörenden Hunden auf zur Nachsuche. Über zwei Tage dauerte die Suche an, bis die Hunde schließlich am Mittwoch, dem 16. Oktober, zur freien Suche geschickt wurden. Nach knapp 2 Kilometern verlor der Hundeführer das GPS- Signal seiner Deutschen Jagdterrier-Hündin Tora. Darauf folgten knapp anderthalb Stunden Suche, bis wieder ein GPS-Signal empfangen wurde.

„Wir näherten uns schnell der auf dem Display gezeigten Position, fanden jedoch meinen Hund nicht. Erst nach weiterer Suche entdeckten wir Blut und schließlich die Vorderbeine meiner Tora. Meine Hündin war eingegraben, getötet und ausgeweidet. Unser Familienmitglied wurde von Wölfen getötet“, so der Besitzer der Hündin Wolfgang W..

Der Landesjagdverband Brandenburg (LJVB) hatte ein externes DNA-Gutachten in Auftrag gegeben, um den Wolf als Verursacher nachzuweisen. Das Ganze ereignete sich 600 m entfernt von Glienig im brandenburgischen Landkreis Dahme-Spreewald.

DNA-Analyse bestätigt Wolfsriss

Das Gutachten des LJVB hat inzwischen bestätigt, dass Tora von einem männlichen Wolf lettischer Herkunft getötet wurde. „Der Verlust eines Jagdhundes ist nicht nur ein persönlicher Schicksalsschlag für den Hundeführer, sondern auch ein weiteres deutliches Signal für die Notwendigkeit der Reduzierung der Wolfspopulation“, kommentierte Dr. Dirk-Henner Wellershoff, Präsident des LJVB, und forderte vom Landesamt für Umwelt (LfU), eine vollumfängliche Entschädigung des Hundeführers einzuleiten.

Das brandenburgische Landesamt für Umwelt (LfU) bestätigte auf Nachfrage der Bauernzeitung, dass der Wolf als Verursacher auch vom LfU „nicht ausgeschlossen werden konnte“. Das habe eine Analyse im „Nationalen Referenzzentrum für genetische Untersuchungen bei Wolf und Luchs im Senckenberg Forschungsinstitut“ ergeben.

Keine Entschädigung für Jäger nach Wolfsschäden?

Eine Entschädigung durch das LfU ist allerdings derzeit nur für „Schäden an Nutztieren, einschließlich Herdenschutz- und Hütehunden“ vorgesehen. „Da es sich beim Wolf um ein herrenloses Wildtier handelt, besteht grundsätzlich kein rechtlicher Anspruch auf Ersatz eines entstandenen Schadens. Der Ausgleich der durch den Wolf verursachten Schäden an Nutztieren ist eine freiwillige Leistung des Landes Brandenburg“, teilt das LfU auf seiner Website zum Thema Schadensausgleich mit.

Eine Entschädigung der betroffenen Jäger mit Mitteln aus der Jagdabgabe könnte aus Sicht des LfU ein gangbarer Weg sein. Dies liege allerdings nicht im Einflussbereich des Landesamtes. Die Frage der Entschädigung ist derzeit also noch offen.

Ähnliches Thema: Wolf überwindet „wolfssicheren“ Zaun und reißt Schaf

Wolfsangriff: Weiterer Vorfall bereits im April

Im Jahr 2023 seien dem LfU ein verletzter und ein getöteter Jagdhund gemeldet worden, 2024 außer Tora ein zweiter Jagdhund, der unangeleint in Potsdam-Mittelmark von einem Wolf angegriffen und verletzt worden war. Angriffe auf Herdenschutzhunde habe es in dieser Zeit nicht gegeben, teilt das LfU mit.

Spaziergänger, Waldbesucher und Pilzsucher werden vom LBJV zur besonderen Vorsicht aufgerufen. Hunde sollten generell an der Leine geführt werden, um das Risiko eines Angriffs von Wölfen zu minimieren.

Unsere Top-Themen

• Startup-Days auf der IGW

• Sonnenblumen im Sortentest

• Robotik: Ab aufs Feld!

• Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!