Düngung und Pflanzenschutz erfordern aufgrund zahlloser Auflagen eine sensibilisierte Planung. Mithilfe von Luftbildern und Fernerkundungsdaten lassen sich Betriebsabläufe optimieren und Betriebsmittel effizienter einsetzen.

Von Brit Weier und Prof. Eike Stefan Dobers

Das Düngungs- und Pflanzenschutzmanagement erfordert aufgrund der wachsenden Auflagen eine sensibilisierte Planung. So können die Bestandesentwicklung gefördert und Betriebsmittel effizient eingesetzt werden. Ein besonderer Fokus liegt auf der bedarfsgerechten Versorgung der Böden mit Makronährstoffen und der pH-Regulierung. Dies erfordert verlässliche Daten über Bodenverhältnisse und Versorgungsstufen der einzelnen Nährstoffe. Die Nutzung von Luftbildern unterstützt gezielt und kostengünstig die Planung der Beprobung und Interpretation der Laborergebnisse.

Neue Einstiegslösungen

Das Forschungsprojekt „AgriSens Demmin 4.0“ ist eines der vom BMEL geförderten Experimentierfelder der Digitalisierung und arbeitet seit März 2020 an niedrigschwelligen Einstiegslösungen für die Nutzung von Fernerkundungsdaten im Pflanzenbau. Acht Partner aus ganz Deutschland entwickeln gemeinsam praxistaugliche Anwendungen für Satelliten-, Luftbild- und Drohnendaten. Die Hochschule Neubrandenburg konzentriert sich speziell auf die Nutzung von einfach zu erstellenden Luftbildern. Weitere Informationen zum Gesamtprojekt sind unter www.agrisens-demmin.de zu finden. Landwirtschaftliche Betriebe sind dazu verpflichtet, alle sechs Jahre ihre Ackerflächen ab einer Größe von einem Hektar auf Grundnährstoffgehalte und den pH-Wert zu beproben.

Wer effizient wirtschaften möchte, sollte auch mit diesem Arbeitsprozess den größtmöglichen Nutzen anstreben. Verlässliche und aussagekräftige Bodenproben ermöglichen ein Monitoring über mehrere Jahre und eine langfristige Nutzung im weiteren Pflanzenbaumanagement.

Das Raster für die Bodenprobenentnahme ist auf vielen Betrieben zu starr eingerichtet und berücksichtigt damit unzureichend die individuellen Feldgegebenheiten. Felder mit stark variierenden Bodenverhältnissen sind eine besondere Herausforderung für die standortangepasste Probenahme. Methoden der Fernerkundung optimieren die Vorbereitung der Beprobung. Bei der zerstörungsfreien und flächenhaften Aufnahme der Felder aus der Distanz gibt es grundsätzlich drei verschiedene Methoden: unbemannte Drohnen, Luftbilder aus bemannten Flugzeugen und Satelliten. Sie ermöglichen zum Beispiel die Ermittlung offensichtlicher Unterschiede von Bodenarten und Humusgehalten auf der gesamten Fläche. Es ist zu beachten, dass vorrangig deutlich differenzierte Areale erfasst werden. Gezielte Einteilungen im Vorfeld vermeiden weitestgehend eine Vermischung von Bodenmaterial sehr unterschiedlicher Standorte. Es steht also die Ableitung und Einordnung von Grenzen im Vordergrund. Die momentanen Möglichkeiten der Fernerkundungsdaten für Praxisbetriebe bestimmen nicht tatsächliche Bodenarten bzw. Nährstoff- oder Humusgehalte.

Drei unterschiedliche Methoden

Charterflüge ermöglichen die einfache und kostengünstige Erstellung von Luftbildern der Betriebsflächen. Diese Bilder sind meist intuitiv, auch ohne weitere Software oder Verarbeitung, interpretierbar. Betriebe mit eigenen Drohnen sind in der Lage, zeitlich flexibel Aufnahmen zu erstellen. Für eine optimierte Beprobung ist die räumliche Auflösung der gewonnenen Daten fast schon zu genau und vergleichsweise kostenintensiv (Erwerb der Drohne, eingesetzte Arbeitszeit). Das komplette Gegenteil stellen die Satellitenbilder dar. Im Internet stehen Aufnahmen der Erdoberfläche kostenlos zur Verfügung, welche alle paar Tage aktualisiert werden. Ein Beispiel hierfür sind die Sentinel-Satellitenbilder aus dem von der ESA betriebenen Copernicus-Programm der EU. Zum Teil werden 100 x 100 km Fläche mit einer Aufnahme abgedeckt. Dadurch liegen oft alle Betriebsflächen auf einer großen Bilddatei. Allerdings beeinträchtigen die grobe Auflösung und potenzielle Bewölkung die weitere Nutzung für diese hier angedachte Aufgabe.

Mit dem Flugzeug in die Luft

Die Luftbilderstellung etablierte sich vor vielen Jahrzehnten für die langfristige Planung und das Monitoring in der Land- und Forstwirtschaft. Beim alltäglichen Management in landwirtschaftlichen Praxisbetrieben ist diese Methode deutlich seltener im Einsatz. Dabei hat sie viele Vorteile aufzuweisen. Eine Fluggeschwindigkeit bis zu 180 km/h und fehlende Verkehrsbehinderungen in der Luft ermöglichen das Abfliegen zahlreicher, großer Flächen und Zurücklegen weiter Strecken innerhalb kürzester Zeit.

Für gewöhnlich werden Pilotendienstleistungen von Flughäfen und -schulen genutzt. Es sind somit keine persönlichen Qualifikationskriterien notwendig oder rechtlichen Auflagen zu erfüllen, was einen Vorteil gegenüber der Drohnennutzung darstellt. Die Daten sind schnell und einfach erhoben und sofort verfügbar.

Die Auflösung hängt von der genutzten Digitalkamera ab. Selbst das Smartphone kann genutzt werden, wenn sonst kein anderes Gerät zur Hand ist. Abhängig von der Flughöhe liegt die Auflösung meist im Bereich von wenigen Dezimetern je Pixel. Nicht jeder Getreidehalm ist dadurch sichtbar, aber die Qualität ist für die Optimierung der Bodenbeprobung vollkommen ausreichend. Eine Abhängigkeit von Dritten herrscht durch die Entfernung zum jeweiligen Flughafen und dessen vorliegender Terminplanung. Die Witterungsabhängigkeit besteht bei allen drei Methoden der Fernerkundung.

Schnell und einfach nutzbar

Bei einer standortspezifischen Bodenansprache haben Mischproben verschiedener Standortverhältnisse wenig Aussagekraft für die jeweiligen Nährstoffgehalte und pH-Werte. Die Beprobungspunkte oder -transecte müssen gezielt ausgewählt und mithilfe von Analysen genau beurteilt werden.

Durch den Blick von oben erscheinen Zusammenhänge des Standorts und Pflanzenwachstums oft klarer. Schon mit einer einfachen Bilddatei wird ein guter Überblick über die gesamte Fläche mit ihren spezifischen Phänomenen geliefert. Dabei ist der Zeitpunkt der Aufnahme entscheidend. Um Bodenunterschiede am besten zu erkennen, sollte das Feld nach der Ernte oder der Bearbeitung fotografiert werden. Das Luftbild vom September 2020 zeigt eine abgeerntete Fläche mit freiliegendem Boden. Auf den ersten Blick fallen die verschiedenen, bräunlichen Verfärbungen auf. Anhand von markanten Punkten in der Landschaft wie Bäumen oder Söllen (sog. landmarks) ist bereits eine grobe Orientierung für die Feldbegehung und -beprobung möglich. Somit ist die Luftbildauswertung direkt umsetzbar, kann aber durch weiterführende Computerarbeit vertieft werden.

Ein Beispiel zur Veranschaulichung

Die Projektion der originalen Aufnahme in ihren realen Standort mit dessen Koordinaten wird Georeferenzierung genannt. Die Luftbilder können mit einem Geoinformationssystem (kurz GIS) georeferenziert und dann auch in eine Ackerschlagkartei importiert werden. Der Winkel der Aufnahme und Reliefunterschiede bestimmen die Genauigkeit und Qualität der Georeferenzierung. Bei der computergestützten Verarbeitung von Luftbildern muss daher daran gedacht werden, dass es sich um Schrägaufnahmen handelt. Auf dem georeferenzierten Bild sind Phänomene besser verortbar und direkt über GPS nutzbar. Bereits einem außenstehenden Betrachter fallen die unterschiedlichen, bräunlichen Verfärbungen auf der Fläche deutlich auf.

Das geschulte Auge identifiziert diese Phänomene als voneinander abweichende Bodenarten und Humusgehalte und erkennt darüber hinaus standortspezifische Strukturen. Vor allem um die Landschaftselemente herum finden sich dunklere Bereiche. Sie sind sehr wahrscheinlich von einem höheren Humusgehalt und abweichende Bodenfeuchteregime geprägt. Der linke Teil des Feldes erscheint homogen. In der Mitte sind bräunliche Flecken verteilt, die durch heterogene Bodenarten entstehen. Ganz rechts befinden sich helle, gelbliche Stellen, welche auf einen eher sandig- lehmigen Boden hindeuten.

Die Interpretation der Phänomene sollte am besten mit Fachpersonal durchgeführt werden, welches die Fläche gut kennt und gesammelte Erfahrungen auf dem Luftbild identifiziert. Allein durch diese visuelle Beobachtung können Bereiche abgegrenzt und Beganglinien für eine anschließende Überprüfung erkannter Phänomene vor Ort festgelegt werden (sog. Ground Truthing).

In unserem Beispiel müssen aufgrund der Flächengröße mindestens 16 Bodenproben genommen werden. Je genauer die Punkte auf die Phänomene abgestimmt sind, desto exakter wird das Feld analysiert. Da mit zunehmender Probenanzahl auch die Kosten für die Laboranalyse steigen, muss die Relevanz erkannter Phänomene für das Flächenmanagement abgeschätzt werden. Zum Beispiel bleibt der dunkle Bereich bei Punkt 2 und 5 unberücksichtigt. Im Vergleich zur Gesamtfläche sind es kleinstrukturierte Erscheinungen, welche die Mischprobe verfälschen würden, flächenmäßig aber nicht ins Gewicht fallen. Punkt 9 und 14 fokussieren dafür die größeren, humosen Flächen. Durch die Georeferenzierung sind die festgelegten Punkte auf ein GPS-fähiges Gerät übertragbar. Die eingezeichneten Beganglinien bilden die Vorlage für die anschließende gezielte Bodenprobenentnahme. Die Ergebnisse der Laboranalyse sind sehr wahrscheinlich standortspezifischer und für das weitere Flächenmanagement nutzbar.

FAZIT

Die Erstellung von Luftbildern ist eine Digitalisierungsstrategie mit einem breit gefächerten Wirkungspotenzial. Die Bodenprobenoptimierung ist dabei nur ein Aspekt der großen Anwendungspalette. Im Rahmen des Forschungsprojektes AgriSens werden Umsetzungsbeispiele und Schulungsangebote für die landwirtschaftliche Praxis im Bereich der Luftbildarbeit und Georeferenzierung entwickelt. Im Laufe der Zeit berichten wir in Artikeln der Bauernzeitung über weitere Arbeitsziele und Ergebnisse.

Milcherzeuger: Verwertungsalternativen für MilchEine Studie sieht gute Chancen für sächsische Milcherzeuger ihr Produkt jenseits großer Molkereien zu verwerten. Doch der Aufbau von Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen braucht Unterstützung.

Sowohl die Nachfrage als auch Potenziale sind vorhanden. Um in Sachsen Verwertungsalternativen für Milch zu schaffen oder bestehende auszubauen, brauchen die Erzeuger allerdings mehr Unterstützung. Dazu gehört der Aufbau eines regionalen Herkunftsnachweises ebenso wie Entbürokratisierung, Wissenstransfer oder Investitionsförderung. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der AMI GmbH und der Ecozept Deutschland GbR. Sie haben im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) Ist-Zustand, Potenziale und Aussichten von Verwertungsalternativen für Milch in Sachsen untersucht.

Starke nachfrage regionaler Produkte

Der Studie zufolge gibt es bereits jetzt gute Ansätze für die alternative Milchvermarktung in Sachsen. Häufig genutzte alternative Vermarktungswege sind Milchautomaten, die derzeit von 56 Betrieben genutzt werden, Hofkäsereien (45 Betriebe) und die Lieferung von Schulmilch (41 Betriebe). Die Studienautoren zählen auch die Biomilcherzeugung, Hofmolkereien, Erzeugung von Schaf- oder Ziegenmilch, die Vermarktung über Hofläden und Marktschwärmereien oder im Rahmen von Solidarischer Landwirtschaft oder Verbrauchergenossenschaften zu alternativen Vermarktungsmöglichkeiten, die in Sachsen genutzt werden. Als Merkmale alternativer Vermarktung gelten Regionalität und Transparenz, aber auch eine gewisse Preishoheit der Erzeuger über ihr Produkt.

Stärkere Nachfrage erwarten Erzeuger und Verarbeiter nicht nur für Produkte aus regionaler Erzeugung. Auch Kriterien wie unter anderem Tierwohl, die Qualität als Bio- oder Weidemilch sowie die Naturbelassenheit des Produktes werden als künftig an Bedeutung gewinnend angesehen. Diese Erwartungen sind nicht grundlos. Für Biomilch etwa konstatiert die AMI seit 2015 fast eine Verdoppelung der Nachfrage in Sachsen und Thüringen auf 10,7 Mio. Liter im Jahr 2020.

Handlungsempfehlungen

Bereitschaft, sich alternative Vermarktungsoptionen zu schaffen oder bestehende auszubauen, gibt es ebenfalls. An erster Stelle steht hierbei der Rohmilchverkauf ab Hof – der jedoch aufgrund des Aufwands nur bei nennenswertem täglichen Absatz lohnt –, an zweiter die hofeigene Verarbeitung. Potenzial sehen Akteure aus der Branche auch in der Belieferung für die Außer-Haus-Verpflegung – und zwar mehr als im Bereich Gastronomie/Hotellerie. Die Hygienevorschriften, denen sich Erzeuger stellen müssen, die Milch selbst verarbeiten oder anderweitig vermarkten wollen, gelten überwiegend als umsetzbar. Dennoch herrscht der Studie zufolge unter den Erzeugern die Ansicht vor, dass für kleinere Betriebe weniger strenge Regeln gelten sollten. Für Biomilch gilt das Vorhandensein von Verarbeitungsstrukturen als ein begrenzender Faktor. Für Schafsmilch gibt es – anders als für Ziegenmilch – derzeit keine Möglichkeit, sie in einer Molkerei verarbeiten zu lassen.

Sachsen aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Sachsen. mehr

Die Studie gibt mehrere Handlungsempfehlungen. Wichtig sei, eine sichere Herkunftskennzeichnung für sächsische Milchprodukte zu schaffen. Zudem wird eine Imagekampagne angeraten, die die Vorteile regional erzeugter Milch betont und darüber hinaus die Vorteile von Schafs- und Ziegenmilch herausstellt, um die hier liegenden Nachfragereserven zu aktivieren. Als weiteren Absatzweg schlägt die Studie auch eine Stärkung von Bauern- und Wochenmärkten sowie die bessere Berücksichtigung regionaler Produkte bei Vergabeverfahren in der Außer-Haus-Verpflegung vor.

Im Bezug auf Bürokratie, Genehmigungsverfahren und andere behördliche Fragen raten die Autoren Vereinfachungen an. Wissenstransfer für hofverarbeitende Betriebe und entsprechende Ausbildungsinhalte sollten ebenso eine größere Rolle spielen. Auch der Investitionsbedarf von Betrieben, die verarbeiten wollen, müsse berücksichtigt werden. Darüber hinaus bleibe die Marktbeobachtung und Bewertung von Marktpotenzialen sowie die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit von Schritten in die alternative Milchverwertung eine Aufgabe. Diese sollen unter anderem Gegenstand einer Fortsetzung der Studie werden.

Agrargenossenschaft Schalkau: „Wir können hier nur Milch!“Die Agrargenossenschaft Schalkau baut an ihrem Standort im thüringischen Bachfeld einen modernen Milchviehstall, der mehr Milch und mehr Tierwohl verspricht.

Von Birgitt Schunk

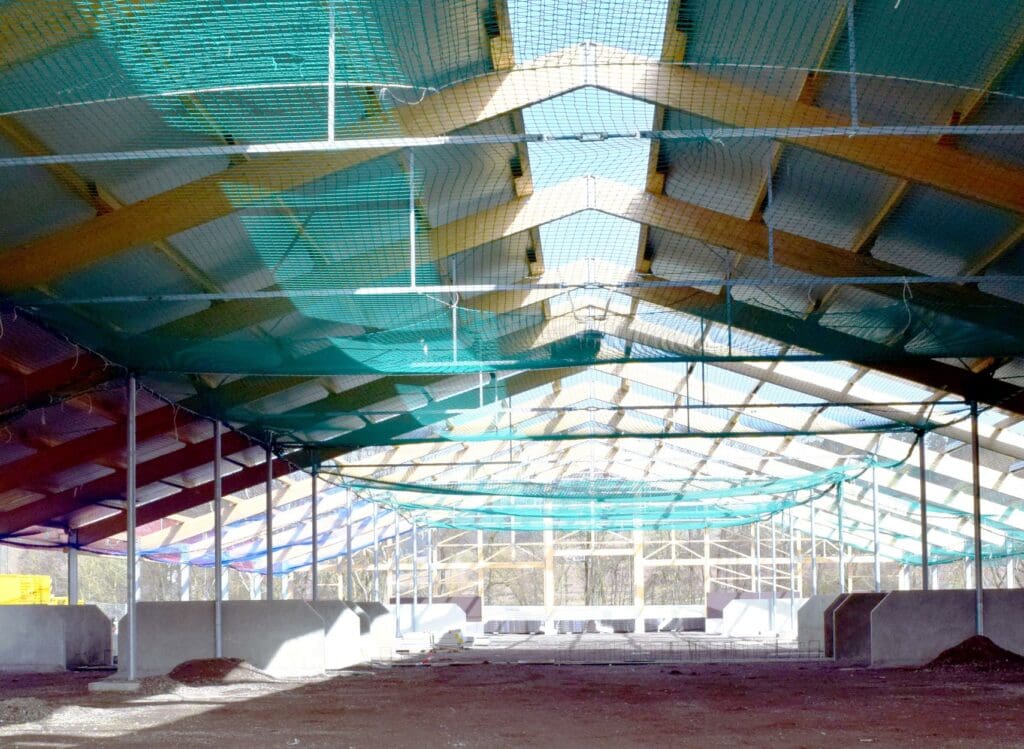

Die Bauhülle ist fertig, das Dach wurde Ende Februar aufgebracht. Nun geht es an die Seitenwände und die Ausrüstung. Im August soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein.

Ursprünglich plante die Agrargenossenschaft Schalkau, den alten Stall abzureißen und von April bis Oktober neu zu bauen. Am Standort Ehnes hatte der sportliche Terminplan seinerzeit funktioniert. „Doch in Corona-Zeiten mit Ausfällen oder Logistikproblemen konnten wir uns darauf nicht einlassen – das war uns zu unsicher“, sagt der Schalkauer Vorstandsvorsitzende Kai Zerrenner. Also blieb der alte Stall stehen. Hier soll künftig das Jungvieh unterkommen – Investitionen sind aber hier ebenso nötig.

Bergbau musste Weichen

Wenige Schritte davon entfernt hat der 78 m lange, 37 m breite und 4 m hohe Neubau längst Konturen angenommen. Nicht nur wegen der Pandemie waren die Planungen, die seit 2017/2018 liefen, immer wieder angepasst worden. Dafür, dass die neue Anlage nun in unmittelbarer Nähe zur alten entsteht, musste allerdings ein Bergeraum der Agrargenossenschaft Schalkau weichen. Gegenüber auf der anderen Straßenseite im Gegenzug wurde dafür ein Ersatzbau errichtet. Ein Güllebehälter für den neuen Stall wird ebenso benötigt, denn in der alten Milchviehanlage stehen die Tiere auf Mist. Verzögerungen hatte es noch einmal gegeben, weil das Land kurz nach der ersten Antragstellung die maximale Investitionsfördersumme angehoben hatte. „Das wollten wir nutzen“, sagt Zerrenner. Und weil der Betrieb gerne die gesamte Baumaßnahme in einer Hand haben und nicht alle Gewerke einzeln anbieten wollte, gingen bei der ersten Ausschreibung nur zwei vollständige Angebote ein. „Das war der Aufbaubank zu wenig und so war noch mal eine zweite Runde notwendig, die drei Bewerber brachte.“

Für Stall- und Bergeraumneubauten, für die neue Güllelagerstätte sowie zwei Fahrsilos nimmt der Betrieb insgesamt 2,1 Mio. Euro in die Hand. Für die hohen Tierwohlstandards gibt es die 40-prozentige AFP-Premiumförderung. Für 254 Kühe wurde der Stallneubau beantragt, tatsächlich aber werden es zehn Plätze mehr sein. Die nutzbare Stallfläche wird mehr als 5,5 m² je Großvieheinheit betragen. Der Laufstall, in dem die Tiere dauerhaft Zugang zu Futter und Wasser haben, wird in vier voneinander abgegrenzte Leistungsgruppen eingeteilt.

Das Agrarunternehmen setzt auf Hochboxen mit Gummimatten – so wie bereits in der Milchviehanlage in Ehnes, wo 350 Kühe gemolken werden. „Wir versprechen uns nach den Erfahrungen von dort auch hier eine bessere Eutergesundheit“, so der 39-jährige Vorstandschef. Vier Kuhbürsten sind vorgesehen. Das Klima wird automatisch geregelt über Jalousien, Lüfter und die Dachentlüftung am First, der zudem für zusätzliches Licht sorgt.

Aus Erfahrung gelernt

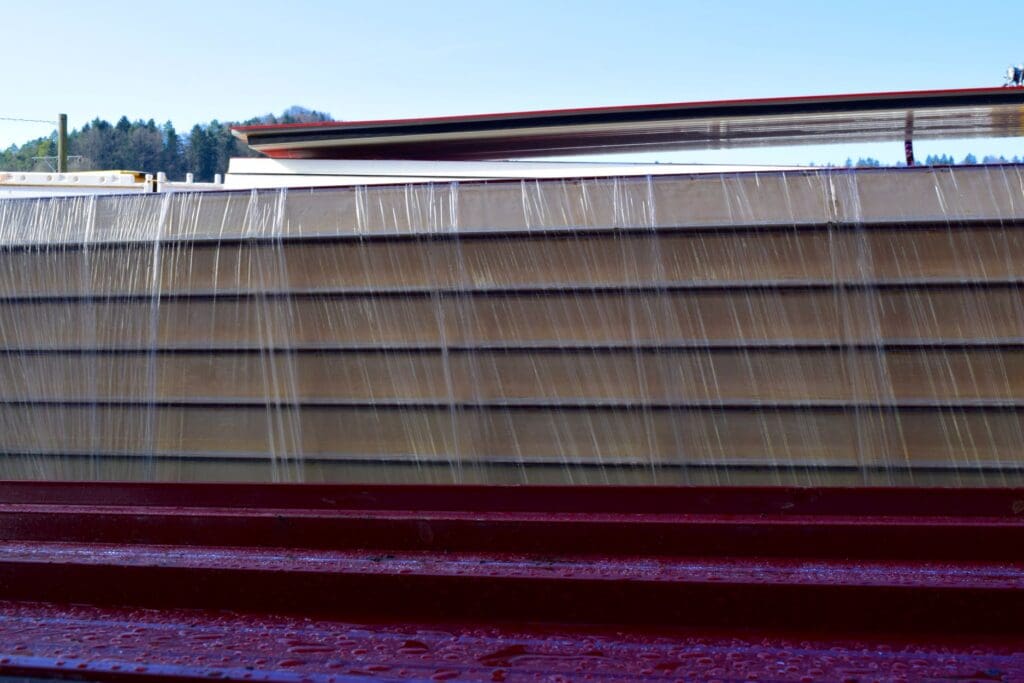

Außerdem fiel die Entscheidung nicht für ein einfaches Blechdach, sondern für gedämmte Sandwichplatten. „Das hält im Sommer die Hitze und im Winter extreme Kälte ab.“ Auch hier hat man nach Ehnes geschaut, wo man mit der einfacheren Variante und einem Fotovoltaikaufbau schlecht gefahren ist. „Am Dachaufbau gab es ständig Schwitzwasser, die Balken sind verfault“, sagt Zerrenner.

Auf eine innovative Lösung setzt man auch bei der Gülleentsorgung. Im neuen Stall werden vier Güllesaugroboter zum Einsatz kommen, die jeweils 150 Liter fassen können, sich automatisch entleeren und aufladen. Sie können zudem Wasser aufnehmen und spülen und so für Sauberkeit sorgen. Das alles ist gegenüber der Schiebervariante Zerrenner zufolge zwar doppelt so teuer. „Wir hoffen aber dadurch auf eine bessere Klauengesundheit. Durch das Saugen sind die Flächen außerdem nicht mehr so glatt, die Sturzgefahr ist viel geringer – wir denken, dass sich das auszahlt.“

Montiert werden Selbstfanggitter, die Platz in Anspruch nehmen. „Dadurch wird der Stall länger, als eigentlich notwendig gewesen wäre.“ Realisieren lässt die Agrargenossenschaft Bau und Errichtung der neuen Milchviehanlage über die J.A.R.T. Stallbau- und Ausrüstungs GmbH aus Langewiesen. Trotz der schwierigen zurückliegenden Jahre für die Milchproduzenten nahmen die Schalkauer die Investitionen in Angriff. „Wenn man in der Zukunft weiter Milch produzieren will, muss man das tun“, sagt Zerrenner. Die zusätzlichen Ausgaben fürs Tierwohl sollen sich in höherer Leistung und längerer Lebensdauer, aber auch fürs Image auszahlen.

Der premiumgeförderte Stall wird 250 Kühen Platz bieten. (c) Birgitt Schunk

Auf das Dach kommen gedämmte Sandwichplatten. (c) Birgitt Schunk

Der Betrieb bewirtschaftet rund 2.300 ha bis in eine Höhe von 750 Metern, die Hälfte der Nutzfläche bildet Grünland. Die durchschnittliche Ackerzahl liegt bei 24. „Wer hier Landwirtschaft betreiben will, muss auf die Milch setzen, sie gehört hierher.“ Die Kühe des Betriebes geben im Durchschnitt 8.900 kg Milch im Jahr. Durch den Stallneubau mitsamt seinem Komfort will man rund 9.500 kg erreichen. Die „oberste Liga“ mit 11.000 und mehr Kilogramm strebt der Betrieb aber nicht an. „Wir wollen nicht über Zukauf von hochwertigem Futter und Spezialmitteln den letzten Liter Milch rauskitzeln, sondern gehen einen anderen Weg.“

Mit der jahrelangen Extensivierung des Grünlandes sei der Aufwuchs von energiereichem Futter zurückgegangen, berichtet der Vorsitzende. Das wird sich ändern. Der Betrieb setzt verstärkt auf die Grünlandpflege; jährlich soll auf zehn Prozent der Flächen nachgesät werden. 300 ha hat die Genossenschaft aus dem Kulap genommen, um intensiver arbeiten zu können. Gutes Futter war in den letzten Jahren rar – und nicht nur wegen der Extensivierung. Allein 2018 mussten die Schalkauer für rund 400.000 Euro Futter zukaufen, weil Trockenheit dem Aufwuchs zusetzte.

Agrargenossenschaft Schalkau: Ansehnliche Reprorate

„Unsere Agrargenossenschaft setzt bei den Milchkühen zudem auf eine längere Lebensdauer des ausgeschiedenen Bestandes und somit auf eine höhere Lebensleistung, die sich von 2018 zu 2019 um rund 3.000 Kilogramm erhöhte und 2019 bei 28.366 Kilogramm lag“, sagt Zerrenner. 2019 betrug die Reproduktionsrate sehr gute 27,4 Prozent. „Das versetzte uns in die Lage, auch Zuchtvieh zu verkaufen.“

Mit Ehnes und Bachfeld hält der Betrieb sein Milchvieh weiter an zwei Standorten. Die Weichen für Bachfeld waren schon 2014 mit dem neuen Melkhaus und seinem 24er-Fischgrätenmelkstand gestellt worden. Von den 500 Milchkühen in Bachfeld wird künftig gut die Hälfte in dem neuen Stall untergebracht sein. Die andere Hälfte war schon 2007 in einen sanierten Stall umgezogen.

Internet-Kriminalität: Datenklau bei BauernDie Schadsoftware „Emotet“ hatte es geschafft, sich auf die Computer hunderter Landwirte und Agrarbetriebe zu spielen. Nach zwei Jahren konnte sie nun erfolgreich ausgeschaltet werden.

Nach über zwei Jahren gemeinsamer, internationaler Ermittlungsarbeit konnten Strafverfolgungsbehörden Ende Januar die Infrastruktur hinter der Schadsoftware „Emotet“ übernehmen und ausschalten. Das teilten seinerzeit die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt (BKA) als Beteiligte mit.

Täuschende spam-mails

Wie die Bauernzeitung jetzt erfuhr, sind in Deutschland Computer von Tausenden Privatpersonen betroffen, darunter mehrere Hundert Landwirte und Agrarbetriebe, etliche davon im Osten. Bei ihnen wurden u. a. Betriebsnummern und zugehörige PIN-Codes für zentrale Datenbanken wie HIT (Meldeprogramm Tier) oder ZID (Agrarantrag) ausgespäht. Die Systeme der Agrarverwaltung sollen selbst nicht betroffen sein.

„Emotet“ gelangte über verseuchte Dateianhänge täuschend echt aussehender Spam-Mails auf die PC. Er öffnete die Tür für weitere Schadprogramme, etwa Verschlüsselungstrojaner oder Malware. Diese ermöglichten z. B. das Auslesen von Zugangsdaten oder vollständigen Remote-Zugriff auf das System. „Emotet“ durchsuchte zudem automatisch die Mailkontakte infizierter PC, um sich weiter zu verbreiten.

infizierte Systeme ausfindig machen

Um möglichst viele infizierte Systeme ausfindig zu machen, wertet das BKA Daten wie die IP-Adressen aus und stellt die Informationen auch dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zur Verfügung. Das BSI wiederum kontaktiert die Internetprovider. Diese sollen Betroffene benachrichtigen. Die Strafverfolgungsbehörden verschoben „Emotet“ offenbar auf infizierten Geräten in die Quarantäne. Die von eingeschleuster anderer Schadsoftware ausgehende Gefahr ist damit nicht gebannt.

Mehr Informationen vom BKA finden Sie HIER

EEG 2021: Recht(lich) bedenklichBereits flexible Biogasanlagen müssen seit Inkrafttreten des EEG 2021 zwar künftig weiterhin bedarfsangepasst Strom erzeugen, sollen dafür aber keinen Flexibilitätszuschlag mehr erhalten. Juristen sehen in dieser Regelung eine Ungleichbehandlung.

Von RA Dr. Helmut Loibl, Regensburg

Jahrelang wurde den Biogasbetreibern zu verstehen gegeben, dass der Strom, den sie produzieren, viel zu teuer sei und die EEG-Umlage für die Verbraucher hochtreibe. Daher sollten sie zumindest das machen, was sie können: flexibel Strom produzieren, nämlich dann, wenn er gebraucht wird, schließlich ist Biogas speicherbar. Dafür müssen die Betreiber dann allerdings in mehr und größere Blockheizkraftwerke investierten, was mit erheblichen Kosten verbunden ist. Als Gegenleistung können sie während ihrer Vergütungsdauer, die grundsätzlich 20 Jahre beträgt, für maximal zehn Jahre eine sogenannte Flexibilitätsprämie geltend machen. Diese gleicht in der Regel zumindest die meisten Kosten, die mit den zusätzlichen und größeren BHKW verbunden sind, aus.

Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2017 wurde eingeführt, dass nach den 20 Jahren Erstvergütungsdauer Biogasanlagen für weitere zehn Jahre eine Vergütung erhalten können, wenn sie erfolgreich an einer Ausschreibung teilnehmen. In diesem Fall müssen sie ab dem Wechsel in diese Folgevergütung zwingend flexibel fahren: Bisher haben sie nur noch für 50 Prozent ihrer installierten Leistung eine EEG-Vergütung erhalten, das neue EEG 2021 gewährt diese sogar nur noch für 45 Prozent. Als „Gegenleistung“ für diese Flexibilisierung sollten die Anlagen den sogenannten Flexibilitätszuschlag erhalten für die zehn Jahre der Folgeausschreibung.

Unterstützung erscheint zwingend notwendig

Diese weitere finanzielle Unterstützung erscheint auch zwingend notwendig: BHKW haben nun einmal keine unbegrenzte Lebensdauer, regelmäßig müssen sie spätestens nach 60.000 bis 80.000 Betriebsstunden teuer generalüberholt oder gar komplett ausgetauscht werden. Das ist also regelmäßig nach sechs bis neun Jahren der Fall.

Wenn also für maximal zehn Jahre die Flexibilitätsprämie in Anspruch genommen ist, wurde diese letztlich für das bisherige BHKW „aufgebraucht“. Um ein neues oder das generalüberholte alte BHKW also für die Folgeausschreibung bereitzuhalten, sind massive Zusatzinvestitionen nötig, die von der Flexibilitätsprämie sicher nicht mehr abgedeckt sind. Genau dafür war der Flexibilitätszuschlag vorgesehen. Nun hat der Gesetzgeber in einer Art „Hau-Ruck-Aktion“ wenige Tage vor Verabschiedung des Gesetzes den aus Biogasbetreibersicht eigentlich ganz positiven EEG-Entwurf an vielen Stellen in geradezu dramatischer Weise verschlechtert.

Einer dieser dramatischen Punkte ist der, dass alle Biogasanlagen, die während ihrer Erstlaufzeit eine Flexibilitätsprämie bekommen haben, für diese Leistung keinen Flexibilitätszuschlag während der Folgeausschreibung erhalten können.

Refinanzierung des Flexbetriebes entfällt

Mit anderen Worten: In der Folgeausschreibung muss die Anlage zwar trotzdem flexibel fahren, weil sie ja nur für 45/50 Prozent der installierten Leistung Geld erhält, eine Refinanzierung dieser Leistung der Biogasbetreiber erfolgt jedoch nicht mehr. Das ist aus Sicht vieler Biogasbetreiber ein Desaster: Für viele ist damit der Weg in die Folgeausschreibung versperrt, weil sie finanziell nicht in der Lage sind, mit der ohnehin während der Folgeausschreibung stark abgesenkten Vergütung nunmehr

ohne Flexibilitätszuschlag auszukommen. Damit steht zahlreichen Biogasanlagen bevor, dass sie – statt weiter in ihren bestehenden Anlagen Strom aus erneuerbaren Energien zu produzieren und zum Erfolg der Energiewende beizutragen – schlicht und einfach „das Licht ausmachen“ müssen!

Aus rechtlicher Sicht bestehen erhebliche Bedenken, ob diese gesetzliche Neuregelung mit unserem Grundgesetz vereinbar ist, wie ein konkreter Beispielfall belegt:

Eine Biogasanlage mit 500 kW installierter Leistung hat, kurz vor Ablauf ihrer 20-jährigen Erstvergütungsdauer, an der Folgeausschreibung für Biogasanlagen mit Erfolg teilgenommen. Weil die Anlage bisher nicht flexibilisiert hatte, also letztlich versucht hat, ihre installierte Leistung permanent zu erzeugen und einzuspeisen, hat sie in der Folgeausschreibung für die doppelte Leistung (1.000 kW) geboten: Hintergrund ist, dass sie im Falle eines Zuschlags künftig ja nur noch 50 Prozent der installierten Leistung produzieren durfte, deshalb war also ein Zubau weiterer 500 kW nötig. Nach dem erfolgten Zuschlag wurde das weitere BHKW hinzugebaut und – weil noch etwas Zeit war, um in die neue Vergütung zu wechseln – wurde lediglich für einen einzigen Monat(!) die Flexibilitätsprämie in der Erstlaufzeit geltend gemacht, bevor die Anlage in die Folgevergütung gewechselt ist.

Die Probleme auf den Punkt gebracht

Dieser Fall bringt die verfassungsrechtlichen Probleme auf den Punkt:

- Die Anlage ist noch zu Zeiten des EEG 2017 in die Ausschreibung gegangen, damals war die Gesetzeslage so, dass der Betreiber einerseits seinen Zuschlagswert, den er geboten hat, aber auch zusätzlich den Flexibilitätszuschlag erlangen konnte. Das war letztlich die Geschäftsgrundlage für den Betreiber: Nur mit dem Flexibilitätszuschlag, der damals im Gesetz stand, war die Investition in das weitere 500-kWBHKW möglich. Damit konnte und durfte der Betreiber, der ja bereits nach altem Recht einen Zuschlag zur alten Rechtslage hatte, rechnen.

Auf dieser Basis hat er jetzt mehrere Hunderttausend Euro investiert. Gleichwohl erhält er infolge der gesetzlichen Neuregelung zukünftig, weil er für einen Monat die Flexibilitätsprämie geltend gemacht hat, für die Folgeausschreibung keinen Flexibilitätszuschlag. Aus finanzieller Sicht macht das in der Summe 400.000 Euro aus, die dem Betreiber jetzt fehlen und die das gesamte Projekt der Folgeausschreibung damit komplett unwirtschaftlich machen. Hierin kann man einen nicht zu rechtfertigenden Eingriff in einen eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb sehen, der von Art. 14 Grundgesetz geschützt wird. - Dieser Fall zeigt auch sehr anschaulich, dass gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Grundgesetz verstoßen wird: Dieser verbietet, dass gleiche Sachverhalte ungleich und ungleiche Sachverhalte gleich behandelt werden. Das neue Gesetz erklärt völlig unterschiedslos, dass alle, die Flexibilitätsprämie erhalten haben, keinen Flexibilitätszuschlag in der Folgevergütung bekommen. Dies gilt völlig unterschiedslos, ob nun jemand für einen Monat mit wenigen Tausend Euro die Flexibilitätsprämie erhalten hat oder einen Millionenbetrag über volle zehn Kalenderjahre. Dabei dürfte es doch offensichtlich sein, dass diese beiden Fälle keinesfalls gleich behandelt werden können! Erschwerend kommt hinzu, dass die Flexibilitätsprämie erst mit dem EEG 2012 eingeführt wurde. Alle Biogasanlagen, die also vor dem Jahr 2022 an einer Folgeausschreibung teilnehmen oder teilgenommen haben, könnten also schon rechnerisch nie den vollen Betrag einer zehnjährigen Flexibilitätsprämie erhalten haben.

EEG 2021: Bedenken werden von vielen geteilt

Diese verfassungsrechtlichen Bedenken werden von vielen – und nicht nur von Anlagenbetreibern – geteilt: So hat beispielsweise das Netzwerk Fl(ex)perten letzte Woche ein ausführliches Rechtsgutachten veröffentlicht, das ebenfalls die Neuregelung als nicht verfassungsgemäß einstuft (Meldungsspalte rechts). Es hat sich zudem bereits eine „Interessengemeinschaft Flexzuschlag“ gegründet, die für einen konkret betroffenen Anlagenbetreiber als Musterkläger eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht einreichen wird.

Hierfür werden nach wie vor Unterstützer gesucht, die mit einem einmaligen Pauschalbetrag dieses Verfahren unterstützen und damit zur Aufhebung dieser gesetzlichen Neuregelung beitragen möchten (Kasten). Parallel dazu versuchen Verbände wie der Fachverband Biogas, auf politischem Weg eine Änderung dieser für die Biogasbranche dramatischen Regelung herbeizuführen.

EEG 2021: Änderungen im EEG sind essenziell

Letztlich ist egal, welcher Weg zum Erfolg führt, für die Biogasbranche ist es essenziell, dass dieser Erfolg – wann und wie auch immer – tatsächlich herbeigeführt wird: Die meisten Biogasanlagen haben zwischenzeitlich flexibilisiert und nehmen damit die Flexibilitätsprämie während ihrer Erstlaufzeit in Anspruch. Das entspricht auch dem, was den Biogasbetreibern stets vermittelt wurde: Aus dem speicherbaren Biogas sollte dann der Strom produziert werden, wenn er gebraucht wird. Betreiber, die dem nachgekommen sind, haben sich jetzt vielleicht damit selbst um ihre eigene Zukunft gebracht.

Daher bleibt nur zu hoffen: Diese Regelung muss rückgängig gemacht werden. Ob die Politik hier selbst einsieht, dass diese Neuregelung völlig neben der Sache ist, oder ob das durch das Bundesverfassungsgericht festgestellt wird, ist egal.

Landwirtschaftsbetrieb Schröter: Züchter mit Herz und klarer Philosophie

Jörg Schröter vom Landwirtschaftsbetrieb Schröter, Tilleda, sorgt sich um die verschwindende Vielfalt in der Rinderzucht. Seiner Meinung nach sollte das Tempo aus der Zucht genommen werden und auch andere Parameter, als nur die gängigen Zuchtwerte berücksichtigt werden.

Spricht man mit Jörg Schröter über Zucht, dann bemerkt man sehr schnell, dass eine richtige Zuchtphilosophie hohe Bedeutung für den begeisterten Rinderzüchter hat. Wer aber glaubt, man könnte ihn in eine bestimmte Schublade stecken, der irrt gewaltig.

Immer weniger vielfalt

Den meisten dürfte der Landwirtschaftsbetrieb Schröter durch seine vielen Schauerfolge bekannt sein. Viele wissen jedoch nicht, dass aus Tilleda mit Dotch (Dotson + Elegant) eine ehemalige Nummer Eins der deutschen Rangliste der schwarzbunten Holsteinbullen kam. Mit Lighton (Lightning + Bolton) und Vegas (Van Gogh + Cassano) kamen zwei weitere populäre Bullen aus der Zuchtstätte am Kyffhäuser.

Inzwischen gibt es, wie bei so vielen anderen Züchtern auch, kaum noch Anfragen von Stationen. Das stört Schröter weniger als vielmehr die Frage, ob die Zucht aktuell in den richtigen Bahnen läuft. „Man hat immer mehr den Eindruck, dass die heutigen Vermarktungsunternehmen in ihrer eigenen Realität leben“, sagt der Betriebsleiter. „Es gibt immer weniger Vielfalt in den Bullenjahrgängen. Und das Ziel, durch gute Zuchtbullen die Qualität der Population zu verbessern, ist der Jagd nach dem Nummer-Eins-Bullen gewichen. Das ist höher, schneller, weiter, hat aber aus meiner Sicht mit Rinderzucht nur noch wenig zu tun.“

Tempo aus der Zucht nehmen

Die Emotionen in den Worten des 52-jährigen Landwirtes lassen erkennen, dass ihm dieses Thema alles andere als gleichgültig ist. „Bullen kommen und gehen. Von vielen hochgepriesenen genomischen Jungbullen hört man allerdings, wenn ihre Töchter kommen, nichts Gutes mehr und sie verschwinden wieder – aber kein Problem, denn sie haben ja ihr Geld verdient“, sagt Jörg Schröter mit einem Hauch Sarkasmus.

Auch die zunehmende Zahl von hohen weiblichen Zuchtwerttieren im Besitz der Zuchtunternehmen betrachtet er mit einer gehörigen Portion Skepsis. „Zucht hat immer von Vielfalt gelebt, von vielen begeisterten Züchtern mit tollen Ideen und großem Können. Diese Zeiten sind vorbei, die Landwirte sind weltweit aus dem Rennen genommen worden“, betont der 52-Jährige.

Auch erscheint ihm das Tempo in der Zucht als nicht förderlich. „Wenn man als Landwirt erfolgreich mit Kühen arbeiten will, dann heißt das Zauberwort Kontinuität – und zwar in allen Bereichen.“ Eine Zuchtidee müsse eine längere Lebensdauer haben als nur ein Geschäftsjahr. In der Zuchtwertschätzung würden aber mittlerweile im jährlichen Rhythmus die Formeln verändert und angepasst. „Das kann nicht zielführend sein“, sagt Schröter und fährt fort: „Wenn ich auf die jüngsten Bullenjahrgänge schaue, dann sehe ich steile Beine, ansteigende Becken, kurze Striche und wenig Kraft in den Exterieurprofilen. Ich kenne keinen Milchbauern, der darauf Lust hat.“

Selektion in TilleDA erst nach abkalbung

Wer nun denkt, aus Schröter spricht ein Gegner der genomischen Selektion, der liegt falsch. „Dass wir uns recht verstehen: Ich erkenne sehr wohl, welche positiven Entwicklungen mit diesem Verfahren möglich sind. Es geht aber nicht um das Verfahren an sich, es geht um dessen Anwendung. Genomische Zahlen können ein wertvolles Hilfsmittel in der Zucht sein, aber sie werden zu Heiligtümern hochstilisiert!“

Über das Projekt „KuhVision“ werden auch in Tilleda alle Jungrinder genomisch getestet. Als Selektionsgrundlage dienen die Ergebnisse indes nur bedingt. Es ist vielmehr eine zusätzliche Information für den Tierhalter. „Wir starten mit der Selektion – bis auf wenige Ausnahmen – erst, wenn die Kühe abgekalbt haben. Dann zeigt sich, welche Tiere wirklich das Zeug haben, die Herde besser zu machen.“ Und das seien beileibe nicht immer die Tiere mit den höchsten Zuchtwerten. Schröter: „Ich habe genug Kühe mit unterdurchschnittlichen Leistungszuchtwerten, die aber zur Leistungsspitze im Stall zählen. Aber ich denke, wenn die Väterfolge zu alt ist, dann kann das System es nicht erkennen.“

Landwirtschaftsbetrieb Schröter: Anatomisch korrekte kühe

Bei der Bullenauswahl und der Intensität des Einsatzes wird deutlich zwischen genomischen und töchtergeprüften Bullen unterschieden. Die jungen Vererber werden dabei deutlich breiter gefächert. „Hier streuen wir bewusst das Risiko und setzen diese Bullen nur in kleineren Mengen ein. Sticht ein Bulle mit seinen Jungrindern heraus, dann setzen wir ihn durchaus schon ein zweites Mal ein, bevor die Nachkommen in Milch sind. Die Regel ist das aber nicht“, betont der Züchter.

Bei den töchtergeprüften Bullen würden dann weniger Bullen deutlich intensiver genutzt. „Dabei ist aber nicht der RZG das Hauptkriterium. Wir orientieren uns ganz klar auch an den nordamerikanischen Zuchtwerten. Wichtig ist für uns, dass die Bullen die Fähigkeiten besitzen, anatomisch korrekt zusammengebaute Kühe hinterlassen zu können. Das ist aus unserer Sicht die Grundlage für eine erfolgreiche Milchproduktion.“ Die mittlere Herdenleistung von stabil über 12.000 kg je Kuh und Jahr unterstreicht die Praktikabilität dieser Strategie.

Aber noch ein Punkt hat ein großes Gewicht im strategischen Denken des leidenschaftlichen Züchters aus dem Südharz. „Die Kuhfamilie ist und bleibt ein bedeutender Eckpfeiler einer erfolgreichen Zucht. Jeder hat diese Beispiele im eigenen Stall und im Konzert der Großen setzen sich am Ende die Bullen aus den starken und tiefen Kuhfamilien durch. Weiße Pedigrees, also Abstammungen ohne erbrachte Leistungen auf Mutter- und Großmutterseite, haben noch niemandem geholfen. Es blutet einem das Herz, wenn man weiß, welch herausragende Kühe heute nicht genutzt werden, nur weil ihre Zuchtwerte nicht ganz mit den getunten Jungrindern mithalten können.“ Die Bereitschaft der Züchter, solche Bullen aus starken Kuhfamilien auch mit geringen Indexzahlen zu nutzen, sei da, schätzt Jörg Schröter ein. „Bleibt die Frage, wann die Stationen so weit sind, spezielle Qualitäten wieder einem Mainstream-Gedanken gleichzustellen.“

Landwirtschaftsbetrieb Schröter

Lesen Sie alle Artikel über unseren Praxispartner in Sachsen-Anhalt…mehr

Sie begeistern Pflanzenliebhaber jedes Jahr aufs Neue mit ihrer atemberaubenden, lang anhaltenden Blüte: die Hortensien. Doch diese Schönheit erreichen sie nur mit der richtigen Pflege und dem richtigen Schnitt.

Von Florian Wolf, Baumschule Rügen

Es gibt sie in über eintausend unterschiedlichen Sorten und facettenreichen Blütenfarben, von weiß über rosa bis hin zu blau. Neben den klassischen Bauernhortensien sind auch die Rispenhortensien weit verbreitet. Exemplare wie die Samthortensie oder die Kletterhortensie sind hingegen deutlich seltener in deutschen Gärten zu finden und gelten noch immer als Raritäten.

Botanisch trägt dieses Gehölz den Namen Hydrangea, welcher aus den Wörtern „hydro“ (=Wasser) und „angeion“ (Fass oder Krug) entstand. Ein passender Name, da alle Hydrangea-Arten einen sehr hohen Wasserbedarf haben. Aus diesem Grund muss die Hortensie insbesondere im Sommer bei fehlendem Niederschlag nahezu täglich gegossen werden. Auch im Winter sollten die Pflanzen bei Bedarf ausreichend mit Wasser versorgt werden.

Unser Autor Florian Wolf gibt einmal im Monat in der Bauernzeitung Tipps und aktuelle Infos rund um das Thema Garten. Der 22-Jährige begann 2016 eine Ausbildung zum Landwirt und arbeitete 2017/2018 ein halbes Jahr in Australien als Trainee auf einer Farm (Bauernzeitung berichtete). Im Sommer 2019 entschied er sich, motiviert durch die Weihnachtsbaumplantage des elterlichen Landwirtschaftsbetriebes, für eine Ausbildung zum Baumschulgärtner in Schleswig-Holstein, da in Mecklenburg-Vorpommern diese Fachrichtung nicht erlernt werden kann. Neben seiner Ausbildung gründete er im vergangenen Jahr seine eigene „Baumschule Rügen” auf seiner gleichnamigen Heimatinsel.

Instagram: @baumschule.ruegen

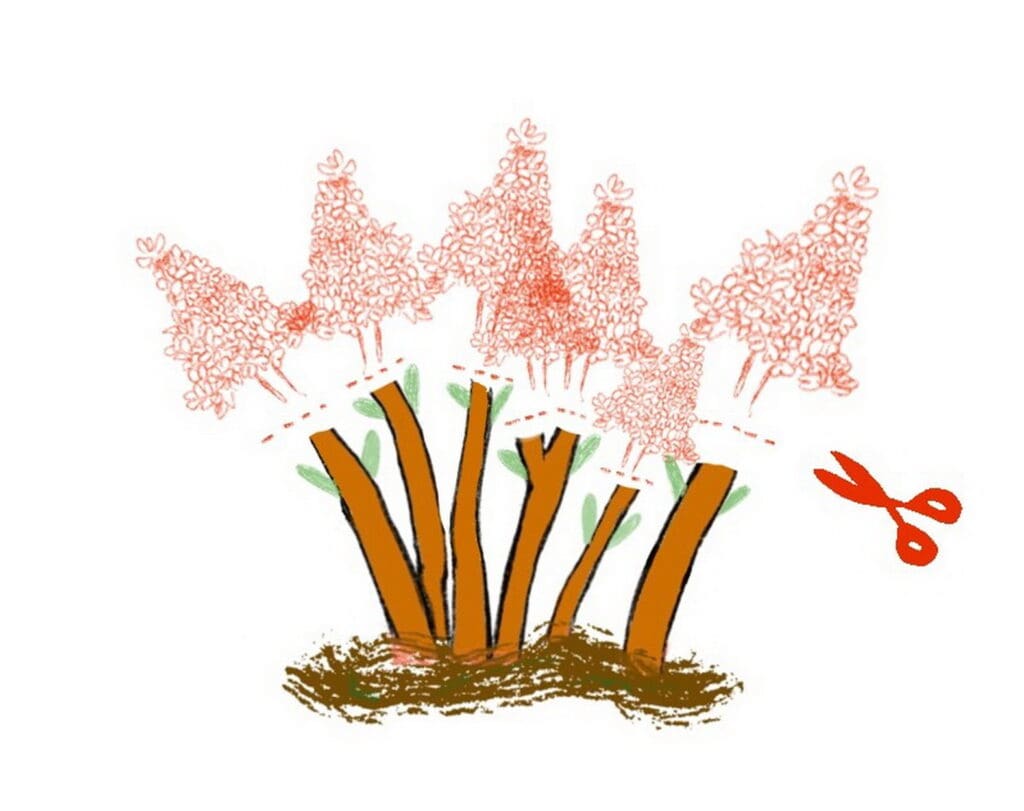

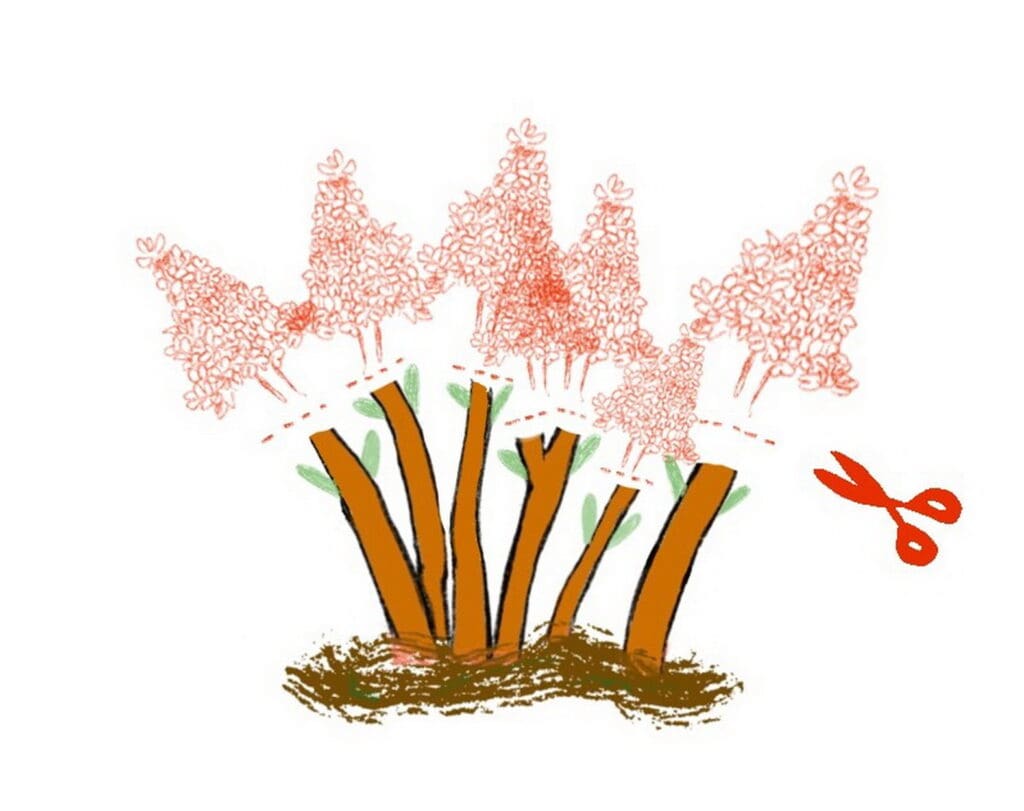

Nach einer längeren Kälteperiode, in welcher auch vielerorts deutlich mehr Schnee lag als noch in den letzten Jahren, ist nach dem Tauwetter nun der ideale Zeitpunkt gekommen, um die verschiedensten Hortensienarten zu pflegen und zu schneiden. Der optimale Zeitraum hierfür erstreckt sich von Ende Februar bis Mitte März. Besonders wichtig ist es, wie bei allen anderen Schnittmaßnahmen auch, auf Umwelteinflüsse und die richtige Ausstattung zu achten. Eine möglichst scharfe Handschere für kleinere Triebe und gegebenenfalls auch eine Astschere für dicke sowie ältere Äste sollten vorhanden sein. Bei Frost als auch bei Nässe empfiehlt es sich, gänzlich auf Schnittmaßnahmen zu verzichten.

Verschiedene Schnittgruppen

Wenn es an den jährlich notwendigen Rückschnitt von Hortensien geht, sind sich viele Hobbygärtner unsicher und das aus gutem Grund: Je nach Artzugehörigkeit wird unterschiedlich stark zurückgeschnitten. Mit dem falschen Handgriff kann schnell die gesamte Blüte des bevorstehenden Sommers zerstört werden. Damit das nicht passiert, werden die Pflanzen in zwei verschiedene Schnittgruppen eingeteilt.

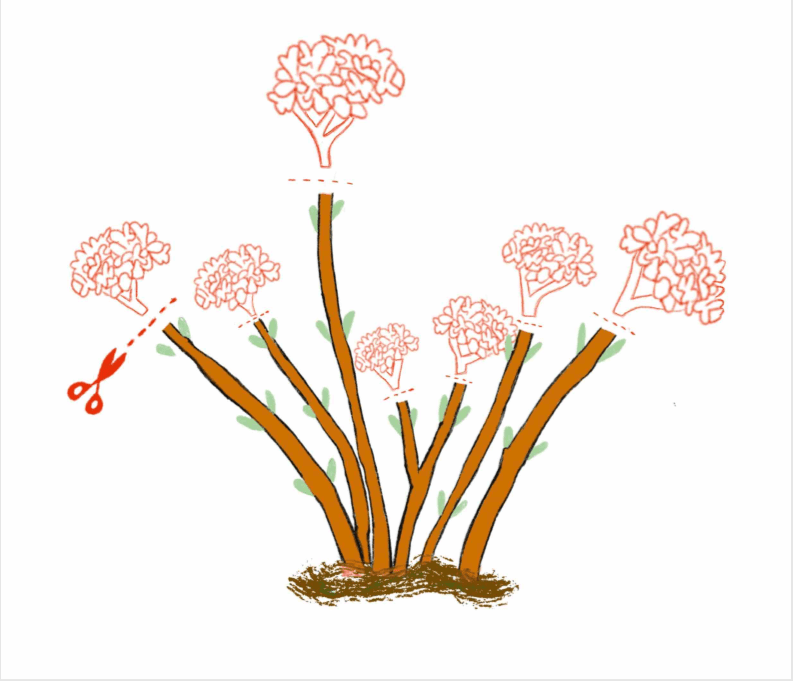

Zu den Pflanzen der Schnittgruppe 1 gehören alle Sorten der besonders beliebten Bauernhortensien (Hydrangea macrophylla). Auch die unbekannteren Arten wie die Samthortensie (Hydrangea sargentiana), die Kletterhortensie (Hydrangea petiolaris) oder die besonders interessante Eichenblatthortensie (Hydrangea quercifolia) zählen zu dieser Schnittgruppe. Diese Arten haben eine große Gemeinsamkeit: Sie legen die Triebknospen, also den neuen Austrieb für den Sommer inklusive der Blütenknospen schon im Vorjahr an. Diese Hortensien-Arten blühen am sogenannten zweijährigen Holz. Wenn beispielsweise im Herbst eine Knospe der Bauernhortensie geöffnet wird, sind darin bei genauer Betrachtung schon der neue Blütenstand und die neuen Blätter zu erkennen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die Hortensien der Schnittgruppe 1 nur schwach zurückgeschnitten werden sollten, um den neuen Austrieb zu schonen. Aus diesem Grund werden im Spätwinter lediglich die alten Blütenstände oberhalb des ersten intakten Knospenpaares (Austrieb) entfernt. Bei Bedarf die Pflanze noch etwas auslichten, indem die ältesten, besonders stark verholzten Triebe auf Bodenhöhe abgeschnitten werden. Dies ist wichtig, weil der Saftstrom kaum noch durch die holzigen Triebe bis zu den Blütenständen ziehen kann. Dadurch entstehen deutlich kleinere Blütenstände, als es bei frischen, jungen Ästen der Fall ist. Zudem ist das Auslichten von Bedeutung, damit mehr Licht ins Innere der Pflanze gelangt, um auch das Wachstum jüngerer, noch kleinerer Triebe zu fördern.

Zur Schnittgruppe 2 zählen dagegen lediglich zwei Arten: die Rispenhortensie (Hydrangea paniculata) und die Schneeballhortensie (Hydrangea arborescens). Hier werden alle Hortensiengewächse zusammengefasst, die ihre Blütenknospen erst im Jahr der Blüte bilden. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, alle Triebe aus dem vergangenen Jahr bis auf kurze Stummel mit je einem oder zwei Augenpaaren zu stutzen. Diese beiden Hortensienarten mit ihren unzähligen verschiedenen Sorten haben den Vorteil, dass sie in der neuen Saison vital aus den verbliebenen Knospenpaaren durchtreiben.

Dadurch entstehen jedes Jahr kräftige, junge Triebe mit großen endständigen Blüten. Seien Sie also nicht zu zaghaft. Bei fachgerechtem Schnitt verdoppelt sich bei dieser Technik Jahr für Jahr die Anzahl der Triebe, weil durch jeden Schnitt oberhalb des Knospenpaares zwei neue Triebe entstehen. Auch wenn die Krone mit der Zeit zu dicht wird und Äste sich eventuell beeinträchtigen, sollte abermals zur Schere gegriffen werden, um schwächere oder störende Ruten zu beseitigen.

In den letzten Jahren erwiesen sich die Hydrangea-Arten aus der Schnittgruppe 2 vor allem aus einem Grund als besonders nützlich. Da die Blüten erst am neuen Austrieb gebildet werden, also am einjährigen Holz blühen, sind diese auch besonders frosthart. Im vergangenen Jahr hatten die Bauernhortensien aus der Schnittgruppe 1 durch den besonders milden Februar schon weit ausgetrieben, als es im April dann zu stärkeren Spätfrösten kam. Dadurch sind viele Blütentriebe erfroren, einige Exemplare sogar bis in Bodennähe. Mit der Folge, dass viele Hobbygärtner nochmals zur Schere greifen mussten, um Totholz zu entfernen.

Wie bleiben Hortensien blau?

Die Frage, wie blaublühende Sorten der Bauernhortensien auch blau bleiben, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Diesen Farbton zeigen sie nämlich nur, wenn alle Rahmenbedingungen stimmen. Für blaue Hortensienblüten ist ein bestimmtes Mineral verantwortlich – das Alaun. Hierbei handelt es sich um ein bestimmtes Aluminiumsalz, welches auch Kalium, Ammonium und eine Stickstoffverbindung enthält. Doch diese Aluminium-Verbindung allein reicht nicht aus, um die Blüten der Hortensien blau zu „färben“. Eine zweite wichtige Voraussetzung ist ein sogenannter saurer Boden. Einen intensiven blauen Farbton zeigen die Pflanzen erst bei pH-Werten

Schnitt unter 5,0. Bereits unter einem Wert von 5,5 schlägt die Blütenfarbe langsam in lilabläulich um. Bei der Pflanzung von Sorten mit dieser markanten Färbung ist es am einfachsten, Rhododendronerde zu kaufen und in den Boden einzumischen, da diese bereits über den perfekten pH-Wert verfügt. Sollte die passende Erde jedoch beim Pflanzen einmal vergessen worden sein, besteht kein Grund zur Sorge. Der Boden versauert mit der Zeit. Wird also zwei- bis dreimal jährlich mit Alaun gedüngt, werden die Blüten nach wenigen Jahren wieder in strahlendem Blau erscheinen. Bis dahin zeigt sich die Blüte in unterschiedlichen Tönen von rosa bis lila. Auch als rosa- oder rotblühende Bauernhortensien deklarierte Sorten lassen sich mithilfe der oben genannten Tipps und etwas Geduld blau färben. Nur bei weißen Sorten klappt dies nicht. Im Handel ist dieses Wundermittel als „blauer Hortensiendünger“ erhältlich.

ROSA SALWEIDE: Robustes Kätzchen

Die Rosa Salweide ‚Mount Aso‘, auch Kätzchenweide genannt, ziert ihre Umgebung von März bis April mit ihren großen, weißlich behaarten rosa Kätzchen. Diese kräftige Farbgebung ist für Sorten der Salweide, die zum Beispiel gern von Floristen verwendet werden, eher unüblich. Im Übrigen bilden nur die männlichen Sorten auch zierende Kätzchen. Die klassische Weide, wie sie an vielen Straßenwegen gepflanzt wurde, ist hingegen weiblich und bildet diesen Hingucker nicht aus. Ein großer Vorteil der Salweide ist ihre Robustheit. Zudem gilt sie als äußerst salztolerantes und anspruchsloses Gehölz. Kleiner Tipp: Besonders als Stämmchen sehen Sorten wie ‚Mount Aso‘ besonders edel aus und kommen gut zur Geltung.

Termin beim Gartenfriseur

Lesen Sie auch: Tipps für den richtigen Obstbaumschnitt… mehr

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Die gut organisierte Hochlandrinderzucht von Thomas Spinnler ermöglicht es dem Nebenerwerbler aus dem sächsischen Vogtland, die täglichen Arbeiten in der Herde zeitsparend zu erledigen.

Von Silvia Kölbel

Für das Kontrollieren seiner 21 Schottischen Hochlandrinder benötigt Thomas Spinnler täglich etwa zehn Minuten – vorausgesetzt, es gibt keine besonderen Vorkommnisse. Der Nebenerwerbslandwirt wirtschaftet in Thiergarten, einem Ortsteil von Plauen im Vogtland (Sachsen). Seine Tierhaltung auf 19 ha Grünland mit acht Weiden und einem wetterfesten Unterstand für die Futteraufnahme ist gut organisiert und zugleich „pflegeleicht“.

Unsere Top-Themen

• Zuhause auf dem Land

• Trockenstellen ohne Antibiotika

• Kugelschuss auf der Weide

• Märkte und Preise

Zaun aus australischem Holz

Das fängt bereits beim verwendeten Holz für die Zaunanlage an. Vor 30 Jahren kaufte Spinnlers Vater Rolf als Wiedereinrichter Insultimber-Holz: „Das ist ein aus Australien stammendes Holz mit isolierender Wirkung. Wir brauchen keine Isolatoren“, erklärt Thomas Spinnler. Dieses Weidezaunmaterial sei zwar preisintensiv, zahle sich aber über die Jahre aus.

Anbieter gewähren zehn Jahre Garantie auf das Material, das weder mit Holzschutzmittel behandelt noch imprägniert ist. „Es handelt sich um ein reines Naturprodukt.“ Bei Spinnlers hält der Zaun inzwischen 30 Jahre. Ersetzt werden lediglich Latten, die bei Rangeleien der Hochlandrinder oder durch Fahrzeuge beschädigt wurden.

Das Zaunsystem weist weitere Besonderheiten auf, sagt Spinnler: „Nur alle 25 Meter ist ein Pfahl fest in der Erde verankert. Die übrigen Latten fungieren als Abstandhalter und berühren nur den Boden.“ Den Weidedraht hält ein Splint, der direkt im Holz befestigt ist. Zwei Drähte reichen aus. 7.000 Volt Spannung liegen an allen Stellen des Zaunes an. Diese kontrolliert Spinnler mittels elektronischer Zaunüberwachung. Sie meldet ihm jeden Spannungsabfall. Mit Elektronik hat er auch in seinem Berufsleben viel zu tun. Spinnler vertreibt Kassensysteme.

Heu als Zufutter

Das Füttern der Hochlandrinder erfolgt ebenfalls mit minimalem Aufwand. Hinter den Fressgittern am festen Unterstand liegen bis zu fünf Rundballen Heu. Den Ballen in der Raufe auf der Weide sichert seit Kurzen ein Heunetz, auch Futtersparnetz genannt, vor Fressverlusten. „Seit ich die Netze verwende, habe ich höchstens noch zehn Prozent Verlust. Das war vorher deutlich mehr“, so der Landwirt.

Die Netze haben einen weiteren Vorteil: „Die Tiere sind länger mit Fressen beschäftigt und verdauen besser.“ Im Sommer bringt eine in der Erde liegende Leitung Wasser zu allen Weiden. Im Winter gibt es Frischwasser nur an der beheizbaren Tränke am Unterstand. Da die reine Kontrollarbeit unkompliziert ist, kann sie auch der inzwischen 80-jährige Firmengründer Rolf Spinnler übernehmen.

„Unser Start sorgte für große mediale Aufmerksamkeit“

Am festen Unterstand finden sich ein Treibgang und Fixiergitter zum Separieren weiblicher Tiere für die Klauenpflege aller drei bis vier Jahre. „Die Bullen laufen sich das Horn auf natürliche Weise ab.“ Tierarztbehandlungen und regelmäßigen Blutentnahmen sind so ebenfalls unkompliziert möglich.

Rolf Spinnler legte mit seinem Tierkauf 1991 die Grundlage dieser ersten Hochlandrinderzucht im Vogtland und ganz Sachsen. „Unser Start sorgte damals für große mediale Aufmerksamkeit“, erinnert sich Thomas Spinnler. Vor 20 Jahren übernahm er den Betrieb vom Vater. Der hatte sich seine Flächen nach der politischen Wende rückübertragen lassen und weitere zugepachtet. „Die 19 Hektar waren Acker. Wir haben sie in Grünland umgewandelt, Wege angelegt, Bäume und Hecken gepflanzt“, sagt Thomas Spinnler.

Heute nutzen auch Reiter und Spaziergänger die Wege zwischen den Weiden gern, nicht zuletzt der Rinder wegen, die es sommers wie winters dort zu sehen gibt. Spinnlers haben sich bewusst für Schottische Hochlandrinder und nicht für Galloways entschieden – der beeindruckenden Hörner wegen, die nur diese Rasse aufweist. 1,3–1,5 m Spannweite haben die Hörner, mit denen die Tiere sehr bedacht und geschickt umgehen. „Sie verstehen es, problemlos in die Fressgitter einzufädeln“, sagt Spinnler.

Er beschreibt seine Tiere als ruhig und gelassen. Unfälle mit den Hörnern habe es bisher keine gegeben. Zu ihrer Bezugsperson verhalten sich die Rinder zutraulich, aber trotzdem vorsichtig. „Je mehr man sich mit ihnen beschäftigt, desto handzahmer werden sie. Bei mir spielt das aber keine so große Rolle. Ich lasse die Rinder weitestgehend natürlich aufwachsen“, erklärt der Landwirt.

Hochlandrinder: Unterwolle zum Filzen

Neben den Hörnern beeindruckt das lange zottige Fell. Um den Tieren das Abstoßen abgestorbener Wolle zu erleichtern, hängte der Tierhalter Kuhbürsten auf, die die Rinder gern nutzen. Die sich darin sammelnde Wolle übergibt Spinnler an ein soziales Projekt, wo sie beim Filzen Verwendung findet.

Obwohl es bei dieser extensiv gehaltenen Rasse problemlos möglich wäre, den Bullen ganzjährig in der Herde mitlaufen zu lassen, überlässt der Züchter die Zeit des Abkalbens nicht dem Zufall. „Der Bulle kommt Ende Juni, Anfang Juli in die Herde, sodass die Kühe im Frühjahr kalben“.

Die weiblichen Jungtiere behält der Landwirt entweder für die eigene Herde oder er verkauft sie, während die jungen Bullen in einer Herde gemeinsam bis zur Schlachtreife heranwachsen.

Im Alter von drei bis fünf Jahren lässt Spinnler die Jungbullen schlachten. 350 bis 400 kg beträgt das Ausschlachtgewicht. Auf die Menge komme es bei dieser Rasse gar nicht an, sondern auf die Fleischqualität. „Das Fleisch der Hochlandrinder ist dunkelrot und fein marmoriert“, beschreibt er die besonderen Eigenschaften, die Kunden zu schätzen wissen.

Fleischpakete: Tiere komplett verwerten

Etwa zwei bis drei Mal im Winterhalbjahr schlachten Spinnlers. Sie verbinden dieses Ereignis normalerweise mit einem kleinen Hoffest, was zuletzt aber nicht möglich war. „Wir versuchen es so einzurichten, dass jeder Kunde einmal im Jahr die Möglichkeit hat, ein Fleischpaket zu bestellen“, so Spinnler. Darin sei von allem etwas, auch Kochfleisch und Knochen. Nur Rostbeaf und Lende werden extra vermarktet. Zusätzlich gibt es noch Jagdwurst und Leberkäse im Glas sowie frische Bratwurst und Salami.

Diese Art der Direktvermarktung hat den Vorteil, dass das Tier komplett verwertet wird. Daneben liebäugelt der Rinderhalter mit dem Konzept der Marktschwärmer, die es seit vorigem Jahr auch im Vogtland gibt. „Ich habe von Anfang an die Initiatoren unterstützt, weil ich die Idee gut finde“, erklärt der Direktvermarkter.

Bei den Marktschwärmern kaufen und bezahlen die Kunden online. Bei einem Gastgeber holen sie die bestellten Produkte ab und treffen dabei auch den Erzeuger. „Im Moment habe ich nur leider gar nicht so viele Tiere zum Schlachten, um die Marktschwärmer auch zu beliefern“, so Spinnler weiter. Eine Vergrößerung seiner Herde plant er deswegen aber nicht. Anzahl der Hochlandrinder und Flächengröße seien gut aufeinander abgestimmt. Die 19 ha Fläche dienen auch der Heuernte. Diese übernimmt Spinnler teilweise selbst. „Nur das Pressen lasse ich in Lohnarbeit erledigen.“

Auch interessant

Größendebatte auf die Spitze getrieben

Die neu festgelegten Eckpunkte der gemeinsamen EU-Agrarpolitik in Deutschland beinhalten neue Hektar-Begrenzungen für Förderungszahlungen. Bei den Ländern herrscht Uneinigkeit – es wird eine Verteilung von Ost nach West befürchtet.

Weniger Geld für die Großen! Mit dieser Forderung kann man in der Agrarpolitik viele Sympathien gewinnen. Was nicht sonderlich schwer ist, wie der Blick auf die Betriebsgrößen in Deutschland zeigt. Von den 263.500 landwirtschaftlichen Betrieben, die es gegen Ende des vorigen Jahres noch gab, bewirtschafteten knapp über 68 Prozent höchstens 50 Hektar. Betriebe mit weniger als fünf Hektar tauchen in der amtlichen Landwirtschaftszählung noch nicht einmal auf. Die Mehrheitsverhältnisse sind also glasklar, will man den Großbetrieben mit ihren Tausenden Hektaren öffentlichkeitswirksam die Subventionen kürzen. Auf EU-Ebene sieht es nicht anders aus. Im Gegenteil: Während der deutsche Durchschnittsbetrieb 63 ha bewirtschaftet, sind es im EU-Mittel weniger als 15 ha.

Umverteilungsinstrument

Verdutzt die Augen gerieben haben sich jetzt aber vermutlich einige, die sich selbst und ihren Betrieb bislang keineswegs zu den Großen gezählt haben. Nach den Eckpunkten, die das Bundeslandwirtschaftsministerium gerade eben für die Umsetzung der künftigen gemeinsamen EU-Agrarpolitik in Deutschland vorgelegt hat, zählen Höfe ab 300 ha nicht mehr zu den besonders förderwürdigen Klein- und Mittelbetrieben. Im Osten ist man an dieser Schwelle, je nach Bodenpunkten, in der Regel ein ordentlich ausgestatteter Familienbetrieb – aber noch längst kein Großer unter den Einzelunternehmen. Bei Durchschnittsgrößen zwischen knapp unter 140 ha (Sachsen) bis reichlich 270 ha (MV) würde ersten Schätzungen zufolge jeder vierte Betrieb keine Umverteilungsprämie für die ersten Hektare mehr erhalten, weil er die 300-ha-Grenze zum „Großbetrieb“ überschritten hätte.

Der ganze Widersinn der Klein-gegen-Groß-Debatte lässt sich besser kaum verdeutlichen. Was für die einen als normal und notwendig gilt, erscheint dem anderen gigantisch. Selbstredend bleibt die Politik gefordert, Auswüchse zu verhindern, den Druck vom Bodenmarkt zu nehmen, Eigentum und Wertschöpfung in der Region zu halten. In dieser Hinsicht aber bewirken solche auf die Spitze getriebenen Größengrenzen rein gar nichts. Sie sind ein reines Umverteilungsinstrument.

Länder sind sich uneinig

Ob die 300-ha-Grenze tatsächlich im endgültigen nationalen Strategieplan auftauchen soll, steht freilich nicht fest. Vielleicht ist sie reine Verhandlungsmasse für die nun folgenden Gespräche mit den Ländern, vor allem mit den jetzt durchweg aufgebrachten ostdeutschen Agrarministern. Denn auf der Umverteilungsliste stehen weitere Positionen. Die höheren Umschichtungen aus der Ersten in die Zweite Säule gehören ebenso dazu wie die Details für die Degression. Noch schmerzhafter für den Osten aber könnte der neue Schlüssel werden, nach dem die EU-Mittel für den ländlichen Raum künftig zwischen den Ländern verteilt werden.

Die Uneinigkeit der Länder, die sich kürzlich in einer grandios gescheiterten Agrarministerkonferenz nicht auf gemeinsame Positionen für den nationalen Strategieplan einigen konnten, nutzte die Bundesministerin postwendend. Wie zuvor angedroht, legte sie eigene Eckwerte vor. Ihre Handschrift: Umverteilung von Groß zu Klein nach den Maßstäben der bundesweiten Statistik. Also von Ost nach West. Um das wegzuverhandeln, werden die Ost-Minister sehr rasch parteiübergreifende Einigkeit an den Tag legen müssen – und zwar in bisher ungekannter Qualität.

Kalkung Ackerbau: Phosphat mobilisierenEine fachgerechte Kalkung gehört als Baustein guter fachlicher Praxis in jede zukunftsorientierte Ackerbaustrategie. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Bodenfruchtbarkeit nicht nur erhalten, sondern sogar fördern.

Von Dr. Andreas Weber, Landesarbeitskreis Düngung Ost

Die Düngeverordnung begrenzt zunehmend die Ausbringung von Nährstoffen auf Acker- und Grünlandflächen. Der in der Folge reduzierte Einsatz von Stickstoff- und Phosphor-Düngermitteln stellt besondere Ansprüche an den Standort. Nährstoffverfügbarkeit, Nährstoffausnutzung und die Bodenstruktur erhalten eine zentrale Rolle, um das Ertragspotenzial der Böden ausschöpfen zu können. Eine optimale Kalkversorgung der Böden bekommt dadurch einen besonders hohen Stellenwert – und unterstützt sowohl ökonomische als auch ökologische Ziele.

Zuerst den Bedarf feststellen

Der pH-Wert dient als Messgröße für die Abschätzung des Kalkversorgungszustandes landwirtschaftlich genutzter Böden. Im Rahmen der Standardbodenuntersuchung wird in einer Bodenprobe im Labor neben dem pflanzenverfügbaren Phosphat- und Kaliumgehalt (im CAL-Extrakt) auch der pH-Wert (im CaCl2-Extrakt) bestimmt. Das Messergebnis dient dann als Grundlage für die Eingruppierung der Bodenprobe in pH-Klassen, die im VDLUFA-Standpunkt zur Bestimmung des Kalkbedarfes definiert wurden und analog zu den Versorgungsklassen der Grundnährstoffe beschrieben werden. Als „anzustreben bzw. optimal“ wird die pH-Klasse C bezeichnet, in der optimale Bedingungen für Bodenstruktur und Nährstoffverfügbarkeit vorliegen. Liegt die untersuchte Bodenprobe in den pH-Klassen A oder B, ist aufgrund der zunehmenden Verschlechterung der Bodenfunktionen mit signifikanten Ertragsverlusten zu rechnen. In Abhängigkeit von der vorliegenden Bodenart und dem Humusgehalt ergeben sich die in Tabelle 1 dargestellten optimalen pH-Werte für Ackerböden. Analog sind die pH-Klassen für Grünland in Tabelle 2 zusammengestellt.

Bei Eingruppierung in pH-Klasse A oder B ist es notwendig, den pH-Wert durch Aufkalken in den anzustrebenden Bereich anzuheben. In pH-Klasse C ist durch eine Erhaltungskalkung der optimale Zustand nachhaltig zu sichern, um eine Versauerung und die unvermeidbaren Kalziumverluste auszugleichen. Lediglich in den pH-Klassen D und E ist keine Kalkung notwendig.

Der für den festgestellten pH-Wert jeweils notwendige Kalkbedarf wird aus langjährigen Feldversuchen staatlicher Beratungs- und Forschungseinrichtungen abgeleitet und ist in Tabellen abzulesen (VDLUFA-Standpunkt). Im Ergebnisausdruck der Standardbodenuntersuchung wird der Kalkbedarf jeweils in Dezitonnen CaO je Hektar angegeben. Mithilfe des auf den Warenbegleitpapieren angegebenen Neutralisationswertes (NW) des eingesetzten Kalktyps (z. B. „Branntkalk 90“ mit NW 90 % CaO oder „Kohlensaurer Kalk 90“ mit NW 50 % CaO) kann die notwendige Ausbringmenge errechnet werden.

Kalk verbessert die Nährstoffverfügbarkeit

Die meisten Pflanzennährstoffe sind je nach Bodenart im Bereich von pH 5,5 bis pH 7,0 optimal pflanzenverfügbar. Für die Hauptnährstoffe Stickstoff, Kalium, Schwefel, aber auch für Kalzium, Magnesium und das Spurenelement Molybdän nimmt die Verfügbarkeit mit steigendem pH-Wert zu. Bei den Mikronährstoffen Eisen, Mangan, Kupfer und Zink hingegen nimmt die Pflanzenverfügbarkeit mit steigendem pH-Wert ab, sodass es oberhalb von pH 7,2 zu Festlegungen kommen kann.

Besonders die Phosphatverfügbarkeit reagiert deutlich auf zu geringe (kleiner pH 5,5) und zu hohe (größer pH 7,5) pH-Werte. Der Optimalbereich für Phosphat liegt im Bereich zwischen pH 6 und pH 7,5. In zahlreichen Feldversuchen wurde nachgewiesen, dass durch eine regelmäßige bedarfsgerechte Kalkung die vorhandenen Nährstoffe besser genutzt werden und die Düngereffizienz steigt. Weitere Informationen dazu bietet das neu erschienene DLGMerkblatt 456 „Hinweise zur Kalkdüngung“ vom Juli 2020.

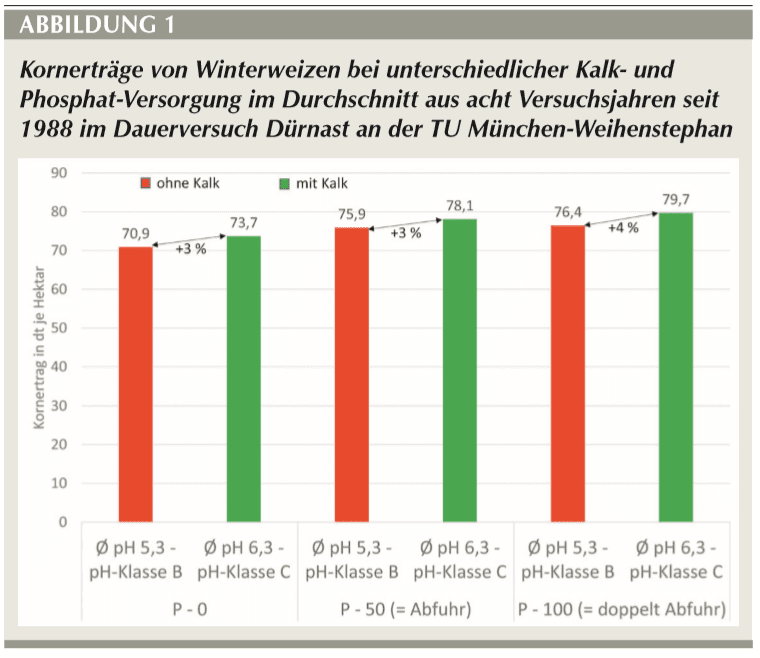

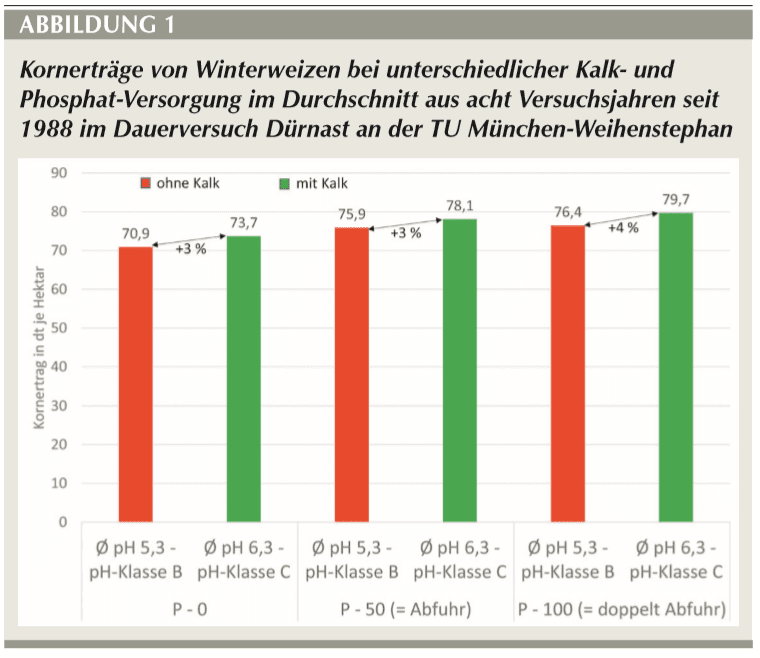

Mit einem Langzeitversuch des Lehrstuhls für Pflanzenernährung der Technischen Universität München-Weihenstephan an der Versuchsstation Dürnast wird seit 1988 der Frage nach der Wirkung einer Kalk- und Phosphat-Steigerungsdüngung auf den Ertrag und die Phosphataufnahme der Pflanzen nachgegangen. Der Versuchsstandort liegt nahe Freising in Oberbayern am Rande des Tertiär-Hügellandes mit einer mittleren Jahrestemperatur von 8,1 °C und einer mittleren Niederschlagssumme von 790 mm. Der Boden ist ein schluffiger Lehm (uL) aus einer Lösslehmauflage aus dem Quartär. Im Rahmen der Fruchtfolge werden Zuckerrüben, Winterweizen und Wintergerste angebaut. Der mehrfaktorielle statische Versuchsaufbau mit vier Wiederholungen besteht aus einer Kalkabstufung und einer Phosphatsteigerung mit jährlich 50 und 100 kg/ha P2O5 sowie jeweils einer ungedüngten Kontrollparzelle. Die regelmäßigen Kalkgaben erfolgten auf Grundlage jährlich ermittelter pH-Werte in Form von Branntkalk im Abstand von zwei bis drei Jahren, um die vorgegebenen Ziel-pH-Werte zu erreichen.

In der ungekalkten Variante stellte sich über die mittlerweile 32 Versuchsjahre ein pH-Wert von 5,3 ein, der in der pH-Klasse B „niedrig“ einzustufen ist. Die gekalkte Variante weist einen pH-Wert von durchschnittlich 6,3 entsprechend der pH-Klasse C „optimal“auf. Die durchschnittlichen Kornerträge von Winterweizen aus acht Versuchsjahren seit 1988 zeigen neben dem Ertragszuwachs infolge der Phosphatdüngung in jeder P-Düngestufe eine weitere Steigerung bei optimaler Kalkversorgung (pH-Klasse C) um drei bis vier Prozent (Abb. 1).

Steigerung der Phosphatdüngung

Die Effekte der gesteigerten Phosphatdüngung und insbesondere der besseren Kalkversorgung treten bei der Betrachtung der Zuckerrübenerträge noch deutlicher hervor. Hier wurden in den jeweiligen P-Düngungsstufen durch die bessere Kalkversorgung Steigerungen im Rübenertrag (Trockenmasse) von bis zu 56 % festgestellt. Die Erträge bei Wintergerste bestätigen die Wirkungen der Kalk- und Phosphatdüngung bei Weizen und Zuckerrübe. Der Effekt der Kalkversorgung kommt hier, wie bei der „kalksensiblen“ Kultur Wintergerste zu erwarten, deutlicher zum Tragen als bei Weizen. Insbesondere in der Variante ohne P-Düngung wird durch die bessere

Kalkversorgung ein Mehrertrag über die vielen Versuchsjahre von zwölf Prozent erzielt.

Die Erhöhung der Phosphatdüngung von 50 kg/ha P2O5, die in etwa der P-Abfuhr durch die Ernte entspricht, auf das Doppelte der Abfuhr (100 kg/ha P2O5) führte ohne Kalkung (pH-Klasse B) zu keiner positiven Wirkung auf den Ertrag. Bei optimaler Kalkversorgung (pH-Klasse C) hingegen konnte die bessere P-Versorgung in einen Mehrertrag ungesetzt werden. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass nur bei optimaler Kalkversorgung eine Phosphat-Düngung in optimalen Ertrag umgesetzt werden kann. Aber auch die Phosphat-Vorräte im Boden können bei optimaler Kalkversorgung von den Pflanzen besser erschlossen werden, wie jeweils aus der Betrachtung der Variante ohne P-Düngung (P-0) hervorgeht.

FAZIT zur Kalkung im Ackerbau

Die Einstellung eines bodenartspezifisch optimalen pH-Wertes durch Kalkung ist die Grundlage, wenn man Bodenfruchtbarkeit und -gesundheit erhalten oder sogar verbessern will. Durch eine entsprechende Kalkversorgung wird nicht nur die Effizienz der Nährstoffe aus dem Dünger verbessert, es wird auch der Nährstoffvorrat im Boden mobilisiert. Diese Effekte sind nicht nur im Ertrag, sondern auch in der Qualität der Ernteprodukte messbar. Deshalb sollte die Kalkung den weiteren pflanzenbaulichen Maßnahmen vorangestellt werden.

Wissenschaftler des Thünen-Institutes für Ökologischen Landbau und der Universität Göttingen haben zum ersten Mal die Immunokastration bereits bei Ferkeln erprobt. Die Ergebnisse der Studie sind vielversprechend.

Das Interview führte Birgitt Schunk

Mit Erreichen der Geschlechtsreife ab dem fünften Monat produzieren Jungeber im Hoden vermehrt Hormone, die sich im Fettgewebe anreichern. Die Hormone und Sexuallockstoffe Androstenon und Skatol können beim Erhitzen des Fleisches zu unangenehmem Geruch – dem „Ebergeruch“ führen. Er tritt nur bei etwa zwei bis zehn Prozent der Eber auf. Viele Faktoren wie die Rasse oder die Haltung spielen dabei eine Rolle. Daher werden die meisten Ferkel kastriert. Die betäubungslose Kastration ist seit Jahresbeginn nicht mehr erlaubt.

Immunokastration

Es gibt weitere Alternativen wie die Ebermast mit und ohne Immunokastration. Diese Impfung unterdrückt zeitlich begrenzt die Bildung von Geschlechtshormonen und damit den Ebergeruch. Als Reaktion auf die Impfung mit Antigenen bildet der Körper Antikörper, welche die körpereigenen Botenstoffe zur Bildung der Sexualhormone neutralisieren. Die Wirkung lässt aber nach einigen Wochen wieder nach und daher muss eine zweite Injektion circa vier Wochen nach der ersten – also vier bis sechs Wochen vor dem geplanten Schlachttermin erfolgen. Das Fleisch der geimpften Tiere ist gesundheitlich unbedenklich.

Frühere Impfung

Erstmals haben Forscher der Georg-August-Universität Göttingen und des Thünen-Institutes für Ökologischen Landbau die Impfung sehr früh bei männlichen Ferkeln erprobt und die weitere Entwicklung der Tiere untersucht. Die Bauernzeitung sprach mit Prof. Dr. Daniel Mörlein vom Department für Nutztierwissenschaften der Universität Göttingen.

Herr Professor Mörlein, Ferkel früh gegen Ebergeruch zu impfen, wäre in der Praxis leichter händelbar als die späte Injektion. War das der ausschlaggebende Punkt für diese Studie?

Es war ein Grund. Die frühe Impfung in der dritten und siebenten Woche lässt sich gut und einfach in die Arbeitsabläufe integrieren. Vor allem aber wollten wir die Hypothese belegen, dass eine frühe Impfung möglicherweise nachhaltig dafür sorgt, dass die Hoden unumkehrbar funktionsuntüchtig werden. Wenn das funktioniert, könnte dies dazu führen, dass geimpfte Ferkel auf dem Markt mit kastrierten Ferkeln gleichgestellt wären – ohne dass die Ferkel dem Stress eines chirurgischen Eingriffs ausgesetzt wären. Hinzu kommt, dass in Krisenzeiten die klassischen Schlachtabläufe oftmals nicht mehr stimmen. Die Betriebe haben Absatzprobleme, die Mastschweine stehen länger in den Anlagen. Wenn der Abstand zwischen zweiter Impfung und Schlachtung zu groß wird, erhöht sich das Risiko, dass die Hodenfunktion zurückkehrt und damit auch die Gefahr des Ebergeruchs.

Wie umfangreich war dieser Versuch, den es so bislang erstmals gab?

Von insgesamt 109 Schweinen wurden die Hälfte entweder sehr früh, also in der dritten und siebenten Lebenswoche geimpft – oder herkömmlich als Kontrollgruppe während der Mast in der zwölften und 19. Lebenswoche. Neben Mast- und Schlachtleistung wurde das Verhalten dokumentiert, die Hoden wurden untersucht und Fleisch- sowie Fettqualität beurteilt.

Welche Erkenntnis gab es nach der Schlachtung mit Blick auf die Funktionsfähigkeit der Hoden der Tiere und somit auf das Risiko, zu Mastende geruchsauffälliges Fleisch zu haben?

Das Gewebe der Hoden war in beiden Gruppen zurückgebildet – allerdings bei den Ebern, die später geimpft wurden, war dies ausgeprägter. In beiden Gruppen waren die Hoden aber nicht mehr fortpflanzungstauglich. Diese Erkenntnis war wichtig. Unterschiedlich fielen die Testosteronwerte aus: Bei den Kontrolltieren war das Level durchgängig sehr niedrig, in der früh geimpften Gruppe gab es einige Tiere mit vergleichsweise hohen Werten.

Höhere Testosteronzahlen bedeuten aber nicht, dass der Ebergeruch auftreten muss …

Das ist richtig. Um dieses Risiko bewerten zu können, wurden Androstenon und Skatol untersucht, die bei der Gruppe der früh geimpften Schweine überwiegend unterhalb jener Werte lagen, die für Geruchsauffälligkeiten sorgen können. Nur sieben Prozent der Tiere hatten hier höhere Werte, sie könnten also potenziell geruchsauffällig werden – davon allerdings wiederum hatte nur die Hälfte die höheren Skatolwerte, die für den stall- bzw. fäkalartigen Geruch beim Eberfleisch sorgen können. In der Kontrollgruppe gab es keine Auffälligkeiten bei den Androstenon- und Skatol-Bestimmungen – also kein Ebergeruchsrisiko.

Aus der Praxis hört man aber, dass auch bei der späten Impfung ein bis zwei Prozent der Tiere Fleisch mit Ebergeruch produzieren …

Hier muss man genau hinsehen und die konkreten Bedingungen hinterfragen. Wenn alles passt, wirkt die Impfung zu 100 Prozent. Doch wird die Spritze vielleicht nicht an der richtigen Stelle gesetzt oder das Tier ist vielleicht etwas erkrankt, dann kommt die Wirkung des Impfstoffs nicht voll zum Tragen. Das ist auch dann der Fall, wenn dieser nicht richtig gelagert wird. Hier gibt es in der Praxis noch Potenzial, um die Wirkung der Impfung voll zu entfalten.

Extrawissen

Die frühe Impfung gegen Ebergeruch lässt sich gut in die jeweiligen Arbeitsabläufe bei ökologischen und konventionellen Ferkelerzeugern integrieren, was vor allem das Handling im Vergleich zum älteren Mastschwein deutlich erleichtert“, erläutert Ralf Bussemas vom Thünen-Institut für Ökologischen Landbau in Trenthorst. mehr

Praktiker interessieren sich neben dem Geruchsrisiko außerdem für die weiteren Parameter mit Blick auf die Ebermast. Wie sah es damit aus?

Die Produktionsleistungen sowie das Verhalten und Wohlbefinden der Tiere unterschieden sich nicht zwischen den beiden Impfverfahren. Bei der Fleisch- und Fettqualität gab es keine nennenswerten Unterschiede zur herkömmlichen Anwendung der Immunokastration während der Mast, die aus unserer Sicht die Qualität bei der Herstellung von Schinken oder Rohwurst beeinflussen würden. Auch die gute Futterverwertung war ähnlich.

Wird nun an der frühen Impfung weiter geforscht, um im Ferkelbereich bereits das Ebergeruchsrisiko zu minimieren?

Vieles spricht natürlich dafür, dass die Forschungen weiter gehen sollten. Die Ergebnisse verdeutlichten, dass es bereits im frühen Stadium möglich ist, die Entstehung von Ebergeruch zu beeinflussen. Offen ist, ob eine höhere als die im Versuch eingesetzte Impfdosis Geruchsabweichungen vollständig verhindern kann. Im Versuch wurde in der dritten und siebenten Woche geimpft – zugelassen ist der Impfstoff aktuell aber erst ab der achten Woche. Auch hier gibt es noch Handlungsbedarf. Ziel muss es sein, für die Ebermast Lösungen zu finden, die die Betriebe praktisch gut umsetzen können und die das Geruchsrisiko möglichst auf null bringen.

Wo sehen Sie die Themen Ferkelkastration und Ebermast in zehn Jahren?

Ich glaube, es wird eine Mischung werden. Es werden deutlich mehr Betriebe auf die Impfungen setzen. Die Ebermast wird ausgebaut, wenn die Schweinehalter diese beherrschen und die Abläufe im Griff haben. Ganz verschwinden wird die Kastration unter Betäubung bis dahin aber nicht.

Extrawissen

Neben Alter und Mastdauer haben auch Genetik und Fütterung Auswirkungen auf die Hormonbildung. In mehreren Forschungsprojekten ( z. B. „Strat-E-Ger“ oder „G-I-FER“) wurde bereits nach züchterischen Wegen und genomischen Indikatoren für Ebergeruch geforscht. mehr

Die landwirtschaftliche Versuchsstation Berge untersucht in Brandenburg Wintergetreide bei steigenden Temperaturen und zunehmender Trockenheit in Zusammenhang mit dem Anbau unterschiedlicher Zwischenfruchtvarianten.

Von Julian Delbrügge, Koordinierungsstelle forschungsbasiertes Versuchswesen

Laut Deutschem Wetterdienst ist es in Brandenburg seit 1881 etwa 1,3 Grad Celsius wärmer geworden. Die Wetterstation auf der Versuchsstation Berge im Havelland verzeichnet sogar einen „Temperaturanstieg des Jahresmittelwerts von circa 2,6 Grad Celsius innerhalb der letzten 70 Jahre“, konstatiert der Leiter der Versuchsstation, Dr. Andreas Muskolus.

Länger andauernde hohe Temperaturen hinterlassen deutliche Spuren in der Natur. Das bekommen vor allem die Landwirte zu spüren: Ohne Wasser im Boden haben Pflanzen Probleme mit dem Nährstofftransport und der Fotosynthese. Das führt zu sinkenden Erträgen.

Auf über 50 Prozent der Brandenburger Ackerflächen wächst Wintergetreide. Es stellt sich somit die Frage: Wie wirkt sich Hitze- und Trockenstress nachweisbar auf Winterweizen, Winterroggen und Wintergerste aus? Das erforscht seit Juni 2020 die Versuchsstation Berge im Havelland 40 km westlich von Berlin. Das Projekt umfasst vor allem zwei Fragestellungen, zum einen: Welche der drei Kulturen ist auf Standorten in Brandenburg an Hitzestress am besten angepasst? Zum Zweiten: Da der Anbau von Zwischenfrüchten zum Standard in der landwirtschaftlichen Praxis gehört, suchen die Wissenschaftler in Berge auch Antworten darauf, wie sich der Anbau verschiedener Zwischenfrüchte auf die Wasserverfügbarkeit für die nachfolgende Hauptfrucht auswirkt.

Bedingungen verschärft

Um die Auswirkungen von hohen Temperaturen auf Getreide zu untersuchen, wollen die Forscher in Berge die drei genannten Wintergetreidesorten gezielt Hitzestress aussetzen. Dafür legten sie im Herbst 2020 auf einer Versuchsfläche 144 Versuchsparzellen von je 15 m² Größe an. Auf diesen Parzellen wurde anschließend Winterweizen, Winterroggen und Wintergerste gesät. Wenn im kommenden Jahr das Getreide wächst, greifen die Forscher zu Hilfsmitteln: Mit Folien, die an heißen Tagen über den Bestand ausgelegt werden, soll die Temperatur während der Blüte und Kornfüllungsphase künstlich weiter erhöht werden. Schließlich sollen Effekte von Hitze und Dürre unter möglichst geplanten und kontrollierten Bedingungen ablaufen. Sensoren messen permanent die Temperaturen unter der Folie auf Höhe der Ähren. Die Daten werden gespeichert und regelmäßig ausgewertet.

Durch gezieltes Bewässern der Fläche wird außerdem untersucht, wie Wasser- beziehungsweise der Mangel daran, die Ertrags- und Qualitätseffekte durch Hitze beeinflusst. Um die Ergebnisse vergleichen zu können, säten die Mitarbeiter der Versuchsstation Berge die drei Getreidearten in jeweils drei verschiedenen Sorten ebenso auf eine zweite Fläche. Hier wird der Hitzestress vermieden, indem der Bestand bei hohen Temperaturen tagsüber mit weißem Fließ beschattet wird. Nach der Ernte werden Erträge und Qualitäten von Korn und Stroh mit den Parzellen ohne Hitzestress verglichen.

Bodenwassergehalte von zwischenfrüchten

Zwischenfrüchte erhöhen die Bodenfruchtbarkeit und den Erosionsschutz. Um zu klären, wie Zwischenfrüchte die Wasserverfügbarkeit der Hauptfrucht beeinflussen, bauten die Forscher in Berge zwölf Zwischenfrüchte auf insgesamt 56 Versuchsparzellen von je 30 m² Größe an. Im Juli wurden zunächst auf einem Teil der Parzellen sechs Arten Zwischenfrüchte ausgesät (Perserklee, Alexandrinerklee, Körnererbsen, Ackerbohne, Gemenge mit Buchweizen, Gemenge mit Sonnenblumen). Um das übliche landwirtschaftliche Vorgehen abzubilden und für einen praxisnahen Versuch zu sorgen, wurde auf den Parzellen zuvor Winterweizen angebaut. Im September säten die Wissenschaftler auf den restlichen Parzellen sechs weitere Arten Zwischenfrüchte (Ackersenf, Phacelia, Roggen, Buchweizen, Winterwicke, Welsches Weidelgras), die Silomais nachfolgten. Auf der Fläche messen Muskolus und seine Mitarbeiter wöchentlich die Luft- und Bodenfeuchte.

Im Herbst standen die Zwischenfrüchte dicht an dicht. Einzelne der 30 m² großen Parzellen blieben unbearbeitet. So erkennt man auf einer Fläche noch deutlich die Stoppeln des hier zuvor gewachsenen Getreides. „Stoppeln wirken wie Kapillare“, erklärt Dr. Muskolus. Möglicherweise verliert die Fläche dort also etwas mehr Wasser. Ebenso existiert eine Brachfläche. Beide dienen als Vergleich zum bestellten Acker. Die Versuche stehen noch ganz am Beginn. Eine Erfahrung aber machte Muskolus bereits jetzt: So zeigen sich teilweise schon große Unterschiede zwischen den Bodenwassergehalten bei verschiedenen Zwischenfrüchten.

Erste Ergebnisse ab April

Einen ersten Zwischenschritt erreicht das Forscherteam schon im April 2021. Dann werden die Zwischenfrüchte geerntet und der Ertrag anhand der kompletten Pflanze ermittelt. Anschließend wird Silomais gesät. Die Messung der Bodenfeuchte wird derweil fortgesetzt. Anhand der Maiskultur kann dann ab Spätsommer 2021 der Ertragseffekt der Zwischenfrucht auf die Nachfolgekultur ermittelt werden.

Über weitere Projekte der Versuchsstation Berge berichteten wir in der Bauernzeitung 30/2020